Politique économique

1

Université d’Orléans

M2 DMPS-BIO

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

DE L’ENTREPRISE

2

INTRODUCTION :

Analyse macroéconomique → étudie les variables agrégées (production agrégée,

chômage, inflation...) et politiques économiques.

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MACROECONOMIQUE : le « carré magique »

Taux de chômage : indicateur d’écart au plein emploi, d’exclusion sociale

Taux de croissance : enrichissement de la nation

Inflation : stabilité monétaire, confiance dans la monnaie

Solde commercial : accumulation de dettes ou de créances sur le reste du Monde.

FRANCE 1979-1985 1986-1991 1992-1999 2000-2004

taux de croissance 1,9% 2,9% 1,7% 1,6%

Inflation 9,1% 3,1% 1,5% 1,9%

solde commercial (%PIB) -2,2% -1,1% 1,8% 0,5%

taux de chômage 8,0% 9,7% 11,6% 9,4%

INSTRUMENTS : Politique monétaire, Politique budgétaire et fiscale

DESACCORDS :

La macroéconomie résulte d’un processus de construction continu et d’une interaction

permanente des idées et des faits.

Des désaccords entre économistes subsistent :

1- des différences d’objectifs, même avec accord sur le fonctionnement (typiquement :

différences politiques ; importance du court terme / du long terme)

2- des désaccords sur le fonctionnement : aucune expérience parfaitement contrôlée

n’est possible en macroéconomie.

raisonner « toutes choses égales par ailleurs » : possible en principe,

mais jamais dans la réalité observée.

(typiquement : Ajustement lent / rapide des marchés)

taux de croissance

Inflation

solde commercial (%PIB)

taux de chômage

objectif

1979-1985

1986-1991

1992-1999

3

1

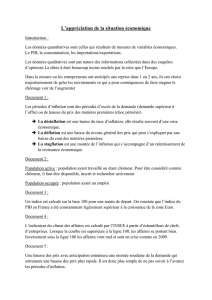

L’APPREHENSION DE LA REALITE PAR LA COMPTABILITE

NATIONALE

Les « agents » :

Secteurs

institutionnels nature des agents

composant le secteur fonction économique principale

des agents

ménages familles, célibataires

entrepreneurs individuels

• consommer

• produire des biens et services

marchands (Entreprises Individuelles)

Sociétés non

financières

entreprises publiques et

privées

organismes professionnels

• produire des biens et services

marchands

Sociétés financières banques, établissements de

crédit

Organismes de placement

• financer = collecter et répartir des

moyens de financement

• gérer des actifs financiers

sociétés d’assurances

mutuelles

• assurer = transformer des risques

individuels en risques collectifs, en

garantissant le paiement d’une

somme en cas de réalisation d’un

risque

institutions sans but

lucratif au service

des ménages

associations, cultes, partis

politiques, syndicats de

travailleurs...

• produire des services sans but

lucratifs pour les ménages

administrations

publiques

administrations centrales

collectivités locales

organismes de Sécurité

Sociale

• produire des services non

marchands

• redistribuer les revenus et le

patrimoine

reste du monde hors de l’économie nationale

• rassembler toutes les opérations

entre l’économie nationale et

l’étranger.

Le circuit

Présentation schématique des FLUX ECONOMIQUES, transferts monétaires entre

agents liés aux opérations économiques effectuées.

Economie monétaire : les échanges de biens et services contre monnaie

≠ économie de troc : biens et services contre biens et services.

Economie de marché : les échanges s’effectuent sur des marchés où se

rencontrent des offreurs et des demandeurs

Le circuit met en évidence les interdépendances entre les grandes catégories d’agents.

4

Reste du

Monde

Marché des

biens & services

Marchés

financiers

ménages entreprises

Etat

revenus

auto–

financement

investissement

impôt

épargne

financement

externe

endettement

public

dépenses

publiques

exportations

nettes

prêts au

Reste du

impôt

PIB

Marché du travail

et des facteurs de

production

consommation

5

2- MESURE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE : le PIB

SIGNIFICATION : le Produit Intérieur Brut est un AGREGAT de la comptabilité nationale

qui mesure l’ensemble des richesses créées par la nation pendant une année.

PIB = revenus de l’ensemble des agents, issus de leur activité dans l’économie nationale

PIB = dépense totale en biens et services produits par l’économie nationale

• Le PIB ne compte que la valeur des biens finals produits obtenue en additionnant

les valeurs ajoutées à toutes les étapes de production : la valeur des biens

intermédiaires est déjà incluse dans celle des biens finals.

PIB = somme des valeurs ajoutées des entreprises de l’économie.

• PIB réel et PIB nominal :

PIB nominal : mesuré à prix courants

PIB réel : mesuré à prix constants (à partir d’une année de base, par ex. 1995).

Le PIB augmente : ↑ prix ou ↑ quantités ?

exemple : l’économie produit deux biens, A et B → PIB = P

AQA + PBQB

PIB réel 2000 = PA(1995) QA(2000) + PB(1995) QB(2000) = PIB « aux prix de 1995 »

Le PIB réel est sensé refléter les variations des quantités produites.

Le DEFLATEUR du PIB : le « prix implicite » relativement à l’année de base :

réelPIB

nominalPIB

PIBdudéflateur 100=

.

LIMITES

Le PIB inclut la valeur de services non échangés sur des marchés à l’aide d’une

estimation, ou valeur imputée :

services de logement : le PIB inclut le « loyer fictifs » des ménages propriétaires de

leur logement

services gouvernementaux (police, justice, parlementaires...) : au coût de

production(essentiellement les salaires)

Le PIB ne prend pas ou prend mal en compte :

• l’économie parallèle : Aucune valeur imputée pour l’activité souterraine ou illégale

(travail au noir, trafics de stupéfiants etc).

• l’économie domestique : certaines imputations ne sont pas effectuées : services

procurés par les biens durables, services domestiques

• les nuisances : dégradation de l’environnement naturel ; santé ;

• des changements : de modes de vie / modes de production, de qualité des biens

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%