Appuyez ici - Université de technologie et de sciences appliquées

8 et 9 juin 2015 - Beyrouth

Avec le soutien de l’AUF

Renseignement :

Tél : 01.378 799 – sylvie.devi[email protected].lb

Rue Maamari, Clemenceau, Beyrouth

(à côté de l’hôpital Bikhazi)

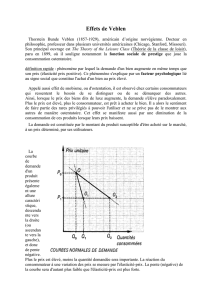

Thorstein Veblen

Table ronde d’économie politique

L’économie institutionnelle et la pluralité des capitalismes

Université Libano-Française (ULF), Clemenceau, Beyrouth, les 8 et 9 juin 2015

Trop souvent, la pensée économique a conçu le capitalisme comme un système bien défini, la diversité de ses

formes s’inscrivant dans un évolutionnisme unilinéaire. Or, dès la fin du XIXième siècle, Veblen a mis en

évidence un capitalisme spécifique où régnaient les mécanismes de rente également liés à la

financiarisation de l’économie. Cette prédominance de la finance sur l’industrie, pour reprendre

les termes de Keynes, a été freinée pendant près d’un demi-siècle, avant, qu’à nouveau, le

capitalisme financier revienne en force. Or, à ce moment - les années 1980 - la rente pétrolière

enrichit des Etats dont certains n’avaient pas connu la Révolution industrielle. Ceci donne

naissance à de nouveaux « capitalismes politiques », comme eût dit Weber, où les logiques de prébendes et de

redistribution sont essentielles. Les pétrodollars jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans la globalisation

financière, héraut de la présente mondialisation. Ce qui montre l’actualité de ce thème.

La table ronde se propose ainsi d’éclairer la diversité des trajectoires du capitalisme, selon une perspective

particulière dite « institutionnelle » qui doit beaucoup à l’œuvre de Veblen et Commons, notamment, pour ce

qui est de l’économie politique. Cette diversité pourra aussi être éclairée par ce que l’histoire, la science

politique et la sociologie ont à dire, s’agissant du processus de production et d’échange des richesses sociales.

Cette rencontre scientifique s’adresse aux enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants de Master, mais aussi et

surtout aux décideurs et professionnels intéressés par les mécanismes qui gouvernent nos économies.

Round Table of Political Economy - Institutional economy and the plurality of capitalisms

The economic thought has too often conceived capitalism as being a well-defined system whose multiple forms

are rooted in a linear evolutionism. But since the end of the 19th century, Veblen has highlighted a specific kind

of capitalism where mechanisms of private income have dominated and been closely tied to the financialization

of the economy. This predominance of finance over the industry, as Keynes puts it, had been

slowed down for half a century, before the powerful comeback of financial capitalism. At that

time – the 80s – oil revenues created riches in some countries that had not known yet the

industrial revolution. And this created some new “political capitalisms”, according to Weber,

where logics of prebends and redistribution are very essential. Today, petrodollars play a

determinant role signaling today’s financial globalization, which demonstrates the actuality of this theme.

This round table is thus proposed to clarify the diversity of the paths of capitalism, from a particular perspective

called “institutional” stemming from the work of Veblen and Commons, primarily about the political economy.

This diversity can be thus clarified by what history, political science, and sociology have to say about the

process of production and the exchange of social wealth.

This scientific conference is addressed to instructors-researchers, Ph.D and Master’s students, and especially to

decision-makers and professionals who are interested in the mechanisms governing current economies.

Avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Table ronde d’économie politique – Programme

Lundi 8 juin 2015

OUVERTURE

10h30 : Myriam CATUSSE, Directrice du département Études contemporaines, Institut Français du Proche-

Orient (Ifpo)

Henri LEBRETON, Conseiller de coopération et d'action culturelle. Directeur de l’Institut Français du

Liban (IFL)

Mohamad SALHAB, Président de l’Université Libano-Française (ULF)

10h45 : pause café

SESSION 1- LA PENSÉE DE VEBLEN

11h00: Le capitalisme entre prédation et illusion : Thorstein Veblen, par Jérôme MAUCOURANT, Maître de

conférences, Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France)

11h45: Valeur, marché et progrès dans la pensée de Thorstein Veblen, par Olivier BRETTE, Maître de

conférences, INSA de Lyon, UMR 5206 Triangle (France)

SESSION 2 - APPROCHES INSTITUTIONNELLES CONTEMPORAINES

14h00 : L’économie institutionnelle, l’héritage colonial et le monde arabe. Un essai d’interprétation, par

Abdallah ZOUACHE, Professeur des universités, Sciences Po Lille, membre du CLERSE -UMR 8019

(France)

14h45 : Le capitalisme rentier en Algérie, analyse par l’approche institutionnelle, par Mourad OUCHICHI,

Maître de Conférences, Université de Abderrahmane Mira, Béjaïa (Algérie)

15h30 : pause café

16h00 : Une approche de l'économie politique libanaise : éléments de réflexion à partir de la production

urbaine, par Bruno DEWAILLY, géographe-urbaniste, enseignant au département d'urbanisme de

l'ALBA, Université de Balamand et chercheur associé à l’Ifpo (Liban)

Mardi 9 juin 2015

SESSION 3 - ETAT, CAPITALISMES ET SOCIÉTÉS

9h00 : Proche-Orient arabe : le capitalisme des copains dans une économie périphérique, par Fabrice

BALANCHE, Directeur du GREMMO - Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Université Lumière

Lyon 2 (France)

9h45 : Syrie : D’un régime de prédation institutionnalisée à une économie de guerre, par Akram KACHEE,

chargé de cours Science Po Lyon, Chercheur associé au GREMMO (France)

10h30: Pause café

10h45 : La pluralité des capitalismes dans le Machrek Arabe: des Tanzimats Ottomans à la prédominance de la

rente pétrolière, par Boutros LABAKI, Professeur à l’Université Libanaise (Liban)

Le capitalisme pétrolier : un manque à gagner pour les économies arabes,

Poster de Carole Ibrahim, doctorante en économie à l’Université Libanaise

11h30 : CLOTURE par le président de l’Université Libano-Française, Mohamad SALHAB, à partir de

« l’Enquête pour la nature de la paix » de Thorstein Veblen

Round Table of Political Economy – Schedule

Monday, June 8, 2015

OPENING SESSION

10:30 : Myriam CATUSSE, Directrice du département Études contemporaines, Institut Français du Proche-

Orient (Ifpo)

Henri LEBRETON, Conseiller de coopération et d'action culturelle. Directeur de l’Institut Français du

Liban (IFL)

Mohamad SALHAB, Président de l’Université Libano-Française (ULF)

10:45 coffee break

SESSION 1 - VEBLEN’S THOUGHT

11:00 Capitalism between predation and illusion: Thorstein Veblen, by Jerome MAUCOURANT, Senior

Lecturer, Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France)

11:45 Thorstein Veblen on value, market and socioeconomic progress, by Olivier BRETTE, Associate

Professor, INSA de Lyon, UMR 5206 Triangle (France)

SESSION 2 – CONTEMPORARY INSTITUTIONAL APPROACHES

14:00 Institutional economy, the colonial heritage and the Arab world. An essay of interpretation, by Abdallah

ZOUACHE, Professor of Economics, Sciences Po Lille, member of CLERSE, UMR 8019 (France)

14:45 The capitalism of private income in Algeria, The rentier capitalism in Algeria, by Mourad OUCHICHI,

Senior Lecturer, Université de Abderrahmane Mira, Bejaia (Algeria)

15:30 coffee break

16:00 An approach of the Lebanese political economy: reflexion from urban production, by Bruno

DEWAILLY, geographer and urban planner, professor in town planning department of ALBA,

Balamand University and research associate at Ifpo (Lebanon)

Tuesday, June 9, 2015

SESSION 3 - STATE, CAPITALISMS, AND SOCIETIES

9:00 The Arab world of the middle-east: the capitalism of friends in a peripheral economy, by Fabrice

BALANCHE, Director of GREMMO – Maison de l’Orient et de la Meditérannée, Université Lumière

Lyon 2 (France)

9:45 Syria: From an institutionalized regime of predation to an economy of war, by Akram KACHEE,

Associated researcher at GREMMO (France)

10:15 coffee break

10:45 The plurality of capitalisms in the Arab Mashreq: From Ottoman Tanzimats to the predominance of oil

income, by Boutros LABAKI, Professor, Lebanese university (Lebanon)

11:30 : CLOTURE by the president of Université Libano-Française, Mohamad SALHAB, from the ”An

Inquiry into the Nature of Peace and the terms of its perpetuation” of Thorstein Veblen

Le capitalisme entre prédation et illusion : Thorstein Veblen

Jérôme MAUCOURANT, Maître de conférences, Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France)

La première grande dépression du XXIe siècle pose de redoutables défis au savoir économique : sauf très rares

exceptions, les économistes ont été fort surpris par la profondeur de l’effondrement et par l’incapacité des

marchés à régler d’eux-mêmes la question de la dette. Dans ces conditions, ne serait-il pas utile de faire retour

sur des problématiques occultées mais qui peuvent avoir une puissante force de suggestion ? Le travail de

Veblen, penseur d’un capitalisme en voie de financiarisation, témoin attentif des crises bancaires de son temps

et de la naissance d’une banque centrale moderne appartient à ce type de problématique. Veblen est aussi connu

comme l’auteur d’une conception « évolutionniste » de l’économie, véritable défi lancé à la théorie néoclassique

en voie d’édification. C’est en repensant à nouveaux frais ce défi qui implique une autre conception de

l’économie monétaire que l’on peut tirer quelques enseignements sur la dynamique du capitalisme contemporain

et le prix à payer pour sa perpétuation. Bien au delà de la question économiques, le travail de Veblen contribue à

éclairer certaines questions sociales décisives.

Pour bien comprendre la perspective de Veblen, il convient ici de rappeler que celui-ci opère une rupture vis-à-

vis du fondement des grandes théories économiques qui se sont succédé depuis deux siècles : la valeur, que ce

fût sur le mode objectiviste de la « valeur-travail » ou sur le mode subjectiviste de la « valeur-utilité ». Les

concepts de monnaie, capital et finance étaient dérivés de travaux fort différents mais qui s’inscrivaient tous

jusqu’à aujourd’hui dans le paradigme de la valeur. Or, Veblen considère que la possibilité d’une connaissance

rationnelle de l’économie réside essentiellement dans la reconnaissance du caractère « institutionnel » de

l’économie. Ceci signifie que les habitudes et représentations collectives contribuant à organiser les processus

de production, répartition et de consommation des richesses sociales. Mais, ces institutions s’insèrent dans un

univers soumis à une évolution permanente, ce qui a des conséquences théoriques. Le capitalisme, en effet,

puise sa dynamique de plus en plus dans des ressorts sociaux (connaissance collective et système technique). La

« richesse » capitaliste résulte de façon croissante de procédés de captation de l’intelligence et de l’activité

sociale. La survie de la propriété privée aurait été rendue possible par de nouvelles logiques rentières

particulières au capitalisme d’il y a un siècle.

Dans ce nouveau régime économique, dont les présentes techniques d’information et de communication

actualisent encore les virtualités, la monnaie, selon les propres termes de Veblen, devient « la réalité ultime des

choses ». Depuis un siècle, les nouvelles pratiques commerciales, financières et bancaires s’emparent de la

production et nous éloigne du capitalisme de Ricardo, Mill ou Marx. Quand la finance soumet ainsi l’industrie,

il faut comprendre comment les représentations collectives aliénantes sont autant d’images agissantes sur la

société. Veblen devient donc un savant iconoclaste, un briseur de cette économie des images qui serait le secret

de la nouvelle forme que prend le capitalisme au début du XXième siècle. Une forme qui, depuis lors, a connu

bien des avatars déclinés à l’envi grâce aux multiples progrès techniques, mais une forme qui, pour l’essentiel,

demeure un principe toujours organisateur du capitalisme. Autrement dit, les images, qui sont ici autant des

fictions agissantes, sont essentielles à la dynamique du capitalisme depuis la fin du XIXième siècle.

Nous exposerons ainsi, en premier lieu, l’idée que la monnaie n’est pas ce voile qui recouvre la réalité

économique. L’essor du système de crédit n’est, par conséquent, en aucune façon, une transposition raffinée

d’un système idéal de troc, ce fantôme qui hante encore l’esprit de nombres d’économistes et qui contribua à

rendre presque impensable la Grande Récession de 2008. D’ailleurs, Veblen est, peut-être, le premier auteur à

contestant frontalement l’intérêt de la « fable du troc », une manière d’ « histoire conjecturale » selon laquelle

les hommes auraient inventé la monnaie pour faire face aux embarras du troc. En second lieu, il sera montré que

les dispositifs monétaires et financiers, depuis le début de XXe siècle, ne peuvent être compris sans l’empire que

les vested interests exercent sur le système économique. Veblen soutient alors que le Système de la Réserve

Fédérale est, par excellence, une machine produisant de l’illusion de façon à opérer des transferts nécessaires de

richesses au profit de la perpétuation d’un pouvoir de classe. En troisième lieu, les fondements de l’analyse étant

établis, nous proposons une comparaison de Keynes et de Veblen, de façon à mieux situer son rapport à

l’hétérodoxie. La conclusion revient sur le pessimisme de Veblen, car le dépassement du capitalisme lui semble

aussi nécessaire qu’improbable. Ce que n’exclut en rien la possibilité d’un changement radical.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%