Accord dans l`impulsion initiale - Elsa Cogan

Cie Après-midi Piscine

41 rue Ramus

75020 Paris

01 41 71 52 09

06 72 76 49 73

ACCORD DANS L'IMPULSION INITIALE

hhhk

©Charles Rousselin

Dʼaprès Franz Kafka

Conception et mise en scène Géraldine Bourgue

Diffusion / Nacéra Lahbib / 06 28 28 86 04 / [email protected]

Imaginons un homme au seuil de la mort.

En cet instant aussi précis qu'incertain, imaginons que le temps se dilate et que ce qui a

constitué la part la plus vive, la plus réelle, de l'existence de cet homme à présent à l'agonie,

peuple une dernière fois son esprit.

Imaginons que cette part, essentielle, se présente sous la forme même des figures récurrentes

de ses rêves, des motifs de son imagination, des récits inachevés qui hantent son journal :

Un homme sonne chez son voisin tous les soirs pour venir se battre avec lui.

Une souris chante son agonie sur un air d'Opéra.

Un cheval traverse une ville, comme guidé par un invisible cavalier.

Un père fait claquer ses bretelles en répétant : "je vais te déchirer comme un poisson ".

Une gouvernante terrorise un enfant sur le chemin de l'école en le menaçant de dénoncer ses

méfaits au professeur.

Un singe discute de la condition humaine avec un journaliste.

Une chasse à l'Homme, dans une famille : le père tient le rôle du chasseur, la mère sert de

rabatteur, le fils est la proie.

Et puis aussi :

Un homme-choucas sort d'un cercueil et croasse : "kaafkaaa, kaafkaaa, kaafkaaa ... "

Des soldats-fonctionnaires ou fonctionnaires-soldats.

Une mariée sans marié qui tourne sous la neige comme dans une boule de cristal.

Des berceaux vides.

Et bien d'autres images.

Imaginons que cet homme succombe d'une tuberculose du larynx dans le sanatorium de

Kierling, le 24 juin 1924, n'ayant pas atteint l'âge de 41 ans.

Imaginons que cet homme soit Frantz Kafka.

Imaginons que son dernier souffle, le temps d'un spectacle, devienne aussi le nôtre.

Kafka : genèse du projet

" Le trou que l'oeuvre géniale a creusé par le feu dans ce qui

nous entoure nous offre une bonne place où poser notre

petit flambeau. C'est pourquoi l'oeuvre de génie est une

source d'encouragement, d'un encouragement qui s'exerce

d'une manière générale et ne pousse pas seulement à

l'imitation. "

Le journal 15 septembre 1914

À lʼorigine de ce projet, il y eut d'abord l'idée de travailler à une adaptation très libre et pour

plusieurs comédiens, de La Lettre au Père, texte qui m'avait bouleversée. À cette occasion, je

me suis replongée dans l'univers de Kafka, redécouvrant ses oeuvres majeures et découvrant

également d'autres récits. Mais, la lecture des écrits autobiographiques (notamment la

correspondance puis le Journal ) m'a fait dévier de mon projet initial.

Peu à peu, j'ai été engloutie par la " machine" Kafka. L'aspect fragmentaire et prolifique, pour ne

pas dire proliférant, de l'oeuvre, rhizomatique, selon Deuleuze-Guattari, m'a fascinée. Deux

aspects, surtout, m'ont frappée : l'utilisation par Kafka de la parabole comme forme de narration

mais sous une forme dénaturée, en quelque sorte, et l'inachèvement quasi systématique de ses

récits.

La parabole, pour reprendre une définition de Jean-Pierre Sarrazac dans La parabole ou

l'enfance du théâtre est une comparaison en récit, elle aborde donc la vie par le détour d'une

fable. Mais chez Kafka, la relation analogique est détruite, la parabole y glisse du statut de

" similitude persuasive " à celui de " similitude énigmatique” . Au lieu de suivre sa première

vocation qui est de nous éclairer, la parabole chez Kafka nous égare, nous déconcerte.

Par ailleurs, bien que Max Brod se soit appliqué à construire après la mort de Kafka, une oeuvre

cohérente, la plupart des grands récits de l'auteur sont marqués au sceau de l'inachèvement. Ils

s'interrompent, restent inaboutis, en suspens. Heureusement, aujourd'hui, en ce qui concerne

l'oeuvre kafkaïenne, la conception classique de l'inachèvement comme imperfection,

manquement, s'est effacée, au profit d'une vision plus contemporaine d'un inachèvement qui

devient une marque stylistique, presque un procédé.

Les minuscules récits du Journal et des Cahiers in octavo sont, de ce point de vue,

particulièrement significatifs. Ainsi, tour à tour carnet de notes et véritable laboratoire d'écriture,

Le Journal est traversé par tous les thèmes, par tous les motifs,"par toutes les figures et toutes

les formes qui peuplent le reste de l'oeuvre.

Tout cela m'a amenée à imaginer de travailler à une écriture scénique, en considérant cette

source littéraire, non plus comme un texte à adapter, mais comme un matériau, une matrice.

Toute proportion gardée, ma démarche s'apparente assez,(je l'ai découvert en chemin) avec

celle de Félix Guattari qui projetait de faire un film (comme il l'explique dans Soixante Cinq

Rêves de Frantz Kafka) non pas "sur" mais "de" Kafka. Il note, à propos de ce projet :

{...} Il (Kafka) nous a laissé une oeuvre d'échec, une oeuvre éclatée. Il ne reconnaissait comme

valables que quelques nouvelles comme Le Verdict ou La Métamorphose, et, pour l'essentiel, il

a renié son oeuvre. Mais d'un autre côté, implicitement, il la reconnaît : certaines remarques

nous montrent que ce qui l'intéresse, ce sont de toutes petites phrases, de toutes petites

séquences."

Puis plus loin :

" Si nous voulons respecter ce qui nous semble être l'inspiration profonde du kafkaïsme, nous

devons nous attacher à saisir les éléments moléculaires de l'oeuvre et à les traiter de toutes les

manières dʼexpressions possibles ".

Abandonnant tout espoir d'une adaptation théâtrale au sens traditionnel du terme, et partant du

principe que toute tentative de représentation sera inévitablement une trahison, j'opte pour une

démarche axée autour du processus, de la tentative. Car il me semble que ce qui affleure sans

cesse à la conscience du lecteur de Kafka, c'est cette impossibilité à trancher, à déterminer une

et une seule grille de lecture. Une lecture interprétative de ses textes, pour valable qu'elle soit,

reste toujours en -deçà des possibles que nous ouvrent ses écrits. Dès lors, il semble bien que

l'idée même d'une translation lecture-scène soit vouée à l'échec"; et c'est paradoxalement à la

source de ce constat que je vais puiser un surcroît de liberté.

Kafka en scène : la question esthétique

" ... j'ai fermement accepté le côté négatif de mon époque qui m'est très

proche, que je n'ai jamais eu le droit de combattre mais que j'ai eu le droit de

représenter d'une certaine façon ; par ma naissance, je n'ai eu aucune part au

peu de positif existant ni au négatif extrême qui bascule dans le positif. Je n'ai

pas été conduit dans la vie par la main déjà bien déclinante il est vrai du

christianisme, comme Kierkegaard, et je n'ai pu agripper, comme les sionistes,

le dernier pan du vêtement de prière juif qui filait dans le vent. Je suis fin ou

commencement."

Les Cahiers in-octavo

La nature énigmatique de ses récits (inachevés pour la plupart), la reconstitution posthume de

son oeuvre, par Max Brod, le fait que l'écrivain Kafka ait été reconnu, d'abord, par les traductions

qu'on a faites de ses oeuvres, tout cela, a permis une multiplication des interprétations, même les

plus hasardeuses. Annexé par la plupart des grands courants de pensée du XXème siècle, au

gré de toutes les lectures possibles (psychanalytique, métaphysique, religieuse, philosophique),

on a fait de lui le visionnaire des bureaucraties politiques, des grands procès, des exterminations.

Sur le plan littéraire, nombreux sont ceux qui se réclament de lui (Les Surréalistes, Sartre,

Camus, Blanchot). Peut-être, le héros kafkaïen, avec son nom réduit à un simple K, inapte, de

par sa subjectivité décalée et ayant pleinement embrassé lʼabsurdité du monde, incarne-t-il, pour

l'éternité, l'anti-héros contemporain. Celui qui inaugure dans l'angoisse, les arcanes de la

modernité.

La liste des formes explorées par Kafka est immense : des récits, des contes, des nouvelles,

des fictions animalières, des fables, des romans, des lettres. Et, rien que dans Le Journal et Les

Cahiers in-octavo : des instantanés quasi photographiques, des sortes de Haikus, des

aphorismes, des dialogues abstraits, des récits presque sous forme de problèmes

arithmétiques, des récits interrompus, des notes introspectives, des notes biographiques, des

récits de rêves, des récits qui s'apparentent au rêve. Mais la forme théâtrale à proprement parler

(excepté quelques fragments et des projets de pièce) est absente.

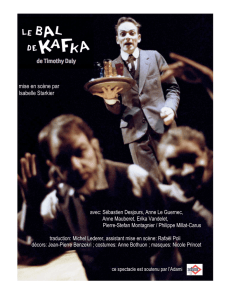

Pourtant, nombreux sont les hommes de théâtre à avoir lié leur travail à l'oeuvre de Kafka :

Philippe Adrien avec Rêves, Dominique Pithoiset avec son Procès, Jean-luc Lagarce, bien sûr,

qui a recyclé, en les intégrant à son procédé d'écriture, des passages du Journal, dans Nous les

héros, et encore récemment Krzysztof Warlikowski, avec La Fin, présenté cette saison à

l'Odéon. Je me souviens également d'un spectacle d'Isabelle Pousseur, Le géomètre et le

messager, au Festival d' Avignon, en 1988, qui ne comportait presque pas de texte et naviguait

dans l'univers du château. Il faut dire que l'oeuvre de Kafka est saturée de théâtre : rêves,

références obsédantes, dialogues ...

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%