Dossier - Edimark

F

aut-il s’étonner qu’au troisième millénaire,

dans un pays industrialisé et riche comme

l’est la France, on puisse parler encore (et

toujours) de dénutrition de la personne âgée ?

La réponse est évidemment négative pour au

moins trois raisons. La première est que la

France vieillit : en 2020, les plus de 85 ans

atteindront 4 % de la population française, or

ces grands vieillards sont particulièrement

vulnérables. La deuxième est qu’avec le

vieillissement, les maladies s’accumulent,

génèrent autant de circonstances d’anorexie

avec perte pondérale que de syndromes

d’hypercatabolisme mal gérés par un organis-

me vieillissant. La troisième, enfin, est que

cette dénutrition, la plupart du temps inappa-

rente, va provoquer des catastrophes en

cascade augmentant le risque de mortalité, de

maladies intercurrentes, de perte d’autono-

mie, de souffrance physique et morale et des

coûts de santé très importants.

Fréquence de la dénutrition (1)

De nombreuses études transversales et longi-

tudinales, françaises et européennes, éclairent

la situation nutritionnelle des personnes âgées

de 70 à 75 ans, vivant en apparente bonne

santé à leur domicile.

À domicile, en Europe et à l’étranger, les

valeurs de prévalence sont très proches de

celles des études épidémiologiques françaises

(de 3 à 5 %). En Europe, l’étude Euronut-

Seneca phase I concerne 2 858 personnes

âgées de 70 à 75 ans. Dans cette population,

on observe des valeurs d’énergie ingérée et

une répartition des macronutriments variant

avec les pays concernés et leurs caractéris-

tiques socioculturelles. La prévalence de la

malnutrition protéino-énergétique (MPE),

fondée sur les ingesta et les valeurs de

l’albuminémie, est inférieure à 4 %.

L’étude longitudinale (Euronut-Seneca

phase II) concerne 1 221 personnes de 75 à

80 ans. Une perte de poids de plus de 5 kg

touche près de 16 % des sujets âgés qui ont

fait l’objet de deux déterminations (1989-

1993), mais ils ne sont que 2,2 % à avoir des

valeurs d’albuminémie inférieures à 35 g/L.

Toutes les femmes et une partie des hommes

(selon les régions) ont, au dixième percentile

de la population, une diminution quantitative

des ingesta en deçà de 1 500 kcal/j et une

diminution qualitative des protéines en deçà

de 35 g/j. Cela confère à cette population un

état de santé en apparence excellent mais où

apparaissent déjà des facteurs de risque

reconnus de morbidité et de mortalité,

comme la perte de poids ou des ingesta quoti-

diens inférieurs à 1500 kcal/j. Dans toutes les

études, on remarque que l’apparition d’un

syndrome inflammatoire se traduit par un

retentissement profond et durable sur l’état

nutritionnel, et induit une diminution

progressive de la valeur de l’albuminémie.

L’intrication de la carence d’apport et de ses

conséquences (pathologie infectieuse ou

inflammatoire) rend rapidement indiscer-

nable la malnutrition dite exogène par

carence d’apport de celle provenant de l’aug-

mentation du catabolisme. Dans ces condi-

tions, la seule méthode à même d’évaluer

simplement les réserves métaboliques est

l’anthropométrie.

Les études réalisées au domicile concernent

habituellement des populations ambulatoires

dans des classes d’âge de 65 à 75 ans. Ces

personnes ont une meilleure autonomie et une

meilleure alimentation que les personnes

âgées de plus de 80 ans, à propos desquelles

on peut penser que l’association d’une

polypathologie à une perte d’autonomie les

rend également très fragiles sur le plan nutri-

tionnel. Le risque de MPE atteindrait alors,

non plus 4 %, mais 10 % de la population

testée. La malnutrition devient le facteur de

risque d’hospitalisation et de perte d’autono-

mie prépondérant.

À titre de comparaison, la prévalence de la

dénutrition à l’hôpital (court séjour ou

soins de suite) dans les populations les plus

âgées atteint des chiffres de 40 à 60 %. Dans

les services de médecine, l’hospitalisation

est souvent motivée par une affection d’ori-

gine traumatique, infectieuse ou inflamma-

toire. La malnutrition par carence d’apport

pure touche moins de 20 % des patients

hospitalisés. Pour tous les autres, la malnu-

trition d’apport est indiscernable de celle

provoquée par l’hypercatabolisme de la

maladie ayant justifié l’hospitalisation. Si la

prévalence de la MPE chez la personne âgée

passe de 4 à 10 % à domicile à un patient sur

deux à l’hôpital, c’est probablement parce

que les futurs hospitalisés se recrutent parmi

les sujets âgés déjà fragilisés par un état de

sub-carence négligé, provoquant une dépres-

sion immunitaire et une perte de masse

Comment repérer et corriger

une dénutrition débutante

chez la personne âgée “bien

portante” ?

E. Alix*

Texte présenté aux Entretiens de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, 14 juin 2001.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002

13

Dossier

* Club francophone gériatrie et nutrition.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002

14

maigre. Quant au milieu institutionnel

(maisons de retraite, soins de longue

durée), les valeurs obtenues dépendent des

normes de référence utilisées par les auteurs,

mais également du niveau de dépendance

des patients, en particulier pour l’alimenta-

tion, que ces structures prennent en charge.

Les valeurs décrites dans la littérature

s’échelonnent de 13 à 52 %. Des travaux

plus récents rapportent des chiffres plus bas

– de 13,5 % à 28,5 % –, peut-être plus

réalistes. Dans les services de long séjour,

on observe moins de 40 % de malnutrition

par hypercatabolisme alors qu’elle est de

plus de 80 % dans les services hospitaliers

de médecine gériatrique. La politique insti-

tutionnelle en faveur de l’alimentation,

partie intégrante de l’animation au quoti-

dien, devrait jouer un rôle déterminant pour

prévenir une baisse des ingesta et réduire la

prévalence de la malnutrition protéino-

énergétique en institution.

Conséquences de la dénutrition (2)

Conséquences aspécifiques

Les manifestations cliniques sont peu spéci-

fiques de la malnutrition protéino-énergé-

tique : asthénie, anorexie, amaigrissement

avec fonte musculaire, peau sèche, ongles

cassants, constipation et troubles neuro-

psychiatriques allant de la dépression à la

démence. L’absence de spécificité clinique

de la dénutrition explique le retard au

diagnostic constaté plus tard, à la phase

d’état. Les conséquences de la MPE s’observent

dans deux situations :

– à l’occasion d’une dépression, le patient

réduit progressivement ses ingesta. Ses

réserves de masse maigre, rapidement mobili-

sable, et de masse grasse s’amoindrissent

lentement. Lorsque les signes cliniques

apparaissent, ils traduisent généralement une

dénutrition profonde ;

– de manière parfois inaugurale chez une

personne âgée en apparente bonne santé, à

l’occasion d’un stress infectieux ou non, la

dénutrition se manifeste en empruntant les

signes liés au stress et en les aggravant.

●La masse maigre et la masse grasse (3)

La diminution de la masse musculaire

(sarcopénie) avec l’âge n’est pas totalement

inéluctable. Dans une population sélection-

née pour son bon état de santé, observé de 70

à 80 ans de manière longitudinale (au

Nouveau-Mexique, à Albuquerque), la réduc-

tion du poids et de la masse maigre ne s’obser-

ve que chez les patients victimes d’un

problème de santé : infection, cancer ou

traumatisme. En revanche, la réduction

progressive ou rapide des ingesta se solde

toujours par une diminution, en priorité de la

masse maigre, dont la mobilisation énergé-

tique est plus rapide et plus simple pour

l’organisme. Les conséquences cliniques sont

une diminution de la force aussi bien distale

que proximale, une diminution de la résistan-

ce à l’effort, et une diminution des réserves

d’énergie en cas d’agression infectieuse ou de

stress. La chute n’est pas loin si la personne

âgée présente par ailleurs une pathologie

neurologique ou locomotrice. La résistance

osseuse est également altérée par la MPE,

autant par la carence en apport calcique que

par la carence en apport protéique, indispen-

sable à la confection ou à la réparation de la

trame collagénique, véritable tissu de soutien

de l’os.

Si la dénutrition dure longtemps, le retentis-

sement sur la masse grasse périphérique

devient cliniquement significatif, la mobilisa-

tion progressive de l’énergie stockée sous

forme de graisse conduit à une réduction de

ce secteur et à une diminution des facultés

d’amortissement lors de la chute. Le risque de

survenue d’une escarre par augmentation des

forces de friction en cas d’alitement, même

bref, s’accroît également.

●L’immunodépression (4)

La dénutrition est toujours associée à une

carence en micronutriments dont le rôle sur le

fonctionnement du système immunitaire n’est

plus contesté. À un degré avancé de dénutri-

tion, on peut parler de syndrome d’immuno-

déficience acquise qui va rendre la personne

âgée particulièrement sensible aux infections.

Les mécanismes de cette immunodéficience

associent une atteinte des systèmes de

défense contre les agents microbiens intracel-

lulaires (rôle dévolu aux lymphocytes T), une

atteinte des systèmes de défense contre les

agents microbiens extra-cellulaires (rôle

dévolu aux lymphocytes B), enfin également,

une atteinte des systèmes macrophagiques de

défense non spécifique. Avec la carence

immunitaire, le temps de réparation tissulaire

lié au stress infectieux augmente et l’infec-

tion entraîne la production déséquilibrée de

cytokines pro-inflammatoires (provoquant

une anorexie durable) au détriment des

cytokines anti-inflammatoires par les

lymphocytes. La vaccination protège l’indivi-

du âgé dénutri de manière moins efficace,

mais la correction de la malnutrition restaure

l’ensemble des compétences immunitaires.

● Les troubles neuropsychiatriques

Ils sont très polymorphes dans leur présenta-

tion clinique, d’autant plus que l’âge est

également associé, indépendamment de la

dénutrition, à une augmentation de la préva-

lence de la démence et de la dépression. Les

vitamines du groupe B sont le plus fréquem-

ment en cause en raison de leur fragilité selon

le mode de cuisson ou la qualité des mets

choisis. Le ralentissement est un des signes

aspécifiques les plus constants, la dépression

est l’étape ultérieure (répondant mal aux

traitements antidépresseurs classiques), puis

Dossier

Fragilité

↓ Masse maigre Insuffisance d'apport

←c'est ici qu'il faut agir

Premier

épisode

pathologique

Dénutrition

exogène

↓ Poids

↓ Albumine

Deuxième

épisode

pathologique

Dénutrition

endogène

– infection pulmonaire

– stress fracturaire

Troisième

épisode

pathologique

Déficit immunitaire

– nouvelle infection

Escarres Quatrième

épisode

pathologique

Figure. La spirale infernale de la dénutrition.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002

15

vient l’étape ultime des troubles cognitifs,

pouvant conduire la personne âgée à une

véritable démence ou en accélérer le cours

évolutif.

Conséquences spécifiques

●Les troubles digestifs

Si la fonction de digestion intestinale reste la

mieux préservée en cas de malnutrition, la

réduction de l’hydratation – qui accompagne

de manière quasi systématique la MPE – crée

un ralentissement du bol intestinal, provoquant

un véritable fécalome. Ce dernier est à l’origi-

ne d’un état subocclusif et d’une anorexie avec

perte hydrique par la muqueuse intestinale. La

pullulation microbienne qui accompagne la

stase fécale est à l’origine de diarrhées

chroniques et d’une déficience en vitamines et

oligoéléments. La baisse du taux sérique de

l’albumine peut être la conséquence d’un

défaut de synthèse hépatique de l’albumine en

cas de MPE, ou lors de l’inversion de synthèse

par le foie en cas d’inflammation ou, enfin, par

des pertes rénales ou vasculaires. La biodispo-

nibilité des médicaments fortement liée à

l’albumine ou à d’autres protéines en est

modifiée dans le sens d’une plus grande

biodisponibilité et donc d’un risque notable de

taux toxique.

●Les conséquences hormonales

Un faux diabète paraît être une conséquence

constante de la malnutrition par carence et de

la malnutrition endogène ; la stimulation du

cortisol et des catécholamines est à l’origine

d’une hyperglycémie par libération musculai-

re et d’une réduction de la synthèse de l’insu-

line, associée à une insulinorésistance. Les

cytokines déclenchent et entretiennent les

phénomènes hormonaux dont le passage à la

chronicité épuise les réserves et se traduit par

un syndrome de réponse sénile chronique

inflammatoire systémique.

●Les conséquences liées aux carences en

micronutriments

Les carences en vitamines du groupe B

(folates, B6) sont sans doute les plus impor-

tantes par leurs impacts sur le système

hématologique (anémie) et nerveux (périphé-

rique et central) : troubles neuropsychiques,

encéphalopathies ou polynévrites. La carence

en vitamine D est directement liée à la perte

d’autonomie, entraînant un défaut d’exposi-

tion solaire et elle détermine une augmenta-

tion de la synthèse de l’hormone parathyroï-

dienne, contribuant à accroître la fragilité de

l’os. La carence protéique associée à la

carence vitamino-calcique contribue à

majorer le risque de fracture lors d’une chute.

La carence en zinc est également fréquem-

ment retrouvée dans les dénutritions : elle

provoque une anorexie par atteinte des

bougeons du goût et une immunodéficience

car le zinc, métallo-enzyme, participe à de

nombreuses réactions du métabolisme cellu-

laire.

Conséquences sociales

Avec l’accumulation des maladies, la malnu-

trition contribue à la réduction de l’espérance

de vie et à sa qualité. La perte d’autonomie

induite aboutit souvent à une entrée en insti-

tution, facteur de risque encore trop fréquent

de désinsertion sociale par isolement, de

dépression, voire de syndrome de régression

psychomotrice et de décès prématuré. En

termes de santé publique, l’incidence de la

MPE sur la morbidité et sur la mortalité est

maintenant bien établie. La morbidité, c’est-

à-dire ici le risque de contracter une maladie

infectieuse, est multipliée par un facteur 2 à 6.

La mortalité est, quant à elle, accrue d’un

facteur 2 à 4. Lorsque le patient âgé est

malnutri, la durée d’une hospitalisation se

prolonge de 2 à 4 fois, la consommation

médicamenteuse augmente et le risque

d’entrée définitive en institution s’accroît.

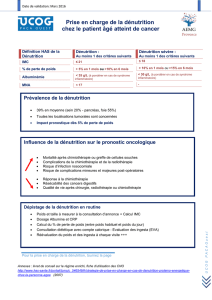

Diagnostic de la dénutrition

Le dépistage permet d’agir plus tôt, d’éviter

la survenue de complications, et cela pour un

moindre coût. Pour dépister, il est possible

d’utiliser l’autoquestionnaire simplifié de

Brocker et al. qui permet, grâce à une série de

10 questions à réponse binaire (oui/non), de

détecter un seuil de risque. Au-delà de 3, le

dépistage est positif et implique la mise en

œuvre d’une évaluation plus complète, puis

d’une réponse thérapeutique.

Les 18 items du Mini Nutritional Assessment

(MNA) de B. Vellas et al. (4) permettent, au

prix de mesures cliniques anthropométriques

simples, d’une évaluation globale de l’état de

santé, d’indices diététiques et d’une évaluation

de la perception de sa santé par la personne,

d’améliorer la prédiction du risque (risque

élevé pour un score inférieur à 17, risque

modéré pour un score de 17 à 23,5, risque

absent pour un score au-delà de 24, maximum

30). Cet outil est plus particulièrement destiné

aux institutions d’hébergement des personnes

âgées. Une nouvelle version simplifiée est

maintenant disponible. Elle permet, avec

5items et 14 points maximum, d’assurer un

dépistage sur les questions suivantes : “existen-

ce d’une anorexie, perte récente de poids,

capacité motrice, maladies aiguës ou stress

psychologique, problèmes neurophysiolo-

giques, et BMI”. La réalisation du test complet

(qui dure une dizaine de minutes) devient

nécessaire si le score au dépistage est égal à 11.

Le diagnostic :pour évaluer, c’est-à-dire

qualifier et quantifier une malnutrition

protéino-énergétique avérée, il faut utiliser

plusieurs instruments, aucun n’étant à lui seul

suffisamment sensible ou spécifique pour

permettre un diagnostic de certitude. Les

instruments utilisables sont de trois types (5).

Les instruments d’interrogation

et d’observation

L’interrogatoire des habitudes alimentaires

de la vie passée, les rythmes et le nombre des

repas, les régimes observés constituent une

première approche qualitative. La quantifica-

tion, quant à elle, requiert des outils plus ou

moins sophistiqués selon le degré de préci-

sion souhaitée. On peut ainsi faire appel à des

techniques d’enquêtes diététiques lourdes et

coûteuses, tels le rappel des ingesta des

24 heures passées ou le semainier, voire la

pesée des restes de repas préalablement

calibrés, sur une période de 1 à 3 jours. De

manière plus simple, avec cependant un degré

Dossier

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002

16

de précision acceptable, une surveillance

simplifiée de ce que prend réellement le

patient. Cette surveillance est réalisée à

travers l’observation de chacun des trois ou

quatre repas quotidiens à l’aide d’une grille

cochée aux trois principaux repas et au

goûter, selon les modalités suivantes : aucune

prise alimentaire, moins de la moitié, plus de

la moitié ou la totalité du plat concerné. Son

objectif est de repérer d’un seul coup d’œil la

gravité de l’anorexie et, par l’interprétation

de la diététicienne, d’en établir l’importance.

Les outils anthropométriques

● La pesée :peser une personne âgée est une

tâche réputée ardue, en raison des troubles de

l’équilibre et des pathologies de l’appareil

locomoteur. La pesée doit être régulière (une

fois par mois) et réalisée dans les mêmes

conditions méthodologiques (heure et

habillement).

Une perte de poids de 2 kg en un mois ou

de 4 kg en six mois constitue un argument

pour évoquer une malnutrition protéino-

énergétique.

● Le rapport poids/taille (index de Quetelet

ou indice de masse corporelle IMC, ou BMI

en anglais) requiert une mesure précise de la

taille réelle, puisque l’argument du dénomi-

nateur est élevé au carré. Chez le sujet âgé, la

taille réelle est souvent réduite du fait d’une

tendance à la cyphose. La taille mesurée à

l’aide d’une toise ou par mètre ruban est

fausse. L’utilisation de la taille de la carte

d’identité constitue une alternative finalement

assez précise. La mesure de la hauteur du

genou permet, à l’aide d’une équation

obtenue après étude de corrélation sur de

grands groupes d’individus, de calculer une

taille réelle encore plus précise.

Les outils biologiques

Les dosages dans le sang sont coûteux et

d’interprétation souvent malaisée. Ils sont

néanmoins indispensables au diagnostic.

● L’albumine est une protéine de grosse

taille, synthétisée par le foie, de demi-vie

longue (21 j) ; sa valeur biologique apprécie

l’état nutritionnel au long terme, mais elle est

très sensible aux variations de l’hématocrite

(surtout de l’hémoconcentration) et à

l’inflammation.

● La préalbumine ou transthyrétine, égale-

ment synthétisée par le foie, est une protéine

liée au métabolisme de la thyroxine et de la

protéine vectrice du rétinol. Elle a une demi-

vie courte de 2 jours et elle est également très

dépendante de l’état inflammatoire du

patient.

● La CRP et l’orosomucoïde sont des

protéines de l’inflammation de demi-vie

courte (24 h) ou semi-longue (6 j), qui permet-

tent une interprétation plus fiable des protéines

dites “nutritionnelles”, albumine et préalbumi-

ne.

Les pièges du diagnostic sont multiples

Les enquêtes d’évaluation des ingesta

peuvent, selon la méthode, l’âge de la

personne évaluée, les qualifications de l’éva-

luateur et les sources des tables alimentaires de

référence, sous-estimer ou surestimer les

ingesta.

En clinique, la mesure du poids peut être

source d’erreurs : on peut, par exemple, être

obèse et dénutri. En effet, lorsqu’une

anorexie s’installe, quelle qu’en soit la raison,

la mobilisation de l’énergie se fait en premier

lieu au détriment des muscles, d’un volume

apparent moindre, donc moins visible à l’œil.

La mobilisation de la graisse en tant que

substrat énergétique est plus tardive. Un poids

apparemment stable peut être le résultat d’un

amaigrissement et d’une rétention d’eau et de

sel sous la forme d’œdèmes, dans un contexte

d’insuffisance cardiaque. En biologie, un

syndrome inflammatoire ou une insuffisance

hépato-cellulaire gênent considérablement

l’interprétation des données biologiques.

Le traitement (8,9)

Avant tout, la prévention de la MPE impose

de s’assurer, par une évaluation régulière de

l’appétit de la personne âgée, de ses varia-

tions pondérales ou de rechercher l’apparition

de facteurs de risque nutritionnel. Il est

possible, à cette période, de réduire les

risques de malnutrition en limitant les

régimes alimentaires restrictifs aux seules

personnes malades pour lesquelles ces

régimes seraient impératifs (ce qui est rare en

pratique), en combattant les idées reçues ou

mythes alimentaires (qui portent générale-

ment sur les œufs, le lait, certains fruits et la

viande [impact de l’EBS]). De plus, les idées

reçues suscitent l’élimination progressive du

catalogue alimentaire de la personne âgée de

nombreuses sources d’énergie et de protéines,

contribuant ainsi à une alimentation

monotone, c’est-à-dire à risque de carences

en micronutriments. Il faut également faire

l’éloge de la fourchette en restaurant les

qualités hédoniques du repas : plaisir de la

bouche, rencontre et partage avec l’autre

autour de la table. À la notion d’équilibre

alimentaire, on devrait, au grand âge, substi-

tuer la notion de plaisir.

Dossier

Formule française permettant le calcul

de la taille selon la hauteur du genou (7)

Taille homme =

(2,07 x hauteur du genou) - (0,21 x âge) + 74,69

Taille femme =

(2,20 x hauteur du genou) - (0,25 x âge) + 67,0

La malnutrition protéino-énergétique est

probable lorsque la valeur du BMI est < 22

On considère que :

La malnutrition est modérée si l’albuminémie

est entre 30 et 35 g/L et la préalbuminémie

entre 140 et 220 mg/L.

La malnutrition est sévère si l’albuminémie

est inférieure à 30 g/L et la préalbuminémie à

140 mg/L.

La malnutrition protéino-énergétique est dite

“caractérisée” lorsque au moins deux critères

cliniques ou biologiques ont des valeurs

inférieures au seuil de référence.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002

17

Les compléments nutritionnels doivent être

utilisés avec discernement, à titre préventif,

car ces produits sont coûteux et risquent de se

substituer au repas normal. Il est possible

d’enrichir de nombreux plats à chacun des

quatre repas, avec de la poudre de lait appor-

tant un complément calcique et protidique,

sans dénaturer le goût et pour un faible coût.

Il n’existe aucun argument scientifique à ce

jour pour succomber à la tentation américaine

de supplémentation vitaminique systéma-

tique. En dehors de la supplémentation en

vitamine D et du calcium pour tous les

patients confinés ou à faible mobilité, on ne

dispose pas de données permettant de

proposer l’utilisation de cocktail vitaminique

incluant les vitamines anti-oxydantes A, C, E,

voire du sélénium et des vitamines hydro-

solubles thermolabiles du groupe B.

Il faut également améliorer l’environnement

du repas. À domicile, il est préférable de

faire appel à la famille ou à une aide

ménagère pour faire les courses et préparer,

ou aider à préparer, le repas que d’utiliser les

services de repas à domicile, souvent ressen-

tis par la personne âgée comme une dépos-

session de sa fonction de préparation du

repas. En institution, la mission de

l’ensemble du personnel soignant est d’amé-

liorer la prestation proposée pour le repas.

On peut ainsi proposer d’aménager les salles

à manger en plusieurs lieux, avec une

décoration différente et des couleurs harmo-

nieuses, des tables permettant la circulation

des fauteuils roulants, des nappes agréables

à l’œil et des couverts ergonomiques. Les

temps de repas seront adaptés selon les

habitudes passées de la personne, le repas

doit durer au moins 1 heure. Les menus

seront proposés aussi près que possible du

repas : ils seront écrits et présentés dans la

matinée pour préparer à l’idée du repas à

venir. La présentation de mets goûteux et

odorants sera précédée d’un apéritif et

accompagnée par un verre de bon vin.

Quatre repas par jour sont préférables à 3 :

une collation à dix heures et un goûter léger,

pour ne pas nuire au dîner, sont souhaitables.

L’heure du dîner doit être retardée à vingt

heures pour que la période nocturne à jeun

n’excède jamais douze heures.

À titre curatif, si l’apport oral spontané se

révèle insuffisant pour compenser la carence

nutritionnelle, on peut s’aider de complé-

ments du commerce qui permettent d’appor-

ter de 200 à 400 kcal/j. Il faut préférer des

compléments hyper-protéinés, en sachant que

le goût sur la langue (palatabilité) de ces

protéines se traduit souvent par une mauvaise

observance du produit au long cours. La

diversification de la nature de ces complé-

ments (laitages, desserts gélifiés, soupes)

permet une meilleure adhésion à ce qui doit

être présenté à la personne comme un

véritable médicament. Enfin, ces supplé-

ments ont un défaut majeur, celui de coûter

cher et ne faire l’objet d’aucun remboursement

par l’assurance maladie en dehors de cadres

réglementaires (TIPS), excluant à ce jour la

personne âgée. Le seul traitement médica-

menteux ayant obtenu une AMM dans l’indi-

cation de la dénutrition de la personne âgée

est l’alpha-cétoglutarate d’ornicéthine

précurseur de la glutamine, dont l’intérêt

(modeste) a été démontré, en particulier, dans

les situations d’hypercatabolisme.

Si le traitement des facteurs déclenchants,

l’aménagement des repas et la prescription

éventuelle de compléments se révèlent insuf-

fisants pour restaurer un bon état nutrition-

nel, il appartiendra au médecin de faire

admettre son patient en milieu hospitalier,

dans une unité spécialisée dans l’assistance

nutritionnelle pour la personne âgée.

Lorsque le tube digestif est fonctionnel, il est

possible d’assurer une assistance nutrition-

nelle par sonde naso-gastrique pour une

nutrition prévisible d’une durée de moins

d’un mois ou par gastrotomie perendosco-

pique pour des durées supérieures. Ces

gestes techniques sont simples et habituelle-

ment bien tolérés, sous réserve et dans la

mesure du possible, de passer un contrat

sur les objectifs espérés avec la personne. Il

est ainsi possible d’apporter, avec une assez

grande sécurité, de 1 800 à 3 000 kcal/j en

apport croissant selon l’urgence et le type de

malnutrition. Toutes les diètes vendues dans

le commerce sont de qualité identique et

peuvent être passées par déclivité ou à l’aide

d’une nutripompe d’utilisation simple. La

durée de la nutrition artificielle dépend de

l’intensité de la malnutrition, mais elle n’est

habituellement pas inférieure à un mois. Au

cours de la nutrition entérale, il est impératif

de tester régulièrement la bouche et de

reprendre dès que possible l’alimentation

orale.

L’objectif nutritionnel curatif doit toujours

être analysé avec beaucoup de soin, sous

l’angle de l’éthique. En effet, si le patient ou

son entourage se refuse à cette assistance

nutritionnelle, ou s’il existe une pathologie

démentielle évoluée, le risque est de traiter

par excès, sans bénéfice immédiat ni retardé

pour la personne âgée.

La MPE est donc bien une réalité médicale

dans nos sociétés industrialisées que l’on

pensait à l’abri de ces carences. À titre indivi-

duel, la prévention est certainement le moyen

le plus sûr de réduire les conséquences des

maladies liées à une immunodéficience ou à

Dossier

Tableau I. Signes d’alerte d’une possible dénutri-

tion.

- Revenus modestes ou mal employés

- Perte d’autonomie

- Solitude, état dépressif

- Difficultés d’approvisionnement

- Problèmes bucco-dentaires

- Régimes

- Trouble de la déglutition

- Moins de trois repas/jour

- Plus de cinq médicaments/jour

- Perte de poids

- Maladie sévère

- Constipation

- Albumine inférieure à 35 g/L

6

6

1

/

6

100%