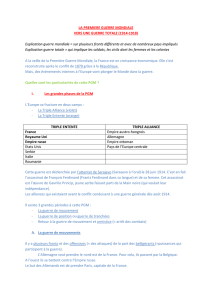

211 L`EMPIRE OTTOMAN A LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE

211

L’EMPIRE OTTOMAN A LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE :

UNE MOYENNE PUISSANCE ?

JACQUES THOBIE

INTRODUCTION

Dans l’expression moyenne puissance, le mot puissance est sans doute le plus

important. Le terme de puissance implique une capacité à agir de façon auto-

nome, à puiser en soi-même, c’est-à-dire pour un Etat à travers la mise en

oeuvre de ses atouts et richesses propres, l’énergie nécessaire pour peser d’un

poids particulier dans les affaires extérieures, locales, régionales, voire mon-

diales. Etre une puissance, c’est trouver les moyens de se faire respecter et

d’imprimer à l’environnement une marque, une évolution qui ne seraient pas

exactement ce qu’ils sont si cette puissance n’existait pas. Si l’on admet cette

approche, on conviendra qu’on peut parfaitement être un Etat sans être une

puissance, et qu’en distinguant grandes, moyennes et petites puissance, on

n’épuise pas la question1.

L’établissement d’une hiérarchie de puissances se heurte à de grandes

difficultés. Car il est trop clair que si certaines données peuvent être quantifiées,

d’autres échappent à la quantification et sans doute même irrémédiablement, et

que précisément cette appréciation de la puissance, pour l’historien, s’exerce

dans un cadre et à travers un faisceau de rapports de force extrêmement com-

plexes. Si la moyenne puissance existe avant 1914, où se situe-t-elle ? Si l’on

adopte le critère de la production industrielle, il y a, en 1914, trois grandes puis-

sances, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ; deux puissances

moyennes, la France et la Russie, et cinq petites puissances, le Japon, l’Italie, le

Canada, la Belgique et la Suède2. Si l’on essaie, bien qu’on ne dispose ici d’aucun

instrument de mesure adéquat, d’intégrer les facteurs politiques et stratégiques,

et si l’on veut bien admettre que l’Europe dirige encore les affaires du monde, il

existe quatre grandes puissances, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et

la Russie ; deux puissances moyennes, l’Autriche-Hongrie et l’Italie auxquelles

1 Ce papier est la version, légèrement remaniée, d’un article publié dans La puissance moyenne au

XXème siècle, J.C. ALLAIN éd., Institut d’Histoire des Conflits contemporains, Paris, 1988,

p. 19-37.

2 Ambrosi-Tacel-Baleste, Les grandes puissances du monde contemporain, Delagrave, Paris, 1973,

tome 1, p. 252.

Jacques Thobie

212

on peut ajouter les Etats-Unis et le Japon ; et deux petites puissances, la Bel-

gique et les Pays-Bas. dans ce jeu inoffensif qui consiste à établir rétrospective-

ment une classement des puissances étatiques les unes par rapport aux autres, à

la veille du premier conflit mondial, je vois mal une place pour l’Empire otto-

man sous la modalité de la puissance comparative.

Il y a bien un autre angle d’attaque possible. Si nous prenons l’histoire

d’un Etat particulier, conçue dans la cadre de son évolution propre, peut-être

arrivera-t-on à une estimation plus adéquate. Ainsi, une Etat qui fut autrefois

un Empire-monde, redoutable et redouté sur trois continents, et qui subit les

vicissitudes du déclin, doit bien se trouver, dans son évolution régressive, à un

moment donné, en situation de moyenne puissance, avant éventuellement de

passer au statut de petite puissance, voire de sombrer complètement. En prin-

cipe oui. La Suède, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie font, avec l’Empire ottoman,

partie de cette cohorte, incessamment renouvelée, d’Empire déclinants ou la-

minés ; mais cela ne rend pas pour autant plus aisé de désigner la période histo-

rique où, relativement aux autres Etats, ces Empires en perte de vitesses peu-

vent encore être qualifiés de puissances, moyennes ou petites. Et il se pourrait

bien que, pour l’Empire ottoman, ce stade ait été déjà dépassé quand éclate le

premier conflit mondial.

Les périodes finales du déclin des empires donnent toujours lieu à des

interprétations historiques variées et parfois contradictoires. L’Empire ottoman

finissant n’y échappe pas. La coupe peut être vue comme demi-pleine ou demi-

vide. Cette modeste réflexion voudrait contribuer à une appréciation, aussi ajus-

tée que possible, des relations internationales de l’Empire défunt autour de

1914. *

LA PUISSANCE INSTALLEE

Lors d’une Table Ronde consacrée à la notion de rapports de force3, j’ai

suggéré, après bien d’autres, de faire la distinction entre « puissance installée »

et « force déployée ». La puissance installée est du domaine du constat, encore

que celui-ci pose, notamment sous l’angle des sources, un certain nombre de

questions. Mais, grosso modo, il est possible de chiffrer l’essentiel des données de

la puissance installée : une population, l’étendue d’un territoire, la mesure des

productions et des échanges représentent des informations quantifiables, et

donc comparables. En revanche, l’utilisation concrète de cette puissance instal-

lée, sa mise en oeuvre et en action, dépendent de facteurs nombreux et variés,

3 « Qu’est-ce qu’un rapport de force dans les relations internationales ? », avec J.B.Duroselle,

Y. Durand, P. Mélandri, J.Thobie, dans Cahiers d’Histoire, n°25, 1986, p. 9-39.

L’empire ottoman a la veille de la grande guerre: une moyenne puissance ?

213

souvent inquantifiables, et impliquent des choix laissant la place à une certaine

dose d’incertitudes : les choix stratégiques, les clivages idéologiques, le degré de

cohésion sociale ou nationale, le moral, le rapport à l’environnement interna-

tional, etc, entrent en jeu dans l’appréciation de la force déployée. Ce n’est

pourtant que par la combinaison des deux éléments que l’on peut espérer ap-

procher une réponse à la question posée plus haut, en situant le poids et la

place réelle de l’Empire ottoman par rapport à ses partenaires mondiaux.

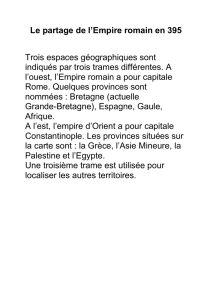

Pour ce qui est de la puissance installée de l’Empire ottoman en 1914,

nous prendrons en considération deux paramètres, celui de l’indice de puis-

sance selon la recette proposée par l’historien français René Girault4 ; celui de

l’appréciation de la diminution de la superficie contrôlée par l’Empire depuis

l’époque de son apogée.

L’indice de puissance utilisée sera naturellement considéré, ainsi que

le fait le promoteur du système lui-même, avec toutes les réserves souhaitables,

mais il permet, malgré ses imperfections, de situer les pays les uns par rapport

aux autres, en privilégiant les données qui, à l’époque considérée, jouaient u rôle

primordial dans la définition de la puissance. Cinq critères sont retenus, avec

une pondération de chacun dans l’indice global ainsi conçue : chiffre de la po-

pulation totale 25%, production de charbon 20%, production de fonte 10%,

production de blé 25%, commerce total 20%. Les statistiques utilisées

n’intègrent pas le phénomène colonial et s’entendent uniquement dans le cadre

européen. L’indice de puissance qui en ressort en 1914 fait apparaître quatre

grands : l’Allemagne 63,7, la Russie 57,6, la Grande-Bretagne 57,3, la France

46,5. Sous cet aspect, deux pays peuvent être qualifiés de moyens, l’Autriche-

Hongrie avec 27,8 et l’Italie avec 18,5. Enfin, avec 14,1 pour la Belgique, sans

doute passe-t-on à la petite puissance. L’Empire ottoman vient encore loin

derrière, avec 10,6, mais néanmoins devant l’Espagne qui ne dépasse pas 8,4. SI

l’on veut bien observer que l’Empire ottoman atteint son indice grâce à deux

seuls paramètres, sa population et sa production de blé, on ne tirera naturelle-

ment pas de conclusion péremptoire de ces quelques points de repère chiffrés.

Ceux-ci laissent entendre que, dans la hiérarchie ainsi dégagée, l’Empire otto-

man se situe plutôt à la frange des moyens et des petits.

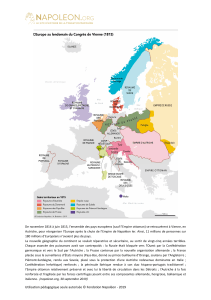

Un autre élément doit être pris en compte dans l’appréciation de la

position de l’Empire en liaison avec son déclin : la contraction de sa superficie.

A l’apogée, disons au XVIIè siècle, l’Empire ottoman contrôle environ 7 173

000 km² ; cette superficie se trouve réduite, vers 1875, à 5 550 000 km² ; en

1913-1914, l’Empire ne compte plus que 2 171 000 km², superficie qui repré-

sente 30% de celle de la belle époque, et 39% de celle du début des années

4 R. Girault, Diplomatie européenne et impérialismes 1871-1914, Masson, Paris, 1979, p. 66-67.

Jacques Thobie

214

1870. Ainsi, il a fallu deux siècles à l’Empire pour accuser une perte de 22,6%,

mais seulement 35 ans pour perdre 61% de sa surface. Cette rétraction entraîne

naturellement une perte de substance, tant en population qu’en ressources,

mais aussi représente un affaiblissement de l’autorité des dirigeants ottomans

dans las affaires régionales et mondiales.

Une diminution de superficie n’a pas que des inconvénients, si elle

s’accompagne d’une amélioration de l’avantage stratégique et d’un meilleur con-

sensus socio-ethnique. Fore est de constater que ce n’est pas le cas : l’étirement

encore considérable de l’empire d’Edirne à Bagdad et de Trabzon à Djeddah,

l’énorme développement des côtes sur au moins quatre mers, l’éminente posi-

tion de carrefours stratégiques, imposent à Istanbul des exigences de sécurité et

de défense auxquelles elle est parfaitement incapable de faire face. Quant à la

cohérence socio-ethnique, elle ne s’en trouve nullement améliorée : à des de-

grés divers, les Arabes, à travers une palette très variée de contestations et

d’actions, le Arméniens, les Kurdes, mettent en danger, de l’intérieur, les fon-

dements mêmes de l’Empire multinational et en sapent la crédibilité internatio-

nale. Mais celle-ci est beaucoup plus difficile à jauger, car elle nous mène aux

limites de la puissance installée et de l’utilisation qui peut en être faite.

*

LA FORCE DEPLOYEE

Il s’agit ici d’estimer, d’un côté, la capacité réelle que possède l’Empire

ottoman d’utiliser la puissance installée, dont il dispose théoriquement, et

d’autre part, d’apprécier la manière dont il exploite cette force déployée, dans la

mesure même où il en est maître. Cette procédure ne manque pas de poser de

nombreux problèmes. Dans tout conflit où est engagé un pays, ici l’Empire

ottoman, que les militaires interviennent directement ou indirectement,

l’efficacité liée à la manière d’utiliser la puissance installée pour en faire une

force effective (les forces armées, comme on dit), reste du domaine de la spécula-

tion tant que la sanction n’intervient pas sur le terrain même où la lutte est en-

gagée. Cela laisse à l’appareil d’Etat, aux partis, aux médias, un certain jeu pour

les illusions, le bluff, l’intox, disons la politique. Mais en ce qui concerne notre

propos, l’historien est comblé, puisqu’il dispose des scores réalisés par l’Empire

ottoman finissant dans les domaines essentiels du commerce, des finances, des

armées. Il reste que la marge d’appréciation reste encore fort large.

C’est essentiellement à partir du deuxième quart du XIXè siècle que les

autorités ottomanes ont perdu peu à peu la maîtrise de certains attributs de la

souveraineté, de certaines manettes de la décision. Le traité de commerce an-

glo-ottoman de 1838 et le rescrit impérial de Gülhane de 1839, marquent la fin

L’empire ottoman a la veille de la grande guerre: une moyenne puissance ?

215

de la résistance de l’Empire-monde ottoman à l’économie-monde capitaliste,

qui implique l’Empire progressivement à partir de 17505. L’ouverture libérale au

commerce étranger et la mise en place de réformes destinées à moderniser les

structures internes de l’Empire, l’entraînent en fait dans une dépendance qui ne

cessera, en dépit de sursauts inopérants, de s’approfondir jusqu’à sa propre

disparition.

En effet, le traité de commerce imposé par la Grande-Bretagne en août

1838, en supprimant les monopoles d’Etat encore en vigueur dans l’Empire, et

en fixant un droit unique à l’importation de 5% ad valorem, ouvre très largement

le marché ottoman à la première puissance industrielle du monde, dans des

conditions qui, selon Palmerston, dépassent toutes nos espérances6. Les clauses de ce

traité sont si avantageuses qu’au nom des Capitulations et en vertu de la clause

de la nation la plus favorisée, la France, dès 1838, puis une dizaine d’Etats eu-

ropéens signent avec Constantinople des traités analogues. Ces traités représen-

tent le prix payé par Mahmud II aux puissances européennes, notamment

l’Angleterre et la France qui, par leur soutien diplomatique, éviteront la désinté-

gration territoriale de l’Empire (conflits avec la Russie, avec Mehmet Ali), mais

correspondent aussi aux intérêts de certains groupes sociaux ottomans (grands

propriétaires terriens, haute bureaucratie, minoritaires) ; enfin cela correspond,

chez certains réformateurs ottomans pro-occidentaux, à une adhésion idéolo-

gique au libéralisme : ainsi Rechad pacha estime que la politique de libre-

échange favorisera l’industrialisation de l’Empire, pensant naïvement (au mo-

ment même où les pays européens protègent leur industrie de solides barrières

douanières) que ce qui a si bien réussi à la Grande-Bretagne se reproduira dans

l’Empire ottoman.

En réalité, la conjonction de l’ouverture libérale et de l’interprétation

abusive des Capitulations, aboutit à limiter considérablement la liberté d’action

de l’Empire. L’instauration d’une taxation unique, faible, et ad valorem, empêche

toute modulation du système, et l’Empire se trouve bientôt dans l’incapacité de

modifier son tarif douanier sans l’accord unanime des puissances7 ; cette situation est

5 Sur cette problématique, voir I. Wallenstein and R. Kasaba, « Incorporation into the

World-Economy; Change in the Strructure of the Ottoman Empire 1750-1839 », dans Economie

et Sociétés dans l’Empire ottoamn, CNRS, Paris, 1983, p.335-354.

6 Cité par Salgur Kançal, « La conquête du marché interne ottoman par le capitalisme indus-

triel concurrentiel 1838-1881, dans Economie et Sociétés..., op. cit., p. 355-409.

7 A la fin des années 1850, le gouvernement ottoman, en contrepartie d’une réduction de la

taxe à l’exportation de 12% à 1%, est autorisé à élever les droits d’importation à 8% ad valorem.

En 1900, Istanbul demande l’autorisation de faire passer ces droits de 8% à 11% : les puis-

sances s’y opposent unanimement.Il faudra attendre sept ans, pour trouver le biais du finan-

cement des réformes de Macédoine, et accepter un nombre impressionnant de facilités tech-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%