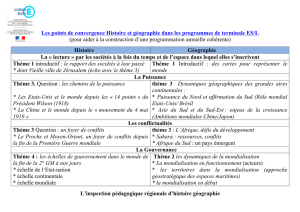

IpWeb hist - Université d`Artois

UE Libres

201

6

-

201

7

Les UE libres _ UFR Histoire Géographie

Licence Histoire

Licence Géographie

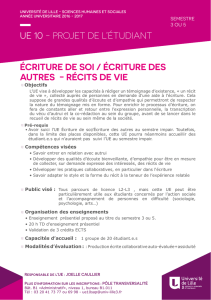

SEMESTRES IMPAIRS

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Histoire des Faits religieux

C. Leduc

O. Rota

X X X

X X X

Mondialisation (en anglais) MP. Chélini X X X

X X X

Histoire de l'Europe centrale Y. Carbonnier

X X X

X X X

Histoire ancienne / latin P. Schneider X X X

X X X

La culture antique et ses échos

dans le monde contemporain S. Lebreton

X

X

Les littoraux : espaces et sociétés

des côtes françaises

(métropole et outre-mer)

V. Morel

X X X

X X X

Géographie de l’Afrique L. Gagnol

X X X

X X X

Construction du projet

professionnel E. Sinniger

X

X

UE Libres

201

6

-

201

7

Unité d’Enseignement

Semestre impair

Histoire des Faits religieux

Descriptif

Ce cours d’initiation se propose de présenter l’émergence des monothéismes, d’en montrer les évolutions à travers

l’Histoire et, par une présentation comparative, d’en dégager les enjeux culturels et politiques.

Bibliographie

*Régine AZNIA, Le Judaïsme, P.U.F. (Que sais-je ?), 2010 (1

ère

éd. 2003).

*Yves BRULEY, Histoire du catholicisme, P.U.F. (Que sais-je ?), 2012.

*Olivier CHRISTIN, Les Réformes. Luther, Calvin et les protestants, Découvertes Gallimard, 1995.

*Roger DU PASQUIER, Découverte de l’Islam, Seuil (coll. Points-Sagesse), 1984.

*François LEBRUN (sous la dir. de), Histoire des catholiques en France, Privat (coll. Pluriel), 1980.

*Ẻmile G. LẺONARD, Histoire générale du protestantisme, P.U.F. (1961 ; réed. 1988).

*André LEMAIRE, Histoire du peuple hébreu, P.U.F. (Que sais-je ?), 2009

*Dominique SOURDEL, L’Islam, P.U.F. (Que sais-je ?), 2009.

Enseignant

Christophe Leduc – Olivier Rota

Unité d’Enseignement

Semestre impair

L’Europe dans la globalisation / Cours en ANGLAIS

Descriptif

L’objectif du cours proposé est de se familiariser avec l’évolution de l’économie européenne dans le cadre de la

globalisation.

La globalisation n’est pas apparue dans les années 1980. Sans aller à la recherche de ses origines (Antiquité,

Moyen-Âge, Renaissance), nous partirons du XIXe siècle qui marque une accélération de la globalisation. Avec

l’industrialisation, les actuels pays avancés distancent par leur croissance et leur niveau de vie, les Etats qui restent

majoritairement agricoles (cas de la Chine). Les guerres mondiales et la crise des années 1930 ralentissent le

mouvement de globalisation. La guerre froide coupe l’Europe en deux, avec une partie orientale prosoviétique. La

croissance est rapide jusqu’au milieu des années 1970, avant de se ralentir depuis. Les chocs pétroliers servent de

signal mais ne sont pas la cause essentielle de la crise, qui emporte les pays communistes et permet paradoxalement

la réunification de l’Europe à partir de 1989-90 dans le cadre du Traité de Maastricht (1992).

De nouveaux Etats, qualifiés de « pays émergents » dans les années 2000, apparaissent. Après la première vague

des quatre « Dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, Singapour) pendant la période 1960-1990, les années

1980-90 voient l’accélération économique de Chine (1984), Inde (1991), Brésil, Afrique du Sud etc. Les principaux pays

émergents regrouperaient actuellement 40% de la population planétaire et assureraient 20% du PIB. Face à cette

croissance, le ralentissement économique européen nourrit l’euroscepticisme et diverses formes de repli pessimiste

(national, régional ou corporatiste).

La croissance des émergents ralentit-elle celle des pays avancés (comme veulent le croire les opinions publiques)

ou constitue-t-elle au contraire une opportunité saisie par certains pays avancés plus performants à l’exportation

(Allemagne, USA, Australie, Canada) ?

Bibliographie

Indications bibliographiques (textes en français)

. Adda, J, La mondialisation.

De la genèse à la crise

, Paris, La Découverte, 2012, 290 p

. Bairoch, P, Victoires et déboires, Paris, Folio, 2003, 3 vol. (depuis le 16

e

s). Chapitres spécifiques.

. Berger, Suzanne, Made in monde. Les nouvelles frontières de l’économie mondiale, Paris, Seuil, 2006, 357 p.

. Bitsch, Marie-Thérèse Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, Ed. Complexe. 2003, 356

p.

. Blancheton Bernard, « Mondialisation - histoire de la mondialisation », Encyclopædia Universalis (en ligne)

. Cohen, Daniel, La mondialisation et ses ennemis, Paris, Grasset, 2004, 264 p.

.

Crouzet, François, Histoire de l’économie européenne, 1000- 2000, Paris, Albin Michel / University Press of Virginia,

2000, 437 p

Enseignant Michel Pierre Chélini

!

Unité d’Enseignement

Semestre impair

Histoire de l’Europe centrale

Descriptif

L’objectif de cette UE est de brosser les grands traits de l’histoire de l’Europe Centrale de 1648 à 1948. Ces trois

siècles, entre la paix de Westphalie et le « coup de Prague », sont marqués par des transformations importantes à la

fois dans les institutions politiques, dans les tracés des frontières, dans la répartition démographique ou dans les

aspects culturels et religieux.

L’étude portera principalement sur la Pologne, la Bohême et la Hongrie, ce qui amènera à évoquer également la

Slovaquie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Ukraine, la Roumanie ou les Balkans, du fait des liens territoriaux et politiques qui

ont existé avec les trois Etats principaux.

Bibliographie

Natalia Aleksiun, Daniel Beauvois, Marie-Elizabeth Ducreux, Jerzy Kłoczowki, Henryk Samsonowicz, Piotr Wandycz,

Histoire de l’Europe du Centre-Est, Paris, PUF, 2004 (coll. Nouvelle Clio).

Norman Davies, Histoire de la Pologne, Paris, Fayard, 1986.

Jörg K. Hoensch, Histoire de la Bohême, Paris, Payot, 1995.

Miklós Molnár, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, 2004.

Paul Robert Magocsi, Historical atlas of Central Europe, Seattle, University of Washington Press, 2002 (ouvrage

malheureusement absent de la BU, mais dont les cartes serviront de points d’appui au cours).

Enseignant

Youri Carbonnier

Unité d’Enseignement

Semestre impair

Histoire ancienne / Enseignement du latin

Descriptif

Cet enseignement du latin est principalement destiné aux étudiants en histoire. Adaptés aux niveaux des étudiants

(débutant, intermédiaire ou confirmé), les cours visent à donner les bases de morphologie et de syntaxe latines. Au

terme du programme, les étudiants les plus avancés peuvent aborder des auteurs majeurs de l’histoire antique :

César, Cicéron, Tite-Live … Ils ont également les bases nécessaires du latin médiéval.

Bibliographie

Documents fournis en cours

Enseignant

P. Schneider

Unité d’Enseignement

Semestre impair

La culture antique et ses échos dans le monde contemporain

Descriptif

Cet enseignement vise à faire connaître quelques aspects de la culture antique à travers des thèmes qui ont pu

traverser l’histoire et nourrir notre culture contemporaine. Il s’agira par exemple de s’intéresser à des textes

fondateurs comme l’épopée de Gilgamesh, le mythe des races d’Hésiode, les origines légendaires de l’histoire de

Rome ou certains passages de la Bible. En amont, il sera aussi question de comprendre les origines de l’héritage

transmis par ces textes. Ainsi, certaines parties de l’Ancien Testament s’expliquent dans le contexte sumérien du 3

ème

millénaire.

Bibliographie

Des ouvrages seront conseillés lors de la progression du cours, mais deux livres peuvent d’ores et déjà donner le ton

de cette UE libre :

-W. Burkert, La tradition orientale dans la culture grecque, Paris, trad. 2001.

-S. N. Kramer, L’histoire commence à Sumer, Paris, réed. 2009.

Enseignant

Stéphane Lebreton

"

Unité d’Enseignement

Semestre impair

Les littoraux : espaces et sociétés des côtes françaises

(métropole et outre-mer)

Descriptif

Point de focalisation de l’imaginaire collectif, le littoral, et par extension ses habitants et les activités qui s’y

développent, en raison de sa localisation singulière entre terre et mer, fait l’objet d’une diversité de regards. Ils

constituent autant de constructions culturelles fluctuantes et qui évoluent dans l’espace et le temps.

Au XXI

e

siècle,

les littoraux constituent l'un des espaces géographiques les plus peuplés.

Ce cours se propose d’analyser la

construction des littoraux dans l’espace et le temps afin de rendre compte des processus de construction naturels et

anthropiques et ainsi comprendre la diversité des littoraux français et les enjeux qui les caractérisent.

Bibliographie

Des ouvrages seront conseillés lors de la progression du cours, mais deux livres peuvent d’ores et déjà donner le ton

de cette UE libre :

-Miossec A., 2004 (3

ème

édit.), Les littoraux entre nature et aménagement. Paris, Armand Colin, Coll. Campus, 192 p.

-Paskoff R., 2010 (3

ème

édit.), Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution. Paris, Armand Colin, 264 p.

Enseignant

Valérie Morel

Unité d’Enseignement

Semestre impair

Géographie de l’Afrique

Descriptif

Ce cours traite des dynamiques et des transformations d’un continent que l’on a trop tendance à figer et à

homogénéiser. Une approche géohistorique montre que l’Afrique ne forme pas un continent isolé, hors de l’histoire,

aux caractéristiques communes nettement identifiables. Une approche par l’histoire et l’épistémologie de la

géographie, montre que le continent a été « inventé » par un regard extérieur qui a construit une identité africaine,

légitimé notamment par « l’africanisme ». Après avoir abordé l’évolution du traitement de l’Afrique en géographie,

nous prendrons des études de cas de dynamiques territoriales actuelles, notamment au Maroc et au Niger, sur des

thèmes variés : agro-pastoralisme, croissance urbaine, tourisme, ressources extractives, conflits, trafics et

contrebande, etc.

Bibliographie

Enseignant

Laurent Gagnol

Unité d’Enseignement

Semestre impair :

Construction du Projet Professionnel

Descriptif

L’unité de Construction du Projet Professionnel a pour objectif d’apporter une méthodologie et des outils afin de

préparer les étudiants à leur insertion professionnelle. En fonction du choix de filière, des attentes personnelles et

de la motivation de chacun, il s’agit de définir un projet principal et un projet second puis de construire son parcours

de réussite : découvrir les secteurs d’activité, les métiers liés à la formation suivie et comprendre les attentes du

monde professionnel ; choisir les mentions et les parcours les mieux adaptés en fonction de ses choix et préparer ses

recherches de stage efficacement… L’étudiant consigne ses recherches dans un dossier et acquiert une méthodologie

qui lui permettra d’adapter et de faire évoluer son projet tout au long de son parcours de formation.

L’unité est assurée par des intervenants extérieurs conseillers en ressources humaines et des personnels du Service

d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SAOIP) de l’université.

Bibliographie

Les étudiants apprendront à se servir des ressources documentaires papier et numériques spécialisées pour

construire leur recherche.

Les étudiants utiliseront le Portefeuille d’Expériences et de Compétences (www.pec-univ.fr) pour consigner tout ou

partie de leur travail afin de valoriser leur formation et leur profil tout au long de leur parcours.

Enseignants

Intervenants extérieurs et personnel SAOIP

1

/

5

100%