Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la

INT J TUBERC LUNG DIS 14(2):171–180

© 2010 The Union

[Traduction de l’article : « Confusion, caring and tuberculosis diagnostic delay in Cape Town, South Africa » Int J Tuberc

Lung Dis 2010; 14(2): 171–180]

Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic

de la tuberculose à Cape Town, Afrique du Sud

J. Skordis-Worrall,*† K. Hanson,† A. Mills†

*

Centre for International Health and Development, University College London Institute for Child Health, London,

†

London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, Royaume-Uni

Auteur pour correspondance : J Skordis-Worrall, Centre for International Health and Development, UCL Institute for

Child Health, 30 Guilford Street, London WC1N 1EH, Royaume-Uni. Tel : (+44) 207 242 9789. Fax : (+44) 207 404

2062. e-mail : [email protected]

OBJECTIF : Explorer les façons dont les comportements du pourvoyeur de soins et du patient interagissent pour ac-

centuer le retard au diagnostic à Cape Town, Afrique du Sud.

SCHÉMA : On a mené huit discussions focalisées de groupe dans quatre collectivités urbaines où la prévalence de la

tuberculose (TB) était élevée, y compris deux collectivités à co-prévalence élevée d’infection pour le virus de l’immu-

nodé cience humaine. On a strati é les groupes en fonction du sexe, de l’ethnie et du statut TB. On a fait apparaitre

les observations de manière inductive à partir de la base de données en utilisant la combinaison d’une théorie fondée

et d’une analyse thématique.

RÉSULTATS : Les causes du retard au diagnostic sont des retards dans le recours aux soins, le fait que le pourvoyeur

ne réussit pas à diagnostiquer la TB lors du premier contact, le recours au secteur privé qui ne traite pas la TB ainsi

que de multiples recours aux soins au sein des secteurs ou entre secteurs.

CONCLUSIONS : L’interaction entre le comportement du patient et les dispositions institutionnelles accentue maté-

riellement le retard au diagnostic de la TB. Il faut comprendre le recours aux soins dans des contextes pluralistes

comme un processus complexe qui implique une série de pourvoyeurs d’un secteur à l’autre. Les retards au diagnostic

seront raccourcis et tant l’ef cacité que l’ef cience du programme actuel de TB seront améliorées par des stratégies

visant à faciliter le mouvement des patients tant à l’intérieur des secteurs qu’entre eux, et à améliorer les perceptions

tant de la qualité des services que de leur degré de respect de la vie privée.

MOTS-CLÉS : retard au diagnostic ; recours aux soins ; tuberculose ; Afrique du Sud ; VIH

LA TUBERCULOSE (TB) tue approximativement 2

millions de personnes par an et 98% des décès par

TB surviennent dans les pays en développement.1

L’Afrique du Sud connaît un des taux mondiaux de

prévalence de la TB les plus élevés,2 et la Province de

Western Cape un des taux nationaux les plus élevés.3,4

Bien que le taux de guérison au Cap soit relativement

élevé,3 il reste néanmoins en deça des cibles natio-

nales et internationales.5

Comme ailleurs, le virus de l’immunodé cience

humaine (VIH) contribue à un faible succès de la

lutte antituberculeuse, car on s’attend à Cape Town à

ce que la prévalence du VIH atteigne un plateau de

25% à 30%. 6,7 Toutefois, certaines études suggèrent

que le VIH n’est pas le seul facteur qui mine la lutte

antituberculeuse et que des initiatives pour améliorer

le diagnostic précoce et l’adhésion au traitement peu-

vent avoir un impact positif sur les résultats.4,7–10 Bien

que la plupart des études sur le retard au diagnostic

(c’est-à-dire la durée qui sépare le début des symp-

tômes et le diagnostic, ou celle qui sépare la première

consultation et le diagnostic11) ont adopté une appro-

che quantitative du problème,8,10,12,13 certaines ont

commencé à explorer la façon dont les patients inte-

ragissent avec les systèmes de santé, en vue d’amélio-

rer l’adhésion et l’identi cation précoce des cas.14–18

Cette étude examine les liens entre le comporte-

ment du patient et le retard au diagnostic à Cape

Town, Afrique du Sud, en explorant comment les

comportements du pourvoyeur de soins et du patient

interagissent pour accentuer le retard aux niveaux in-

dividuel et institutionnel. L’étude débute par une re-

vue de la littérature sur le recours aux soins de ma-

nière générale et en particulier dans la TB, avant de

décrire les méthodes et les observations. L’article se

termine par une discussion des observations et par

des recommandations de politique.

CONTEXTE ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans la ville de Cape Town, la plupart des traitements

de la TB consistent en des soins ambulatoires assurés

RÉSUMÉ

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

par les polycliniques primaires du secteur public. Ces

polycliniques adhérent à la stratégie DOTS, les fourni-

tures de médicaments sont signalées comme régulières

et les polycliniques ont accès à un réseau de soutien se-

condaire étendu qui comporte un grand laboratoire

TB et, à proximité, des hôpitaux tertiaires.7 Toute-

fois, le système médical d’Afrique du Sud est extrê-

mement pluraliste et les options de traitement vont

de la médecine occidentale assurée dans les secteurs

privés ou publics aux médecines traditionnelles et

aux guérisseurs spirituels. Depuis 1994, le système de

santé a également subi une restructuration complexe

visant à la décentralisation de la fourniture de soins

et à l’élimination des inégalités systémiques.19 Gibson

décrit la manière dont ce processus de transformation

n’a fréquemment pas réussi à coïncider avec la réalité

de l’utilisation des services.20 La confusion au sujet de

la nouvelle structure et du point d’entrée correct pour

le traitement ainsi qu’une désillusion croissante en ce

qui concerne la qualité des soins publics primaires

ont été les thèmes principaux émergeant des investi-

gations de Gibson. Ceci peut expliquer l’utilisation

de services privés par environ 30% des personnes dé-

pourvues d’assurance médicale en Afrique du Sud.21

Le recours aux guérisseurs traditionnels ou spirituels

est également répandu, quoiqu’ Abrahams et coll.

aient conclu qu’ils sont habituellement complémen-

taires à l’égard des services biomédicaux et que l’auto-

médication joue un rôle similaire.22

Les descriptions du système médical et les construc-

tions culturelles de la maladie s’avèrent, selon la litté-

rature empirique qualitative, avoir un impact matériel

sur le recours aux soins.14,23 Il existe une abondance

croissante de littérature qualitative qui investigue la

qualité interpersonnelle et la con ance entre patient

et pourvoyeur de soins. Cette littérature suggère que

la qualité interpersonnelle est un concept à facettes

multiples incorporant des notions de con ance et des

perceptions de con dentialité, empathie, gentillesse et

respect. Gibson décrit les soins ef cients comme une

activité relationnelle exigeant de la con ance et de la

« compréhension mutuelle » entre le patient et le pour-

voyeur de soins.24 Gilson et coll. expliquent comment

la con ance entre patient et pourvoyeur trouve ses

racines à la fois dans la con ance interpersonnelle et

la con ance dans l’institution.25 Ils concluent qu’un

traitement respectueux est la demande centrale des

utilisateurs des soins primaires. De la même manière,

Thiede décrit la façon dont les relations patient/pour-

voyeur de soins sont basées sur l’échange d’informa-

tions et observe que les sociétés à culture diverse telles

que celles d’Afrique du Sud constituent des environne-

ments à faible niveau de con ance.26 De plus, deux

études provenant de Tanzanie insistent sur quelques

uns des mécanismes par lesquels la relation patient/

pourvoyeur de soins peut avoir un impact matériel

sur le recours aux traitements. Tibandebage et Mack-

intosh ont démontré de quelle manière la rupture des

relations entre patient et pourvoyeur de soins affecte

l’accessibilité et insistent sur les types systémiques

d’exclusion et d’abus,27 alors que Gilson et coll. ont

illustré la façon dont la satisfaction du patient in-

uence l’adhésion et l’ef cience des soins.28

Les thèmes de la con ance et de la qualité inter-

personnelle décrivent la recherche de soins comme un

phénomène social nécessitant interaction et communi-

cation. La littérature qualitative décrit d’autres struc-

tures comme le soutien social, les réseaux sociaux,

l’évaluation sociale, le capital social, la cohésion so-

ciale, l’inclusion et l’exclusion sociales et (au sein du

domaine de la santé) les groupes de prise en charge

du traitement et la rationalité sociale pour intégrer le

comportement d’individus dans l’environnement so-

cial plus large et pour comprendre l’impact réciproque

de l’individu et la société, l’un sur l’autre.14,29 Dans

l’étude de la TB, ces interactions affectent matérielle-

ment le diagnostic et l’adhésion thérapeutique. Les

facteurs sociaux courants permettant une recherche

effective des soins incluent un soutien nancier, ma-

tériel et émotionnel aux niveaux du patient, de la

f amille, de la collectivité et des systèmes de santé,

avec dans beaucoup de contextes des différences si-

gni catives en fonction du sexe en matière des sou-

tiens accordés.30,31

Toutefois, les relations sociales peuvent avoir des

dimensions négatives dans le contexte de la TB. La

crainte de la stigmatisation peut entraîner des retards

dans la recherche de soins, réduire l’adhésion théra-

peutique et affecter défavorablement les résultats.14,32

Macq et coll. font la différence entre stigmatisation

dans les faits et celle perçue/internalisée et concluent

que des croyances culturelles au sujet de la transmis-

sion sont le déterminant essentiel de la stigmatisa-

tion.33 Ils notent également que la stigmatisation de

la TB va fréquemment de pair avec d’autres caracté-

ristiques « stigmatisées », telles que le sexe ou la pau-

vreté. Il est important de noter qu’une étude prove-

nant de Thaïlande a signalé que la sigmatisation du

syndrome d’immunodé cience acquise (SIDA) pour-

rait accroître le risque de transmission de la TB en

raison des retards qu’elle entraîne dans la recherche

du traitement de la TB et/ou dans la non-adhésion au

traitement.34

Les préoccupations du patient concernant la possi-

bilité de stigmatisation ont entraîné dans beaucoup

de contextes un plus grand souhait de con dentia-

lité.14 Ceci a un impact sur le comportement dans les

contextes pluralistes. Une étude au Viet Nam a ob-

servé que les patients préfèrent un traitement privé

(non-DOTS) plutôt que de recourir au DOTS gratuit

dans le système public en raison de la plus grande

con dentialité qu’assurent les pourvoyeurs privés.35

La recherche en Thaïlande nous avertit: « . . . Une

prise de conscience croissante et une stigmatisation

du SIDA ainsi qu’une connaissance inadéquate de la

TB peuvent entraîner des retards dans la recherche

Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la TB 3

des soins pour la TB et une non-adhésion thérapeu-

tique ».17 De plus, Long et coll. ont identi é au Viet

Nam les différences en matière de sexe en ce qui

concerne le besoin de con dentialité ; dans ce pays,

les hommes sont plus préoccupés au sujet des facteurs

économiques et les femmes au sujet des conséquences

sociales de la maladie tuberculeuse.36 Une étude en

Inde du Sud a identi é la perception persistante de la

stigmatisation de la TB même après traitement,37 alors

qu’en Afrique du Sud, Munro et coll. décrivent les

« barrières structurelles » à l’adhésion au traitement

de la TB et font appel à la fois à une accentuation des

interventions centrées sur le patient et à un accroisse-

ment de la recherche concernant l’adhésion dans une

perspective non-biomédicale.38

Dans de nombreux contextes, la recherche de soins

de la TB est retardée et caractérisée par un nombre

élevé de contacts avec les pourvoyeurs avant d’arriver

au diagnostic. Par exemple, Salaniponi et coll. ont

trouvé que dans les hôpitaux gouvernementaux du

Malawi, 79% des patients TB nécessitent des contacts

multiples avec le pourvoyeur avant le diagnostic.13

Needham et coll. concluent de la même manière que

le retard au diagnostic en Zambie est en association

avec le fait que plus de six rencontres à la recherche de

soins sont nécessaires avant le diagnostic.12 Certaines

études, notamment celles de Meintjes et coll.10 et

Pronyk et coll.39 en Afrique du Sud et celles de Need-

ham et coll.12 en Zambie attribuent ce retard aux dé -

ciences du pourvoyeur. Needham et coll. concluent

également que la centralisation des services publics et

l’absence d’intégration entre les pourvoyeurs de soins

publics et privés prolongent les retards.12 Une autre

étude en Afrique du Sud rurale a souligné la nécessité

d’une collaboration entre les travailleurs de santé tra-

ditionnels et occidentaux dans le traitement de la TB

a n de minimiser les retards.16 Aljunid insiste égale-

ment sur le fait que, alors que le secteur privé fournit

une proportion signi cative des soins de santé en Asie,

les informations publiées sont peu nombreuses au su-

jet des interactions entre les pourvoyeurs de soins pu-

blics et privés.40 Par ailleurs, il n’y a que peu d’infor-

mations publiées sur la façon dont les comportements

du patient et du pourvoyeur interagissent pour ac-

centuer le retard au diagnostic. C’est cette dé cience

de la littérature que cet article vise à combler. Cette

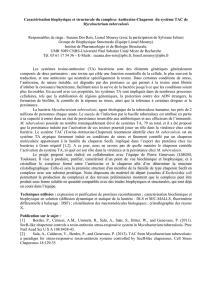

contribution est illustrée par le réseau conceptuel

présenté dans la Figure. Le réseau a été adapté à partir

des travaux de Gilson et coll.25 et a été étendu pour

illustrer la manière dont la littérature sur la con ance

et la recherche de soins sous forme d’interaction

h umaine sont en relation avec les perceptions du pa-

tient et les comportements de recherche de soins. Les

encarts gris à droite de la ligne « A » constituent

Figure Un réseau conceptuel de la manière dont les caractéristiques du patient et du pourvoyeur de soins interagissent pour

a ccentuer le retard. Adapté de Gilson et al.25

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

l’extension du réseau de Gilson ; les observations de

cet article renforcent leur contenu.

Dès lors, en bref, l’étude se situe au sein d’un

contexte urbain pluraliste où les patients peuvent avoir

de fréquents contacts avec les pourvoyeurs avant

d’arriver à un diagnostic de TB. Elle vise à étendre la

littérature existante sur la recherche de soins et le

diagnostic de la TB grâce à l’exploration de la façon

dont les comportements du pourvoyeur et du patient

interagissent pour accentuer le retard au diagnostic à

la fois au niveau du contact individuel et au niveau

des dispositions institutionnelles.

RECUEIL ET ANALYSE DES DONNÉES

On a mené, pendant l’année 2004, huit discussions

focalisées de groupe dans des collectivités où la fré-

quence de la TB était élevée. Les répondeurs atteints

de TB ont été recrutés au moyen d’un questionnaire

standardisé de recrutement et les répondeurs poten-

tiels ont été identi és par les in rmières dans les poly-

cliniques TB et par les contacts personnels des recru-

teurs au sein des collectivités, suivis d’ailleurs d’un

effet de boule de neige pour l’identi cation des pa-

tients aux différents stades du traitement de la TB,

c’est à dire traitement achevé, en cours ou échec.* Le

statut TB est établi à partir des déclarations des parti-

cipants qui sont classi és comme atteints par la TB

s’ils signalent qu’à un moment quelconque le dia-

gnostic de TB a été porté chez eux. Les participants

non atteints de la TB sont recrutés par les contacts

personnels des recruteurs au sein des mêmes collecti-

vités et par l’effet de boule de neige. Les patients dé -

nis comme non atteints par la TB ont déclaré que le

diagnostic de TB n’avait jamais été porté chez eux.

Chaque groupe a compris de 6 à 8 participants âgés

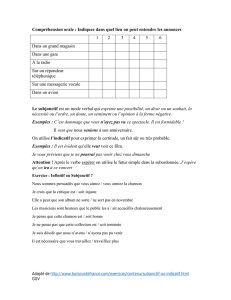

de 20 à 39 ans. Le Tableau montre la strati cation du

groupe en fonction du sexe, de l’ethnie† et du statut

de TB. Les discussions dans les groupes ont été me-

nées dans la langue maternelle des répondeurs et ont

respecté un guide détaillé de discussion. Les discus-

sions ont été enregistrées sur bande magnétique, tra-

duites et simultanément transcrites en anglais. Toutes

les discussions de groupe ont été observées par un

traducteur derrière un miroir sans tain. Les partici-

pants étaient au courant du fait que le groupe faisait

l’objet d’un enregistrement et d’une observation et

ont eu la possibilité de se retirer à n’importe quel

moment.

L’approbation éthique pour mener cette étude a

été obtenue au niveau de la London School of Hy-

giene & Tropical Medicine et du City of Cape Town’s

Health Directorate.

Les discussions visaient à extraire le langage utilisé

pour décrire les services de santé et les maladies cou-

rantes et la base sur laquelle ces services et ces mala-

dies étaient différenciés. On a testé les participants au

sujet des in uences agissant sur le comportement de

recherche de soins, y compris les barrières effectives

ou potentielles d’accessibilité aux soins. Comme la

recherche du traitement de la TB peut constituer un

sujet sensible, les discussions ont comporté également

un jeu de rôle où l’on demandait aux participants de

décrire un membre typique de leur collectivité. On a

ensuite dit au groupe que la personne décrite était at-

teint de TB et on leur a demandé pourquoi on pou-

vait suspecter ce diagnostic et ce que cette personne

ferait à ce propos en termes à la fois de recherche de

soins et de crainte de communication.

Les observations ont été mises en lumière de ma-

nière inductive à partir de l’ensemble des données en

utilisant à la fois une théorie bien fondée (menée en

utilisant ATLAS.ti version 4.0, Scienti c Software

Development, Berlin, Allemagne) et une analyse thé-

matique manuelle. Les observations provenant des

deux processus ont fait l’objet d’une triangulation

pour permettre de tirer les conclusions nales. Seules

* Les recruteurs sont des travailleurs de terrain, professionnels in-

dépendants employés par une agence locale.

† Les termes « ethnie » et « groupe de population » ont été utilisés

de façon interchangeable. On a demandé aux participants de se

classer eux-mêmes et on leur a laissé la possibilité de refuser ou

d’utiliser n’importe quelle autre description. Les termes « Noir/Afri-

cain », « métis », « blanc » et « Indien ou Asiatique » sont utilisés.

Tableau Une vue d’ensemble de la structure des groupes de discussion

Sexe Ethnicité (langage) Sous-district de Cape Town Atteints

de TB

Groupe 1 Féminin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Non

Groupe 2 Féminin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Non

Groupe 3 Masculin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Non

Groupe 4 Masculin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Non

Groupe 5 Féminin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Oui

Groupe 6 Féminin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Oui

Groupe 7 Masculin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Oui

Groupe 8 Masculin Noir/Africain (Xhosa) Khayelisha/Nyanga Oui

TB = tuberculose.

Ils n’ont pas comme intention de conférer des stéréotypes raciaux ou

autres ou de déroger de n’importe quelle manière. Comme la ter-

minologie peut ne pas être agréable à certains lecteurs, on se réfère

aux participants en fonction de leur langage dominant, c’est-à-dire

un répondeur « Noir/Africain » sera désigné dorénavant comme un

« Xhosa » et un répondeur « métis » comme « Afrikaan ».

Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la TB 5

les observations signi catives pour la compréhension

des retards au diagnostic de TB sont reprises ici.

RÉSULTATS

Connaissance et perception des pourvoyeurs de soins

Les participants étaient conscients de l’existence d’une

variété de pourvoyeurs. La discussion suivante utilise

le langage des participants, c’est-à-dire que « docteur »

se rapporte à un médecin privé (sauf spéci é autre-

ment) et que les polycliniques ou les hôpitaux de

jour* sont des services publics (sauf spéci é autre-

ment). Les hôpitaux tertiaires sont cités par leur nom

lorsque c’est possible a n de permettre la différentia-

tion entre les divers services.

En dépit du fait que la plupart des pourvoyeurs

étaient connus, il persiste une confusion concernant

les types de service fournis par chacun d’entre eux et

concernant la manière de se comporter à l’entrée dans

un service public. Par exemple, un certain nombre de

patients ont consulté des médecins privés lorsqu’ils

suspectaient être atteints de TB sans réaliser que les

pourvoyeurs privés ne sont pas autorisés à traiter la

TB. D’autres participants se sont plaints du fait que

lorsqu’ils se rendaient dans les services publics avec

des enfants malades, ils étaient renvoyés parce que la

polyclinique pour bébés était fermée à ce moment.

D’autres se sont plaints des les d’attente durant des

heures dans les polycliniques publiques, aboutissant

uniquement à la découverte qu’ils n’avaient pas pré-

senté leur carte de santé à l’arrivée et que pour cette

raison, ils ne seraient pas vus ce jour là par une in r-

mière ou un médecin. Ces problèmes ont été une

source signi cative de frustrations pour les utilisa-

teurs des services et ont constitué une barrière aux

soins pour les participants ; ceux-ci ont cité les expé-

riences négatives d’amis et de membres de la famille

pour justi er le fait qu’ils avaient recouru à un pour-

voyeur de soins privé plutôt qu’à un service public ou

même le fait qu’ils n’avaient recouru à aucun soin.

Utilisation des services de santé

On a demandé à tous les participants de décrire leur

comportement de recherche de soins pour leur der-

nière maladie. Les épisodes de maladie ont varié de-

puis les refroidissements saisonniers jusqu’à l’appen-

dicite aiguë et la TB. Les types de recours aux soins

signalés ont varié de simples rencontres à des chaînes

complexes comportant des visites multiples à de mul-

tiples pourvoyeurs. Parmi ceux qui ont recherché de

l’aide chez un pourvoyeur, la chaîne la plus courte

utilisée (c’est-à-dire la série de pourvoyeurs consultés

pour un seul épisode de maladie) a été la visite unique

à un pourvoyeur. Ce pourvoyeur était le plus souvent

un pharmacien, une polyclinique publique ou un mé-

decin privé, mais occasionnellement un hôpital pu-

blic tertiaire, un guérisseur spirituel ou un herboriste.

La chaîne la plus longue a comporté 10 visites à huit

pourvoyeurs différents, à la fois privés et publics,

avant d’aboutir à un diagnostic et avant que le traite-

ment approprié ne puisse être mis en route. Le récit

suivant a été assez habituel parmi les personnes re-

cherchant des soins et chez qui le diagnostic de TB a

été porté ensuite :

J’avais de la èvre. J’ai été à la polyclinique [pu-

blique]. On m’a donné des comprimés et on m’a

dit que si je ne me sentais pas mieux je devais re-

venir. Après une semaine. . . . j’ai été chez un mé-

decin [privé] . . . Il a dit que la polyclinique avait

raison et que j’avais un refroidissement . . . Je lui

ai également dit que j’avais une douleur aiguë

ainsi que des sueurs nocturnes. Il m’a donné un

médicament. Je n’ai pas été satisfait du traitement

car je continuais à tousser . . . Je perdais du poids

à une vitesse inquiétante. Mon oncle m’a envoyé

chez un autre docteur . . . La première fois, il n’y a

pas eu d’amélioration et je suis revenu. La seconde

fois, il m’a fait une injection. Après que j’aie été

d’un médecin à l’autre, Maman m’a conseillé

d’aller à une polyclinique . . . Ils m’ont examiné

pour la TB et quand je suis revenu pour les résul-

tats, ils m’ont dit qu’après tout j’avais la TB. Ils

ont tout mis en route pour moi et j’ai pu com-

mencer le traitement. (Répondeur, Groupe 6).

Les chaînes de recherche de soins ont paru plus

simples chez les participants non atteints de TB.

Parmi les participants atteints de TB, les chaînes

étaient généralement plus courtes pour les partici-

pants Afrikaans que Xhosa. Les répondeurs Afrikaans

ont rarement mentionné avoir consulté des médecins

privés, alors que les participants Xhosa semblaient

aussi susceptibles de consulter un médecin privé

qu’un médecin public.

Ces diverses chaînes utilisées démontrent à quel

point les services publics et privés sont fréquemment

utilisés de manière conjointe. Ils illustrent également

comment les patients court-circuitent fréquemment

leur pourvoyeur public local pour recourir à des

pourvoyeurs publics en dehors de leur collectivité, ce

qui implique des coûts de transport plus élevés et

occasionnellement des mensonges concernant leur

adresse réelle pour pouvoir béné cier de soins.

. . . vous ne pouvez pas aller à une quelconque cli-

nique que vous souhaitez si vous n’êtes pas établi

dans cette zone, vous ne serez pas accepté ou aidé

(Répondeur)

Si vous avez besoin d’aller à une polyclinique Wyn-

berg lorsque vous séjournez à Nyanga, [la seule

manière] pour qu’ils vous acceptent est de dire

que vous travaillez et que vous séjournez là. Vous

devez mentir et que pouvez-vous faire d’autre

puisque vous êtes malade et que vous avez besoin

d’aide à ce moment là. (Répondeur, Groupe 6)

*

C’est un service de soins primaires qui peut assurer des diagnos-

tics sur place, y compris des clichés radiographiques et donner des

soins chirurgicaux mineurs. Habituellement le personnel comprend

un médecin. Il n’y a pas de services de nuit.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%