EMPLOI - Le Monde

François Fillon veut secouer

le service public de l’emploi

bPour la première fois, la Commission

européenne a fait de la lutte contre le travail

au noir l’une de ses priorités. L’économie

souterraine représenterait entre 3 %

et 15 % du PIB des Etats membres p. VII

bLes cabinets de recrutement tentent

de lutter contre les discriminations p. VIII

FOCUS EMPLOI

T

andis que Jean-Pierre

Raffarin annonce la

création d’un « chè-

que-emploi » destiné

aux PME, avec

500 000 jobs à la clé,

François Fillon durcit le ton. Au

départ, la fin annoncée du mono-

pole de l’ANPE devait permettre

de « fluidifier » le marché du tra-

vail. Mais depuis quelques semai-

nes, le ministre des affaires socia-

les, du travail et de la solidarité

entonne, à son tour, le refrain des

«chômeurs qui ne souhaitent pas

reprendre un emploi ». Conforté

par un récent sondage CSA dans

lequel 67 % des personnes interro-

gées estiment qu’il faut « réduire

les indemnisations après une longue

période de chômage pour contrain-

dre les demandeurs d’emploi à

retrouver du travail », le ministre

évoque une modification éventuel-

le des règles, que l’on imagine plus

coercitives.

Le locataire de la rue de Grenel-

le s’imagine déjà en chef d’or-

chestre d’un débat majeur : la lut-

te contre le chômage, dont le

taux s’approche très dangereuse-

ment du seuil des 10 % . Le thème

est électoralement très sensible

et le gouvernement Raffarin ne

manquera pas d’être interpellé

sur une bonne ou une mauvaise

performance. François Fillon a

d’ores et déjà annoncé ses ambi-

tions en lançant, avec assurance,

le 4 novembre, que « 2004 serait

pour la France une année de

retour à la création d’emplois,

au-delà même des besoins de son

marché ». Une confiance qui

apparaît en décalage avec les pré-

visions de l’Unedic : selon les sta-

tisticiens de l’assurance-chôma-

ge, 135 000 emplois devraient

être créés en 2004, mais cette

reprise ne se répercuterait que

très faiblement et tardivement

sur le taux de chômage.

Si le ministre réussit à faire dimi-

nuer le nombre des demandeurs

d’emploi après avoir bouclé en 2003

la réforme des retraites, il s’ouvrira

un peu plus la route vers Matignon.

Mais, à l’inverse, s’il échoue, il pour-

rait en payer le prix fort.

Au-delà de sa volonté d’occuper

la scène politique en 2004, sa déci-

sion de reporter à l’année prochai-

ne la réforme de l’Association

nationale pour l’emploi (ANPE), ini-

tialement prévue dans le cadre du

projet de loi sur la formation tout

au long de la vie et le dialogue

social, traduit aussi la prudence. Le

gouvernement a préféré attendre

janvier 2004 et la remise des rap-

ports de Jean Marimbert, conseiller

d’Etat – sur les conditions d’un rap-

prochement des services publics de

l’emploi, notamment de l’ANPE et

de l’Unedic - et de Michel de Vir-

ville – secrétaire général de

Renault –, sur une simplification

du code du travail. Quant au rap-

port de Dominique Balmary,

conseiller d’Etat et ancien délégué

àl’emploi, sur les pratiques de

recours à des opérateurs externes

pour la mise en œuvre des politi-

ques actives de l’emploi, il devrait

être rendu d’ici à la fin 2003.

La réalité économique et sociale

est, en effet, difficile à manier.

L’argument principal de François

Fillon pour justifier la fin du mono-

pole de l’ANPE, ce sont ces

«300 000 » offres d’emploi non

pourvues, alors que l’on compte

plus de 2,5 millions de chômeurs.

Un « paradoxe inacceptable »,

juge le ministre, contredit par

beaucoup d’experts qui estiment

que cette situation n’a « rien

d’anormal ». Certains de ces pos-

tes dont la part est « marginale »

selon Pierre Cahuc, professeur à

l’université Paris-I, relèvent de sec-

teurs peu attractifs, en raison de

mauvaises conditions de travail et

de salaires peu élevés, comme le

BTP ou la restauration.

Quant aux autres emplois

vacants, ils sont le pendant du

«chômage frictionnel », provoqué

par les considérables mouvements

de main-d’œuvre. « Chaque jour

ouvrable, précise-t-il, 30 000 sala-

riés quittent leur emploi (retraite, fin

de contrat à durée déterminée

(CDD), licenciement, démission…),

soit plus de 6 millions par an. Il y a

ainsi en permanence des personnes

entre deux emplois, et en face des

postes en attente. Il faut le temps

que la rencontre se fasse. »

Dans la foulée, François Fillon

souhaite mettre en œuvre un rap-

prochement entre l’Unedic et

l’ANPE, mais comment aller plus

loin après l’intensification de la col-

laboration entre les deux institu-

tions introduite par le plan d’aide

au retour à l’emploi (PARE) en

2001 ? Il s’attaque aussi à un autre

chantier, la décentralisation de la

formation qualifiante pour les chô-

meurs, qui risque de porter un

coup à l’Association pour la forma-

tion professionnelle des adultes

(AFPA), bras armé de l’Etat dans

ce domaine. Dès 2005, le donneur

d’ordre sera la région, à laquelle il

n’est pas fait obligation de recou-

rir à l’AFPA. Celle-ci risquerait,

donc, de perdre des parts de mar-

ché et de subir des restructura-

tions. Certes, « l’Etat peut toujours

essayer de mettre en question les ins-

titutions, et cela est légitime, estime

Denis Fougère, directeur de recher-

che au CNRS, mais sur quels outils

scientifiques s’appuie-t-on pour

juger de l’efficacité de notre service

public de l’emploi ? »

L’arrivée promise de bureaux

privés de placement va accentuer

la concurrence déjà existante

entre les prestataires de l’ANPE,

au risque de déstabiliser les

acteurs du marché de l’emploi. Et

en particulier, parmi les plus fragi-

les d’entre eux, les associations,

qui depuis des années, via des

conventions avec l’ANPE et

d’autres financeurs publics, aident

les personnes en difficultés à s’in-

sérer. Même si quelques expérien-

ces européennes d’agences pri-

vées sont lancées, tout comme le

rapprochement entre services d’in-

demnisation et de placement, le

gouvernement sait qu’il devra

jouer tout en finesse. Le sujet est

éminemment explosif. Déjà, pres-

que tous les syndicats et associa-

tions de chômeurs contestent ces

projets, qu’ils jugent dangereux.

Et l’opposition ne manquera pas

de monter au créneau si elle

constate que les remèdes annon-

cés par François Fillon pour lutter

contre le chômage ne sont pas aus-

si efficaces que le promet le minis-

tre des affaires sociales.

Francine Aizicovici

EUROPE OFFRES

D’EMPLOI

le ministre

du travail va

ouvrir le marché

de la réinsertion

professionnelle

à de nouveaux

acteurs privés

La perte de confiance

des investisseurs

internationaux

vis-à-vis de Washington

pèse sur le billet vert.

Le 18 novembre, un euro

valait 1,1973 dollar,

un niveau historique p. V

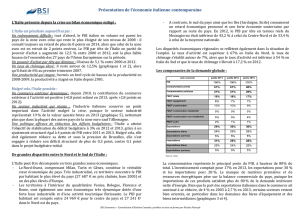

Nombre de chômeurs (au sensduBIT)

en milliers (donnéesCVS)

UNE DÉGRADATION CONTINUE

Sources:ANPE,Dares

3 000

2800

2 600

2400

S D M S

20012002 2003

SJ D M J

2 639Sept. 2003

Sources:ANPE,Dares

DES MÉTIERS QUI ONT DU MAL À RECRUTER

Ratio : offresd'emploisenregistrées/demandes

enregistrées,au1ersemestre2003

1,7

1,4

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,68

Agriculture, marine, pêche

Hôtellerie, restauration, alim.

Industriesde process

Banquesetassurances

Bâtiment,travaux publics

Electricité, électronique

Mécanique, travail desmétaux

Moyenne tous secteurs

UN ÉVENTAIL PLUS LARGE DE GUICHETS

Avec une croissance

moyenne de 3,3 %,

les pays de l’Est

qui, le 1er mai 2004,

vont rejoindre

les Quinze devraient

doper l’économie

de l’Union p. IV

bDirigeants bFinance, administration,

juridique, RH bBanque, assurance

bConseil, auditbMarketing, commer-

cial, communication bSanté bIndus-

tries et technologies bCarrières inter-

nationales bMultipostes bCollectivi-

tés territoriales p. IX à XII

« L’Etat peut toujours essayer de mettre

en question les institutions, et cela est

légitime, mais sur quels outils scientifiques

s’appuie-t-on pour juger de l’efficacité

de notre service public de l’emploi ? »

,

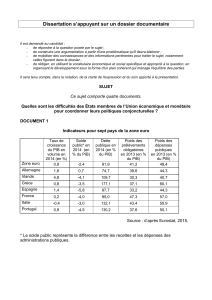

LE DÉCALAGE S'AGGRAVE

Source : NatexisBanques populaires

Taux de change dollar/euro

(échelle de gauche)

PIB zone Euroland (échelle de droite)

4

3

2

1

0

-1

-2

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

99 00 0102 03

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

7

€

ECONOMIE

MARDI 25 NOVEMBRE 2003

Quand le RC Lens se met à jouer en division « recrutement »

Les associations risquent d’être les perdantes de l’ouverture du monopole

, la passion du football mène à tout,

même à l’emploi. Sensibilisé par la multiplication

des plans sociaux, le RC Lens avait déjà joué au pro-

fit des licenciés de Metaleurop et de la Comilog.

Depuis un mois, le club s’est associé à une entrepri-

se d’intérim pour transformer le stade Bollaert en

une gigantesque Bourse à l’emploi. Avec la béné-

diction et la participation active de l’ANPE.

Fondé et financé, à l’origine, par les Houillères,

le RC Lens a toujours été un miroir du monde du

travail. A chaque match, les responsables et invi-

tés de 450 entreprises – ses sponsors – envahis-

sent le stade aux côtés de ses 40 000 supporteurs.

« Il n’existe aucun point de rencontre équivalent au

nord de Paris », souligne Stéphane Bigeard, respon-

sable du marketing au club. « Ce sont aussi de gen-

tils entrepreneurs bien au chaud qui dégustent des

petits fours dans l’espace VIP, face à une foule de

gens dont 15 % à 20 % sont au chômage », tempère

Fabienne Saudemont, directrice pour la région

Nord-Est du groupe belge Creyf’s Intérim, l’une

des « entreprises partenaires » du club lensois.

«Depuis dix ans, notre partenariat se cantonnait à

de la publicité sur des panneaux autour du stade ou

sur les maillots, poursuit-elle. Nous avons voulu fai-

re du sponsoring utile. »

Née « un soir autour d’une bière », l’idée s’est

concrétisée le 25 octobre, à l’occasion du match de

championnat Lens-Lille. Depuis, à chaque rencontre,

les spectateurs peuvent déposer leur curriculum

vitae – ou celui de leurs amis et voisins – dans sept

urnes disposées autour du stade. Une huitième se

trouve dans l’« espace VIP », pour recueillir les offres

des employeurs à la recherche de salariés, intérimai-

res ou non. Le dispositif est complété par une « agen-

ce mobile », une caravane munie de panneaux d’in-

formation et d’offres d’emplois, dans laquelle des

hôtesses de Creyf’s expliquent ce qu’est l’intérim et

les objectifs de l’opération.

En trois matches, Creyf’s a pu ainsi recueillir

83 offres des entreprises partenaires du club, et

quelque 400 CV, dont 255 exploitables, précise

Fabienne Saudemont. La majorité des demandeurs

ont moins de 26 ans, 30 % – parmi lesquels trente

cadres – ont été licenciés ou ont envie de changer

de voie et possèdent déjà une certaine expérience

professionnelle. Les 255 candidats recevables

seront tous convoqués pour constitution d’un dos-

sier. Parmi eux, 35 ont déjà accepté des missions

d’intérim, 40 ont trouvé un nouvel emploi pour

début janvier, après leur période de préavis. Et

Creyf’s dispose d’offres de mission pour 70 autres.

Jean-Paul Boultchynski, directeur délégué de

l’ANPE pour le centre du Pas-de-Calais, affirme

n’avoir « aucun état d’âme » face à cette initiative.

«Plus de 30 % des offres que nous traitons provien-

nent déjà des sociétés d’intérim, dit-il. Creyf’s est l’un

de nos gros clients, ainsi, d’ailleurs, que le RC Lens. »

Tous deux l’ont informé de leurs intentions avant

son lancement. « J’aurais pu, c’est vrai, en avoir eu

l’idée avant eux, sourit-il. Mais je n’aurais pas pu la

réaliser : Creyf’s dépense en simple logistique pour

un seul match une somme supérieure à mon budget

de communication pour l’année ! »

Cette semaine, il doit rencontrer le directeur géné-

ral de Creyf’s pour la France, Fabrice Carré, pour pré-

ciser leur coopération. Creyf’s a promis de rétrocé-

der immédiatement à l’ANPE toutes les offres de

contrats en durée indéterminée qu’il recevra, et

pourrait aider l’agence à évaluer les demandeurs

d’emploi. Jean-Paul Boultchynski est ravi. « Je viens

de la région parisienne et j’ai été très agréablement

surpris en arrivant, dit-il. Ici, quand il s’agit d’aider les

chômeurs, toutes les entreprises jouent le jeu. »

Jean-Paul Dufour

R

eportée à janvier 2004,

la réforme de l’Agence

nationale pour l’em-

ploi (ANPE) reprendra

«les mêmes modali-

tés » que celles initiale-

ment prévues dans le cadre du pro-

jet de loi sur la formation tout au

long de la vie et le dialogue social

actuellement débattu au Parlement,

indique le ministère du travail. Elle

mettra donc fin au monopole légal

de l’ANPE, autorisant l’entrée sur le

marché de bureaux de placement

privés, bien que la France n’ait pas

ratifié la convention de l’Organisa-

tion internationale du travail (OIT)

de 1997 sur ce sujet. Quels acteurs

pourraient venir sur ce marché ?

Un grand nombre est déjà pré-

sent, et beaucoup collaborent déjà

avec l’ANPE, qui compte 4 000 pres-

tataires extérieurs. Les associations,

par exemple, interviennent, en sous-

traitance, généralement dans l’ac-

compagnement de publics en diffi-

culté, tandis que des sociétés d’inté-

rim, comme Manpower, réalisent

pour l’ANPE « des évaluations de

compétences ». D’autres partena-

riats consistent à échanger offres et

CV entre l’ANPE d’une part, les

entreprises de travail temporaire

(ETT) et les cabinets de recrutement

de l’autre. Avec la fin du monopole,

on pourrait assister à une multiplica-

tion des opérateurs privés dans le

domaine du placement.

Quelles catégories de chômeurs

seraient susceptibles d’attirer ces

convoitises ? « Reclasser les person-

nes peu formées nécessite du temps,

des formations qualifiantes et, sur ce

gâteau peu rentable, il n’y aura pas

beaucoup de monde », estime Philip-

pe Sabater, membre du bureau

national du syndicat SNU-ANPE

(FSU). Pour lui, les opérateurs s’inté-

resseront « plutôt aux personnes les

plus employables ». Dans un entre-

tien au Monde (daté du 12 novem-

bre), Michel Bernard, directeur géné-

ral de l’ANPE, estimait, au contraire,

que ces nouveaux acteurs ont des

prestations d’un coût « générale-

ment élevé, de l’ordre de 3 000 à

4000 euros par personne traitée » et

que, « à ce tarif, de tels services ne

peuvent être que réservés aux chô-

meurs les plus en difficulté ».

Mais « quelle société privée, dont

le but est de réaliser un profit maxi-

mum, va investir sur ce segment ? »,

se demande un expert du marché

du travail. Les ETT qui ont l’habitu-

de des publics peu qualifiés ? Elles

pourront, en effet, entrer sur le mar-

ché du placement à condition de

créer une filiale distincte pour cette

activité. Mais rien ne dit qu’elles y

trouveront un intérêt financier,

selon l’expert. « La société d’intérim

place elle-même ses salariés dans des

entreprises pour des missions tempo-

raires. C’est un jeu répété, où elle peut

espérer du profit à chaque fois. En

revanche, pour un bureau de place-

ment, comme pour un cabinet de

recrutement, une fois l’embauche réa-

lisée, la relation avec l’entreprise est

coupée, l’opérateur est payé. »

« »

Le problème essentiel, c’est celui

du financement des prestations. Cer-

tes, des entreprises pourront payer

ce service, comme dans le cas des

cabinets de recrutement. Mais sans

doute pas pour des personnes en dif-

ficulté. Pour celles-ci, il faudra comp-

ter avec les financements publics,

notamment de l’ANPE, mais aussi

des conseils généraux, des direc-

tions départementales de l’emploi,

etc. Et, sur ce créneau, les opéra-

teurs viendront essentiellement

concurrencer les associations.

Risquent-elles de souffrir de cette

concurrence ? La Fédération natio-

nale des associations de réinsertion

sociale (FNARS) d’Ile-de-France,

qui a signé en 2002 une convention

avec l’ANPE d’Ile-de-France, pour

habiliter ses Espaces emploi, est

constituée d’associations telles que

les Centres d’hébergement et de

réinsertion sociale (CHRS). « Je ne

pense pas que la concurrence mettra

en danger nos structures, estime

Danièle Cornet, coordinatrice char-

gée de l’insertion par l’économique.

Elles accueillent un public très éloigné

de l’emploi, qui a besoin d’un accom-

pagnement global – santé, logement,

travail… Quand on arrive à en placer

15 % en emploi, on estime que c’est

un bon score. C’est un travail difficile

et non rentable. » Les CHRS sont

financés par la direction de l’action

sociale du ministère et, si besoin,

par d’autres sources telles que le

Fonds social européen (FSE).

Si certains points de la future

réforme peuvent avoir des « aspects

positifs », en offrant, par exemple,

l’opportunité aux associations inter-

médiaires (AI), qui aujourd’hui ser-

vent de sas d’insertion, de venir sur

le marché du placement, Danièle

Cornet y voit aussi le risque d’une

«concurrence sauvage, car l’ouvertu-

re du marché n’est pas encadrée ».

C’est aussi la crainte de ce responsa-

ble associatif, dont la structure ne

fonctionne que via des conventions

avec l’ANPE. « Il y aura davantage

de concurrence, donc moins de

publics à traiter pour chaque associa-

tion. Il est vrai que nous avons une

expérience auprès des personnes en

difficulté, mais les opérateurs privés

vont s’adapter et, pourquoi pas, recru-

ter dans les associations en offrant de

meilleurs salaires. » En raison de cet-

te concurrence accrue, « l’ANPE, qui

devra faire des choix entre les structu-

res, aura sans doute plus d’exigences

en termes de résultats ».

«Le critère, dans le choix des asso-

ciations, c’est vraiment leur efficacité,

explique-t-on à l’ANPE. Elles répon-

dent à des appels d’offres. Elles sont

déjà dans cette logique concurren-

tielle. » Mais la pression pourrait

s’accentuer sur ces structures sou-

vent fragiles, et en laisser quelques-

unes au bord de la route.

F. A.

la concurrence

des opérateurs

privés inquiète

certains

responsables

D

’un côté, plus de

2,5 millions de chô-

meurs, de l’autre,

300 000 offres d’em-

plois non satisfaites.

Chacun verra là un

paradoxe. Un paradoxe « inaccep-

table », comme l’a déclaré François

Fillon ? C’est, en tout cas, l’un des

arguments avancés par le ministre

du travail pour justifier la fin pro-

chaine du monopole de l’Agence

nationale pour l’emploi (ANPE),

destinée à « fluidifier » le marché

du travail. Il s’est même engagé à

diminuer de 100 000 en 2004 le nom-

bre de ces offres non pourvues, en

mettant en place des formations

spécifiques et des mesures « pour

convaincre les chômeurs d’accepter

les postes proposés ». Un pari loin

d’être gagné, selon plusieurs

experts.

Pour commencer, d’où vient ce

chiffre de 300 000 ? En moyenne,

15 % des offres proposées par

l’ANPE ne sont pas pourvues au

bout de trois mois, soit environ

450 000. Le ministère en enlève

celles retirées par les entreprises

pour diverses raisons. Il en reste

120 000. L’ANPE captant 40 % du

marché des offres, le ministère en

déduit qu’au total environ 300 000

postes ne sont pas pourvus. Un

chiffre peu fiable car le pourcentage

des 15 % à l’origine du raisonne-

ment inclut déjà, en réalité, les

offres retirées, mais pas toutes.

«Les entreprises ne nous préviennent

pas toujours lorsque leur offre d’em-

ploi a été pourvue en interne ou que

le recrutement a été différé », indi-

que-t-on à l’ANPE. De plus, la réfé-

rence à une durée de trois mois n’a

pas grand sens dans ce débat.

Quels sont les profils de ces

emplois ? Aucune donnée précise.

Certains relèvent forcément des sec-

teurs connaissant des difficultés de

recrutement, repérés par l’enquête

de l’ANPE/Dares (ministère du tra-

vail) sur « les tensions sur le marché

du travail ». Ainsi, au premier semes-

tre, le rapport offres sur demandes

est supérieur à 1 chez les ouvriers

qualifiés du BTP, les employés et

techniciens des assurances, les infir-

miers et sages-femmes, les bou-

chers, charcutiers et boulangers, les

cuisiniers, le personnel de l’hôtelle-

rie, etc. Dans certains métiers, ces

tensions sont assorties d’un faible

taux de chômage, comme chez les

infirmiers ; dans d’autres, elles

coexistent avec un grand nombre

de demandes d’emploi, comme

pour les métiers de bouche ou l’hô-

tellerie. Les causes de ces tensions

sont donc multiples et mériteraient

une analyse fine. Cette étude ne

fournit pas non plus le volume d’em-

plois difficiles à pourvoir.

Mais, pour le ministère, aucun

doute : ces 300 000 postes relèvent

«essentiellement de secteurs comme

le BTP ou l’hôtellerie-restauration,

qui ont un déficit d’image en raison

des conditions de travail et des

salaires » trop faibles. L’ANPE reste

prudente : « On ne peut pas dire que

les postes non pourvus relèvent tous

de métiers en tension, le problème est

plus complexe. » L’Agence vient de

lancer une étude sur ces offres,

attendue à la fin de l’année.

Beaucoup d’experts ne se retrou-

vent pas dans la vision de M. Fillon.

Ces postes vacants, « qui existent

dans toute économie », sont le pen-

dant du « chômage frictionnel »,

souligne Philippe Askenazy, cher-

cheur au CNRS, qui ajoute que la

France connaît là une « situation

standard par rapport à d’autres

pays. Je vois difficilement comment la

mise en concurrence de l’ANPE, qui

adéjà accompli beaucoup de pro-

grès, pourrait réduire ce volant de

postes vacants. »

Divergence aussi sur les emplois

concernés. Ceux qui relèvent « de

secteurs mal rémunérés où les condi-

tions de travail sont pénibles consti-

tuent un tiers de ces 300 000

postes », estime le chercheur, voire

occupent une place « marginale »

selon Pierre Cahuc, professeur à

l’université Paris-I. Les autres

emplois inoccupés, affirment-ils,

sont liés aux mouvements de main-

d’œuvre, accentués ces dernières

années par la multiplication des

contrats précaires. « Chaque jour

ouvrable, précise Pierre Cahuc,

30 000 salariés quittent leur emploi

(retraite, fin de CDD, licenciement,

démission), soit plus de 6 millions par

an. Il y a ainsi en permanence des

personnes entre deux emplois, et en

face des postes en attente. Il faut le

temps que la rencontre se fasse. » Il

ne voit pas là « de dysfonctionne-

ment du marché du travail. Ces

300 000 postes représentent 1,5 % de

l’emploi total, c’est peu. Aux Etats-

Unis, ce taux était de 3 % fin 2002 »,

avec un chômage plus faible qu’en

France.

Au-delà du manque d’attractivité

de certains métiers, il faut aussi

prendre en compte « les problèmes

de qualification inadéquate, de loca-

lisation des postes, d’entreprises qui

cherchent le mouton à cinq pattes,

etc. », ajoute Jean-Luc Biacabe,

secrétaire général du Centre d’ob-

servation économique de la cham-

bre de commerce et d’industrie de

Paris. Aussi, « on peut sûrement

améliorer l’efficacité de l’ANPE, mais

je ne dis pas que cela va supprimer

ces postes non pourvus ». « On dis-

pose de très peu d’analyses sur ce

problème, observe Denis Fougère,

directeur de recherche au CNRS.

On peut toujours essayer de mettre

en question les institutions, et cela est

légitime, mais sur quels outils scienti-

fiques s’appuie-t-on pour juger de

l’efficacité de notre service public de

l’emploi ? Cette tension sur le marché

du travail a toujours existé. Elle est

structurelle. Simplement, la crise la

rend plus visible aujourd’hui. »

Francine Aizicovici

1

Que prévoit

la réforme

de l’ANPE ?

Initialement prévue dans le projet

de loi relatif à la formation profes-

sionnelle et au dialogue social,

actuellement débattu au Parle-

ment, la réforme de l’Agence natio-

nale pour l’emploi (ANPE) a été

reportée à janvier 2004, date à

laquelle François Fillon, ministre

du travail, disposera du rapport du

conseiller d’Etat Jean Marimbert,

portant, notamment, sur un rap-

prochement entre l’ANPE et

l’Unedic.

Les modalités de la réforme ne

devraient pas être modifiées,

selon le ministère. La fin du mono-

pole légal de l’ANPE dans le place-

ment des chômeurs est acquise,

même si cette ouverture existe

déjà. Préalablement déclarés

auprès de l’administration, des

bureaux de placement privés pour-

ront intervenir sur ce marché, cet-

te activité étant cependant

«incompatible » avec d’autres ser-

vices à but lucratif, à l’exception

de ceux « ayant trait à la recherche

d’emplois ». Aucuns frais ne pour-

ront être demandés aux chô-

meurs, qui devront continuer à

s’inscrire à l’ANPE.

L’ANPE pourra fournir des presta-

tions payantes aux entreprises et

«prendre des participations, partici-

per à des groupements et créer des

filiales ». M. Fillon vient d’annon-

cer de nouvelles mesures pour cet-

te réforme, en vue d’une « indivi-

dualisation plus grande » du suivi

des chômeurs et du « système d’in-

demnisation ».

2

Quel est

le bilan

du PARE ?

Entré en application le 1er juillet

2001, le Plan d’aide au retour à

l’emploi (PARE) s’inscrit dans la

nouvelle convention d’assurance-

chômage, qui supprime la dégressi-

vité des allocations et propose un

projet d’action personnalisé (PAP)

aux chômeurs soumis à un renfor-

cement de leurs obligations.

En juillet 2003, les gestionnaires

de l’assurance-chômage ont pré-

senté un point d’étape sur le PARE.

Le taux de retour à l’emploi après

formation est deux fois supérieur

au taux moyen habituel ; la durée

moyenne d’indemnisation a dimi-

nué de neuf jours en 2002. L’ANPE

estime, elle, que la durée moyen-

ne de chômage est passée de

13 mois en 2000 à 11 mois en 2002.

Cependant, une autre étude, en

cours de réalisation par le Centre

d’études de l’emploi pour l’ANPE

apporte des éléments contradictoi-

res. Ses premiers résultats indi-

quent que « la vitesse de sortie du

chômage n’a pas changé de façon

significative avec le PARE ». Néan-

moins, les chômeurs qui ont béné-

ficié d’un accompagnement appro-

fondi sortent « plus vite » du chô-

mage que ceux qui n’en n’ont pas

profité.

De son côté, la Dares (ministère du

travail) a interrogé un échantillon

de chômeurs ayant signé un PAP.

L’étude a été publiée en novem-

bre. Onze mois après la signature

du PAP, près des deux tiers des pro-

jets d’action sont réalisés mais

60 % des demandeurs d’emploi

sont encore à la recherche d’un tra-

vail. L’idée selon laquelle le PARE

et le PAP se traduisent par « davan-

tage de contrôles est largement par-

tagée ». Cependant, 73 % estiment

que l’entretien six mois après l’ins-

cription « a été l’occasion de faire

le bilan des derniers mois de recher-

che ». Les chômeurs souhaitent

que l’accompagnement soit plus

important et intervienne plus tôt.

3

Quelle incidence aura

la décentralisation

de la formation

qualifiante pour les

chômeurs sur l’AFPA ?

Inscrite dans le cadre du projet de

loi relatif aux responsabilités loca-

les, actuellement débattu, cet élar-

gissement des compétences des

régions s’accompagne du transfert

de crédits. Sur les 700 millions de

subventions que l’Etat affectait

auparavant à l’Association pour la

formation professionnelle des

adultes (AFPA), 450 seront transfé-

rés, l’Etat conservant la distribu-

tion des fonds de l’orientation. Ce

transfert débutera en 2005.

Le donneur d’ordre ne sera plus

l’Etat, mais la région, qui n’aura

pas obligation de s’adresser à l’AF-

PA. Celle-ci sera mise en concurren-

ce avec d’autres centres de forma-

tion, dans le cadre d’appels d’of-

fres, alors qu’elle fonctionnait jus-

qu’à présent avec des subventions.

Dans certains domaines, comme le

BTP ou l’hôtellerie-restauration,

l’AFPA n’a sans doute pas de souci

àse faire, car elle dispose d’instal-

lations techniques que peu d’orga-

nismes pourraient s’offrir.

En revanche, sur les formations ter-

tiaires, elle risque d’être perdante

dans les appels d’offres compte

tenu de ses coûts, liés aux charges

de service public. Elle dispose,

notamment, de capacités d’héber-

gement qui permettent à des sta-

giaires éloignés des centres de for-

mation de venir quand même se

former. Aura-t-elle encore les

moyens de s’occuper des chô-

meurs en situation d’exclusion ?

C’est l’une des inquiétudes, l’autre

étant que, si l’AFPA perd des parts

de marché, elle devra se restructu-

rer, avec sans doute des licencie-

ments à la clé.

françois fillon

veut diminuer

du tiers

les 300 000 offres

non satisfaites

POUR EN SAVOIR PLUS

QUESTIONS-RÉPONSES

Chômage

DOSSIER

L’idée de réformer l’ANPE repose

sur une vision contestée du marché de l’emploi

>Les politiques de l’emploi

et du marché du travail, ministère

des affaires sociales, du travail et de

la solidarité. Direction de l’animation

de la recherche, des statistiques

(La Découverte, coll. « Repères »,

2003, 122 p., 7,95 ¤).

>La nouvelle enquête emploi,

l’activité et le chômage, Insee -

Economie et statistique, 2003,

no362, 122 p., 7 ¤).

> Réformes structurelles du marché

du travail et politiques

macroéconomiques, par Edmond

Malinvaud, Revue de l’OFCE, n˚ 86,

juillet 2003, 24 p. (http://www.ofce.

sciences-po.fr/pdf/revue/1-86.pdf)

> Pour un Grenelle de l’Unedic,

de Robert Crémieux, Didier Gélot

et Christine Lanoizelez, Fondation

Copernic (2003, Syllepse, 163 p., 7 ¤).

> Chômage et chômeurs, de Robert

Holcman (2003, éd. ENSP, 287 p., 32 ¤).

>Sur Internet, les derniers chiffres

http://www.travail.gouv.fr/etudes/

embargo_marche.asp

II/LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003

La réforme du service public

de l’emploi (SPE) envisagée en

France intervient dans un contex-

te de doute sur son efficience

face à la montée du chômage. En

a-t-il été de même pour les réfor-

mes dont nous sommes censés

nous inspirer, menées ces derniè-

res années au Danemark, aux

Pays-Bas et, plus récemment, en

Allemagne ?

Au Danemark, la réforme date

de 1994. Le taux de chômage était

alors faible, et le marché du travail

connaissait des situations de pénu-

rie. La politique de l’emploi a donc

changé de stratégie au profit d’une

«activation des dépenses passi-

ves », dont le but était de rappro-

cher de l’emploi les personnes qui

en étaient les plus éloignées. L’une

des composantes de cette politique

aété la réforme du SPE. Celui-ci

devait, désormais, devenir capable

d’offrir à chaque demandeur d’em-

ploi un accompagnement indivi-

dualisé, ce droit étant assorti d’un

devoir : accepter l’emploi proposé

àl’issue de ce parcours. Il s’est vu

aussi confier la mission d’analyser

et de répondre très exactement

aux besoins de chaque entreprise.

Le SPE a donc été déconcentré,

passant théoriquement sous la res-

ponsabilité de quatorze « conseils

régionaux du marché du travail »,

associant partenaires sociaux et

autorités politiques régionales,

jugés plus à même d’analyser l’of-

fre et la demande au niveau local,

et de mettre en œuvre les outils sus-

ceptibles de les rapprocher (forma-

tion, emplois subventionnés dans

le secteur marchand ou non mar-

chand).

Aux Pays-Bas, la réforme, adop-

tée en 2000, est également interve-

nue dans un contexte de chômage

encore faible, mais le problème

invoqué n’était pas tant celui de la

pénurie de main-d’œuvre, que

celui du coût trop important pour

la collectivité du système de presta-

tions aux « invalides », une catégo-

rie englobant des personnes en réa-

lité aptes à entrer sur le marché du

travail. Là encore, la notion de

«droits et devoirs » a été mise en

avant. La réforme a donc consisté à

fusionner localement, en un gui-

chet unique, les Centres de travail

et de revenus (CWI), les caisses d’al-

locations-chômage et les caisses

invalidité, mais aussi les services de

placement et les services locaux

d’aide sociale.

En Allemagne en revanche, c’est

bien la forte remontée du chômage

et les doutes sur l’efficience de l’Of-

fice fédéral de l’emploi – accusé de

«truquer » ses statistiques – qui

ont justifié la réforme. Mais celle-ci

s’inscrit dans un ensemble plus vas-

te, qui inclut à la fois des mesures

en faveur de la flexibilité du mar-

ché du travail (encouragements au

temps partiel et aux contrats à

durée déterminée), et de la réduc-

tion du montant des prestations

chômage. Les Job Centers locaux

créés par la réforme sont, comme

aux Pays-Bas, des guichets uniques

chargés d’aider les chômeurs à

trouver un emploi et de leur payer

les indemnités.

Quels sont les points com-

muns et les divergences entre les

modalités de ces différentes

réformes, et la réforme envisa-

gée en France ?

La tendance est partout à la

fusion entre les fonctions de place-

ment et de versement des alloca-

tions sociales. Même au Dane-

mark, où les caisses de chômage

ont conservé leur autonomie, des

mécanismes de coordination de

leurs versements avec l’action des

agences locales pour l’emploi ont

été mis en place. Plus générale-

ment, ce rapprochement dans le

binôme indemnisation-placement

ne fait que renouer avec la tradi-

tion historique : les caisses de chô-

mage, créées au XIXesiècle par les

syndicats, possédaient toutes un

bureau de placement, y compris en

France jusqu’à leur suppression

par le régime de Vichy, et avant

que ne soit créée l’Unedic en 1958.

Pour les syndicats en effet, il n’était

pas question de laisser se créer une

«armée de réserve » qui permet-

tait au patronat de faire baisser les

salaires : la priorité était au réem-

ploi le plus rapide possible des chô-

meurs.

Séparer le revenu minimum d’ac-

tivité (RMA) de la fonction de pla-

cement, en le mettant sous la res-

ponsabilité des départements,

situe, à cet égard, la France à

rebours de la tendance européen-

ne. Le Danemark avait, en un pre-

mier temps, laissé la réinsertion

professionnelle des bénéficiaires

des minima sociaux aux commu-

nes. Mais il semblerait que l’incohé-

rence avec les politiques menées

par les « conseils régionaux » ait

conduit en 2002 le gouvernement

danois à rapprocher ces bénéficiai-

res des services de l’emploi – à l’ins-

tar de la situation prévalant depuis

les réformes aux Pays-Bas et en

Allemagne. Tous les demandeurs

d’emploi, quel que soit leur statut

indemnitaire, sont gérés par les ins-

titutions qui sont, également, char-

gés du placement sur le marché de

l’emploi.

La mise en concurrence avec

des acteurs privés est-elle une

caractéristique commune de ces

réformes ?

En Allemagne, un demandeur

d’emploi qui n’a pas trouvé d’em-

bauche au bout de trois mois par le

canal du service public devrait

désormais avoir le droit de s’adres-

ser à un service privé – sans doute

des agences de travail temporai-

re –, à qui l’office public devra ver-

ser une commission en cas de suc-

cès. Par ailleurs, chaque Job Center

pourrait, dorénavant, passer un

appel d’offres pour sélectionner

une agence privée à qui elle sous-

traiterait le soin de trouver des

emplois temporaires aux chô-

meurs de longue durée (CLD).

Aux Pays-Bas, la mise en concur-

rence existe aussi, mais elle se base

sur des conventions passées entre

les CWI et des prestataires privés.

Dans la pratique, ces conventions

concernent également les CLD. Le

dernier rapport du Syndicat néer-

landais des agences de travail tem-

poraire indique, d’ailleurs, qu’un

quart des personnes qu’elles pla-

cent appartiennent aux catégories

«en difficulté », sur le marché du

travail (basse qualification, immi-

gré, jeune, handicapé, etc.). La

mise en concurrence ne signifie

donc pas forcément un service de

l’emploi à deux vitesses, où le servi-

ce public céderait au privé les cas

les plus « faciles ». Tout dépend de

la façon dont on encadre cette

ouverture à la concurrence. Mais,

en tout état de cause, la coopéra-

tion doit l’emporter sur la concur-

rence sauvage, pour ne pas accroî-

tre la segmentation des publics.

Comment ces réformes ont-

elles été accueillies ?

Contrairement au cas français, la

refonte des SPE a plutôt fait l’objet

d’un relatif consensus tant dans

l’opinion que parmi les syndicats.

Au Danemark comme aux Pays-

Bas, le compromis a été de ne pas

toucher au montant des alloca-

tions, très élevées par rapport à la

situation française, en échange de

la mise en place de la réforme. En

Allemagne, le mécontentement

des syndicats tient au fait que le

chancelier Gerhard Schröder n’a

finalement pas tenu sa promesse

de respecter un tel compromis, en

rognant sur les allocations-chôma-

ge. Mais le soupçon d’une volonté

de « liquidation » du service public

de l’emploi a été moins marqué

qu’en France…

Le vrai débat va plutôt porter sur

la qualité des emplois que les nou-

veaux dispositifs contraignent peu

ou prou les chômeurs à accepter.

Aux Pays-Bas ou au Danemark, la

réforme indique précisément que

ces emplois devront correspondre

àla qualification du chômeur et

aux normes salariales imposées

par les conventions collectives ;

mais en Allemagne, la loi dit que la

rémunération de l’emploi devra

être « conforme à l’usage local »,

ce qui laisse une large marge d’ap-

préciation aux Jobs Centers ! En

France, ce débat reste encore à

mener.

Propos recueillis par

Antoine Reverchon

L

es Néerlandais sont déjà

dans la place. « Et il y a

trois semaines, raconte ce

cadre de l’Unedic, nous

avons vu débarquer des

Australiens, venus eux aus-

si nous proposer leurs services… »

L’annonce de nouvelles brèches

dans le monopole de l’ANPE a

franchi les océans. D’ores et déjà,

l’antenne Assedic de l’Ouest franci-

lien a confié à la filiale française de

l’agence privée hollandaise Maatwe-

rk 150 chômeurs de longue durée.

Charge à elle de leur dénicher un

contrat de travail d’au moins six

mois, et ce dans un délai maximum

de 24 mois. « Ce n’est qu’une expéri-

mentation, commente-t-on à

l’Unedic. Et nous attendons les résul-

tats. Mais il est sûr que les moyens

dont dispose l’ANPE pour aider les

personnes qui sont les plus éloignées

du travail ne sont pas suffisants… »

L’Unedic ne sera pas la cible des

acteurs privés français et étrangers

du marché de l’emploi : « N’oubliez

pas notre fonction : nous sommes un

établissement payeur, géré paritaire-

ment. Qui voudrait se substituer à

nous ? » En revanche, à l’Unedic, on

sait bien que l’ANPE, risque, elle, de

se faire marcher sur les pieds… y

compris par l’Unedic qui pourrait

confier à d’autres que des Hollan-

dais la réintégration professionnelle

des chômeurs en difficulté.

Pas d’erreur néanmoins, l’idée

du gouvernement est bien de rap-

procher – encore et un peu plus –

les deux acteurs majeurs du servi-

ce public de l’emploi (SPE). Un rap-

port est attendu sur le sujet : celui,

en janvier, de Jean Marimbert,

conseiller d’Etat et ancien direc-

teur général de l’ANPE. Mais d’ici

àla fin de l’année, François Fillon

disposera aussi d’une étude

menée par Dominique Balmary,

ancien délégué à l’emploi, égale-

ment conseiller d’Etat, qui va, lui,

s’interroger sur une « Evaluation

des pratiques de recours à des opé-

rateurs externes pour la mise en

œuvre des politiques actives de

l’emploi ».

Mais rapprocher jusqu’où ? Une

fusion ? Au ministère, on ne l’imagi-

ne même pas. Personne n’a oublié

les ambitions de Philippe Séguin

qui, en 1987, avait imaginé la créa-

tion « d’un grand service unifié de

l’emploi ». Patatras. Un rapport de

l’Inspection générale des affaires

sociales (IGAS) était venu lui rappe-

ler que la fusion des deux organis-

mes dont les statuts sont différents

– l’Unedic est une association de loi

1901 avec plus de 12 000 salariés de

droit privé ; l’ANPE, forte de

23 000 agents contractuels sous sta-

tut public, est un établissement

public administratif (Epad – entraî-

nerait pour le personnel de

l’Unedic un mieux disant social…

au coût élevé.

’

Il faut donc imaginer de nouvel-

les synergies, sachant que les deux

institutions ne se regardent plus

en chiens de faïence depuis long-

temps. En 1993, le conseil d’orien-

tation et de surveillance (COS)

chargé de coordonner l’ANPE et

l’Unedic a été créé… un succès d’es-

time. La nouvelle étape (2001)

date évidemment de l’introduc-

tion du Plan d’aide au retour à

l’emploi (PARE) pour lequel

l’ANPE perçoit un peu moins d’un

tiers de son financement par

l’Unedic. « Bref, proteste-t-on aux

Assedic de Paris, on va nous faire le

coup d’un énième rapport supplé-

mentaire sur les synergies que nous

devons mettre en place. Mais qui

débouchera sur quoi ? » La situa-

tion financière de l’organisme pari-

taire, dont le déficit pourrait attein-

dre près de 4,3 milliards d’euros

cette année puis 1,2 milliard l’an-

née prochaine, préoccupe plutôt

les esprits, même si la perspective

de l’équilibre en 2005 est toujours

d’actualité, grâce à un emprunt

qui a été contracté.

Au ministère des affaires socia-

les, on lance quand même quel-

ques idées en attendant le rapport

Marimbert. « Les systèmes informa-

tiques des deux organismes sont très

différents. On pourrait faire des sim-

plifications techniques qui

devraient accélérer le traitement

des dossiers ». Effectivement…

C’est la version soft. Idée plus

ambitieuse : « l’instauration d’un

guichet unique pour le demandeur

d’emploi », solution qui se dévelop-

pe de plus en plus en Europe,

mais, précise-t-on immédiatement

pour calmer les esprits des person-

nels des deux organismes : « tout

en gardant les institutions telles

qu’elles sont ». Jean Marimbert

devra faire preuve d’imagination.

Marie-Béatrice Baudet

CHRONIQUE

Une vague montante

en janvier 2004,

un rapport se

prononcera sur

le rapprochement

des deux

organismes

Carole Tuchszirer, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES)

«La fusion entre indemnisation

et placement se renforce partout en Europe »

f1999 Carole Tuchszirer est l’auteur,

avec Christine Daniel, de L’Etat face

aux chômeurs (Flammarion), un ouvrage

sur l’histoire de l’indemnisation

des chômeurs en France.

f1996 Elle prend les fonctions

de chargée de recherche à l’Institut

de recherches économiques

et sociales (IRES).

f1989 Docteur en économie

du travail, elle est chargée de recherche

au Centre d’études de l’emploi (CEE),

puis à l’ANPE à partir de 1990.

par Serge Marti

CAROLE TUCHSZIRER

Le retour du « guichet unique » ANPE-Unedic

DOSSIER

«Le vrai débat va plutôt porter

sur la qualité des emplois que les nouveaux

dispositifs contraignent peu ou prou

les chômeurs à accepter »

’ àMumbaï !

En rompant les rangs de la mani-

festation qui, samedi 15 novem-

bre, a clôturé la centaine de

débats qui, durant trois jours, ont

marqué ce Forum social européen

(FSE) ouvert aux représentants

d’une soixantaine de pays, des

dizaines de milliers d’altermondia-

listes se sont déjà donné rendez-

vous à Bombay, en Inde, où, du 16

au 21 janvier, se tiendra le pro-

chain Forum social mondial

(FSM).

Le décalage est surprenant

entre la couverture médiatique

parfois surdimensionnée qui a pré-

cédé ce rassemblement organisé

dans la ceinture rouge parisienne

et les commentaires souvent désa-

busés, après coup, sur les résultats

concrets ou à attendre de ce gigan-

tesque happening qui, en tout

point, a pourtant répondu aux

attentes de ses organisateurs.

Avant de parler de « l’après »,

revenons sur « l’avant ». Quand

on évoque les débuts de la contes-

tation contre les dérives de la glo-

balisation, c’est Seattle et décem-

bre 1999 qui viennent à l’esprit,

lorsque les manifestants infligè-

rent un premier échec à la confé-

rence ministérielle de l’Organisa-

tion mondiale du commerce

(OMC). En réalité, c’est juillet 1997

et la crise financière asiatique,

puis les tourmentes – qui, chaque

année, ont ensuite affecté un

pays émergent – qui ont délié les

langues et mis directement en

cause le fameux consensus de

Washington. Lequel imprimait,

depuis une bonne quinzaine d’an-

nées, sa marque unique sur la

politique qu’il convenait d’appli-

quer à l’économie mondiale.

Fait de libéralisation totale des

marchés et des échanges, de déré-

gulations et de privatisations

sans frein, ce credo a subi son pre-

mier revers, lorsque, un an plus

tard, les institutions financières

internationales dites de Bretton

Woods admettaient à propos de

l’un des piliers de ce consensus –

la libéralisation des mouvements

de capitaux – la nécessité de pro-

céder dorénavant à une libéralisa-

tion ordonnée, à savoir adaptée

aux besoins.

Dès lors, le ver était dans le

fruit et la victoire remportée sur

l’Accord multilatéral sur l’investis-

sement (AMI), en avril 1998, par

ceux qui étaient encore des anti-

mondialistes n’était que la suite

logique d’une contestation appe-

lée à s’amplifier. D’autant qu’elle

allait venir dorénavant de l’inté-

rieur même du système.

En effet, à côté de dizaines de

milliers d’anonymes, les contesta-

taires ont aussi pour noms Joseph

Stiglitz, Prix Nobel d’économie,

ancien économiste en chef de la

Banque mondiale, qui ne rate pas

une occasion de dénoncer les

erreurs commises au nom du néo-

libéralisme. Son successeur, Fran-

çois Bourguignon, beaucoup

moins virulent, mais qui, dans

nos colonnes (« Le Monde Econo-

mie », daté 11 novembre 2003),

reconnaissait tout de même le

creusement des inégalités résul-

tant de la mondialisation.

Par goût du paradoxe, on pour-

rait y ajouter Horst Köhler, le

directeur général du Fonds moné-

taire international (FMI) qui ne

peut plus commencer un dis-

cours sans utiliser le mot « pau-

vreté » à la deuxième phrase, ou

encore Supachai Panitchpakdi, le

patron de l’Organisation mondia-

le du commerce (OMC), qui,

après l’échec de Cancun, recon-

naissait la nécessité « d’une pau-

se » dans la libéralisation des

échanges.

« »

Ce recadrage étant fait, parlons

de « l’après ». Des parlotes, tout

et son contraire, rien de concret…

Que n’a-t-on lu et entendu à l’is-

sue de ce FSE, généralement de la

part de commentateurs qui n’y

ont jamais mis les pieds. Pour-

tant, quiconque a suivi, par exem-

ple, les cafouillages, les déclara-

tions aussi irresponsables que

contradictoires qui rythment la

construction cahotante de

l’Union européenne – et dont le

sommet de Nice de décem-

bre 2000 a été le point d’orgue –,

ne peut qu’être enclin à une cer-

taine humilité face aux « déma-

gos » et aux « braillards » de Saint-

Denis ou de Bobigny. Car ceux-ci

ont quelques réussites à leur

actif.

Sur la réduction de la dette des

pays pauvres, l’accès aux médica-

ments par les nations les plus

démunies, l’obligation d’une

meilleure transparence dans le

quotidien des institutions interna-

tionales, la réflexion sur l’instau-

ration d’un prélèvement financier

destiné à compenser les méfaits

des inégalités ou sur la réhabilita-

tion des services publics, rien de

cela n’aurait certainement vu le

jour si la société civile ne s’était

pas mobilisée.

Il en ira de même demain. Le

mouvement, aujourd’hui protéi-

forme, va se structurer. Certains

altermondialistes s’empareront

de la perche que leur tendent les

partis politiques ; d’autres conti-

nueront à œuvrer en dehors de

cet autre « consensus » qu’ils

dénoncent à leur tour. Il y a une

bonne vingtaine d’années, le mou-

vement écologiste international

est né ainsi. Sur fond de « parlo-

tes », de manifestations violen-

tes, de revendications utopistes. Il

aensuite soigné ses maladies

infantiles.

Ainsi, aujourd’hui, face à un

aréopage politique conservateur

ou social-libéral souvent aphone,

ce sont deux anciens lanceurs de

pavés vert-rouge – Joschka Fis-

cher et Daniel Cohn-Bendit – qui

sont certainement les meilleurs

porte-parole du discours d’avenir

que devrait tenir l’Europe. Deux

anciens « braillards ».

LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003/III

L’Espagne adopte avec prudence

les fonds de pension

MADRID,

de notre correspondante

N

’attendez pas, c’est

le dernier moment

pour assurer votre

avenir et payer

moins d’impôts. »

Traditionnellement,

en novembre et en décembre, les

banques, les caisses d’épargne et

les compagnies d’assurances font

assaut de campagnes publicitaires

pour proposer leurs offres de plans

de pension en insistant sur les avan-

tages fiscaux prévus par la loi.

Quelque 6,5 millions d’Espagnols

ont d’ores et déjà choisi cette solu-

tion qui vient en complément de

leurs retraites. Environ 6 millions

l’ont fait à titre individuel car ils ne

sont qu’un peu plus de 700 000 à bé-

néficier de plans de pension finan-

cés par l’entreprise dans laquelle ils

travaillent. Ce qui peut s’expliquer

par le tissu industriel espagnol,

composé à 90 % de petites entre-

prises et d’artisans.

Les analystes insistent pour dire

que ce système n’est pas encore

assez développé et représente à

peine 7 % du produit intérieur brut

(PIB), face à une moyenne de 25 %

dans l’Union européenne et plus de

50 % aux Etats-Unis. Mais il se déve-

loppe puisque, il y a dix ans, il ne

représentait que 2 % de la richesse

nationale.

Un des grands obstacles à ces

mesures de précaution réside dans

l’endettement des familles, au-delà

des 60 %, qui résulte en grande

partie de l’explosion des prix de

l’immobilier. D’une part, 90 % des

Espagnols achètent leur logement ;

d’autre part, le placement dans la

pierre, depuis l’année 2000 et les

pertes considérables enregistrées

en Bourse, apparaît comme le

moyen le plus sûr de constituer un

patrimoine. Les fonds de pension

semblent pour le moment réservés

aux plus hauts revenus, seuls capa-

bles d’investir. Ce qui joue, selon

les partis de gauche, dans le sens

d’un accroissement des inégalités

sociales, la solution passant par la

généralisation de plans d’entreprise

et un contrôle accru de l’Etat pour

limiter les risques.

Les avantages fiscaux vont dans

le sens d’un encouragement aux re-

traites complémentaires, mais ils

ne sont encore souvent perçus que

sous cet aspect, un moyen de payer

moins d’impôts. Les déductions

peuvent aller, selon le revenu, jus-

qu’à 45 % des sommes versées. Si

les prestations sont imposées, en

tant que revenus provenant du tra-

vail, ceux qui choisissent de récu-

pérer leur capital en une fois ne

payent pas d’impôts sur 40 % du

capital consolidé. Chacun peut

changer de fonds quand et comme

bon lui semble, sans pénalités fisca-

les, y compris si les prestations ont

déjà commencé à être versées. On

peut également en détenir plu-

sieurs pour avoir une bonne diversi-

fication, et verser ce que l’on veut.

Autre incitation, les doutes sur la

viabilité à long terme du système

de retraites actuel ont sensibilisé la

population à la nécessité de pré-

parer sa retraite d’une autre façon

que les générations précédentes.

Il n’en reste pas moins que la

rentabilité des plans de pension a

déçu bien des participants. Mais les

plans privés se sont mieux compor-

tés ces derniers mois : sur 512 plans

analysés par l’Association des ins-

titutions d’investissement collectif

(Inverco), plus de 480, soit 94 %,

ont obtenu des bénéfices, en

moyenne de 3,86 % entre septem-

bre 2002 et septembre 2003. Il faut

toutefois distinguer entre les plans

àrentabilité variable, indiscuta-

blement les plus avantageux

(+ 8,79 %) et ceux à rente fixe (en

dessous des 3 %). Mais, à moyen

terme, c’est exactement l’inverse

qui s’est produit, les plans à rente

variable continuant à entraîner de

lourdes pertes alors que les plans

fixes sont bénéficiaires.

La rentabilité des plans d’entre-

prise reste négative depuis l’année

2000, après des années de crois-

sance. Selon l’Inverco, elle a reculé

de 3,72 % en 2002 et de 0,77 % sur

les trois dernières années. Toute-

fois, comme il s’agit d’un investisse-

ment à long terme, les employés

qui ont pris leur retraite récem-

ment n’en ont pas trop souffert,

leur épargne ayant été quand

même bonifiée. De toute façon, les

risques restent contrôlés, les ges-

tionnaires des fonds sont en géné-

ral prudents et conservateurs dans

leurs choix, et la plupart du temps

ils sont sous contrôle syndical. En

outre, ils savent que les participants

proviennent de tranches d’âge diffé-

rentes, ce qui les oblige à diversifier

et à garder une part importante

d’investissements à rentabilité fixe,

les moins risqués. Ce qui fait que le

poids de la Bourse reste en géné-

ral assez léger. Même si, quand la

Bourse va bien, la rentabilité est

plus importante, il ne faut pas ou-

blier que l’objectif des plans reste

d’être un complément de retraite,

et non un produit d’investissement.

La majorité des plans d’entreprise

se font sur la base d’un apport défi-

ni, l’entreprise mettant sur le fonds

de pension un pourcentage du salai-

re et l’employé étant invité à le com-

pléter. Au contraire des Etats-Unis,

où ce sont les prestations qui sont

définies, afin d’éviter les répercus-

sions des fluctuations du marché sur

le revenu de l’épargne.

Martine Silber

EN DIRECT DE BRUXELLES

Mare nostrum ?

C

esont quasiment des

petits tigres écono-

miques que l’Union

européenne (UE) va

accueillir en son giron

le 1er mai 2004. Alors

que la conjoncture économique

reste maussade à l’Ouest, les pays

d’Europe centrale et orientale

(PECO) connaissent une croissance

moyenne de 3,3 % de leur produit

intérieur brut (PIB) en 2003. Tel est

l’un des principaux enseignements

du dixième « Rapport sur les écono-

mies en transition », rendu public

en novembre par la Banque euro-

péenne pour la reconstruction et le

développement (BERD).

Ces performances sont même

encore plus élevées si l’on prend en

compte l’ensemble des pays cou-

verts par la BERD, soit les 27 pays

de l’ex-bloc communiste. Les pays

de l’Europe du Sud et de l’Est, hors

les futurs adhérents à l’Union (Alba-

nie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

République de Macédoine, Rou-

manie et Serbie-Monténégro) de-

vraient afficher en 2003 une crois-

sance moyenne de 3,9 %. Quant aux

pays membres de la Communauté

des Etats indépendants (CEI), leur

taux de croissance devrait atteindre

6,2 % en 2003, mais ces bons résul-

tats sont pour l’essentiel le produit

de l’extraction pétrolière et gazière.

Selon Jean Lemierre, président

de la BERD, « les PECO avancent

bien. Ils ont fait des progrès consi-

dérables, motivés par leur adhésion

àl’Union ». Cette étape constitue

en effet une formidable opportu-

nité pour les nouveaux entrants,

même si elle est aussi une source

de difficultés, avec un renforce-

ment de la concurrence, des des-

tructions massives d’emploi dans

les secteurs en reconversion (mi-

nes, aciéries, chantiers navals, agri-

culture), sans oublier les efforts

consentis pour la mise aux normes

européennes, conformément à la

politique de « reprise de l’acquis

communautaire ».

Les gouvernements en place doi-

vent aussi tenir compte des fortes

aspirations d’une partie de leurs

populations qui s’est impliquée de-

puis dix ans dans le processus de

modernisation de leur économie,

mais qui en escompte aujourd’hui

des contreparties.

Sur la dernière période, la palme

du dynamisme revient aux Etats

baltes. Avec 6,5 % de croissance

pré-vue sur l’année 2003, la Litua-

nie devance la Lettonie (6 %) et

l’Estonie (4,5 %). Ces performan-

ces devraient se maintenir dans les

mois qui viennent. Sur les 28 mil-

liards de dollars d’investissements

directs étrangers (IDE) qui ont

afflué en 2002 sur la zone couverte

par la BERD, un tiers est allé aux

PECO. En 2004, ils vont bénéficier

de l’apport supplémentaire des

fonds structurels européens. Des

questions demeurent sur la capaci-

té de ces pays à utiliser la totalité

des sommes mises à leur disposi-

tion, mais ils devraient profiter de

l’aide de spécialistes des finance-

ments européens.

La croissance économique des

huit nouveaux membres de l’UE

repose cependant sur une forte aug-

mentation des dépenses publiques.

Selon la BERD, les projections de

déficit en 2003 sont de 8,3 % du PIB

pour la République tchèque, de

6,9 % pour la Pologne, de 5,5 %

pour la Hongrie et de 5 % pour la

Slovaquie, alors que, en 2002 déjà,

aucun de ces quatre pays n’avait

affiché un chiffre de déficit inférieur

à6,7 % du PIB. « Nous nous atten-

dions à ces déficits », explique Jean

Lemierre, pour qui « le plus impor-

tant est que les PECO parviennent à

améliorer la qualité de leurs infras-

tructures publiques (routes, hôpitaux,

écoles) et qu’ils puissent, à l’avenir,

faire reposer leur taux de croissance

sur les investissements privés ». Dans

ces conditions, on peut envisager

des scénarios assez proches de ceux

qui ont permis, en leur temps, les

décollages économiques espagnols

ou irlandais.

Sur le front de l’inflation, la

moyenne estimée de la zone est de

2,9 % pour 2003, mais elle cache de

fortes disparités. Avec 8,5 %, la Slo-

vaquie fait figure de plus mauvais

élève, devant la Hongrie (4,7 %). La

BERD constate que la Roumanie,

dont l’adhésion à l’UE est prévue en

2007, met les bouchés doubles,

même si des efforts sont toujours à

faire sur l’amélioration de son systè-

me judiciaire, ce qui vaut d’ailleurs

pour l’ensemble de la zone. De

même, la Croatie devrait bientôt

frapper à la porte. Avec une crois-

sance de 4,2 % du PIB en 2003,

selon les estimations de la BERD,

elle essaie de se placer dans le sil-

lage des bonnes performances éco-

nomiques de la Slovénie, pays de la

vague d’adhésions de juin 2004 qui

reste le plus avancé.

La transition économique qui se

fait jour dans les PECO conduit

néanmoins à accroître les taux de

chômage, et surtout les disparités

régionales à l’intérieur de chacun

d’entre eux. La BERD pointe en

outre un autre danger, pourtant

directement lié au progrès que

constitue la mobilité de la main-

d’œuvre. C’est en effet la popula-

tion la plus jeune et la plus qualifiée

qui risque de se déplacer le plus faci-

lement hors de ses frontières d’ori-

gine. Le départ de ces élites natio-

nales bien formées pourrait ralentir

et contrarier le potentiel de déve-

loppement de l’Europe centrale et

orientale.

Alain Beuve-Méry

l’immobilier reste,

pour les familles,

le moyen

le plus sûr

de se constituer

un patrimoine

«Le plus important est que ces pays parviennent

à améliorer la qualité de leurs infrastructures

publiques (routes, hôpitaux, écoles) et qu’ils

puissent, à l’avenir, faire reposer leur taux

de croissance sur les investissements privés »

,

par Laurent Zecchini

La bonne santé des pays d’Europe

de l’Est devrait doper l’Union

les futurs

adhérents

pourraient

connaître un

essor économique

comparable à

celui de l’irlande

et de l’espagne

EUROPE

’ des

Européens et le cours de leur his-

toire ont été en partie irrigués

par la mer Méditerranée, pour-

quoi donc consacrer à Mare nos-

trum si peu d’attention ? Le

«Sud » reste une culture et un

rêve pour l’esprit, mais il est le

parent pauvre des préoccupa-

tions politiques et financières de

l’Europe. La Méditerranée a long-

temps été considérée comme

une mosaïque compliquée de

pays qui se méfient trop l’un de

l’autre pour coopérer entre eux,

et dont les niveaux de dévelop-

pement économique (et démo-

cratique) les situent paradoxale-

ment loin de l’Union européenne

(UE).

C’est pourtant avec elle que

les pays du Sud préfèrent com-

mercer. En 2000, le commerce

intrarégional ne représentait

que 4,7 % du commerce extérieur

des pays méditerranéens, contre

près de 50 % pour le commerce

avec l’Union. Les Européens s’ef-

forcent, depuis 1995, de lutter

contre ce déséquilibre, avec le

stratégique et très décevant

«processus de Barcelone ». A cha-

que conférence Euroméditerra-

née, un constat rituel est dressé :

ce médiocre bilan est dû à la failli-

te du processus de paix israélo-

palestinien. Si la paix régnait

dans la région, faut-il compren-

dre, la prospérité et la démocra-

tie s’épanouiraient.

Ce défaitisme aura des parti-

sans lors de la 6econférence

d’Euromed, qui se tiendra à

Naples, les 2 et 3 décembre.

Mais pour une fois, ce ne devrait

pas être le seul son de cloche.

Neuf pays (la France, l’Allema-

gne, Chypre, l’Espagne, le Royau-

me-Uni, la Grèce, Malte, la

Pologne et le Portugal) ont fait

des propositions communes

pour relancer le partenariat

euroméditerranéen, quitte à

malmener un peu le conformis-

me de l’Europe et de ses cousins

du Sud.

Car s’il est vrai que l’adoption

de la Charte euroméditerranéen-

ne de paix et de stabilité reste

un vœu pieux, trop souvent,

indique un document de cette

avant-garde de pays de l’Union,

«le conflit du Proche-Orient a

servi d’alibi à l’immobilisme des

partenaires, et à dissimuler,

s’agissant des pays méditerra-

néens, des réticences explicables

par l’absence d’une tradition de

relations internationales entre

pays du Sud ».

Pourquoi alors ce sursaut ?

D’abord, parce que la situation

économique de cette région est

inquiétante. La plupart des pays

méditerranéens se sont mal insé-

rés dans le marché mondial. Cer-

tains d’entre eux ont su mener à

bien l’ajustement de leur écono-

mie à grand renfort de potions

amères imposées par les organi-

sations financières internationa-

les, mais la réduction de la dette

publique qui en a résulté n’a pas

été compensée par une augmen-

tation des investissements pri-

vés. Le résultat est que le taux

de croissance par habitant des

pays méditerranéens a sensible-

ment diminué depuis vingt ans.

Pour espérer maintenir le chôma-

ge de ces économies à son

niveau actuel, il faudrait créer

45 millions d’emplois au cours

de la prochaine décennie.

Des raisons géostratégiques

incitent à pousser un cri d’alar-

me. Dans leurs propositions, les

«Neuf » soulignent que les

effets du « 11 septembre 2001 »

et du conflit irakien ont conduit

les Etats-Unis à s’investir dans la

région, avec la Middle East

Partnership Initiative, un projet

de zone de libre-échange d’ici à

2013, et avec une initiative de l’Or-

ganisation du traité de l’Atlanti-

que nord (OTAN) en faveur de la

Méditerranée, pour y créer un

équivalent de l’organisation

pour la sécurité et la coopéra-

tion en Europe (OSCE). Or l’élar-

gissement de l’Europe vers l’est

du continent, ainsi que la pous-

sée d’influence américaine dans

la région, crée une « demande

d’Europe ». A laquelle n’a répon-

du aucune relance du partena-

riat euroméditerranéen.

ANaples, les « Neuf » vont pro-

poser que l’intensité de l’aide de

l’Union aux pays du Sud soit liée

« à l’implication de [ses] partenai-

res dans la mise en œuvre des

réformes, sur une base contrac-

tuelle ». La Commission euro-

péenne serait invitée à évaluer

systématiquement l’impact de

ses programmes au regard de

conditionnalités qui auraient été

systématiquement communi-

quées aux Etats membres, les-

quels, en contrepartie, seraient

associés beaucoup plus étroite-

ment à la prise de décision. Afin

de dynamiser la coopération

financière, il est envisagé de

transformer l’actuelle facilité

euroméditerranéenne d’investis-

sement et de partenariat

(Femip) en une véritable filiale

de la Banque européenne d’in-

vestissement (BEI).

Pour favoriser l’intégration

régionale et sous-régionale, la

France a lancé une initiative en

faveur d’un partenariat renforcé

avec le Maghreb, laquelle accom-

pagne le projet de zone de libre-

échange lancé par quatre pays

(le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et

la Jordanie). Cette coopération

pourrait constituer un projet pilo-

te, qui, en cas de succès, pourrait

être généralisé à l’ensemble des

pays partenaires.

Reste à faire progresser Mare

nostrum dans les esprits. Telle

sera la mission de la Fondation

euroméditerranéenne pour le dia-

logue des cultures, et de l’Assem-

blée parlementaire euroméditer-

ranéenne. Il faut espérer que ces

propositions seront approuvées

àNaples, puis soutenues par une

volonté politique et des finance-

ments adéquats. Sinon, il y a

tout lieu de craindre que la Médi-

terranée, jadis unifiée par la

«paix romaine », le devienne par

la « pax americana ».

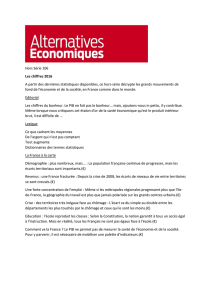

Croissance duPIB,

en pourcentage

DE BONNES PERFORMANCES À L'EST

Source : BERD/FMI * moinsChypre, Malte etla Croatie

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003

Nouveaux

membresde l'UE*

Europe duSud-Est

(ex.Youg)Etats indép.

dansl'ex-bloc

soviétique

Europe de l'Ouest

Zone euro

Etats-Unis

Pays d'Asie

en voie de

dévelop-

pement

2,5

4,5

3,9

4,8

6,2

3,3

Les avantages fiscaux vont dans le sens d’un

encouragement aux retraites complémentaires,

mais ils ne sont encore souvent perçus que sous

cet aspect, un moyen de payer moins d’impôts

Pour favoriser l’intégration

régionale et sous-régionale,

la France a lancé une initiative

en faveur d’un partenariat

renforcé avec le Maghreb, laquelle

accompagne le projet de zone

d

e libre-échange lancé par l’Egypte,

le Maroc, la Tunisie et la Jordanie

IV/LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003

L’euro fort, une devise internationale ?

L

es professeurs d’écono-

mie pourront utiliser

l’épisode monétaire

actuel pour démontrer à

leurs étudiants le caractè-

re mystérieux du marché

des changes. L’euro est monté, mar-

di 18 novembre, à un plus haut

niveau historique de 1,1973 dollar.

D’un point de vue économique, cet-

te envolée de la monnaie unique

apparaît comme une anomalie, en

contradiction avec le principe selon

lequel la force d’une monnaie est

d’abord déterminée par la vigueur

d’une économie. La progression du

produit intérieur brut (PIB) aux

Etats-Unis s’est établie à 7,2 % au

troisième trimestre, un rythme jugé

époustouflant par les experts.

Au cours de la même période, le

PIB de la zone euro a augmenté de

1,6 %, en rythme annualisé, ce qui a

été considéré… comme une grande

victoire puisqu’il est survenu après

trois trimestres consécutifs de recul

ou de stagnation. L’écart de crois-

sance de part et d’autre de l’Atlanti-

que ne s’est donc pas réduit. Si l’Eu-

rope redémarre enfin, l’Amérique

va de plus en plus vite et les prévi-

sions pour 2004 ne devraient pas

changer la donne. Le président de

la Réserve fédérale de Philadelphie,

Anthony Santomero, a jugé possi-

ble que l’économie américaine

connaisse en 2004 une augmenta-

tion de son PIB supérieure à 4 %.

Pour la zone euro, les économistes

interrogés par la Banque centrale

européenne (BCE) parient sur une

croissance d’environ 1,5 %.

Ce décalage d’activité présente

toutefois une conséquence qui,

elle, pèse directement sur le dollar.

C’est celle de creuser le déficit des

comptes extérieurs américains (la

hausse des importations aux Etats-

Unis n’est pas compensée, faute de

demande suffisante en provenance

de l’étranger, par une progression

des exportations de produits améri-

cains). En septembre, le déficit com-

mercial américain s’est accru, à

41,3 milliards de dollars, avec une

hausse de 3,3 % des importations

de biens et de services. Les autori-

tés américaines ont beau jeu de

dire, dans ces conditions, que le

problème de leur déficit commer-

cial – qui pourrait frôler la barre

des 500 milliards de dollars en

2003 – et donc le problème de la

faiblesse du dollar, est d’abord

celui du manque de croissance

dans le reste du monde.

Cet argument ne tient guère tou-

tefois, vis-à-vis de la Chine, elle aus-

si en plein boom économique.

Avec ce pays, le déficit commercial

américain a atteint un nouveau

record en septembre à 12,7 mil-

liards de dollars. Aussi l’administra-

tion américaine, faute de pouvoir

obliger Pékin à réévaluer le yuan

a-t-elle annoncé, le 18 novembre,

son intention d’imposer de nou-

veaux quotas sur les importations

de textiles chinois. Cette décision

inattendue, qui fait craindre un

regain de protectionnisme aux

Etats-Unis, est jugée comme un fac-

teur d’affaiblissement du dollar par

les économistes.

Ils y voient un signe inquiétant

que la Maison Blanche est prête à

utiliser tous les moyens à sa dispo-

sition pour satisfaire les milieux

industriels américains et stimuler

le marché de l’emploi avant les

élections. De façon générale, les

experts soulignent la perte de cré-

dibilité de l’administration améri-

caine auprès de la communauté

financière internationale, et ce mal-

gré le retour d’une forte croissan-

ce aux Etats-Unis. A cet égard, les

difficultés rencontrées par les trou-

pes américaines en Irak, mais aussi

la montée des menaces terroristes

contre les Etats-Unis, semblent

jouer de façon très négative pour

le billet vert, qui se voit progressi-

vement privé de son statut de

valeur refuge. L’euro, mais aussi le

yen, moins exposés sur le plan géo-

politique, en profitent. Mais c’est

surtout l’or, dont les cours ne ces-