III

3ème partie :

La morale

La liberté – Le devoir – Le bonheur

Chap. I. La liberté

Qu'est-ce qu'être libre ?

Introduction : les acceptions du mot

"Le terme de liberté est fort ambigu. Il y a liberté de droit, et liberté de fait. Suivant celle de droit, un esclave n’est

point libre, un sujet n’est pas entièrement libre, mais un pauvre est aussi libre qu’un riche. La liberté de fait consiste ou

dans la puissance de faire ce qu’on veut, ou dans la puissance de vouloir comme il faut. [...] Généralement celui qui a

plus de moyens est plus libre de faire ce qu’il veut : mais on entend la liberté particulièrement de l’usage des choses qui

ont coutume d’être en notre pouvoir et surtout de l’usage libre de notre corps. Ainsi la prison et la maladie, qui nous

empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner

ordinairement, dérogent à notre liberté : c’est ainsi qu’un prisonnier n’est point libre, et qu’un paralytique n’a pas

l’usage libre de ses membres."

Leibniz, Nouveaux Essais, II, 21.

1. L’intraductibilité du concept grec de la liberté

a. Aristote et la théorie de l’esclavage naturel

b. Le déplacement stoïcien

2. La liberté d’indifférence

"Il n’y a jamais d’indifférence d’équilibre, c’est-à-dire où tout soit parfaitement égal de part et d’autre, sans qu’il

y ait plus d’inclination vers un côté. Une infinité de grands et de petits mouvements internes et externes concourent

avec nous, dont le plus souvent on ne s’aperçoit pas ; et j’ai déjà dit que, lorsqu’on sort d’une chambre, il y a telles

raisons qui nous déterminent à mettre un tel pied devant, sans qu’on y réfléchisse. [...] Une cause ne saurait agir, sans

avoir une disposition à l’action. [...] Car l’univers ne saurait être coupé mi-parti par un plan tiré par le milieu [...] en

sorte que tout soit égal et semblable de part et d’autre. [...] Encore dans l’homme le cas d’un parfait équilibre entre

deux partis est impossible, et qu’un ange, ou Dieu au moins, pourrait toujours rendre raison du parti que l’homme a pris,

en assignant une cause ou une raison inclinante qui l’a porté véritablement à le prendre, quoique cette raison serait

souvent bien composée et inconcevable à nous-mêmes, parce que l’enchaînement des causes liées les unes avec les

autres va loin. C’est pourquoi la raison que M. Descartes a alléguée, pour prouver l’indépendance de nos actions libres

par un prétendu sentiment vif interne, n’a point de force."

Leibniz, Essais de théodicée, I, §§ 46-50.

3. Déterminisme et liberté

"J’appelle libre, quand à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature ; contrainte, celle qui est

déterminée par une autre à exister et à agir d’une certaine façon déterminée. Dieu, par exemple, existe librement bien

que nécessairement parce qu’il existe par la seule nécessité de sa nature. [...] Pour rendre cela clair et intelligible,

concevons une chose très simple : une pierre par exemple reçoit d’une cause extérieure qui la pousse, une certaine

quantité de mouvement et, l’impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir

nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu’elle est nécessaire,

mais parce qu’elle doit être définie par l’impulsion d’une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre il faut

l’entendre de toute chose singulière [...] parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause

extérieure à exister et à agir d’une certaine manière déterminée.

Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre tandis qu’elle continue à se mouvoir, pense et sache

qu’elle fait effort, autant qu’elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre assurément, puisqu’elle a conscience de son effort

seulement et qu’elle n’est en aucune façon indifférente, croira qu’elle est très libre et qu’elle ne persévère dans son

mouvement que parce qu’elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en

cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent."

Spinoza, Lettre 58 à Schuller.

"L’expérience n’enseigne pas avec moins de clarté que la raison, ce fait que les hommes se croient libres par cela

seul qu’ils sont conscients de leurs actions mais qu’ils ignorent les causes qui les déterminent."

Spinoza, Éthique, III, 2, scolie.

"On s’imagine ordinairement, que la liberté est égale dans tous les hommes, et que c’est une faculté essentielle

aux esprits, la nature de laquelle demeure toujours la même, quoique son action varie selon les divers objets. Car on

suppose sans réflexion une parfaite égalité dans toutes les choses, où l’on ne remarque pas sensiblement d’inégalités.

On se soulage l’esprit, on le délivre de toute application, lorsqu’on donne à toute chose une forme abstraite, dont

l’essence consiste dans une espèce d’indivisible. Mais on se trompe ; la liberté n’est point une faculté telle qu’on se

l’imagine. Il n’y a pas deux personnes également libres à l’égard des mêmes objets. Les enfants le sont moins que les

hommes qui ont tout à fait l’usage de leur raison : et il n’y a pas même deux hommes qui aient la raison également

éclairée, également ferme et assurée à l’égard des mêmes objets."

Malebranche, Traité de la nature et de la grâce, III, 1, § 9.

"Hegel a été le premier à représenter exactement le rapport de la liberté et de la nécessité. Pour lui, la liberté est

l’intellection de la nécessité. « La nécessité n’est aveugle que dans la mesure où elle n’est pas comprise ». La liberté

n’est pas dans une indépendance rêvée à l’égard des lois de la nature, mais dans la connaissance de ces lois et dans la

possibilité donnée par là même de les mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées. Cela est vrai aussi

bien des lois de la nature extérieure que de celles qui régissent l’existence physique et psychique de l’homme lui-même,

– deux classes de lois que nous pouvons séparer tout au plus dans la représentation, mais non dans la réalité. La liberté

de la volonté ne signifie donc pas autre chose que la faculté de décider en connaissance de cause. Donc, plus le

jugement d’un homme est libre sur une question déterminée, plus grande est la nécessité qui détermine la teneur de ce

jugement ; tandis que l’incertitude reposant sur l’ignorance, qui choisit en apparence arbitrairement entre de

nombreuses possibilités de décision diverses et contradictoires, ne manifeste précisément par là que sa non-liberté, sa

soumission à l’objet qu’elle devrait justement se soumettre. La liberté consiste par conséquent dans l’empire sur nous-

mêmes et sur la nature extérieure, fondé sur la connaissance des nécessités naturelles."

F. Engels, Anti-Dühring, trad. E. Bottigelli, éd. Sociales, 1963, p.146.

4. La machinerie du libre arbitre

a. L’invention augustinienne de la liberté

b. Les positions successives de Descartes

"Afin que je sois libre, il n’est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l’un ou l’autre des deux contraires ;

mais plutôt, d’autant plus que je penche vers l’un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s’y

rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l’intérieur de ma pensée, d’autant plus librement j’en fait choix et je l’embrasse.

Et certes la grâce divine et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma liberté, l’augmentent plutôt, et la

fortifient. De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un

autre par le poids d’aucune raison, est le plus bas degré de la liberté, et fait plutôt paraître un défaut dans la

connaissance, qu’une perfection dans la volonté; car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est

bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire ; et ainsi je serais entièrement

libre, sans jamais être indifférent."

Descartes, Méditation quatrième.

"Quand au libre arbitre [...], je voudrais noter à ce sujet que l’indifférence me semble signifier proprement l’état

dans lequel se trouve la volonté lorsqu’elle n’est pas poussée d’un côté plutôt que de l’autre par la perception du vrai ou

du bien ; et c’est en ce sens que je l’ai prise lorsque j’ai écrit que le plus bas degré de la liberté est celui où nous nous

déterminons aux choses pour lesquelles nous sommes indifférents. Mais peut-être d’autres entendent-ils par

indifférence la faculté positive de se déterminer pour l’un ou l’autre de deux contraires, c’est-à-dire de poursuivre et de

fuir, d’affirmer ou de nier. Cette faculté positive, je n’ai pas nié qu’elle fût dans la volonté. Bien plus, j’estime qu’elle

s’y trouve, non seulement dans ces actes où elle n’est poussée par aucune raison évidente d’un côté plutôt que de

l’autre, mais aussi dans tous les autres; à tel point que, lorsqu’une raison très évidente nous porte d’un côté, bien que,

moralement parlant, nous ne puissions guère choisir le parti contraire, absolument parlant, néanmoins, nous le pouvons.

Car il est toujours possible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu ou d’admettre une vérité évidente,

pourvu que nous pensions que c’est un bien d’affirmer par là notre libre arbitre."

Descartes, À Mesland, 09.02.1645.

"Au reste il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne le pas donner

quand bon lui semble, que cela peut-être compté pour une de nos plus communes notions. Nous en avons eu ci-devant

une preuve bien claire ; car, au même temps que nous doutions de tout, et que nous supposions et que nous supposions

même que celui qui nous a crées employait son pouvoir à nous tromper en toutes façons, nous apercevions en nous une

liberté si grande, que nous pouvions nous empêcher de croire ce que nous ne connaissions pas encore parfaitement bien.

Or, ce que nous apercevions distinctement, et dont nous ne pouvions douter pendant une suspension si générale, est

aussi certain qu’aucune autre chose que nous puissions jamais connaître."

Descartes, Principes de la philosophie, I, 39.

5. Métaphorisations diverses

a. Le libertinage

b. La doctrine libertaire

c. Le libéralisme

Conclusion :

"Il faut, en outre, préciser contre le sens commun que la formule « être libre » ne signifie pas « obtenir ce qu’on a

voulu », mais « se déterminer à vouloir (au sens large de choisir) par soi-même ». Autrement dit, le succès n’importe

aucunement à la liberté. La discussion qui oppose le sens commun aux philosophes vient ici d’un malentendu: le

concept empirique et populaire de « liberté » produit de circonstances historiques, politiques et morales, équivaut à

« faculté d’obtenir les fins choisies ». Le concept technique et philosophique de liberté, le seul que nous considérions

ici, signifie seulement: autonomie du choix. Il faut cependant noter que le choix étant identique au faire suppose, pour

se distinguer du rêve et du souhait, un commencement de réalisation. Ainsi, ne dirons-nous pas qu’un captif est toujours

libre de sortir de prison, ce qui serait absurde, ni non plus qu’il est toujours libre de souhaiter l’élargissement, ce qui

serait une lapalissade sans portée, mais qu’il est toujours libre de chercher à s’évader (ou à se faire libérer) — c’est-à-

dire que, quelle que soit sa condition, il peut pro-jeter son évasion et s’apprendre à lui-même la valeur de son projet par

un début d’action."

J.-P. Sartre, L’Être et le néant, IVème partie, Chap. I, II.

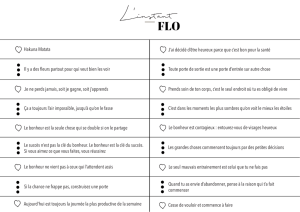

Chap. II. Bonheur et devoirs

Questions :

Qu'est-ce qu'être heureux ?

Comment éviter le malheur ?

La moralité existe-t-elle ?

La vertu peut-elle s'enseigner ?

L'oubli est-il une vertu ?

1. Le bonheur, fin ou moyen légitime ?

a. Le bonheur comme finalité morale

b. Bonheur et morale du devoir

2. Bonheur et société

a. Progrès matériel et bonheur

b. La consommation des loisirs

c. La critique nietzschéenne

3. Civilisation et « renoncement aux pulsions » (Freud)

1

/

3

100%