2. - Hachette

76

>

>Mode d’emploi

2.

Pour démarrer

Doc. 1 Les voies respiratoires de l’homme, du nez aux alvéoles

pulmonaires.

1.Le cœur et

la circulation

L’appareil circulatoire est formé d’un organe

moteur,le cœur*, et de vaisseaux

qui constituent un réseau important dont

le rôle est d’irriguer les organes du corps

(vu en 5e). Le sang qui circule permet

le transport du dioxygène* et des nutriments*

nécessaires au fonctionnement de toutes

les cellules de l’organisme. La circulation

sanguine est assurée par les contractions

du cœur,une véritable pompe (vu en 5eet en 3e).

2.Les poumons et

les échanges gazeux

Les poumons permettent le

réapprovisionnement de l’organisme

en dioxygène (vu en 5e). Les échanges gazeux

sanguins de dioxygène et de dioxyde de

carbone* ont lieu dans des alvéoles pulmonaires,

petits sacs qui terminent les ramifications

des voies respiratoires .

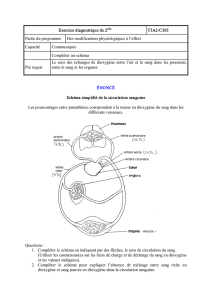

>Doc. 1 et 2

capillaires

capillaires

POUMONS

ORGANE

veine

veine artère

artère

CO2

CO2

O2

O2

CŒUR

sang riche en dioxygène

sang appauvri en dioxygène

et enrichi en dioxyde de carbone

sens de la circulation sanguine < Doc. 2 Schéma simplifié de la circulation

et des échanges gazeux.

<

L’organisme en fonctionnement

29

>

>

Sommaire des activités

1. La circulation et la respiration,

deux fonctions associées.

2. La structure du cœur et la circulation.

3. Le fonctionnement du cœur.

4. Le cœur à l’effort.

5. La distribution du sang oxygéné

aux organes.

6. La réoxygénation pulmonaire du sang.

Au cours d’un effort musculaire, il y a une consommation accrue de glucose,

principale source d’énergie,et de dioxygène. Ce dernier n’est pas stocké

dans l’organisme; par conséquent,

le sang doit assurer son apport

en permanence et en quantité

suffisante pour couvrir les besoins

des cellules musculaires.

L’activité cardio-

respiratoire et l’apport

de dioxygène

Chapitre

2.

>

[

Comment les deux fonctions associées,

la circulation et la respiration, assurent-

elles l’apport continu et approprié

en dioxygène aux cellules musculaires

en fonction de l’effort fourni?

>

Chapitre

Le sang assure le transport des gaz respira-

toires : le dioxygène O2et le dioxyde de car-

bone CO2. Le renouvellement du dioxygène se

fait au niveau des alvéoles pulmonaires. Les

échanges se font à travers les fines parois des

alvéoles et des capillaires . Dans le

sang réapprovisionné en dioxygène, la quan-

>Doc.2

Les échanges gazeux et le transport du dioxygène par le sang

2. tité de ce gaz fixée par l’hémoglobine est de

0,2 litre par litre de sang. La concentration en

dioxygène du sang artériel est toujours cons-

tante. Dans les cellules musculaires comme

dans toutes les autres cellules, l’approvision-

nement en dioxygène se fait au niveau des

capillaires sanguins .

>Doc.3

31

L’organisme en fonctionnement

< Doc. 2 Tissu pulmonaire montrant

un capillaire sanguin contenant

des hématies (MEB, 830,

en fausses couleurs).

1. Décrire les deux circulations,générale

et pulmonaire, et dégager l’importance

du cœur dans un tel circuit [ Doc. 1 ].

2. En vous aidant du modèle d’un circuit

électrique (voir doc. 2, activité 5,p. 38),

montrer que le cœur et les poumons et,

par extension, que la circulation générale

et la circulation pulmonaire sont disposés

en série [ Doc. 1 ].

3. Bilan : Sachant que le sang est

réapprovisionné en dioxygène à la sortie

des poumons, montrer l’intérêt

de cette disposition en série.

>

Exploitation

Doc. 3 Cellules musculaires en coupe transversale montrant

un vaisseau sanguin (MO, 1 850).

> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

>

2.

30

>

>

Activités

Comment la structure de l’appareil

circulatoire permet-elle

la distribution du sang

réapprovisionné en dioxygène

aux différents organes ?

Les organes reçoivent en permanence le dioxygène transporté par le sang et nécessaire

à leur fonctionnement.

[

>

Chapitre

La double circulation

L’appareil circulatoire est formé d’un réseau

clos de vaisseaux sanguins. Les artères trans-

portent le sang depuis le cœur jusqu’aux

organes. Les veines véhiculent le sang depuis

les organes jusqu’au cœur. Les artères et les

veines se ramifient respectivement

en artérioles et en veinules, de diamètres de

plus en plus fins, puis en capillaires sanguins.

Tous ces vaisseaux forment un double circuit

correspondant à une double circulation : la

circulation générale* ou systémique et la

petite circulation ou circulation pulmonaire*.

>Doc.1

1.

> Doc. 1 Schéma de l’appareil circulatoire

de l’homme.

1.La circulation et la respiration,

deux fonctions associées

cellule musculaire

vaisseau sanguin noyaux

CO2

O2

CO2O2

alvéole

pulmonaire

capillaire

sanguin

globules

rouges

cellule

pulmonaire

alvéole

pulmonaire

33

L’organisme en fonctionnement

> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

2.

32

>

>

Activités

Comment l’organisation du cœur

permet-elle la circulation du sang

entre ces deux circuits ?

Le cœur est un passage obligé entre le circuit de la circulation pulmonaire

et le circuit de la circulation générale.

[

>

Chapitre

> Doc.X Xxx

2.La structure du cœur et la circulation

L’anatomie externe du cœur

> Objectif : montrer que le cœur est

un organe cloisonné en deux structures

formées chacune de deux cavités en

relation avec des vaisseaux bien

identifiés.

1.

Les caractéristiques

de la circulation cardiaque

> Objectif : déterminer le sens

de la circulation dans le cœur.

2.

Résultats

Le document 2 présente les résultats de cette

expérience.

L’anatomie interne du cœur

> Objectif : établir la relation

entre l’organisation du cœur

et le sens de la circulation.

3.

Protocole

Sur un cœur, après avoir ligaturé tous

les tuyaux et cousu toutes les ouvertures,

réaliser des injections d’eau, colorée ou non,

dans chacun des tuyaux précisés dans

le tableau ci-contre .

>Doc.2

Protocole

•Ouverture du « cœur droit » : disposer

le cœur face ventrale au-dessus et couper

longitudinalement le tronc artériel

pulmonaire, puis sectionner la paroi

du ventricule droit en longeant le sillon

interventriculaire .

•Ouverture du « cœur gauche » : sectionner

l’aorte, puis la paroi du ventricule gauche

en suivant le sillon jusqu’à la pointe du cœur

.

•Pour chaque « cœur », observer :

– à la limite du ventricule et du vaisseau

sectionné, trois lames membraneuses

blanches en corbeille, qui constituent

la valvule artérielle ou sigmoïde (droite

ou gauche) ; introduire une petite bille ou du

coton dans l’une d’entre elles pour distinguer

leur forme, puis repérer à leur niveau l’orifice

des artères coronaires ;

– les lamelles fibreuses entre l’oreillette

et le ventricule, qui constituent la valvule

auriculoventriculaire* (droite ou gauche) ;

leur pointe est reliée par des cordons

tendineux rattachés à des piliers en saillie.

>Doc.3

>Doc.1

>Doc.1

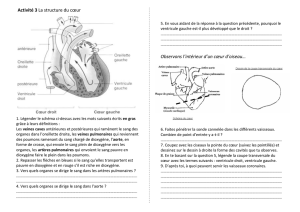

Doc. 1 Anatomie externe du cœur (face ventrale).

Ligne d’incision du tronc pulmonaire et du ventricule droit.

Ligne d’incision du tronc aortique et du ventricule gauche.

>

tronc

aortique

oreillette

droite

veine cave

inférieure

tronc

pulmonaire

ventricule

droit

sillon

interventriculaire

ventricule

gauche

oreillette

gauche

veine cave

supérieure

artère aorte

veines

pulmonaires

artère

pulmonaire

< Doc.2

injection d’eau

dans le tuyau relié à observation

la veine cave l’eau ressort par

l’artère pulmonaire

l’artère pulmonaire l’eau ne s’écoule pas

la veine pulmonaire l’eau ressort par

l’artère aorte

l’artère aorte l’eau ne s’écoule pas

artère

pulmonaire

artère aorte

première

moitié

du ventricule

droit seconde

moitié

du ventricule

droit

paroi interventriculaire

ventricule

gauche

oreillette droite

valvules

auriculo-

ventriculaires

valvules

artérielles

1. Exploiter les expériences d’injection d’eau pour dégager

les caractéristiques de la circulation sanguine du cœur [ Doc. 2 ].

2. Justifier la dénomination de « cœur droit » et de « cœur gauche »

en indiquant les cavités qui constituent chacune de ces deux

parties du cœur [ Doc. 1 ].

3. Préciser,en argumentant à partir des observations de la

dissection, dans quel sens les différentes valvules s’ouvrent

et se referment [ Doc. 3 ]. En quoi cela permet-il d’expliquer

que la circulation du sang dans le cœur se fait à sens unique?

4.Bilan : Le « cœur droit » reçoit du sang appauvri en dioxygène

et le « cœur gauche » du sang enrichi en dioxygène. Retracer

le circuit du sang dans les différents vaisseaux et cavités du cœur

en exploitant ces informations.

>

Exploitation

Doc.3 Cœur ouvert de mouton.

>

Protocole

•Localiser la face ventrale bombée d’un cœur

de mouton et la face dorsale plate,

la pointe du cœur étant vers le bas.

Sur chaque face, un sillon oblique marque

la limite entre les ventricules ; ce sillon

interventriculaire contient les artères coronaires

qui irriguent le cœur. Le tissu blanchâtre

qui les entoure est un tissu adipeux*.

•Repérer les oreillettes droite et gauche,

aplaties et rouge-sombre, et les ventricules,

qui forment la masse principale du cœur.

•Distinguer les artères à section circulaire

béante qui partent des ventricules et les

veines à section aplatie refermée qui

partent des oreillettes.

•Identifier les veines caves qui partent de

l’oreillette droite et les veines pulmonaires de

l’oreillette gauche; introduire la sonde

cannelée dans l’ouverture des autres vaisseaux.

La sonde est engagée dans le tronc artériel

aortique et le ventricule gauche si elle arrive

dans la pointe du cœur ; au contraire, la sonde

est engagée dans le tronc artériel pulmonaire

et le ventricule droit si elle arrive à gauche.

•Introduire différents tuyaux en plastique dans

l’aorte, puis dans la veine pulmonaire, la veine

cave et enfin l’artère pulmonaire.

>Doc.1

Livres et revues

– W. Voet, Massacre à la chaîne,révélations sur 30 ans

de tricherie, Calmann-Lévy,1999.

– Le Dopage, dossier hors série de Sciences et Vie,

n° 206, mars 1999.

Sites internet

– http://www.santesport.gouv.fr

Sources d’information

[

>

67

L’organisme en fonctionnement

Données chiffrées

Le rythme cardiaque moyen du

coureur non dopé, sur l’ensem-

ble de la course, est de 150 batte-

ments par minute, et ne descend

jamais en dessous de 100 batte-

ments par minute, même dans

les zones faciles. Après cinq

heures de course, son cœur

s’épuise. La fréquence cardia-

que moyenne du coureur dopé à

l’EPO est de 90 battements par

minute. Lors des efforts finaux,

le cœur de l’athlète a encore des

réserves.

Courbe de performances d’un célèbre sprinter

(16 ans de carrière)

On constate une brusque amélioration des performances en 1985.

En 1988, un contrôle antidopage se révélait positif aux stéroïdes anabolisants.

Dr J.-P. de Mondenard,

spécialiste du dopage

Un contrôle négatif ne constitue donc

pas une preuve de non-dopage?

Effectivement, la première caractéristique

d’un contrôle négatif, c’est qu’il ne permet

pas de conclure à l’absence de dopage. La

principale raison de cette lacune tient aux

nombreuses substances indécelables: la

cortisone naturelle, hormone corticosurré-

nale euphorisante et anti-inflammatoire qui

facilite l’adaptation au stress et aux charges

de travail élevées ; l’hormone de croissance,

qui stimule la production de globules rouges

et augmente l’oxygénation musculaire ;

l’hormone thyroïdienne ; l’hormone cortico-

trophine, qui stimule les glandes surrénales

productrices d’anabolisants stéroïdiens ; la

gonadolibérine d’origine hypothalamique,

qui déclenche la sécrétion d’hormones mâles

par les testicules ; la somatostatine, qui blo-

que la sécrétion d’hormones de croissance et

permet d’orienter le développement des

gymnastes...

La deuxième raison tient à l’utilisation

des produits dits d’entraînement, comme

les stéroïdes anabolisants injectables. La

plupart sont détectables, mais peuvent être

arrêtés suffisamment longtemps avant les

compétitions. Il suffit d’enchaîner alors avec

les dopants indétectables – principalement

l’hormone de croissance – ou rapidement

éliminés – comme certains stéroïdes anabo-

lisants administrables par la bouche, qui

disparaissent en cinq jours...

Sciences et Avenir,n° 593,juillet 1996.

Interview

Pistes de recherche

•Quels sont les effets recherchés par les sportifs utilisant les

substances dopantes ? Sur quels organes agissent-elles ?

•Quelles maladies soigne-t-on avec les principales substances

dopantes ? Quels risques ces substances présentent-elles

pour la santé?

•Recherchez dans l’actualité récente des cas de dopage. Quels ont

été les produits utilisés,et quel bénéfice l’athlète escomptait-il ?

012345

012345

67

fréquence cardiaque (battements par minute)

fréquence cardiaque (battements par minute)

temps de course (heures)

temps de course (heures)

coureur non dopé

coureur dopé à l’EPO

40

40

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

10,0

10,5

année civile

contrôle positif

aux stéroïdes

performance au 100 mètres (s)

Les courbes ci-dessus présentent les enregistrements cardiaques de deux coureurs,

l’un non dopé, l’autre dopé à l’EPO, dans deux courses de difficultés équivalentes.

Comparaison de deux coureurs cyclistes

> Thèmes au choix

1.

>

Thèmes au choix

66

Les performances

surhumaines

des cyclistes du Tour

de France 1997

devaient beaucoup

à l’EPO.

>

Le dopage des sportifs

Les sportifs de haut niveau cherchent à augmenter

leurs performances. Certains utilisent même des substances illicites

pour accroître la puissance et l’oxygénation de leurs muscles.

Informations

>

Des stimulants de l’agressivité, tels

les amphétamines ou cocaïne, sont

parfois utilisés comme dopants.

Dangereux et améliorant peu les

performances sportives, ils sont aisé-

ment détectés dans les urines au

cours des contrôles.

La recherche biomédicale produit

désormais des substances utiles pour

soigner certaines maladies, mais

détournées de leur bon usage par des

sportifs.

Davantage de dioxygène

• L’érythropoïétine (EPO)

La performance au cours d’un exer-

cice de longue durée (cyclisme sur

route, ski de fond, marathon…)

dépend surtout de l’aptitude maxi-

male des muscles à consommer du

dioxygène. Cette aptitude augmente

avec la capacité du sang artériel à

transporter le dioxygène. Ce sont les

globules rouges (grâce à l’hémoglo-

bine qu’ils contiennent) qui transpor-

tent le dioxygène des poumons vers

les muscles.

Le rein sécrète naturellement de

l’EPO, une hormone permettant la

multiplication des futurs globules

rouges. L’entraînement en altitude

augmente cette sécrétion naturelle :

la production des globules rouges

sanguins peut être multipliée jusqu’à

plus de sept fois! Dès 1988, la prise

d’EPO artificielle a permis une spec-

taculaire augmentation des perfor-

mances dans les sports d’endurance,

mais elle peut conduire à un accident

vasculaire grave car elle augmente la

viscosité du sang.

• Les substituts du sang

Dans les années 1970, la pratique de

l’autotransfusion après un séjour en

altitude, qui augmente le nombre de

globules rouges, s’est développée.

De nos jours, des substituts du sang

tels que les hémoglobines modifiées

ou les PFC (perfluorocarbones) per-

mettent de récupérer une quantité

supplémentaire de dioxygène lors-

qu’ils sont injectés dans le sang. Les

dangers (infections, accidents vas-

culaires) sont encore mal connus.

Davantage de muscle

• Les stéroïdes anabolisants

Substances analogues à l’hormone

mâle naturelle, la testostérone, ils

stimulent la croissance musculaire et

l’agressivité, et améliorent la capa-

cité d’entraînement. Le vainqueur du

100 m des jeux de Séoul, en 1988,

fut convaincu de dopage avec un

stéroïde anabolisant. L’ex-RDA dopait

systématiquement ses athlètes de

cette façon.

Les risques de l’usage des stéroïdes

sont très nombreux: problèmes vas-

culaires, cancers...

• L’hormone de croissance (GH)

L’hypophyse sécrète naturellement

la GH. L’hormone de croissance

semi-synthétique est détectable dans

les contrôles depuis 1999. Comme

l’hormone naturelle, elle favorise

le développement musculaire et la

mobilisation des graisses de réserve,

et accélère la réparation des tissus

après une blessure.

Les conséquences néfastes de la prise

de GH sont l’allongement du menton

et des mains, des maladies cardia-

ques, parfois des diabètes.

Aux championnats du monde d’athlétisme d’Edmonton, en 2001, deux athlètes britanniques

protestent contre la gagnante du 5000 m féminin, contrôlée positive à l’EPO: « Dehors, les

tricheurs à l’EPO ».

>

Partie

Introduction

du chapitre

Les questions

qui se posent

Le sommaire

des activités

du chapitre

>

>

Exercice résolu

45

L’organisme en fonctionnement

Solution

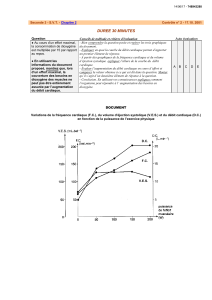

> Décrire les variations de la fréquence et du débit cardiaque

avec l’intensité de l’effort chez des individus entraînés

et des individus non entraînés.

> Proposer une explication à la différence de variation

du débit cardiaque entre les individus entraînés

et les individus non entraînés.

> Relier le débit sanguin aux besoins cellulaires.

Développement

Chez l’individu non entraîné et l’individu entraîné, la fréquence

cardiaque et le augmentent régulièrement

lorsque la puissance de l’exercice s’intensifie. Pour l’individu

entraîné, la passe de 80 batmin– 1 au

repos à 140 batmin– 1 pour un effort d’intensité notée 5, et le

débit cardiaque de 5 Lmin– 1 à 25 Lmin– 1.

Sans entraînement, la fréquence cardiaque varie de 90 à

170 batmin– 1 et le débit cardiaque de 5 à 20 Lmin– 1.

fréquence cardiaque

débit cardiaque

Pour un exercice d’intensité donnée, on constate que, chez

l’individu non entraîné,la fréquence cardiaque est supérieure

et le débit cardiaque inférieur à ce que l’on mesure chez un

individu entraîné.

Après l’ , la fréquence cardiaque s’élève moins

vite et le débit cardiaque augmente rapidement avec la

puissance de l’effort. Le débitcardiaque est le volume de sang

qui circule à chaque minute ; il est le produit de la fréquence

cardiaque et du volume d’éjection systolique. Chez l’individu

entraîné, le débit cardiaque augmente alors que la fréquence

diminue ; cela s’explique par une augmentation du

.

L’augmentation du débit sanguin cardiaque permet une

distribution plus importante du nécessaire aux

cellules musculaires pour produire de l’énergie.

dioxygène

d’éjection systolique volume

entraînement

> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

Exploitation de documents

Entraînement et modifications des performances

>Sujet

<

Dans la pratique d’un sport, l’entraînement permet l’amélioration des performances. Cette amélioration dépend de nom-

breux paramètres physiologiques tels que l’activité cardiaque, l’activité pulmonaire, etc.

Question: à partir de l’exploitation rigoureuse des documents 1 et 2 et de vos connaissances,

montrer comment l’entraînement modifie le fonctionnement cardiaque et expliquer en partie l’amélioration

des performances sportives.

Doc. 1 et 2 Variations de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque en fonction de l’intensité de l’effort

chez des individus avant et après une période d’entraînement.

>

débit cardiaque (L .min–1)

intensité de l’effort

0

repos

12345

10

20

30

40

50

2

1

sans entraînement

avec entraînement

2

1

fréquence cardiaque (bat.min–1)

intensité de l’effort

0

repos 12345

60

80

100

120

140

160

180

2

1

sans entraînement

avec entraînement

2

1

47

L’organisme en fonctionnement

> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

7.Le travail musculaire et la consommation

de dioxygène

> Objectif : résoudre un problème physiologique à partir

de l’analyse de courbes.

On étudie la variation de la consommation de dioxygène

par un sujet au cours d’un exercice musculaire d’intensité

croissante. On obtient les courbes ci-dessous.

1.À partir de l’étude générale de ces courbes, montrer

comment évolue la consommation de dioxygène au cours

du temps quelle que soit l’intensité de l’exercice.

2.Donner une explication physiologique.

8. La révolution cardiaque

> Objectif : restituer des connaissances à partir de l’étude

d’un document. 1.Légender le schéma.

2.À quelle phase

de la révolution cardiaque

correspond ce schéma ?

Justifier la réponse.

3.Rappeler les

principaux événements

correspondant

à cette phase.

4.Pourquoi dit-on que

la circulation est

orientée ?

9. L’oxygénation du sang

> Objectif : analyser et interpréter les données d’un graphe.

Le graphe ci-après représente les variations de

la concentration en dioxygène d’une artère (CA) et d’une

veine (CV) en fonction d’un effort d’intensité croissante.

1.Comment chacune de ces concentrations varie-t-elle

au cours d’un effort ?

2.Calculer le débit cardiaque au repos et au cours de l’effort

maximal ?

4

1

2

3

5

6

consommation de

dioxygène (L.min–1)puissance

de l’exercice (W)

temps (min)

250

200

150

100

50

012345

1

2

3

4

3.Proposer une explication physiologique rendant compte

des réponses aux questions précédentes.

10.Le cycle cardiaque

> Objectif : utiliser des informations nouvelles.

Lors d’un cycle cardiaque, on enregistre simultanément

les variations des pressions de l’oreillette gauche,

du ventricule gauche et de l’aorte, et les bruits cardiaques.

1.Identifier les événements numérotés de 1 à 4

qui marquent le cycle cardiaque. Justifier la réponse.

2.À partir de la réponse précédente et des enregistrements

des bruits cardiaques, nommer les étapes A,B et C.

0

20

40

60

80

100

120

bruits

cardiaques

pression

(mm de Hg)

A B C

1er 2e

pression

aortique pression

ventriculaire

gauche

pression

auriculaire

gauche

2

3

4

1

concentration en dioxygène (mL par 100 mL de sang)

effort d’intensité croissante

repos

consommation

de dioxygène

(L.min–1)

CA O2

CA O2 - CV O2

CV O2

012345

4

8

12

16

2.

>

>

Exercices

Chapitre

46

Évaluation des acquis

>Voir corrigé, p.267

Restitution organisée

des connaissances

4. L’apport en dioxygène aux organes

Pour permettre le bon fonctionnement de l’organisme,

l’apport en dioxygène aux cellules doit être constant

et adapté aux besoins.

Question : montrer comment l’organisation de la

circulation sanguine,l’organisation du cœur ainsi que

le fonctionnement cardiaque permettent un apport

continu en dioxygène aux organes.

5. Les adaptations cardiorespiratoires

Lors d’un effort physique,le fonctionnement

cardiorespiratoire change; on parle d’adaptation.

Question : dégager les modifications cardiovasculaires

survenant lors d’un effort et montrer en quoi elles

constituent une réponse adaptée à cet effort.

Exploitation de documents

6. Les contractions cardiaques

> Objectif : mobiliser des connaissances.

1. Retrouver la (ou les) bonne(s) réponse(s)

Dans chaque cas, justifier votre choix.

1.La circulation pulmonaire et la circulation générale

sont:

a.disposées en parallèle ;

b. indépendantes l’une de l’autre ;

c.disposées en série.

2.Lors d’une révolution cardiaque :

a.la systole ventriculaire précède la systole auriculaire;

b. la systole ventriculaire du « cœur droit » précède celle

du « cœur gauche » ;

c.la systole ventriculaire éjecte le sang dans

les artères.

3.Les valvules auriculoventriculaires sont ouvertes:

a.lors de la contraction des oreillettes;

b. au cours de la diastole ;

c.lors de la systole ventriculaire.

4.Les valvules artérielles s’ouvrent :

a.lors de la contraction des oreillettes;

b. au cours de la diastole ;

c.lors de la systole ventriculaire.

5.Les artères sont des vaisseaux qui transportent:

a.du sang oxygéné ;

b. du sang appauvri en dioxygène ;

c.du sang des organes vers le cœur.

6.Le sang saturé en dioxygène circule :

a.dans les deux oreillettes ;

b. dans le ventricule gauche ;

c.dans l’artère aorte.

7. Lors d’un effort physique:

a.le débit cardiaque augmente ;

b. la ventilation pulmonaire diminue;

c.l’irrigation de tous les organes est accrue.

2. Définir les expressions et le mot suivants

a.Circulation en série.

b. Circulation en parallèle.

c.Débit cardiaque.

d.Révolution cardiaque.

e.Valvules.

3. Rédiger une phrase en utilisant

les expressions et mots suivants

a.Diastole ; révolution cardiaque ;systole.

b.Ventilation pulmonaire ;effort ; débit cardiaque.

Les deux documents ci-dessus représentent une coupe

du myocarde, obtenue après exploration du cœur

par scintigraphie.

1.Proposer une légende pour et . Justifier la réponse.

2.À quelle(s) phase(s) de la révolution cardiaque correspond

chacun de ces documents ? Justifier la réponse.

3.Préciser ce que devient le sang contenu dans chacune

des cavités.

ba

ab

second temps, de l’ouverture des valvules artérielles.

L’éjection du sang dans les artères aorte et pulmonaire a lieu

à pression constante.

Une fois le sang expulsé, les valvules artérielles se referment

sous l’effet de la pression du sang artériel, empêchant ainsi le

reflux du sang dans les ventricules.

1. La distribution du sang oxygéné

aux organes

La disposition en série des deux circulations, le fonctionne-

ment du cœur et la circulation intracardiaque orientée

concourent à la présence d’un sang saturé en dioxygène lors

de son éjection dans la circulation générale au niveau du

tronc artériel aortique. Ce tronc se ramifie en de nombreuses

artères qui permettent l’irrigation des différents organes.

Ceux-ci (reins, intestin, cerveau,etc.) sont donc, par analogie

avec un montage électrique, disposés en parallèle. Chaque

organe reçoit ainsi une partie du sang saturé en dioxygène

(activité 5)

.

La quantité de dioxygène consommée par les muscles ou

tout autre organe dépend donc de cet apport, mais aussi de

la quantité prélevée. Cette quantité correspond à la diffé-

rence entre la concentration du sang artériel afférent en

dioxygène (CA O

2

) et la concentration du sang veineux

sortant en dioxygène (CVO

2

)

(activité 6)

.

2. Le contrôle local de la circulation

vasculaire

Au cours d’une activité physique, le débit du sang qui arrive

dans chacun des organes au repos est modifié en fonction des

besoins. Les muscles reçoivent une quantité importante de

sang oxygéné, tandis que d’autres organes comme les reins en

reçoivent peu.Seule l’irrigation cérébrale demeure constante.

La circulation vasculaire locale est donc modifiable. Les arté-

rioles sont capables de modifier le flux sanguin arrivant dans

un organe soit en le favorisant par vasodilatation*, soit en le

limitant par vasoconstriction*.

Entourant les capillaires sanguins, de petits muscles ronds,

appelés sphincters,peuvent se contracter ou se relâcher ; leur

contraction exerce une constriction des capillaires et bloque

ainsi la circulation, alors que leur relâchement la permet

(activité 5)

.

L’importance de la surface d’échange entre le sang et les

cellules de l’organe dépend du nombre de capillaires, fermés

ou ouverts, et varie en fonction des besoins. L’adaptation de

cette distribution du sang suppose une coordination fonc-

tionnelle du système vasculaire

(activité 5)

.

3. L’augmentation du débit cardiaque et

de la ventilation pulmonaire

Les besoins accrus au cours d’un effort impliquent une

augmentation de l’approvisionnement et de la distribution

en dioxygène. Cela est permis par l’augmentation du débit

cardiaque* DC (en L

min– 1), qui dépend à la fois de la

fréquence cardiaque* FC (en coup

min– 1 ou bat

min– 1) et

du volume de sang éjecté à chaque systole ou volume

d’éjection systolique VES(en mL

bat– 1)

(activité 4)

.

L’augmentation de la ventilation permet de maintenir dans

les alvéoles un air suffisamment riche en dioxygène pour

assurer la saturation du sang au niveau des poumons malgré

l’augmentation du débit cardiaque et de la différence

artérioveineuse. Il y a donc couplage de l’augmentation des

activités cardiaque et ventilatoire

(activité 6)

.

La période de contraction estsuivie de la diastole générale.Le

myocarde est entièrement relâché. Le sang afflue par les

veines caves dans l’oreillette droite et le ventricule droit, et

par les veines pulmonaires dans l’oreillette gauche et le

ventricule gauche

(activité 3)

.

Circulation générale

Circulation pulmonaire

Cœur

Débit cardiaque

Diastole

Fréquence cardiaque

Myocarde

Révolution cardiaque

Saturation en dioxygène

Systole auriculaire

Systole ventriculaire

Valvules

Vasoconstriction

Vasodilatation

Mots-clés

[

>

43

L’organisme en fonctionnement

> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

Les adaptations vasculaire,cardiaque

et respiratoire au cours d’un effort

>

42

expulsé dans les artères pulmonaires vers les poumons.

Le sang circule alors dans les capillaires pulmonaires où il

est saturé en dioxygène*. Le dioxygène, gazeux dans l’air

alvéolaire, se combine avec l’hémoglobine,protéine présente

dans les hématies, sous forme d’oxyhémoglobine

(activité 5)

.

En même temps, le dioxyde de carbone, produit de la respi-

ration cellulaire, passe du sang dans l’air alvéolaire. Ainsi

oxygéné, le sang rejoint le « cœur gauche » par les veines

pulmonaires ; il est éjecté dans l’aorte, rejoignant la circula-

tion générale* qui assure l’apport en dioxygène à tous les

organes.

Par analogie avec un montage électrique,on peut dire que le

cœur et les poumons sont deux organes disposés en série

puisqu’ils reçoivent successivement la totalité du sang cir-

culant

(activités 1 et 5)

.

1. Les appareils circulatoire et respiratoire

L’appareil circulatoire est formé d’un organe moteur, le

cœur*, et de vaisseaux qui constituent un réseau important

permettant l’irrigation de l’ensemble des organes. Le sang

circule dans ces vaisseaux suivant un circuit à double circula-

tion : la circulation générale et la circulation pulmonaire.

L’appareil respiratoire est constitué par les deux poumons et

les voies respiratoires (trachée et bronches). Le réseau des

ramifications à partir des bronches se termine par de petits

sacs, les alvéoles pulmonaires où aboutitl’air

(activité 1)

.

2. La double circulation

Au cours de la circulation pulmonaire*, la totalité du sang,

provenant de la circulation générale par les veines caves et

appauvri en dioxygène, passe par le « cœur droit ». Il est

2. Le fonctionnement ordonné

de la pompe cardiaque

Le cœur a une activité rythmique de 70à 80 battements par

minute au repos.Chaque battement correspond à une pério-

de appelée révolution cardiaque* ou cycle cardiaque*, au

cours de laquelle le myocarde se contracte et se relâche.

Chaque cycle cardiaque présente trois phases :la contraction

des oreillettes ou systole auriculaire*, la contraction des

ventricules ou systole ventriculaire* et la période de repos

général ou diastole* générale. Ces trois événements sont

synchrones pour les deux parties droite et gauche du cœur.

Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes, qui se sont

remplies passivement de sang au cours de la diastole, se

contractent et expulsent le sang dans les ventricules en

grande partie remplis en même temps que les oreillettes.Les

valvules auriculoventriculaires sont ouvertes et les valvules

artérielles fermées.

Les ventricules,entièrement remplis, se contractent lors de la

systole entraînant une augmentation de la pression ventri-

culaire. Celle-ci est responsable,dans un premier temps,de la

fermeture des valvules auriculoventriculaires, puis, dans un

1. La circulation orientée dans le cœur

Le cœur est un organe cloisonné formé de quatre cavités :

deux oreillettes et deux ventricules. Chaque oreillette

communique avec un ventricule et l’ensemble constitue une

partie du cœur. La circulation du sang est orientée grâce aux

valvules*.

Les valvules auriculoventriculaires* sont des lamelles mem-

braneuses localisées entre une oreillette etun ventricule.Ces

membranes ou valves,rattachées par des cordons tendineux

à des piliers du myocarde*, ne s’ouvrent que dans le sens

oreillettes ➝ventricules.

Les valvules artérielles ou sigmoïdes, lamelles membra-

neuses en corbeille localisées à la limite des ventricules

et des vaisseaux qui en partent (tronc artériel aortique

et tronc pulmonaire), ne s’ouvrent que dans le sens ventri-

cules ➝vaisseaux.

L’ouverture et la fermeture des valvules dépendent des

pressions qui s’exercent sur elles au cours des

contractions. La fermeture des valvules s’accompagne de

deux bruits perceptibles à l’auscultation au stéthoscope*

(activités 2 et 3)

.

2.

>

>

L’essentiel

Chapitre

La circulation et la respiration,

deux fonctions associées

>

Le rôle du cœur

>

>

>

44

L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène

2.

>

>

Bilan

Chapitre

La disposition en parallèle de la circulation générale (entre le cœur et les organes) et la disposition en série

de la circulation pulmonaire (entre le cœur et les poumons) permettent aux muscles de recevoir du sang

saturé en dioxygène.La circulation cloisonnée et orientée du cœur organise cette distribution.

Au cours d’un effort, les modifications du débit cardiaque et de la ventilation pulmonaire,et la réorganisation

de la distribution sanguine au niveau des capillaires entraînent une oxygénation optimale nécessaire

au fonctionnement musculaire. Lors d’une activité physique,les réponses cardiorespiratoires sont couplées.

Les connaissances essentielles sous forme d’un résumé structuré avec les mots-clés du chapitre et d’un schéma bilan

Des exercices de niveaux variés pour s’entraîner

À la fin de chaque partie, des thèmes d’actualité riches en documents avec des pistes

de recherche et des sources d’information

Des notions déjà

vues dans les classes

ou les chapitres

antérieurs

De nombreux

documents sous

des formes variées

(photographies,

schémas

d’interprétation,

extraits de textes,

etc.)

L’exploitation

des documents

aboutissant à

une question bilan

L’exploitation

des résultats

Un protocole

réalisable

en classe

Les questions

auxquelles

l’activité

se propose

de répondre

Des activités

expérimentales

clairement

identifiées

1

/

1

100%