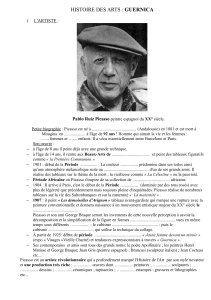

Théâtralité dans l`œuvre de Picasso

2

éâtralité

dans l’œuvre de Picasso

Saida Rahal Khamassi

9.42 528864

----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : Classique

[Roman (134x204)]

NB Pages : 108 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 7.94

----------------------------------------------------------------------------

éâtralité dans l’œuvre de Picasso

Saida Rahal Khamassi

2

2

2

3

Introduction

« La peinture » passe d’une image qui sert pour

visualiser l’aboutissement d’un long et pénible

processus d’érudition et de calculs à une entité active

dans la poïétique. C’est à partir de ce moment décisif,

qu’un discours sur la théâtralité devient possible.

Picasso est fasciné par les acquis que son

prédécesseur classique Vélasquez a réalisé à la peinture

espagnole, notamment le rôle de prospection qu’il

réussit à lui faire attribuer. Il s’agit de la prospection

des autres artifices du scénario de la représentation

classique, qui ne se passe pas sans jeu avec le dispositif

perspectif. Il en finit par déduire que la peinture peut

être l’équivalent ou le substitut de la réalité.

Cet événement inédit, fait la véritable

spectacularité de l’œuvre de Picasso. Ce peintre qui

en épuisant dans l’univers de l’altérité, celle de la

peinture de ses prédécesseurs et celle de la réalité qui

l’entoure, inverse et trans-forme toutes les anciennes

conceptions et options relatives à l’acte de peindre.

Que fait Picasso ou comment procède-t-il pour créer

et pour re-créer l’espace où s’exprime cette

théâtralité ? Cet espace qui d’après ses Ménines, ne

2

4

contient ni « écriture perspectiviste », ni mise en cadre

séparative, cet espace où on ne peut cliver la fiction de

la réalité, ni l’illusion de la vérité ?

Ce qui explique, peut être, l’énigme et l’ambigüité

suscitées par l’œuvre de Picasso, notamment ses

Ménines, cette œuvre, qui tout en gardant « sa charge

mimétique », reflète un grand effort de faire l’écart

avec le « modèle ».

Ce fait, est l’un des principaux « enjeux », qui

constitue le dialogue peinture-réalité, qui est un

dialogue de souche classique. Dans ce dialogue, le

spectateur peut voir et peut sentir une forte présence

de théâtralité.

Mais, est ce que cet enjeu, suffit-il à épuiser l’idée

d’une théâtralité de la peinture ? Ou, faut-il encore

ajouter l’existence d’une manière spécifique de

travailler et de faire la peinture ?

Picasso dit : « Je ne cherche pas », ce qui revient à

dire ; je ne m’efforce pas de trouver des solutions aux

énigmes soulevées par les générations picturales

précédentes. Mais il s’agit plutôt – pour lui – de

trouver toujours de nouvelles énigmes dans et à la

peinture. Ce fait constitue le véritable attrait du

spectacle de la peinture.

Ainsi, Picasso a-t-il réussi à trouver et à nommer

l’énigme des Ménines comme telle ? A-t-il réussi à la

faire dé-tourner en de nouvelles énigmes, pertinentes,

qui peuvent servir la peinture.

Il ajoute « Je trouve », c’est-à-dire je rencontre les

autres, leur peinture et leur « moi » (plastique). Cette

rencontre-dé-couverte, constitue la véritable intention

picassienne. « Trouver », veut dire en latin

« composer », « mettre ensemble ». Quoi ? Sinon la

2

5

subjectivité et l’altérité picturales. La théâtralité, est

donc ce mystérieux et énigmatique procédé qui

permet, de faire co-exister subjectivité et universalité.

Le principe d’universalité sera appliqué au présent

ouvrage, dans le sens de varier les témoins et les

témoignages, pour relever un double défi, celui de

bien définir et celui de bien analyser la théâtralité,

comme étant une notion qui se rattache, autant à

l’esthétique qu’à la poïétique.

A ce niveau, il est peut être judicieux de préciser

que la notion en question dans cet ouvrage, celle de la

théâtralité, n’est pas réduite à un certain parallélisme

ou à une certaine correspondance entre deux formes

d’expression artistique distinctes, à savoir la peinture

et le théâtre. Et ceci, parce que « pour Picasso, la

peinture et le théâtre sont des représentations du réel.

Ils sont autonomes et ils adoptent la même

démarche »1.

La théâtralité a son autonomie par rapport au

« théâtre » proprement dit, et théâtraliser en peinture,

ce n’est pas chercher à obtenir l’effet du cube

scénographique sur les deux dimensions du tableau,

comme c’était le cas dans la tradition picturale de la

Renaissance.

Au contraire, la théâtralité se voit comme un

procédé de « visibilité plastique (…) qui exprime

l’essence et l’autonomie (…) de la peinture vis-à-vis

1 H. Hemaidi, Picasso et le théâtre in Ecriture et peinture au

XXe siècle, Sud Editions, Maisonneuve et Larose, 2004, p222.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%