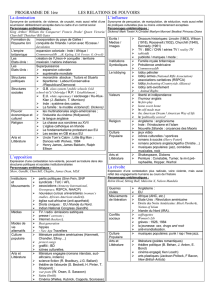

De grandes espérances - Studio Théâtre de Stains

De grandes espérances

1ère adaptation théâtrale de l’œuvre de Charles Dickens

Spectacle tout public

Le Studio Théâtre de Stains est soutenu par la ville de Stains, Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, la Direction

Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et par le Conseil Régional Ile-de- France

De grandes espérances

D’après l’œuvre de Charles Dickens

Traduction de Charles Bernard-Derosne revue par Jean Pierre Naugrette

Editions « Le livre de Poche classique »

Mise en scène Marjorie Nakache

Avec

Marthe Fieschi, Nicolas Guillemot, Elisa Habibi,

Charles Leplomb, Xavier Marcheschi, Marina Pastor

Adaptation

Xavier Marcheschi

Décor : Jean Michel Adam

Costumes : Nadia Rémond

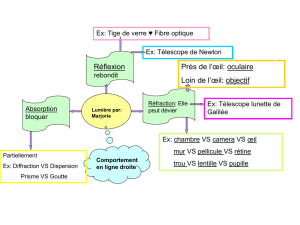

Lumière : Lauriano de la Rosa

Masques : Geneviève David

Musique originale : Gérard Maimone

Vidéo : Brahim Saaï

Régie générale : Hervé Janlin

Régisseurs : Rachid Baha et Théo Errichiello

Chargée de relations presse et relations publiques

Aurélie Platania

01 48 23 06 61 / 06.13.67.30.90

rp@studiotheatrestains.fr

Contacts diffusion

Kamel Ouarti / Muriel Dorival

Tél.: 01 48 23 06 61

contact@studiotheatrestains.fr

www.studiotheatrestains.fr

« L'extraordinaire puissance de Dickens a un effet étrange. Elle

fait de nous des créateurs, pas seulement des lecteurs et des

spectateurs »

Virginia Woolf

Orphelin, le jeune Pip est destiné à être forgeron

jusqu’au jour où, promis à de grandes espérances, il sera

propulsé dans le monde fabuleux de Miss Havisham et

tombera éperdument amoureux de sa fille adoptive,

Estella.

Evasions rocambolesques, déchirements amoureux, vils

profiteurs, hommes de loi de glace, étrange sorcière

échevelée, sublime beauté au cœur froid… De grandes

espérances est un spectacle aux multiples facettes, un

récit plein de suspense, de rebondissements, de

brouillard et de tempête.

NOTE D’INTENTION ET CHOIX DE MISE EN SCENE

POURQUOI DE GRANDES ESPERANCES EN 2014 ?

De grandes espérances...de grandes attentes. Prendre ses rêves pour la réalité future ?

L’œuvre, toujours moderne, a souvent fait l’objet - encore récemment - d’adaptations

au cinéma et à la télévision.

Pleine de drôlerie et d’humour, la force mythique de certains thèmes donne lieu à des

scènes d’anthologie. Roman des illusions perdues, des espoirs envolés, comédie des

erreurs, fausse éducation sentimentale, on peut établir un parallèle entre ce XIX° siècle

et 2014.

La société que dépeint Dickens est oppressive, figée dans l’archaïsme de son mode de

vie et la pesanteur de ses habitudes ; figée dans le carcan d’une hiérarchie immuable :

une classe laborieuse (ouvrière) engluée dans la misère, exploitée par une classe

dominante (bourgeoise) aux desseins égoïstes, enfermée dans ses manoirs où ne vivent

que des fantômes.

Ce fractionnement en strates sociales bien hermétiques, comporte des niveaux à jamais

inaccessibles pour qui n’est pas issu d’une famille fortunée ou noble. Ainsi, les gens ne

sortent jamais de leur quartier, village, et, s’aventurer loin des lieux assignés à leur

condition sociale est, non seulement hors de propos, mais périlleux. Ils sont donc

contraints de stagner. Le marais –lieu où débute l’action - tel un périphérique, les

sépare, faisant office de douves et de muraille pour protéger la citadelle de Miss

Havisham. Qu’ils viennent, de quelque façon que ce soit, à transgresser cet ordre, et le

destin se chargera de les châtier avec sévérité.

Pip (comme le jeune Dickens) vivait dans

un univers simple, cohérent, dont il aura

honte, et le voilà projeté dans un univers,

sans véritables valeurs morales,

impitoyable et factice, qui le méprisera.

Ce monde infiltre tous les tempéraments ;

cache, puis révèle tous les pièges, les

travers de notre société : vulgarité,

étalage, appât du gain facile, envie... les

sept péchés de la capitale où l’argent

règne, en maître incontesté !

Lui seul permet le lien entre les classes sociales, se substituant à toute

autre communication. Substitution imposée par la classe dominante.

© Benoîte Fanton

Dickens n’est pas un révolutionnaire. Il serait plutôt un conservateur, au mieux un

réformateur ; il ne se fait guère d’illusion sur les politiques, la bourgeoisie, les nobles ; il

ne les critique pas. C’est plutôt le comportement des gens qui est jugé (avec beaucoup

de générosité, par Dickens, en empathie avec ses personnages, surtout quand la

douleur et l’injustice sont dues à l’attitude égoïste d’autres êtres humains.) C’est ce

comportement qui empêche tout progrès. Car, au lieu de combattre les injustices, ses

personnages envient les riches, ceux qui réussissent, et ils veulent les imiter. Ils sont

victimes de leur complaisance et on ne peut pas voir en eux des persécutés. Et, même

s’ils se font de fausses illusions sur la générosité des nantis - Pip l’apprend à ses

dépends-, à tout le moins, ces derniers les font rêver. On ne tue pas le rêve. Aussi, rien

n’évolue car personne ne veut remettre en question l’ordre établi. Ils le renforceraient,

même. Pip découvrira plus tard que son désir de devenir un gentilhomme l’a amené à

dédaigner, un moment, certaines richesses de la vie.

Quel doit être notre comportement quand l’heure du choix arrive. Pip reniera-t-il

son passé, son milieu et ceux qui l’ont élevé ? Pour quel but ? Les Grandes

espérances sont-elles vouées à l’échec si elles vous éloignent de votre passé ?

Pour réussir faut-il (se) trahir ?

De grandes espérances raconte le parcours initiatique de deux orphelins -Pip et

Estella- leur éducation, leur relation à la famille, au milieu social où ils vivent. Passage

de l’enfance à l’âge adulte ; du conte de fées à la lutte pour la vie ; de l’innocence à la

culpabilité ; de l’amour à l’argent.

Dickens s’est toujours montré très critique vis-à-vis d’une éducation, d’un « dressage »,

qui ne prendrait pas en compte la personnalité des enfants, leurs aspirations, leurs

participations au processus de la connaissance ; à l’égalité des chances.

QUE PRIVILEGIER ?

Transposer en restant fidèle au texte ? Projet théâtral impossible, l’ensemble des signes

de la représentation : les personnages, décor, lumières, costumes, musique,

accessoires... constituent un sens, une rhétorique, une poétique théâtrale (métaphore,

métonymie), qui va au-delà de l’ensemble textuel.

Le choix esthétique de la mise en scène s’appuie délibérément sur le mode féerique qui

permet une mise à distance de la réalité –le texte étant ainsi théâtralisé- nous assistons

à une quête de la part de ces jeunes, une fuite éperdue vers on ne sait quelle issue.

Conte de fée, entre rêve et réalité : -le forçat Magwicht dans le rôle de l’Ogre qui veut

dévorer le Petit Poucet, Pip, surgissant, tel un diable, un revenant, un génie, non de la

lampe d’Aladin mais d’une tombe, pour jouer le rôle de Gepetto (Pinocchio), à la fois

Pygmalion /Frankenstein/ père ;

-une Ogresse, sa sœur (il y a même, au cimetière, outre les parents, cinq gosses, frères

et sœurs de Pip, toute la famille enterrée, sauf l’Ogresse !) ;

-Miss Havisham, la mauvaise Fée, la méchante reine ;

-Pip, Le Prince Charmant, qui vient délivrer la Princesse enfermée, Estella.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%