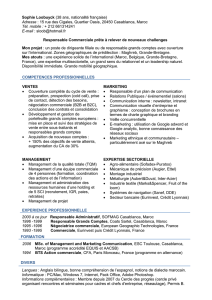

Revue économique du 15 mars 2013-1 (Lecture seule)

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération

Direction de la Diplomatie Publique et des Acteurs non Étatiques

Revue Économique hebdomadaire

N° 86

Du 15 mars 2013

L’Europe investit pour

la croissance et l’em-

ploi

L’économie européenne est engagée dans un

long processus de rééquilibrage. Les

déséquilibres macroéconomiques qui se sont

creusés ces dix dernières années, souvent

aggravés par un boom du crédit, sont en voie

de correction...

Actes

Le Maroc a heureusement vendu sa dette

avant que la situation des Finances publiques

ne s’aggrave. Autrement, il aura fallu dealer

avec d’autres conditions sur le marché inter-

national! Et au risque d’alimenter le camp

des cassandres, les check-up n’annoncent

guère un rétablissement du malade. Ces

réserves ne s’appuient pas seulement sur les

scénarios pessimistes pour 2013...

Télécoms: les des-

sous du détourne-

ment du trafic inter-

national

Le détournement du trafic international

taraude les opérateurs télécoms et prend

des proportions importantes. Ces

dernières années, le phénomène s’inten-

sifie et devient plus sophistiqué. Les

fraudeurs recourent à des méthodes de

plus en plus ingénieuses et difficiles à

appréhender....

Le grand découplage

Depuis le second semestre 2012, les

marchés financiers ont connu une forte

reprise dans le monde entier. En effet

aux États-Unis le Dow Jones a battu son

record de tous les temps début mars,

après avoir augmenté de près de 9%

depuis septembre En Europe les «armes

pour le mois d'août», du président de la

Banque centrale...

S O M M A I R E

Bourse de Casablan-

ca: pas d’éclaircie

en 2013

La situation ne s’arrange pas à la

Bourse de Casablanca. Après avoir

clôturé sa cinquième année de baisse

depuis 2008, avec une contre-

performance de 15% en 2012, la place

semble avoir entamé une nouvelle

année baissière. Au 22 février, l’indice

de toutes les valeurs s’est enfoncé à -

5%...

08

06

Presse économique nationale

02 Actes

02 A quoi jour le Trésor?

02 Mirages numériques

03 Professions libérales: le coût invisible d’une concurrence

boiteuse

03 IDE: les prescriptions de Mckinsey

Presse économique internationale

04 3% et alors?

04 La Silicon Valley décline-t-elle ou perd-t-elle seulement sa

spécificité?

05 Wall Street: à la santé de Ben!

05 Le grand découplage

Page Finances

06 CGI: les retards de livraison limitent les résultats

06 20 milliards: c’est, en dollar, ce que pourrait perdre Gold-

man Sachs en cas de crise

06 Bourse de Casablanca: pas d’éclaircie en 2013

07 La Banque mondiale approuve un prêt de 160 millions de

dollars

07 Les émergents investissent de plus en plus dans les pays

occidentaux

07 Les principaux barrages du Maroc remplis à 80%

07 Zone euro: lueur d’espoir pour la croissance selon

l’OCDE

07 L’Espagne à l’abri de la crise italienne

07 Un don saoudien de 400 millions de dollars

07 Le Qatar prépare une nouvelle offensive en Angleterre

Eco zoom

08 Télécoms: les dessous du détournement du trafic

international

08 L’Europe investit pour la croissance et l’emploi

02

05

08

Brèves Eco

Actes

Le Maroc a heureusement vendu

sa dette avant que la situation des

Finances publiques ne s’aggrave.

Autrement, il aura fallu dealer

avec d’autres conditions sur le

marché international! Et au risque d’alimenter le camp des

cassandres, les check-up n’annoncent guère un

rétablissement du malade. Ces réserves ne s’appuient pas

seulement sur les scénarios pessimistes pour 2013 qui se

multiplient ici et là, ni sur la mission que les services du

FMI conduisent depuis plus d’une semaine au Maroc.

Mission rendue au demeurant inévitable après les dernières

dégradations du déficit budgétaire. Elles sont aussi

entretenues par ce qui peut paraître comme un manque de

réactivité, du moins à l’aune de la gravité de la situation.

Nous sommes en mars, et il n’y a pas, en dépit de ces

warnings, suffisamment de gages sur les dispositifs

déployés pour affronter l’orage. C’est regrettable car quels

que soient les points de croissance à récupérer, ils ne seront

jamais par ailleurs suffisants s’il n’est pas mis fin à cette

spirale. Côté recettes, il faut forcer l’optimisme pour

retrouver les avantages d’un budget qui manque pour le

moins d’originalité. Le débat sur les subventions? Il a sans

doute pris une ampleur inédite et même si certains partis de

l’opposition, voire aussi de la majorité, s’y opposent, on

sent qu’il y a moins de crispation idéologique sur la

décompensation. Au point de susciter une psychose pour

l’approvisionnement en bouteilles de gaz dans certaines

villes. Mais plus que des paroles, il faut des actes sur ce

dossier, on le sait. Le gouvernement semble montrer qu’il a

l’envie de s’y attaquer. Il faut maintenant qu’il prouve

qu’il en a l’énergie et... le temps!

L’Économiste

Revue Nationale: Éditoriaux et Chroniques

P 2

Mirages numériques

L’administration numérique! Cela fait plus

de dix ans que les gouvernements qui se

sont succédéontessayédenous

convaincre qu’ils allaient faire la révolution

et puis rien ou presque. Il y a quelques

jours, le ministre de la justice a inauguré en

grande pompe des locaux flambant neufs

où les Casablancais pouvaient obtenir leur

casier judiciaire à distance et sans se dépla-

cer dans leurs villes natales. C’est un pas

géant pour le pays en effet. Avant lui, son

collègue du transport nous a expliqué que

dans pas longtemps on allait pouvoir

obtenir des permis et des cartes grises par

voie électronique. C’est tant mieux. Mais

encore faut-il que ces annonces soient

suivies d’application réelle sur le terrain.

Ce qui n’est malheureusement pas toujours

le cas. Prenons l’exemple le plus basique de

la carte nationale biométrique. Quand elle

avait été instaurée, cette dernière a été

présentée comme étant la solution à tous

nos problèmes de paperasse. On nous a

promis que c’en allait être fini avec notre

calvaire chez les moqataâte, tous les

documents qui ont marqué à vie des généra-

tions de Marocains…Mais le discours est

une chose, la réalité en est une autre. Jugez-

en ! Sur le site , on nous dit que pour le

renouvellement de la carte biométrique, par

exemple, il faut juste présenter la carte

actuelle accompagnée d’un certificat de

résidence, 2 photos, payer 75 DH et le tour

est joué. Dans les faits, voilà à quoi cela

ressemble : d’abord, il faut un certificat de

résidence délivré par la moqataâ du coin. Et

pour l’avoir il faut payer 20 DH, fournir des

quittances d’eau et d’électricité et des

photos. Une fois ce certificat en poche, il

faut aller en refaire un autre mais cette fois-

ci chez la police. Là, de nouveau d’autres

photos, d’autres quittances, une copie de la

CIN et, surprise, une attestation de travail

même si l’information sur la profession

n’existe plus sur la CIN biométrique. Une

fois cette deuxième étape franchie, il faut se

munir du nouveau certificat de la police qui

a, apparemment, plus de probité que celui

de la moqataâ et aller à la préfecture de

police pour entamer la vraie procédure de

renouvellement. Et là, d’autres surprises ne

manquent pas. Rephotos, nouveau paiement

de 75 DH et, le comble, on vous demande

de déposer des empreintes que vous êtes

censés avoir déjà déposées. De deux

choses l’une alors: soit que les

responsables de notre administration,

volontairement, ne nous ont pas tout dit sur

le site officiel, soit qu’ils ne savent rien de

ce qui se passe réellement sur le terrain...

La Vie Eco

A quoi joue le Trésor?

Les investisseurs nationaux sont, depuis quelques

semaines, dans l’expectative. Et pour cause, les

sources de financement se font de plus en plus

rares. En clair, le crédit bancaire classique devient

chiche et les levées de fonds par les institutionnels n’ont plus la cote.

Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés à cette situation,

préjudiciable à l’ensemble de l’économie nationale ? En 2012, l’État s’est

trouvé face à une insuffisance de capitaux qui mettait en péril le

financement de la Caisse de compensation, atteignant des niveaux records

et le déficit budgétaire s’est anormalement accru. Le besoin de

financement, par l’État, était tellement ressenti que les taux des bons du

Trésor ont atteint des niveaux très attrayants pour les investisseurs. Quelle

aubaine pour les banques, qui constataient l’augmentation fulgurante du

risque crédit de l’entreprise du fait de la crise. En outre, la possibilité de

recourir à Bank Al Maghrib pour lever des fonds à une moyenne de 3% et

de placer l’excédent en bons du Trésor jusqu’à 4,2%, constituait une

solution idéale pour les banques commerciales. Ainsi, en janvier 2013, les

émissions de bons du Trésor se sont élevées à 18,2 MMDH, contre

seulement 9,8 MMDH, soit +62%, par rapport à janvier 2012 ! Dans ce

décor, il ne faut pas blâmer les banques commerciales, qui sont dans leur

rôle de rechercher la sécurité, de minimiser le risque et de produire des

bénéfices à présenter aux action- naires. C’est l’ADN même d’un bon

gestionnaire. Maintenant, il y a aussi le rôle de régulateur que doivent

tenir les instances de l’État et leur objectif concernant le devenir de

l’économie. Le choix devrait-il porter sur une économie d’endettement de

l’État au détriment du tissu productif ou sur un équilibre qui n’existe

aujourd’hui que dans le subconscient des décideurs? En effet, si Bank

Al-Maghrib demande aux banques de démontrer leur niveau de

financement des PME pour prétendre au recours à ses liquidités, il leur

laisse le choix de substituer cette «condition» par la production d’une

assise conséquente en bons du Trésor ! Le choix des banquiers est donc

vite fait !

Les Échos (Maroc)

P 3

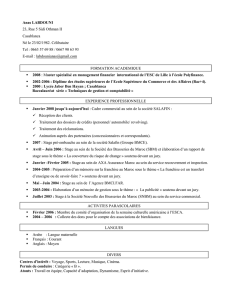

Professions libérales: le

coût invisible d’une

concurrence boiteuse

Le Conseil de la concurrence poursuit son

exploration économique. Après la

téléphonie mobile, les huiles de table, les

médicaments, les aides de l’État pour

l’habitat notamment, place aux professions

libérales réglementées: avocats, notaires,

experts-comptables, architectes, médecins

et pharmaciens. Une des conclusions phare

de son étude est que «les barrières à l’entrée

sont de moins en moins justifiées». Or, le

Conseil de la concurrence qualifie

«l’espace» de ces professions comme un

«marché à part entière» dans la mesure «il

génère un échange économique via la loi de

l’offre et de la demande». Conséquence,

une étude notariale ou un cabinet d’avocats

«est une entreprise qui obéit au droit de la

concurrence», estime Hicham Bouayad,

rapporteur au Conseil et auteur de l’étude

qui s’appuie sur un indice de concurrentia-

bilité. Les restrictions d’accès aux

professions libérales prennent plusieurs

formes. A titre d’exemple, la durée d’études

pour un expert-comptable est de 10 ans. La

reconversion professionnelle est également

un obstacle. Un conservateur foncier qui

souhaite intégrer le notariat doit justifier de

10 ans d’expérience tout en démissionnant

au préalable de sa fonction. Chez les

avocats, la loi exige 15

ans d’expérience pour

plaider à la Cour de

cassation. C’est une

entrave au cœur même

de la profession! Globa-

lement, le Conseil de la

concurrence relève un

«faible taux de pénétra-

tion» par les jeunes di-

plômé. D’où l’insuffi-

sance de l’offre et une

large concentration au

niveau de l’axe Casa-

Rabat. Des restrictions

quantitatives à la concur-

rence qui créent «une

raréfaction artificielle»

des services: prix, qualité, compétitivité et

emplois». Face à l’accentuation de la

libéralisation des marchés, y compris celle

des services, il y a urgence d’une mise à

niveau. Les avocats pâtissent déjà de

l’arrivée de grands cabinets internationaux

et qui emploient d’ailleurs des juristes

fraîchement diplômés. Ce qui, au fond, va

forcer la profession à se régénérer. Le

monde change et nous avec. Que recom-

mande le Conseil de la concurrence?

«Développer l’offre

universitaire en préconi-

sant 3 pistes. Normali-

ser l’accès aux profes-

sions libérales et unifier

les formations universi-

taires», prône-t-il.

Favoriser en fait les

passerelles pour sortir

des «ghettos» profes-

sionnels. L’idée de créer

des corps intermédiaires

est conseillée: Clercs

pour les notaires, comp-

tables agréés pour les

experts-comptables,

conseillers juridiques

pour les avocats…».

Ces derniers existent en réalité. Mais pei-

nent relativement à coexister dans un

marché mal structuré: regroupement, diver-

sification des services, spécialisation… Ce

n’est pas forcément leur faute.

L’Économiste

P 3

Analyses

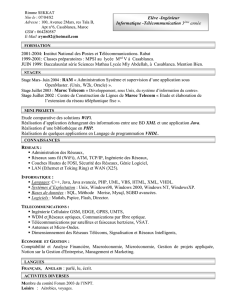

IDE: les prescriptions de Mckinsey

«Le Maroc va devoir trouver un nouvel équilibre, dans lequel il

attirera davantage de financements directs et indirects d'autres pays

émergents. Un essor accéléré du marché des capitaux et de la

Bourse de Casablanca seront nécessaires pour réaliser cet objectif,

face notamment à la concurrence accrue d'autres places

émergentes. Il faudra également s'inscrire dans une démarche

proactive pour s'ouvrir et attirer de nouveaux partenaires

investisseurs, des BRICS en particulier». Les propos sont de

Mourad Taoufiki, directeur général de

McKinsey Maroc, suite à la publication

par McKinsey Global Institute (MGI),

d’un rapport consacré à l’analyse des

marchés de capitaux au niveau mondial.

De manière générale, le rapport souligne

le gel de la valeur des actifs financiers

mondiaux (actions, obligations, prêts),

accompagné d’un effondrement des flux

de capitaux transfrontaliers de plus de 60% par rapport à la période

pré-crise. Le Maroc, qui mise sur son attractivité pour attirer les

fonds internationaux doit, si l’on en croit Taoufiki, impérativement

recadrer son ciblage des fonds étrangers. Or, c’est vers les pays du

Golfe que le Maroc s’est orienté pour réaliser cet objectif, en

accédant depuis peu, avec la Jordanie, au statut de «partenaire

stratégique». Ce partenariat a été consolidé par l’engagement des

pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à accorder un

soutien financier au Maroc de cinq milliards de dollars sur 4 ans.

Pas plus tard que le mois précédent, le Fonds Saoudien pour le

développement (Saudi Fund for Development SFD) a donné son

accord pour octroyer au Maroc 400 millions de dollars, somme

faisant partie de la quote-part de l’Arabie Saoudite s’élevant à 1,

25 milliard de dollars. «Finalement, cette dynamique confirme

l'opportunité pour le Maroc de se positionner, grâce à Casablanca

Finance City, comme un pont entre l'Afrique et les capitaux

internationaux, notamment ceux des pays émergents», poursuit

Taoufiki. Il s’agit certainement d’une réelle opportunité

stratégique. Eu égard au positionnement économique du pays, le

Maroc est réellement perçu par les opérateurs mondiaux comme

étant une plateforme de développement régional. Constat négatif

Le rapport fait état d’une stagnation de la valeur des actifs

financiers et une véritable chute des flux de capitaux transfronta-

liers qui caractérisent le système financier mondial depuis le début

de la crise mondiale en 2008. En effet,

la valeur globale des actifs financiers

mondiaux, qui capitalise les marchés

boursiers, la valeur des obligations

d’entreprises et des obligations d’États

et les prêts, s’élève actuellement à 225

000 milliards de dollars. Or, le rythme

de croissance de cette valeur a chuté de

manière considérable depuis 2008,

(1,9% par an en moyenne contre 7,9% entre 1990 et 2007). Pire

encore, ce ralentissement concerne les économies matures en

p

hase de désendettement, aussi bien que les économies

émergentes. À cet égard, la situation des pays émergents reste

mitigée. L’impact de la crise financière n’y est globalement pas

aussi négatif que dans certains marchés européens, tels que celui

l’Espagne ou de la Grèce, bien que leurs marchés financiers aient

cessé de se développer depuis 2008. En outre, leur profondeur

financière est en moyenne inférieure comparée à celle des marchés

matures (157% du PIB contre 108% du PIB en 2012).

Les Échos (Maroc)

L’indice global est basé sur les

indices de la restriction à l’accès à

la profession et de l’exercice de

celle-ci. Comparé à des pays euro-

péens, le Maroc est placé dans une

«zone hautement restrictive» en

termes de concurrence.

P 4

Revue internationale: Éditoriaux et Chroniques

3% et alors?

C'était promis, juré, intangi-

ble, irréversible… Et puis

non finalement ! En dépit

des engagements cent fois

répétés, le déficit public

français ne descendra pas

sous la barre fatidique des 3

% de produit intérieur brut

(PIB) en 2013. En cause,

une croissance plus faible que prévu, et donc

des recettes plus basses qu'escompté.

Contrairement à ce que suggère sa mise en

scène médiatique, la nouvelle n'est

cependant ni une surprise ni un drame: nous

l'écrivions déjà dans notre numéro de

septembre dernier et nous étions loin d'être

les seuls. Les marchés financiers l'ont

d'ailleurs accueillie avec une souveraine

indifférence. Non par manque de vigilance,

mais parce qu'ils savent que le surcroît de

sacrifices qu'il faudrait s'infliger pour

atteindre un tel objectif serait

potentiellement pire que le mal. Même le

Fonds monétaire international a fini par se

ranger à cette opinion en reconnaissant au

passage ses erreurs passées.

C'est dire ! Mais à défaut

d'être un événement écono-

mique, cette nouvelle cons-

titue un sérieux problème

politique. Car elle redonne

des arguments aux partisans

d'un nouveau tour de vis.

De ce côté-ci du Rhin, pour

exiger en urgence des coupes supplémentai-

res dans les dépenses publiques. Et de l'autre

côté, pour faire, à quelques mois des

prochaines élections législatives, une

démonstration d'intransigeance devant

l'opinion publique. Il y a pourtant de bonnes

raisons de s'opposer à un nouvel ajustement

budgétaire, outre qu'il serait économique-

ment et socialement dévastateur dans un

pays qui compte désormais plus de trois

millions de chômeurs. La première est que,

si l'on s'en tient aux règles du traité de

stabilité, il n'est pas absolument indispensa-

ble : le traité permet en effet de différer

l'effort d'ajustement en cas de conjoncture

particulièrement défavorable. C'est

clairement le cas aujourd'hui. La seconde

raison est politique : l'Hexagone a déjà fait

une bonne partie du chemin en acceptant de

signer le traité de stabilité sans le renégocier

(contrairement aux promesses de François

Hollande), en augmentant substantiellement

les impôts et en s'apprêtant à transcrire dans

la loi les réformes du marché du travail

décidées par les partenaires sociaux le 11

janvier dernier. Quoi qu'on pense de ces

décisions- et certaines ont été âprement criti-

quées ici mêm -, elles constituent des gages

assez significatifs pour que Bruxelles et

Berlin acceptent à présent de mettre de l'eau

dans leur vin. Il ne s'agit nullement

d'enterrer la nécessité de réduire les déficits

publics, mais simplement de se donner un

peu plus de temps pour le faire et de cueillir

ainsi les fruits de la confiance retrouvée.

Celle-là même qui, à force de concessions

mutuelles, a permis de mettre un terme, au

moins provisoire, à la crise de l'euro.

Alternatives Économiques

La Silicon Valley décline-t-

elle ou perd-elle seulement

sa spécificité?

Point historique de rencontre entre les

campus universitaires, la contre-culture c

alifornienne et l’esprit d’entreprise

américain, la Silicon Valley est devenue

depuis les années 1970 un des principaux

technopoles de l’innovation économique, un

centre mondial du capitalisme high-tech en

même temps qu’un mythe de l’économie

dite «de la connaissance». Apple, Hewlett-

Packard, Intel et, plus tard, Google et

Facebook: la Valley a fait émerger les plus

grandes success stories de l’économie post-

industrielle. Et puis, écrit James McQuivey

sur All Things D, c’est quand même le seul

lieu au monde où même les surfeurs rêvent

de devenir millionnaires, comme en

témoigne le succès de la GoPro. «En réalité,

les acteurs de la Silicon Valley sont en train

de planter les graines de leur propre

disparition», poursuit pourtant cet analyste,

spécialiste de l’innovation numérique et

vice-président de la société de conseil

Forrester Research. Les facteurs qui ont

amené la Valley à développer et faire

fructifier autant d’innovations radicales dans

le domaine des technologies de l’informa-

tion et de la communication vont

être, selon McQuivey, de moins

en moins exclusivement présents

sur place. Pour le développe-

ment de l’économie de la

connaissance, la concentration

d’informations et de savoirs est un élément

essentiel. Or, ce fut longtemps une denrée

rare. La Silicon Valley, à travers de nom-

breuses innovations, contribue à scier la

branche sur laquelle elle se tient en ayant

rendu gratuites, libres et foisonnantes

quantité d’informations. Certains de ces

outils sont en effet devenus des armatures de

base pour le développement de nouveaux

services. Qu’on pense aux partenariats avec

Amazon, aux applications mashup qui

utilisent les informations et données

contenues sur d’autres, ou encore au

paiement par téléphone, qui facilite le

commerce de proximité. Par ailleurs, la

Silicon Valley avait su attirer du capital-

risque pour faire de ses petites start-ups des

géants mondiaux, mais aujourd'hui, le

développement d’une société innovante

nécessite beaucoup moins de capital qu’il y

a dix ans, selon l’auteur, qui a interrogé des

vétérans du business. En somme, c’est bien

moins un déclin de la Silicon Valley que

l'auteur entrevoit qu’une généralisation de

son modèle à d’autres technopo-

les. C’est donc un déclin relatif,

précise-t-il, et un rattrapage du

reste du monde. Une silicon-

valleyisation générale? Ce que

l'article ne dit pas, et qui en

revanche ne changera pas avec la généralisa-

tion des nouvelles technologies et en

particulier l’accès à Internet, c’est le rôle

prédominant des métropoles innovantes dans

le processus de création de valeur. Car les

travailleurs intellectuels diplômés et les

centres de recherche sont de plus en plus

concentrés géographiquement dans quelques

centres urbains, ce qui rend quelque peu

utopique la croyance en une société de

l’innovation et de la connaissance hors sol,

qui se contenterait des réseaux à distance

pour fonctionner. C'est même tout l'inverse.

En cela, le modèle de la Silicon Valley est

adaptable, mais reste indépassable. Et c’est

là que, d’une certaine façon, l’idéologie

californienne reste dominante. A l’image de

son gourou le plus célèbre, Steve Jobs, qui

valorisait énormément l'hybridation des

disciplines, des idées et des hommes. Un

p

rocessus qui nécessite des contacts

fréquents, souvent informels, que seule la

ville «créative» rend possibles.

La Tribune

Analyses

Wall Street: à la santé de Ben!

Merci Ben ! Les actionnaires américains peuvent remercier le patron

de la Fed. Si, la semaine dernière, le Dow Jones, le baromètre de

Wall Street, a battu le record historique d'octobre

2007, ils le doivent avant tout à la politique très

accommodante menée par leur banque centrale ces

cinq dernières années. Depuis que la crise financière a

démarré, ce ne sont pas moins de 3.000 milliards de

dollars qui ont été ainsi injectés dans l'économie du

pays. Une somme à laquelle il convient d'ajouter,

pour être tout à fait exact, 1.000 milliards de facilités

accordées au secteur financier. Un « shoot » massif de

liquidités à des taux défiant toute concurrence, qui a permis non

seulement d'éviter l'effondrement de la première économie

mondiale, mais aussi d'assurer son rebond. La hausse du Dow Jones

qui regroupe les fleurons historiques de «Corporate America» en est

la manifestation concrète. Obsédé par les ravages de la Grande

Dépression, Ben Bernanke voulait à tout prix éviter la déflation, il a

atteint son objectif. Après le krach de 1929, il avait fallu vingt-cinq

ans au Dow Jones pour retrouver les sommets ; cette fois-ci, il aura

suffi de cinq ans à peine. Alors bien sûr, on peut dénoncer les

risques de cette politique expansionniste. Souligner le caractère

artificiel de cette hausse des cours et du rebond de

la croissance en cours. En gonflant encore la bulle

de cash qu'avait contribuée à former son

prédécesseur, le patron de la Fed nous emmène dans

des territoires inconnus. Surtout, la question de la

pérennité de cette tendance reste entière. Que se

passera-t-il une fois que la Fed sera revenue à une

politique monétaire plus traditionnelle ? L'embellie

résistera-t-elle aux coupes budgétaires de l'État

fédéral ? Il n'empêche, pour le moment, le choix est payant. Et le

contraste avec la situation européenne flagrant. Quand l'Europe en

pleine cure de rigueur fait grise mine, l'euphorie américaine fait

envie.

Les Échos (France)

Le grand découplage

Depuis le second semestre 2012, les marchés financiers ont connu

une forte reprise dans le monde entier. En effet aux États-Unis le

Dow Jones a battu son record de tous les temps début mars, après

avoir augmenté de près de 9% depuis septembre. En Europe les

«armes pour le mois d'août», du président de la Banque centrale

européenne Mario Draghi se sont avérées particulièrement efficaces.

Draghi a relégué la baisse de l'euro dans l'oubli en promettant des

achats potentiellement illimités d'obligations des gouvernements

membres. Entre le 1er septembre et le 22 février, l'indice

FTSEurofirst a augmenté de près de 7%. En Asie aussi, les marchés

financiers sont en hausse depuis septembre, tout

particulièrement au Japon. Même les élections

italiennes de fin février ne semblent pas trop

avoir bouleversé les marchés (du moins jusqu'à

présent). Bien que des écarts de taux d'intérêt

des obligations sur 10 ans italiennes et

espagnoles par rapport aux obligations

allemandes aient brièvement fait un bond de 30 à

50 points après l'annonce des résultats, ils ont

ensuite été reculés à 300-350 points de base par

rapport à 500-600 points de base avant la

décision de la BCE d'établir son programme

« d'opérations monétaires à terme sec » (OMT). Mais ce dynamisme

du marché financier est en contradiction avec les événements

politiques et avec les véritables indicateurs économiques. Aux États-

Unis, la performance économique ne s'est améliorée qu'à la marge en

2012, avec une augmentation du PIB annuel de 2,3%, contre 1,8%

en 2011. Le taux de chômage était toujours fort, à 7,8% fin 2012, et

il n'y a eu quasiment aucune hausse des salaires lors des dernières

années. Le revenu moyen des ménages aux États-Unis est encore

inférieur à son niveau de 2007 (en fait, il est proche de son niveau

d'il y a deux décennies) et environ 90% de toutes les augmentations

de revenus aux États-Unis dans la période post-crise ont concouru à

la tranche supérieure de 1% des ménages. Les indices de la zone

euro sont encore pires. L'économie s'est contractée en 2012 et les

salaires ont diminué, malgré la hausse en Allemagne et dans certains

pays du Nord. Des statistiques fiables ne sont pas encore

disponibles, mais la pauvreté dans le Sud de l'Europe est en hausse

pour la première fois depuis des décennies. Sur le plan politique, les

États-unis font face à une impasse législative presque complète, sans

aucun signe d'un compromis qui pourrait conduire à la combinaison

optimale de mesures : un soutien à court terme pour stimuler la

demande effective, des réformes structurelles à long terme et un

assainissement budgétaire. En Europe, la Grèce a été en mesure,

jusqu'ici, de maintenir une majorité parlementaire pour soutenir le

gouvernement de coalition, mais là, comme ailleurs, les partis hyper-

populistes gagnent du terrain. Les résultats des élections italiennes

pourraient servir d'indicateur pour l'Europe. Beppe Grillo du

Mouvement populiste 5 Etoiles a émergé avec 25% du vote

populaire : le plus large soutien pour un parti unique. L'ancien

Premier ministre Silvio Berlusconi, confondant ceux qui avaient

prévu sa disparition politique, est réapparu à la tête d'une coalition

populiste de droite, qui a fini à seulement 0,3% de la victoire. En

bref, on assiste à un découplage rapide entre les

marchés financiers et le bien-être social et

économique global. Aux États-Unis et dans de

nombreux autres endroits, les bénéfices des

société proportionnellement au revenu

national sont à un niveau élevé depuis des

décennies, en partie grâce à la technologie qui

permet d'économiser la main-d'œuvre dans une

multitude de secteurs. En outre, les grandes

entreprises sont en mesure de tirer pleinement

profit de la mondialisation (par exemple, en

arbitrant les régimes fiscaux pour diminuer leurs

paiements). En conséquence, le revenu de l'élite mondiale augmente

à la fois rapidement et indépendamment de ce qui se passe en

termes de production globale et de croissance de l'emploi. La

demande de produits de luxe est en plein essor, aux côtés de la faible

demande en biens et services consommés par les groupes à faibles

revenus. Tout cela se déroule au beau milieu de politiques

monétaires très expansionnistes et de taux d'intérêt proches de zéro,

sauf dans les pays confrontés à une crise immédiate. La

concentration structurelle des revenus au sommet se combine avec

l'argent facile et une course au rendement, conduisant à

l'augmentation du risque sur actions. Et pourtant, malgré l'inquiétude

et l'anxiété généralisée face à la pauvreté, au chômage, à l'inégalité

et à la concentration extrême des revenus et des richesses, aucun

modèle de croissance alternatif n'a vu le jour. L'opposition au

courant dominant en Europe se divise entre ce qui est toujours trop

souvent une gauche « ancienne » qui peine à s'adapter aux réalités

du 21ème siècle, et des partis populistes, anti-étrangers, voire parfois

ouvertement fascistes à droite.

Project Syndicate

P 6

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%