Quand l hygiene reprend sa place : la première

L’hôpital est certes ce lieu privilégié où la propagation microbienne est

inévitable, mais toutes les mesures doivent être prises pour réduire les

risques d’infection. Les infections nosocomiales, dont les coûts humains et

économiques sont considérables, traduisent une défectuosité dans l’orga-

nisation des structures et dans le respect des bonnes pratiques de soins,

l’hygiène étant partie intégrante de ces derniers.

Plusieurs facteurs sont déterminants dans la lutte contre l’infection : la

connaissance des causes, le pouvoir de transmission des germes patho-

gènes, la traçabilité des actes et des lieux de soins depuis l’admission du

patient à l’hôpital. La contamination microbienne ne se faisant pas seule-

ment par contact direct, il est important de connaître le parcours du mala-

de dans l’établissement.

Il est toujours difficile de distinguer la part des infections liée à la propre

flore du patient de celle liée à une flore importée, en dehors des épidé-

mies de souches ayant des caractères particuliers.

La politique d’hygiène est validée par les Clin

La lutte contre les infections nosocomiales nécessite un consensus de l’en-

semble du personnel hospitalier. La politique d’hygiène doit reposer sur

des protocoles écrits, validés par le Clin (Comité de lutte contre les infec-

tions nosocomiales). Les questions de l’hygiéniste ne doivent en aucun cas

être interprétées comme une recherche pour une sanction mais comme

bases d’une meilleure prévention.

Depuis 1998, tous les établissements de santé participant au service

public doivent disposer d’un comité de lutte contre les infections nosoco-

miales dont le rôle est d’exercer une surveillance et de mettre en place des

programmes de prévention. La France est divisée en cinq régions, chacu-

ne étant dotée d’un comité de coordination des Clin. Un comité tech-

nique national des infections nosocomiales conseille le ministère et défi-

nit la politique à suivre. Normalement, les hôpitaux devraient disposer

d’une infirmière hygiéniste pour 400 à 500 lits et d’un praticien pour 800

à 1 000 lits. En 1994, le ministère de la Santé s’était donné pour objectif

de réduire de 30 %, en 5 ans, le nombre d’infections nosocomiales.

Quand l’hygiène

reprend sa place :

la première

Comment parler d’hygiène pour se faire

entendre ? Tout acte de soin devrait, en principe,

avoir pour corollaire un réflexe d’acte d’hygiène.

Il est urgent de rappeler au personnel, et pas

seulement aux infirmières, comment respecter

les mesures les plus élémentaires.

Sommaire

Quand l’hygiène

reprend sa place ::

la première

Évaluations en hygiène

hospitalière, pourquoi,

comment ?

L’acinetobacter

baumannii

Germes multirésistants,

l’isolement

des patients

Démarche qualité,

un comité

d’utilisateurs

Blocs opératoires.

L’ère de la

formalisation

Endoscopes :

désinfecter

ou stériliser ?

Chirurgie vasculaire

au Vietnam

Infections

nosocomiales :

une réponse juridique

en construction

15

INFIRMIER

fessions santé

pro

INFIRMIÈRE

●●●

Avant le règne des

antibiotiques et des

vaccins, l’hygiène

constituait le seul

moyen de prévention

des infections. Or le

pays de Pasteur ne

place pas encore l’hy-

giène comme une spé-

cialité recherchée par

les meilleurs.

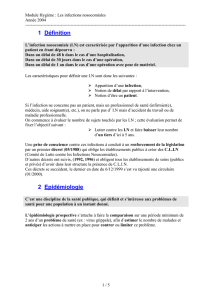

Gastro-intest

2,5 %

Autres 4%

Cathéter 4 %

ORL/œil 6 %

Bact/septicémies

6 %

Resp. autres

8 %

Peau/tis. mous

10,5 %

Site opératoire

10,5 %

Respiratoires basses

12,5 %

Répartition des sites d'infections nosocomiales

(données de l'enquête nationnale de 1996)

Site urinaire

36 %

Le but n’est pas atteint. Difficile, quand on sait que les Américains qui avaient des programmes

de lutte ambitieux ont dû réviser leurs positions, même en disposant de gros moyens.

Les infections nosocomiales ne sont pas une spécificité française. Tous les pays industrialisés y sont

confrontés. Mais en France, ce n’est que dans les années 80 que les autorités sanitaires ont pris les

premières mesures. L’usage intensif des antibiotiques, notamment en France, a donné des effets per-

vers. Il a fait prendre de mauvaises habitudes puisqu’il induit un relâchement de la vigilance du per-

sonnel et fait apparaître des souches plus résistantes. L’évolution des bactéries vers la multirésistance

aux antibiotiques n’est d’ailleurs pas un phénomène nouveau.

Les mesures permettant le contrôle de la dissémination des bactéries reposent d’abord sur la détection

et le signalement rapide des souches par les laboratoires. Cette propagation des souches doit être

ensuite empêchée par l’isolement du patient et l’instauration de mesures strictes qui sont essentielle-

ment des mesures dites «barrières».

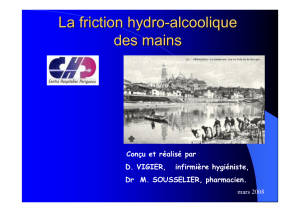

Le lavage des mains est la base des règles d’hygiène

La peau est le vecteur important d’infections mais il est difficile de faire admettre qu’une peau bien

lavée puisse redevenir à risque, car même après un lavage bien effectué, la peau sécrète les germes

microbiens de la flore résidente. Le respect des procédures implique donc un nombre important de

lavages quotidiens qui exposent à un risque toxique et agressif de la peau.

Mais les enquêtes menées par les pharmaciens hospitaliers et les fabricants indiquent clairement que

le lavage des mains n’est pas la cause réelle des problèmes dermatologiques des soignants. Il s’agit,

dans la plupart des cas, de l’utilisation de savons antiseptiques pour un lavage simple, ou encore des

associations de produits non compatibles pour le lavage antiseptique (par exemple bétadine + chlo-

rexidine, bétadine + chlore), ou du non respect des bonnes procédures dans le lavage simple comme

la mise directe du savon sur des mains sèches, l’absence

de rinçage et de séchage soigneux. Et dans certains cas,

les plaignants ont un antécédent allergique, depuis même

parfois de nombreuses années, sans qu’un suivi médical

assidu n’ait été effectué.

Le manque de temps n’est pas une excuse, de même que

l’éloignement des lavabos. Mais les infirmières ne sont pas

les plus manquantes à tous ces protocoles. Que dire des

médecins qui visitent leur malade en tenue de ville, et les

touchent sans prendre le soin de se laver les mains ? Ou

du laxisme envers des visiteurs qui circulent dans les cou-

loirs sans contrôle et s’assoient sur le lit du patient, rédui-

sant d’un coup le travail accompli auparavant.

En matière d’hygiène, on a longtemps cru qu’une seule

recette valable partout suffisait. Il se dégage aujourd’hui

que l’important est d’organiser des mesures concrètes,

service par service, en tenant compte du type de mala-

des admis, de la gravité de leur état, du personnel et

de sa formation, de l’architecture des locaux et des

moyens techniques mis à disposition pour optimiser la

prévention.

Motiver la communauté hospitalière à ce sujet sensible est

encore un vaste programme. ■

Andrée-Lucie Pissondes

16

Quand la l’hygiène reprend sa place : la première

●●●

LES DOUZE COMMANDEMENTS DE LA DÉESSE HYGIE

1 • A chacun de tes gestes au patient tu penseras

2 • Tes mains très souvent tu laveras

3 • De blouse quotidiennement tu changeras

4 • Avant désinfection toujours tu nettoieras

5 • Des produits la dose tu respecteras

6 • Le temps de contact préconisé tu observeras

7 • Les procédures écrites tu appliqueras

8 • La date de péremption tu vérifieras

9 • Jamais sans autorisation de produits tu

ne mélangeras

10 • Le balayage humide seul tu pratiqueras

11 • Le code couleur tu retiendras

12 • Sur ta pratique quotidienne souvent tu

t’interrogeras. Hélène De Ligt, cadre supérieur

infirmier hygiéniste, AP-HP

Source : «Hygiène hospitalière - Recommandations à l’usage

des personnels», Collection Les guides de l’AP-HP, Doin édi-

teurs/Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

18

Dans le domaine de la santé, le concept de l’évaluation se développe en France dès la fin des années

70, tant à l’initiative des pouvoirs publics que des professionnels de santé. A la connotation de

contrôle, de surveillance qui caractérise longtemps l’évaluation dans certains esprits, succède la notion

de démarche d’assurance qualité. En 1986, l’OMS définit l’audit comme «une procédure scientifique

et systématique visant à déterminer dans quelle mesure une action ou un ensemble d’actions attei-

gnent avec succès un ou des objectifs préalablement fixés». Le concept, appliqué à l’hygiène hospita-

lière, consiste en un examen méthodique et indépendant, analysant une situation. Comme l’explique

Muriel Rivet, cadre supérieur infirmier hygiéniste à l’hôpital Rothschild, «une évaluation des pratiques

par exemple, permet d’obtenir une photographie des pratiques du terrain à un instant donné. Selon

les résultats, l’évaluation peut éventuellement déboucher sur la modification du protocole ou sur une

actualisation des connaissances».

Les facteurs déclenchants

L’évaluation est généralement déclenchée après l’identification de certains facteurs, tels que :

– Un problème à répétition (rupture du stock d’essuie-mains).

– La gravité d’une situation (une épidémie de staphylocoques dorés résistants à la méticilline).

– Un changement d’orientation économique (changement de savons).

– L’amélioration de la qualité des soins (adéquation entre le type de lavage des mains et un acte de soins).

– Un projet d’établissement ou de service (mise en place de lavabos équipés).

Orientation de travail

«On peut tout évaluer. Les orientations données à une évaluation dépendent évidemment des facteurs

déclenchants, mais elles sont aussi fonction des points que l’on cherche justement à observer», indique

Muriel Rivet. Les audits en hygiène hospitalière connaissent 4 domaines de prédilection :

– La structure : l’audit est orienté sur l’architecture, les locaux.

– Les ressources : l’audit est orienté sur le mobilier, le matériel, les consommables.

– Les procédures (trois axes possibles). L’audit des pratiques, des attitudes ou celui des connaissances.

– Enfin, les résultats (pourcentage de professionnels observant un lavage des mains dans un service sui-

vant les référentiels définis).

L’évaluation peut donc connaître une orientation simple (un seul item) ou une orientation mixte (plu-

sieurs items). Elle se déroule sur une période variant d’une journée à plusieurs mois selon le projet.

Bien entendu, l’évaluation peut être menée par des personnes étrangères à l’établissement hospitalier,

tels des représentants du Cclin ou de l’Anaes

S’il est aujourd’hui grandement question de démarche d’assurance qualité et d’accréditation, la finali-

té de l’évaluation est avant tout de promouvoir la qualité des prestations dispensées aux usagers au

sein d’un établissement de soins. ■Isabelle Forestier

Évaluations en hygiène hospitalière

Pourquoi, comment...

Évaluation, audit... Ces deux mots sont dans toutes

les bouches. Mais en quoi consiste une évaluation ?

Est-il possible de tout évaluer ? Quels en sont

les critères ? A quoi cela sert-il ? Explications...

MÉTHODES

D’ÉVALUATION

Qui évalue qui ?

A cette question

font face des

volontés institu-

tionnelles et des

contraintes en

moyens humains.

Différents choix

sont possibles.

«La phase d’éva-

luation des pra-

tiques est l’abou-

tissement d’une

démarche infir-

mière comprenant

l’analyse de nos

pratiques, l’écritu-

re de nos procé-

dures, la réalisa-

tion de nos outils

d’évaluation et la

mise en œuvre de

l’audit», indique

Muriel Rivet.

19

INFIRMIER

fessions santé

pro

INFIRMIÈRE

Depuis les années 70, une espèce nouvelle est apparue, née de l’acquisition, à partir d’une bactérie

déjà résistante, d’une parcelle chromosomique qui transfert cette résistance à une autre bactérie.

Est ainsi créée une nouvelle souche, résistante d’emblée à l’antibiothérapie : l’Acinetobacter bauman-

nii. Le Lancet du 12 novembre 1994, faisait état d’infections à Acinetobacter baumanni à l’Hospital

Medical Center of Queens de New York entre septembre 1991 et septembre 1992 : 18 patients infec-

tés et 59 considérés comme porteurs.

Les prélèvements effectués révélaient la présence de la bactérie dans les lits, sur les tables, sur les appa-

reillages médicaux de surveillance, les respirateurs et sur les mains du personnel.

Acinetobacter baumannii est une espèce pathogène responsable d’infections nosocomiales dans les

services de réanimation médicale, chirurgicale ou neurochirurgicale, d’hémodialyse et de brûlés.

Une enquête réalisée en 1991 dans les CHU en France a montré que les I.N. à Acinetobacter sont liées

à la multirésistance de la bactérie aux antibiotiques et à sa persistance dans l’unité médicale.

Toutefois, l’incidence des colonisations de cette bactérie est de plus en plus fréquente en raison des

procédures d’investigations ou de thérapeutiques invasives.

La peau représente le site de prédilection initiale de la colonisation

Aussi toute rupture de la barrière cutanée, peut en présence d’une colonisation à Acinetobacter, être

le point de départ d’une infection locale ou sanguine. Ainsi, les infections rencontrées peuvent être

des septicémies (sur cathéters intra vasculaires), des broncho-pneumopathies après colonisation des

narines et du pharynx, ou encore des colonisations digestives.

A l’arrêt d’une alimentation entérale et au retour dans un environnement normal (hors assistance ven-

tilatoire par exemple), les colonisations pharyngées et digestives disparaissent. Les malades infectés ou

colonisés sont le réservoir primaire de la maladie. La contamination se propage très facilement aux

patients à l’intérieur d’un même service. L’environnement n’a qu’un rôle secondaire à partir des

malades atteints. La bactérie est essentiellement retrouvée sur les supports solides proches du patient.

Laérocontamination est très faible même en cas d’épidémie. Les bactéries se fixent sur les particules

présentes dans l’air qui vont ensuite se déposer rapidement sur les surfaces. Sur les sols hospitaliers,

13 % des prélèvements révèlent la présence d’Acinetobacter et celle-ci peut vivre 2 à 15 jours sur une

surface sèche.

Comme pour beaucoup d’agents responsables d’I.N. Acinetobacter évolue par bouffées épidémiques

sur fond d’endémie. Les bouffées épidémiques se font principalement par contamination directe

de patient à patient ou indirecte à partir de supports inertes contaminés et se transmettent par

manuportage.

En situation endémique dans un service, il est retrouvé 13 à 32 % d’Acinetobacter sur les mains du per-

sonnel, et cela malgré les nombreux lavages effectués.

Une souche résistante

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter a été longtemps considéré comme un

germe de la flore saprophyte et commensale, au même

titre que le staphylocoque à coagulase négative, sans

pouvoir pathogène d’emblée. Il a été retrouvé au sein

de la flore cutanée, mais aussi sur le sol, l’eau et les

environnements chauds et humides.

L’acinetobacter

baumannii est un

coccobacille

gram négatif,

non sporulé

et strictement

aérobie.

●●●

20

Ces infections sont préoccupantes car elles sont résistantes à de nombreuses classes d’antibio-

tiques et surviennent sur des terrains particulièrement fragiles.

Mais rien ne peut prouver que ce germe puisse, dans l’état actuel des connaissances, être un risque

létal chez des malades immunodéprimés ou atteints de maladies non curables. En effet, le même indi-

vidu immunodéprimé peut voir sa durée de vie abrégée par une surinfection grippale.

Par ces multiples pathologies l’hôpital est un foyer propice au développement des germes banals ou

pathogènes. Le sujet hospitalisé (comme le personnel) n’est pas à l’abri d’une contamination. Le risque

zéro n’existe pas et n’a jamais existé en milieu hospitalier.

C’est devant cet état de fait et de prise de conscience que les Clin ont été constitués. Ils suivent dans

chaque établissement les services à risques endémiques, quel que soit le germe référencé pour parer au

plus vite aux mesures médicales et sanitaires à prendre dans l’hypothèse d’une épidémie. Des enquêtes

de prévalence sont régulièrement assurées afin de pallier le risque épidémique, ainsi qu’une formation

continue sur le terrain des mesures d’hygiène à prendre et de la formation du personnel .

Des mesures d’hygiène strictes, mais simples, permettent d’éradiquer l’épidémie et de maintenir l’en-

démie à un niveau minimum.

La décontamination du matériel, qui risquerait d’être un réservoir, par l’application d’un désinfectant

de surface puis d’un nettoyage à l’eau de Javel de tout ce qui touche ou est proche du patient, doit

être assuré. Un temps de contact de 5 minutes doit être observé avant le rinçage.

Un deuxième nettoyage à l’aide d’un produit désinfectant détersif et nettoyant par pulvérisations doit

être fait. Le temps de contact est égal au temps de séchage du à l’effet rémanent du produit.

La sectorisation des patients atteints, le nettoyage-désinfection de la chambre du malade ou de l’unité

entière, l’utilisation de matériel à usage unique, et surtout un lavage des mains fréquents et soigneux

sont des mesures simples d’hygiène hospitalière.

Exemple de protocole appliqué au bloc opératoire du

CHU Bicêtre lors de la dernière épidémie de novembre-décembre 1998

Six patients atteints par l’Acinetobacter Baumannii faisaient l’objet de soins sous A.G. en salle septique

du bloc opératoire. Entre chaque malade, la salle d’intervention le mobilier et les accessoires subissaient

les étapes suivantes :

•Nettoyage de tout le mobilier au Surfanios®

•Nettoyage à l’eau de Javel de tout ce qui est en contact avec le patient en laissant agir 5 minutes

avant de rincer.

•Pulvérisation d’Amphospray®en respectant un temps de contact de 20 minutes.

En milieu hospitalier le problème des I.N. est fondamental, et quel que soit le germe, les mesures d’hy-

giène élémentaires doivent être constamment présentes à l’esprit. Qu’il s’agisse d’Acinetobacter bau-

mannii dans une épidémie récente ou d’autres germes connus ou encore inconnus, on ne pourra jamais

supprimer totalement le risque de surinfection, malgré les précautions minutieuses du personnel qui

apporte ses soins aux malades. ■Camille Foret

Ibode, Bloc opératoire CHU Bicêtre

* Surfanios®, Amphospray®Laboratoires Anios ; A.G. : anesthésie générale I.N. : infections nosocomiales ;

A. : acinetobacter

Sources : Et l’hygiène n°37 1993 • Panorama du Médecin nov. 1994 • Revue de presse A.P.-H.P. édition spéciale

du 16-01 au 22-01-99 • Protocole de décontamination pour le bloc opératoire : Mme Protin, surveillante

hygiéniste CHU Bicêtre.

Acinetobacter baumannii

●●●

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%