Revue de presse - Théâtre des Quartiers d`Ivry

MOUVEMENT

COMPTE RENDU

Les crimes de l’amour

Retour sur le festival Mettre en scène à Rennes

date de publication : 21/11/2007 // 15968 signes

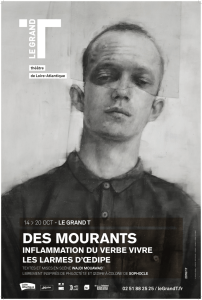

Au TNB de Rennes, Mettre en Scène présentaient notamment deux mises en scène

de l’ambivalence du lien incestueux, refus, déni de l’origine et point de passage

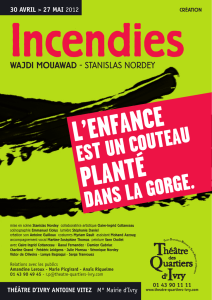

obligé pour toute quête de soi : Stanislas Nordey, avec Incendies de Wajdi

Mouawad, et Patrica Allio avec Le Sang des rêves, d’après un roman de Kathy

Acker.

Ce mois de novembre 2007, deux metteurs en scène invités à Mettre en Scène, au TNB de

Rennes, ont choisi des textes explicites sur la prégnance du lien incestueux, pour dire les

folies de notre temps. Stanislas Nordey – avec Incendiesde Wajdi Mouawad – et Patricia

Allio – qui, avec Le Sang des rêves, adapte Sang et stupre au lycée, un roman de Kathy

Acker – exposent deux manières de voir l’inceste, suivant des choix plastiques différents,

mais qui traduisent également cette nécessité intemporelle du récit, de la parole et de

l’esthétique, de la quête de soi, pour réagir au désastre de la motion incestueuse.

La tragédie œdipienne au cœur de la modernité politique

Avec Incendies, pièce créée en 2003 au Meylan (Grenoble) par l’auteur et joué jusqu’en

2006, Stanislas Nordey met en scène une réactualisation contemporaine de la tragédie

œdipienne. L’intrigue est nourrie d’influences littéraires explicites ou non. Outre le mythe

d’Œdipe, on peut aussi y reconnaître, en filigrane, La Pluie d’été de Marguerite Duras :

derrière ces personnages principaux que sont Jeanne et Simon(1), jumeaux ayant comme

« poussés » tout seuls, l’une mathématicienne, l’autre boxeur – mais aussi dans le style de

jeu insufflé par Stanislas Nordey, qui peut évoquer l’écriture durassienne, sa régularité

lente et sa précision, comme cette manière d’affirmer une dignité par l’action de dire.

C’est le parcours de Jeanne et Simon qui donne au texte son énergie dramaturgique. Au

départ de la pièce, tous deux croient en une individualité moderne qui se constitue à partir

d’elle-même, indépendamment de son origine, de façon autonome. Ils ont grandi outre-

Atlantique, sont bien éduqués. Mais leur mère, Nawal, est d’ailleurs ; elle est d’une autre

langue, orientale, de ce là-bas déchiré par la guerre depuis plus de trente ans et dont elle

est revenue mutique. La tragédie incestueuse se déroule ici sur fond de guerre, et si

l’origine libanaise de l’auteur fait déduire que la guerre du Liban en constitue l’arrière-plan,

le texte ne le précise pas ; il est bien question de camps de réfugiés, d’un orphelinat, d’un

tribunal pénal international, de villages aux noms arabes, d’un exil au Canada, mais la

pièce se détache imperceptiblement du plan réaliste. C’est dans cet écart que la fiction peut

se tenir et parler de toute guerre, ou de la Guerre. L’épique y est chevillé au drame

individuel pour représenter la manière dont un destin est dans la main du Destin. Or le

Destin, dans la tragédie grecque, est tissé par les Parques, et suit le courant du désir fatal

d’un fils laissé dans l’ignorance de son origine, abandonné par sa mère et son père suite à

la prédiction d’un oracle. Incendies commence à ce moment le Destin est déjà accompli et

où les enfants, Petits Poucets perdus dans le monde contemporain, vont devenir les

témoins de leur origine désastreuse.

De leur père, Jeanne et Simon ne connaissent au départ que la légende que leur mère leur

a conté : celle d’un homme passionnément aimé mais perdu, un héros mort au combat, sur

ces terres ensanglantées par la guerre. Le père est un absent, un conte, ou encore une

lueur, un embrasement dans l’obscur. Simon et Jeanne semblent chercher inconsciemment

à détruire cet obscur, et avec lui la lueur qui y tremble, comme pour oublier, pour ne pas

reconnaître un jour qui est véritablement leur père. Le premier apprend la technique de la

boxe, du combat, et la seconde à faire tenir le monde dans des formules et résultats

quantifiables, c’est-à-dire à faire régner la clarté. Incendies les représente amenés à

pénétrer dans l’obscur pour apprendre qui ils sont, et à travers cela, à reconnaître

l’existence de l’incalculable. Jeanne va découvrir la logique implacable du désir dont elle

provient, et dont aucune logique rationnelle, comptable, même celle des probabilités et du

hasard, ne peut rendre compte.

C’est sans doute ce qui, dans le texte de Mouawad, aura retenu Stanislas Nordey, qui,

depuis L’Epreuve du feu de Magnus Dahlström (2003), affirme axer sa recherche sur la

sorte de mécanique céleste aussi précise qu’une mathématique ou qu’une horlogerie qui

règlerait la conduite humaine, et dont le théâtre peut donner une représentation ou un

sentiment (ainsi avait-il monté Un fil à la patte de Feydeau comme à une « boîte à théâtre

» que l’on remonterait, et qui « marcherait » au désir sexuel). Il faut aussi remarquer que,

de L’Epreuve du feu à la tragédie d’Electre (2005), en passant par Gênes 01 de Fausto

Paradivino (2006), le metteur en scène s’intéresse à chaque fois, et dans le même temps,

à la tragédie incestueuse, à l’horreur politique et au fantasme violent. Avec Incendies, il

peut représenter comment la marche du désir destinal articule l’inceste et le fantasme au

dérèglement politique mondial. Wajdi Mouawad a inventé avec ce couple androgyne

(Jeanne/Simon) les enfants d’un Œdipe moderne, qui serait Wahab le tortionnaire, et qui

n’est autre que le fils de l’homme passionnément aimé par Nawal, mais abandonné,

retrouvant sa mère sans le savoir avec l’une de ses prisonnières. Laurent Sauvage, fidèle

compagnon des mises en scène de Stanislas Nordey, interprète ici cette incarnation désolée

de l’absent désiré, condensant les figures d’amant, de fils, et de père, et qui est devenu le

père et le frère de ses enfants. Les pères sont aussi les frères : cette proposition, sortie du

contexte mythique de la tragédie et prise dans la fable contemporaine de Wajdi Mouawad,

acquiert une force confondante, notamment en évoquant le fond du fantasme incestueux.

Elle fait vibrer de sens archaïques inquiétants les valeurs de fraternité républicaine nées

dans le régicide, comme celles des fratries politico-religieuses objectant aux Etats nations

un totalitarisme fraternel masculin. Le désir inconscient incestueux semble se projeter au

cœur de la modernité politique, pour y faire régner à grande échelle l’horreur œdipienne,

ou encore la vengeance inconsciente des fils abandonnés. Wadji Mouawad s’intéresse aux

lendemains de la tragédie, au devenir des enfants amers qui en sont issus, pour qu’ils ne

deviennent pas à leur tour des agents de la fatalité, et en particulier à leurs filles. De

celles-ci Wajdi Mouawad dit qu’il leur faut désirer partir en quête de ce qu’elles sont. En

fait, c’est leur mère qui porte ce désir et le leur transmet.

La mère lègue deux lettres mystérieuses comportant des indices. Jeanne et Simon sont

libres de ne pas les lire. Jeanne accepte, mais pas Simon dans un premier temps. Wajdi

Mouawad représente là le caractère initiatique de toute quête de soi, comme la modernité

du désir féminin. Il crée la figure de la « femme qui chante », Swada qui accompagna

Nawal dans sa descente aux enfers, comme un double. En la faisant interpréter par la

personnalité tumultueuse de Lamya Regragui, Stanislas Nordey surligne la force d’une

féminité qui, dans la fable, est en première ligne, d’où qu’elle soit, portée par des actrices

battantes : Véronique Nordey, Charline Grand, Claire Ingrid Cottanceau, Julie Moreau

semblent en effet se battre tout à la fois pour le théâtre, pour elles-mêmes et quelque

chose qui les dépasse, quand les interprètes masculins apparaissent plus désillusionnés

(excepté Raoul Fernandez), et porteurs d’un désarroi infini.

Dès le départ, les interprètes, tous en scène, jettent des regards mystérieux, tout en

présentant les personnages qu’ils vont jouer. Raoul Fernandez, qui interprète le notaire,

devient une sorte de maître de cérémonie quelque peu sorcier, le détenteur des sceaux.

Puis Nordey opère dans la distribution des choix différents de ceux de Mouawad lors de la

création, pour représenter un éternel retour, ou encore le monde dans le regard des

enfants. La mère est diffractée entre une jeune femme, une femme et une femme mûre.

Charline Grand, Claire Ingrid Cottanceau (créditée aussi pour sa collaboration artistique),

Véronique Nordey figurent une trinité de l’éternel féminin. Dans Incendies, il n’y a pas de

linéarité chronologique – les scènes du passé s’entrelacent aux contemporaines. Le passé

est toujours présent et là. Le seul fil est celui du savoir se cherchant dans l’obscur. Frédéric

Leidgens, par sa fragilité et sa douceur fortes de savoirs sensibles secrets, endosse à

travers les nombreux personnages une seule et même figure, celle d’un guide, d’un Tirésias

discret. La scénographie pose alors le plateau comme un espace-temps à traverser,

toujours le même, celui des enfants qui, tant qu’ils n’ont pas résolu leur énigme, font du

sur-place. Le parti pris de dépouillement adopté par Nordey n’est pas une figure de style (il

a, dans d’autres de ses mises en scène, opté pour des décors) : par là, il fait « parler la

parole », ou encore entendre que l’origine ne se retrouve qu’aux moyens de la parole, de

l’enquête analytique, afin de reconstituer un récit, une narration. Si la dominante des

lumières est la clarté, c’est aussi que Stanislas Nordey fait du théâtre l’action d’une mise à

plat, d’une première écoute. La pièce est présentée comme une équation imaginaire, livrée

à des spectateurs/auditeurs qui peuvent discerner l’apparition de l’obscur au travers d’une

trame de répliques, de jeux de rôles et de lieux présentés clairement. La clarté de la mise

en scène comme de cette diction des acteurs si particulière chez Nordey, reflétant le souci

de s’adresser au public (à l’autre), acquiert ici une force non pas consolante, mais

lénifiante. Les costumes sobres, en noir et blanc, et la dignité des acteurs en scène

semblent provenir d’un au-delà de l’analyse et du récit. L’élaboration d’un espace commun,

ici par le travail théâtral, semble suggérer la possibilité non pas de sortir de l’inceste mais

d’en partir. Le silence qui s’empare des enfants, une fois découverte leur origine, n’est pas

un mutisme, mais toute la profondeur d’un savoir qui sait être parti d’une ignorance. C’est

aussi le vertige devant la question qui se pose dès lors à eux : que désirent-ils maintenant

qu’ils savent ? Désirent-ils seulement ?

Le désastre incestueux et l’effondrement de l’Amérique

En adaptant un roman de Kathy Acker datant des années 1980, Sang et stupre au lycée,

Patricia Allio choisit, quant à elle, de porter un regard différent sur l’inceste, quasi sadien.

La figure de la mère est éliminée, comme souvent chez Sade. Le personnage de Janey se

6

6

1

/

6

100%