Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l

Hypothèses physiopathologiques

dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire

C. Borg et E. Guardiola

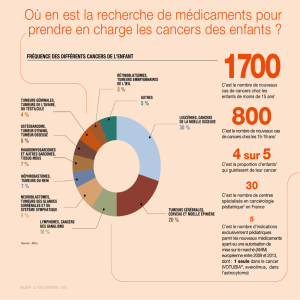

Les tumeurs épithéliales de l’ovaire représentent la première cause de mortalité

par cancer gynécologique chez la femme. Le cancer de l’ovaire représente en

France, chaque année, 4 000 patientes dont 70% des cas sont diagnostiqués à

des stades tardifs. Le traitement des tumeurs épithéliales de l’ovaire de stade III

ou IV, essentiellement basé sur la chirurgie et l’administration de chimiothéra-

pies associant le plus souvent des sels de platine et des taxanes, ne permet la

guérison que de 20% à 30% des patientes.

90 % des cancers de l’ovaire sont décrits comme ayant une origine épithé-

liale. L’ovaire est une structure complexe constituée de nombreux types

cellulaires, assurant les fonctions de l’ovulation et une production hormonale.

L’épithélium ovarien se différencie à partir de l’épithélium cœlomique, au

cours de la phase précoce de l’embryogenèse.

De nombreuses études ont permis de mieux comprendre les processus de

l’oncogenèse des cancers. Les travaux de Fearon et Volgenstein ont permis

d’établir un modèle de cancérogenèse multi-étapes, montrant que la transfor-

mation de lésions bénignes de l’épithélium colique en cancer est le fait de

l’accumulation d’altérations génétiques (1). Cependant, si ces travaux ont

suscité de nombreux progrès dans la biologie du cancer, les mécanismes spéci-

fiques de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire restent méconnus et

ces cancers sont toujours actuellement de mauvais pronostic. Une meilleure

compréhension des mécanismes de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de

l’ovaire reste nécessaire pour l’introduction de thérapies ciblées dans cette

pathologie. Néanmoins, l’étude de la biologie de ces cancers est entravée par

leur découverte clinique tardive, la diversité des présentations histologiques et

l’absence de modèles animaux.

Ainsi, ce chapitre est dédié à la synthèse des données qui permettent l’iden-

tification des principaux gènes impliqués dans la genèse des cancers de l’ovaire.

Dans un premier temps, nous rapporterons quels sont les gènes « candidats »

identifiés dans les principales formes de cancers héréditaires de l’ovaire, puis

nous exposerons quelles sont les anomalies génétiques récurrentes dans les

formes sporadiques de cancers de l’ovaire, et enfin, nous décrirons les modèles

murins élaborés récemment où sont analysées les différentes étapes impliquées

dans l’oncogenèse des cancers de l’ovaire.

Existe-t-il des lésions ovariennes tumorales

de différents stades de malignité ?

L’histoire naturelle des tumeurs épithéliales de l’ovaire explique en partie la

complexité de l’étude des mécanismes oncogénétiques. On distingue cinq types

histologiques distincts : les tumeurs séreuses papillaires, les tumeurs endomé-

trioïdes, les tumeurs mucineuses, les tumeurs à cellules claires, les carcinomes

à cellules transitionnelles.

Par ailleurs, on peut également distinguer plusieurs catégories de tumeurs

de l’ovaire correspondant à des lésions de différents stades de malignité : les

tumeurs bénignes, les tumeurs « borderline » et les tumeurs malignes. Une filia-

tion entre une prédisposition à des lésions pré-cancéreuses ou à faible degré de

malignité et des lésions malignes invasives n’a jamais été démontrée. Resta et al.

ont étudié une cohorte de 200 patientes opérées de cancers ovariens unilaté-

raux et observé la présence de lésions hyperplasiques ou métaplasiques de

l’épithélium de surface des ovaires controlatéraux dans 92% des cas, suggérant

la possibilité de l’existence de lésions prédisposant aux cancers ovariens (2).

L’analyse comparative des remaniements génétiques des tumeurs ovariennes

de différents stades de malignité pourrait permettre l’identification des anoma-

lies communes aux différentes entités nosologiques. Cette approche pourrait

orienter la recherche des altérations génétiques impliquées dans l’oncogenèse

des cancers ovariens.

Ainsi, l’étude génétique des cancers ovariens à l’échelle chromosomique par

technique d’hybridation génomique comparative (CGH) a mis en évidence des

gains ou des pertes de matériel génétique récurrents dans les grandes entités des

tumeurs épithéliales.

Cheng et al. ont montré qu’il existait une perte d’hétérozygotie affectant le

bras q du chromosome X, dans les tumeurs « borderline ». L’étude de la méthy-

lation de l’ADN a montré que cette perte d’hétérozygotie affectait le

chromosome X inactivé (3). Ce profil de CGH différait des observations élabo-

rées à partir de l’analyse de tumeurs épithéliales invasives, suggérant que ces

entités ont des histoires naturelles distinctes. Ainsi, les techniques d’analyse des

remaniements chromosomiques n’ont pas abouti à l’identification d’altérations

génétiques communes aux tumeurs ovariennes de différents stades de mali-

gnité. Les mécanismes de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire sont

longtemps restés méconnus.

La caractérisation des mécanismes physiopathologiques des cancers ovariens

a nécessité la synthèse de données émanant de trois axes différents :

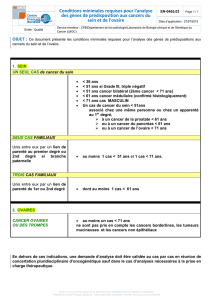

– l’étude des anomalies génétiques germinales prédisposant aux cancers de

l’ovaire ;

48 Les cancers ovariens

– l’observation anatomo-pathologique par immuno-histochimie ou

biologie moléculaire des altérations moléculaires récurrentes, dans les tumeurs

sporadiques ;

– les données apportées par les modèles murins.

Les formes héréditaires de cancers ovariens.

L’étude des cancers ovariens familiaux permet d’identifier des candidats impli-

qués dans l’oncogenèse de ces tumeurs. En effet, si 90% des tumeurs

épithéliales de l’ovaire sont sporadiques, 10% d’entre elles sont héréditaires.

On distingue, parmi ces dernières, deux maladies héréditaires à transmission

autosomique dominante.

Syndrome des cancers héréditaires du sein et de l’ovaire.

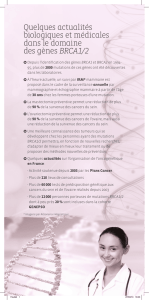

Les cancers du sein et de l’ovaire héréditaires sont associés le plus souvent à des

mutations des gènes BRCA1 (Breast Cancer 1) et BRCA2 (respectivement

dans 65% et 75 % des cancers ovariens héréditaires). BRCA1 (chromo-

some 17q) et BRCA2 (chromosome 13q) sont deux gènes suppresseurs de

tumeurs. La probabilité de développer un cancer de l’ovaire pour des patientes

porteuses de mutations de ces gènes est de 10 à 63%. La variabilité de cette

pénétrance rend compte de l’importance de facteurs environnementaux,

hormonaux ou de l’acquisition d’événements génétiques supplémentaires (4).

Des mutations de BRCA1 sont aussi identifiées dans les formes sporadiques de

cancer de l’ovaire, suggérant une fonction suppressive de tumeur dans ce

contexte (5). BRCA1 et BRCA2 ont majoritairement une activité d’activateur

transcriptionnel et de régulateur de la réparation de l’ADN. BRCA1 est une

protéine impliquée dans la détection des anomalies nucléotidiques, des cassures

simple-brin et double-brin. BRCA1 intègre le complexe de l’ARN polymérase

II pour identifier précocement les anomalies de la réplication de l’ADN.

BRCA2 pourrait interagir avec la protéine RAD51 impliquée également dans

la réparation de l’ADN.

Le syndrome des cancers colorectaux non polypoïdes hérédi-

taires (HNPCC)

Le syndrome HNPCC (hereditary non polyposis colorectal cancer) est caractérisé

par l’apparition de cancer du cadre colique droit, de l’endomètre et des ovaires.

Ce syndrome implique des anomalies des gènes codant pour le système de

réparation des mismatch (MMR) (6). La plupart des cancers ovariens de ces

Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire 49

syndromes héréditaires sont des tumeurs séreuses. Les tumeurs « borderline »

et mucineuses sont rarement observées dans ce contexte. Ces données suggè-

rent encore une distinction dans l’initiation de l’oncogenèse entre ces

différentes entités. Le syndrome HNPCC implique une anomalie germinale

d’un gène impliqué dans la réparation de l’ADN comme MSH2, MLH1,

MSH6, PMS1 ou PMS2. La perte de fonction de ces gènes est associée à une

instabilité du génome tumoral, caractérisée par l’insertion ou la délétion de

nucléotides dans des loci du génome comprenant des séquences répétées. Cette

instabilité génétique favorise l’accumulation de mutations favorables à l’évolu-

tion maligne des processus tumoraux. L’altération des fonctions contrôlées par

ces gènes pourrait être importante pour l’oncogenèse ovarienne.

Anomalies génétiques observées dans les cancers

sporadiques de l’ovaire

D’une manière générale, l’oncogenèse associe des remaniements génétiques

permettant la perte de la fonction d’un gène suppresseur de tumeur, l’activa-

tion d’un oncogène et l’apparition d’un phénotype d’instabilité génétique

favorisant l’accumulation de mutations au sein de certains gènes qui peuvent

conférer aux cellules tumorales les capacités de prolifération, d’invasion, de

migration, d’angiogenèse et de résistance à l’apoptose.

Perte de gènes suppresseurs de tumeur

L’étude de marqueurs polymorphiques permettant l’analyse de la perte d’allèles

dans les tumeurs a révélé de fréquentes pertes d’hétérozygotie affectant les

régions chromosomiques 6p, 11p, 13q, 14q, 17p, 17q, 18q, 22q et Xp. Cela

peut signifier l’implication de nombreux gènes suppresseurs de tumeurs dans

l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire ou une instabilité chromoso-

mique (3, 7). On note la fréquence des altérations du bras court du

chromosome 17 dans la séquence codant pour p53 dans les tumeurs épithé-

liales de l’ovaire à fort potentiel de malignité, contrairement aux formes

bénignes ou « borderline » (8). De même, les altérations du locus 17q22-23

codant pour BRCA1 sont fréquentes. Pieretti et al. ont montré que l’absence

du chromosome 17 dans des tumeurs épithéliales séreuses de l’ovaire était asso-

ciée à un haut grade nucléaire. Ces données suggéreraient que la perte du

chromosome 17 pourrait conférer aux cellules tumorales un avantage sélectif

lors de la progression tumorale correspondant à un phénotype tumoral plus

agressif (9). A l’inverse, les pertes du chromosome 17 ne sont pas fréquentes

dans les tumeurs mucineuses de l’ovaire.

50 Les cancers ovariens

Les pertes d’hétérozygotie observées sur d’autres chromosomes ont permis

de suspecter que la perte d’autres gènes suppresseurs de tumeur pourrait être

impliquée dans l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire. Ainsi, PTEN,

une phosphatase codée par un gène sur le locus 10q23.3, est mutée dans un

certain nombre de cancers endométrioïdes. PTEN contrôle négativement l’ac-

tivation de la voie AKT/mTOR.

On a également observé des mutations des gènes codant pour les protéines

contrôlant négativement les cyclines, qui permettent la progression du cycle

cellulaire. Ainsi, il est possible d’observer des délétions homozygotes de P16

dans 15% des tumeurs épithéliales de l’ovaire (10). P16 est une protéine de la

famille INK4 (cyclin-dependent kinase-4 inhibitor genes), qui contrôle négative-

ment la progression du cycle cellulaire. D’autres inhibiteurs du cycle cellulaire

comme P15, P18 et P19 peuvent être altérés dans les cancers ovariens.

Disabled homolog 2 (DAB2) est une protéine impliquée dans l’organisation

des cellules épithéliales ovariennes. Des études immuno-histochimiques ont

montré la perte de l’expression de DAB2 dans 80% des cancers ovariens (11).

Gain d’un oncogène

Les oncogènes codent pour des molécules favorisant la transformation et la

progression des cellules cancéreuses. Ces molécules peuvent être des peptides

ou protéines interagissant avec des récepteurs aux facteurs de croissance, des

molécules de signalisation intracellulaire ou des facteurs de transcription favo-

risant la prolifération, la survie ou la migration des cellules tumorales.

Le récepteur c-erb2 est surexprimé dans moins de 25% des cancers de

l’ovaire. Cependant, une étude comparant les tumeurs primitives et les lésions

obtenues au décours de la progression de ces cancers sous forme d’ascite,

montre que la majorité des maladies évolutives expriment c-erb2 (12). Ceci

peut signifier que l’acquisition de c-erb2 est corrélée à un avantage sélectif pour

la prolifération de certaines cellules tumorales. Néanmoins, l’implication de

l’expression de c-erb2 dans le pronostic et la prédiction de la réponse théra-

peutique est toujours un point controversé.

La protéine RAS est une protéine intracytoplasmique liée à la membrane

plasmique. RAS a une activité GTPasique. Certaines mutations de RAS indui-

sent une activation constitutive de cette molécule qui engendre la

phosphorylation de la sérine thréonine kinase sous-jacente et l’activation chro-

nique des voies de signalisation intracellulaire. Des mutations activatrices des

gènes de la famille RAS ont été observées dans les tumeurs mucineuses de

l’ovaire (13). Ortiz et al. ont étudié les mutations survenant dans le gène

codant pour K-RAS dans une cohorte de tumeurs à faible potentiel de mali-

gnité et de tumeurs épithéliales séreuses invasives survenant secondairement.

Ces auteurs décrivent des mutations de K-ras différentes dans ces deux entités.

Ces données suggèrent que l’oncogenèse des tumeurs séreuses « borderline » et

Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire 51

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%