La Double Inconstance - biblio

La Double

Inconstance

Marivaux

L i v r e t p é d a g o g i q u e

correspondant au livre élève n° 46

établi par Isabelle de Lisle,

agrégée de Lettres modernes, docteur ès Lettres,

et Éric Le Grandic,

agrégé de Lettres modernes, docteur ès Lettres

Sommaire – 2

SO M M A I R E

AVANT-P RO P OS ............................................................................................3

TABLE DE S CO RPU S ........................................................................................4

RÉPONSE S AU X QU ESTION S ................................................................................5

Bilan de première lecture (p. 174) ..................................................................................................................................................................5

Scène 2 de l’acte I (pp. 15 à 18) ......................................................................................................................................................................5

◆ Lecture analytique de la scène (pp. 19-20).................................................................................................................................5

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 21 à 29)................................................................................................................12

Scène 4 de l’acte I (pp. 33 à 40) ....................................................................................................................................................................17

◆ Lecture analytique de l’extrait (pp. 41 à 43).............................................................................................................................17

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 44 à 55)................................................................................................................19

Scène 11 de l’acte II (pp. 98 à 101) ...............................................................................................................................................................24

◆ Lecture analytique de l’extrait (pp. 102 à 104) ........................................................................................................................24

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 105 à 118)............................................................................................................30

Scène 4 de l’acte III (pp. 131 à 136)..............................................................................................................................................................35

◆ Lecture analytique de l’extrait (pp. 137-138)...........................................................................................................................35

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 139 à 147)............................................................................................................40

Scène 8 de l’acte III (pp. 156 à 158)..............................................................................................................................................................45

◆ Lecture analytique de l’extrait (pp. 159 à 161) ........................................................................................................................45

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 162 à 169)............................................................................................................49

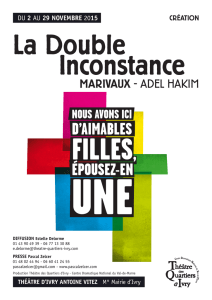

COM PL ÉM ENT S AU X LECTU RE S D’I MA G E S ................................................................ 55

BIBLIO GRAP HIE COMP LÉ MEN TAI RE ...................................................................... 61

Tous droits de traduction, de représentation et d’adaptation réservés pour tous pays.

© Hachette Livre, 2007.

43, quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.

www.hachette-education.com

La Double Inconstance – 3

AV A N T -P R O P O S

Les programmes de français au lycée sont ambitieux. Pour les mettre en œuvre, il est demandé à la fois

de conduire des lectures qui éclairent les différents objets d’étude au programme et, par ces lectures, de

préparer les élèves aux techniques de l’épreuve écrite (lecture efficace d’un corpus de textes, analyse

d’une ou deux questions préliminaires, techniques du commentaire, de la dissertation, de

l’argumentation contextualisée, de l’imitation…).

Ainsi, l’étude d’une même œuvre peut répondre à plusieurs objectifs. La Double Inconstance de

Marivaux permettra d’étudier le genre théâtral et plus particulièrement la comédie telle que Marivaux

pouvait la concevoir au XVIIIe siècle pour le théâtre des Italiens. Des groupements de textes (la

confidence, les valets) viennent compléter ce regard sur un genre. D’autres groupements viennent

approfondir des perspectives ouvertes par l’étude de la pièce du côté de l’esthétique d’une époque

(vraies et fausses ingénues au XVIIIe siècle) ou d’une réflexion politique.

Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de concevoir une nouvelle collection d’œuvres classiques,

Bibliolycée, qui puisse à la fois :

– motiver les élèves en leur offrant une nouvelle présentation du texte, moderne et aérée, qui facilite la

lecture de l’œuvre grâce à des notes claires et quelques repères fondamentaux ;

– vous aider à mettre en œuvre les programmes et à préparer les élèves aux travaux d’écriture.

Cette double perspective a présidé aux choix suivants :

• Le texte de l’œuvre est annoté très précisément, en bas de page, afin d’en favoriser la pleine

compréhension.

• Il est accompagné de documents iconographiques visant à rendre la lecture attrayante et enrichissante,

la plupart des reproductions pouvant donner lieu à une exploitation en classe, notamment au travers des

lectures d’images proposées dans les questionnaires des corpus.

• En fin d’ouvrage, le « dossier Bibliolycée » propose des études synthétiques et des tableaux qui

donnent à l’élève les repères indispensables : biographie de l’auteur, contexte historique, liens de

l’œuvre avec son époque, genres et registres du texte…

• Enfin, chaque Bibliolycée offre un appareil pédagogique destiné à faciliter l’analyse de l’œuvre

intégrale en classe. Présenté sur des pages de couleur bleue afin de ne pas nuire à la cohérence du texte

(sur fond blanc), il comprend :

– Un bilan de première lecture qui peut être proposé à la classe après un parcours cursif de l’œuvre. Il se

compose de questions courtes qui permettent de s’assurer que les élèves ont bien saisi le sens général de

l’œuvre.

– Des questionnaires raisonnés en accompagnement des extraits les plus représentatifs de l’œuvre :

l’élève est invité à observer et à analyser le passage. On pourra procéder en classe à une correction du

questionnaire ou interroger les élèves pour construire avec eux l’analyse du texte.

– Des corpus de textes (accompagnés le plus souvent d’un document iconographique) pour éclairer

chacun des extraits ayant fait l’objet d’un questionnaire ; ces corpus sont suivis d’un questionnaire

d’analyse des textes (et éventuellement de lecture d’image) et de travaux d’écriture pouvant constituer

un entraînement à l’épreuve écrite du bac. Ils peuvent aussi figurer, pour la classe de Première, sur le

« descriptif des lectures et activités » à titre de groupement de textes en rapport avec un objet d’étude

ou de documents complémentaires.

Nous espérons ainsi que la collection Bibliolycée sera, pour vous et vos élèves, un outil de travail

efficace, favorisant le plaisir de la lecture et la réflexion.

Table des corpus – 4

TA B L E D E S C O R P U S

Corpus

Composition du corpus

Objet(s) d’étude

et niveau

Compléments aux

travaux d’écriture destinés

aux séries technologiques

Des royaumes

imaginaires

(p. 21)

Texte A : Scène 2 de l’acte I de La Double

Inconstance de Marivaux (pp. 15-18).

Texte B : Extrait du chapitre XXVIII de

Gargantua de François Rabelais (pp. 21-23).

Texte C : Extrait du chapitre XVIII de Candide de

Voltaire (pp. 23-24).

Texte D : Premier extrait de la lettre XXXV

d’Aline et Valcour de Sade (pp. 24-25).

Texte E : Second extrait de la lettre XXXV

d’Aline et Valcour de Sade (pp. 25-26).

Document : Frontispice de Léon Benett pour Les Cinq

Cents Millions de la Bégum de Jules Verne (pp. 26-27).

L’argumentation

(Première)

Question préliminaire

Quelles représentations d’un royaume

les cinq textes proposent-ils ?

Commentaire

Vous montrerez notamment comment

l’évocation d’un monde merveilleux

véhicule une réflexion sur la société que

connaît Voltaire.

Le débat d’idées dans

le dialogue de théâtre

(p. 44)

Texte A : Extrait de la scène 4 de l’acte I de La

Double Inconstance de Marivaux (p. 36,

l. 314, à p. 40, l. 429).

Texte B : Scène 2 de l’acte II de Cinna de Pierre

Corneille (pp. 45-48).

Texte C : Extrait de la scène 1 de l’acte I de

L’École des femmes de Molière (pp. 48-50).

Texte D : Extrait de la scène 1 de l’acte I du

Misanthrope de Molière (pp. 50-52).

Texte E : Extrait de l’acte II des Justes d’Albert

Camus (pp. 52-53).

L’argumentation

et le théâtre

(Première)

Question préliminaire

Quel est l’enjeu du débat dans chacun

des textes ?

Commentaire

Vous montrerez comment la condam-

nation de la politesse à la mode

s’accompagne de la défense de

certaines valeurs.

Confidentes et

confidences au théâtre

(p. 105)

Texte A : Scène 11 de l’acte II de La Double

Inconstance de Marivaux (pp. 98-101).

Texte B : Extrait de la scène 3 de l’acte I de

Phèdre de Jean Racine (pp. 106-110).

Texte C : Extrait de la scène 4 de l’acte I du

Malade imaginaire de Molière (pp. 110-111).

Texte D : Scène 7 de l’acte II du Jeu de l’amour et du

hasard de Marivaux (pp. 111-114).

Texte E : Extrait de l’acte III d’Oncle Vania

d’Anton Tchekhov (pp. 114-115).

Document : Œnone et Phèdre dans la mise en scène

de Phèdre par Jean-Paul Le Chanois (p. 116).

Le théâtre

(Seconde et Première)

Question préliminaire

Quelles relations entretiennent l’héroïne

et sa confidente dans les textes et

le document ?

Commentaire

Vous pourrez étudier le récit que Phèdre

fait de son amour et la façon dont

l’expression de sa passion fait d’elle

une héroïne tragique.

Le valet, juge de

son maître

(p. 139)

Texte A : Scène 4 de l’acte III de La Double

Inconstance de Marivaux (pp. 131-136).

Texte B : Extrait de la scène 1 de l’acte I de

Dom Juan de Molière (pp. 140-141).

Texte C : Extrait de la scène 4 de l’acte II de

L’Avare de Molière (pp. 141-142).

Texte D : Extrait de la scène 2 de l’acte I du Barbier

de Séville de Beaumarchais (pp. 142-144).

Texte E : Extrait de la scène 3 de l’acte V du

Mariage de Figaro de Beaumarchais (pp. 144-145).

Document : L’acteur Dominique dans le rôle

d’Arlequin (p. 145).

Le théâtre

L’argumentation

(Seconde et Première)

Question préliminaire

Quelles relations maîtres et valets

entretiennent-ils dans les différents

textes ?

Commentaire

Vous examinez les relations du maître et

du valet et vous montrerez comment la

critique sociale se double de l’expression

de la philosophie de Figaro.

Vraies et fausses

ingénues dans quelques

fictions du XVIIIe siècle

(p. 162)

Texte A : Scène 8 de l’acte III de La Double

Inconstance de Marivaux (pp. 156-158).

Texte B : Extrait de la 1re partie de Manon

Lescaut de l’abbé Prévost (pp. 163-164).

Texte C : Extrait de la 2e partie de La Vie de

Marianne de Marivaux (pp. 164-165).

Texte D : Extrait des Confessions du Comte

de *** de Charles Pinot-Duclos (pp. 165-167).

Texte E : Extrait de la lettre XXVII des Liaisons

dangereuses de Choderlos de Laclos (pp. 167-168).

Un mouvement littéraire

(Première)

Question préliminaire

Quelles sont, dans les différents textes,

les manifestations de l’ingénuité ou de

l’ingénuité simulée ?

Commentaire

Vous vous attacherez à l’analyse du récit

de la naissance de l’amour en mettant

l’accent sur l’importance du regard.

La Double Inconstance – 5

RÉ P O N S E S A U X Q U E S T I O N S

B i l a n d e p r e m i è r e l e c t u r e ( p . 1 7 4 )

u Silvia a été enlevée par le Prince qui souhaite l’épouser.

v Trivelin est un officier du palais au service du Prince. Dans la commedia dell’arte, Trivelin est le nom

d’un valet.

w Flaminia, parce qu’elle est au service du Prince, souhaite favoriser le mariage de son souverain avec

Silvia, la jeune villageoise dont il est épris ; pour cela, elle se propose de détruire l’amour de Silvia et

d’Arlequin.

x Lisette est la sœur de Flaminia et toutes deux sont les filles d’un ancien domestique du Prince.

y Silvia situe son amour pour Arlequin dans le contexte de son village. À l’écart du chatoiement de la

Cour, Arlequin est « le garçon le plus passable de nos cantons » (II, 11).

U S’écartant de sa « troupe » (les courtisans sans doute) à l’occasion d’une chasse, le Prince rencontre

Silvia devant chez elle et lui demande à boire.

V Lisette, selon le plan de Flaminia, se fait passer pour une dame de la Cour afin de piquer au vif

l’amour-propre de Silvia en lui laissant entendre qu’elle n’est pas à la hauteur du rang auquel le Prince

la destine.

W Arlequin refuse au départ tout ce que Trivelin peut lui proposer en échange de Silvia ; comme il est

très gourmand, il finit par accepter un repas lorsque Flaminia insiste pour qu’il le prenne (fin de

l’acte I).

X Dans la scène 7 de l’acte II, le Seigneur vient demander à Arlequin d’intervenir en sa faveur auprès

du Prince car il est tombé en disgrâce après avoir manifesté son mépris pour le jeune villageois devant

le souverain.

at Dans la scène 4 de l’acte III, le Seigneur apporte à Arlequin la possibilité de devenir noble.

ak Depuis leur première rencontre devant la maison de Silvia, le Prince se fait passer pour un officier

du Palais auprès de la jeune fille.

al Flaminia, dès l’acte I, évoque un amant mort qui ressemble à Arlequin. « Il était fait comme vous »,

souligne-t-elle dans la scène 6 de l’acte II.

am Trivelin, lorsqu’il s’adresse à Arlequin, dans la scène 2 de l’acte III, affirme aimer Flaminia en secret

depuis deux ans.

an L’amour réciproque d’Arlequin et de Silvia, si fortement affiché au début de la pièce, disparaît de

lui-même lorsque Silvia cède à son penchant pour l’officier du palais (le Prince), tandis qu’Arlequin

comprend que son amitié pour Flaminia est en réalité de l’amour.

ao Dans la dernière réplique de la pièce, Arlequin annonce un possible revirement de la situation,

comme si le glissement qui s’était opéré au cours de la pièce avait définitivement fait vaciller le

sentiment amoureux, laissant la place au règne de l’inconstance.

S c è n e 2 d e l ’ a c t e I ( p p . 1 5 à 1 8 )

◆ Lecture analytique de la scène (pp. 19-20)

L’exposition : les meneurs de jeu

Les enjeux de l’exposition : séduire pour mieux informer

u La souplesse de l’écriture dramatique de Marivaux réside, entre autres, dans la finesse des

articulations. La scène 1 met en présence Silvia et Trivelin et la scène 3 Flaminia et Lisette. La scène 2

n’est pas qu’une simple scène de transition, puisqu’elle voit apparaître le Prince que les deux

personnages de la scène 1 ont évoqué. Entre une scène qui présente l’héroïne et une scène où se met en

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

1

/

61

100%