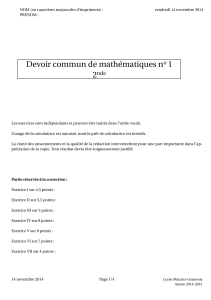

document 1 - ItsLearning

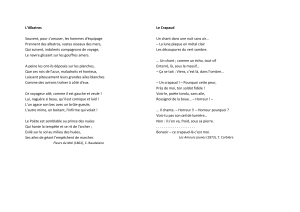

Séance 5 : évocation de l’horreur et registre pathétique

Compétence visée : Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court

5

10

15

A mes camarades du 106,

En fidélité à la mémoire des morts

Et au passé des survivants.

Il fait tout à fait nuit maintenant. Des voix montent de l'entonnoir. Des voix

gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Je me suis

allongé près du commandant Sénéchal et j'ai jeté sur moi une loque noire que j'ai

ramassée, la pèlerine d'un mort sans doute. Ce n'est pas une nuit très sombre ; pluvieuse

et blafarde, elle est bien la nuit des jours que nous vivons : chaque fois que j'ouvre les

yeux, je retrouve près de moi la forme écroulée de Sénéchal, et près de lui celle de

Carrichon.

«Demain, murmure le commandant, je vous garde. Puisque Chabredier et Rolland

sont montés avec Rebière, et que votre tranchée est vide, je ne veux pas vous y envoyer

seul. J'ai besoin de vous pour une reconnaissance : je ne connais plus mon secteur ; il y a

de tout, sur cette crête, du 132, du 67, du 2ème bataillon, du 3ème, tout ça disloqué,

éparpillé je ne sais plus où... Vous irez voir, vous tâcherez de comprendre, et vous

reviendrez me dire... Reposez-vous cette nuit ; ne vous faites pas tuer demain. »

Il parle posément, chaque fois que sa plainte chevrotante veut bien le laisser parler :

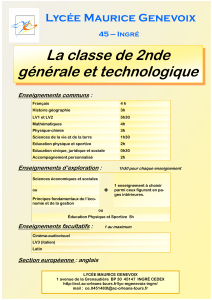

Maurice Genevoix (1890-1980) : cet écrivain français est l’auteur d’un

recueil Ceux de Quatorze rassemblant cinq récits de guerre écrits de

1916 à 1923 : Sous Verdun, Nuits de guerre, Au seuil des guitounes, La

Boue, Les Eparges. Précision des observations, authenticités des faits,

ce témoignage des tranchées est l’un des meilleurs de la Grande Guerre.

Sans jamais céder à une quelconque licence de l’imagination, Genevoix

s’applique à dire la vérité avec objectivité. L’horreur des combats y est

rapportée sans fard. Il se consacre ensuite à la peinture de la vie rurale,

à l’expression de la saveur de la vie. Son roman "Raboliot » a été

couronné par le prix Goncourt en 1925.

Attaché à retranscrire

avec fidélité ce que ses

camarades et lui vivent,

Genevoix tient des

carnets de guerre à

partir desquels il

rédigera Ceux de 14.

Le 17 février 1915, le régiment du lieutenant Genevoix monte à l’assaut de la crête des Eparges. Au quatrième

jour d’un combat acharné, Genevoix occupe toujours sa position malgré les assauts allemands et un

bombardement effroyable. Sa section a été décimée. L’horreur atteint son comble quand un obus tue ou blesse

onze des vingt survivants. A la nuit tombée, alors qu’il lui est impossible de quitter sa tranchée, il entend ses

hommes l’appeler.

20

25

30

35

40

un mot, et puis un autre mot ; entre chaque mot, son souffle fait grelotter ses lèvres d'une

même chanson traînante et lugubre. Il ne parle plus ; il demeure sans mouvement, aspire

l'air qui siffle dans sa gorge, et le renvoie par saccades chantantes, sur la même note

depuis des heures.

Les voix gémissent toujours ; les cris montent et tremblent dans la nuit, tous les cris

autrefois entendus :

« Brancardiers ! Les brancardiers !

- Pousse-toi !... Pousse-toi ! Oh ! Il me tue... Mais poussez-le à la fin, qui m'écrase ! »

Carrichon s'agite sur place ; sa voix murmure caverneuse :

« Ce qu'on peut s'emmerder, quand même !

- ou-ou-ou-ou-ou... » chantonne toujours Sénéchal.

Il fait très froid, une froidure d'après la pluie terrible aux pauvres chaires lacérées. Ils

crient, maintenant ; ils clament la souffrance de leur corps :

« Mon pied coupé !

- Mon genou !

- Mon épaule !

- Mon ventre ! »

Il y en a un autre qui gémit doucement :

« Oh ! Partout... Regardez... j'en ai compté dix-sept déjà... Plus de pouce... quatre ou

cinq dans la cuisse... et ma joue... Retournez-moi, vous verrez... j'en ai partout... ».

Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc rance me colle au visage

comme un tampon. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache ; la

fièvre bat mon front à grands chocs martelés ; mes pieds gèlent … je ne sens rien, tant les

voix crient autour de moi, tant l'entonnoir empli de nuit blafarde vacille et hurle de

souffrance.

« Lieutenant Genevoix !... Mon lieutenant ! »

Ils m'appellent à présent. Qu'est-ce que je peux ? Descendre, monter, m'accroupir

près d'eux ou m'asseoir, et toute la nuit dire des mots inutiles, puisqu'il fait froid, puisqu'ils

sont seuls, puisque les brancardiers ne viendront pas.

« Mon lieutenant, vous me couperez bien la jambe, vous ? »

Maurice Genevoix, Ceux de Quatorze, 1916-1923

Enrichir son vocabulaire

■ Par son origine grecque, pathétique, tiré de pathos (« ce qu’on éprouve »), signifie « qui

suscite la douleur ou la pitié ». Le compositeur Beethoven a écrit une « Sonate pathétique ».

Employez cet adjectif dans une phrase en liaison avec le texte de Genevoix où

vous ferez clairement apparaître son sens.

Cherchez dans le dictionnaire trois mots dérivés de la racine grecque pathos.

■ Quels sont le sens et la formation (préfixe, radical, suffixe) du mot indicible ?

Questionnaire

1. Ce texte est-il autobiographique ?

2. Définissez les conditions dans lesquelles vit le narrateur.

3. Relevez les différentes sensations perçues par le narrateur (visuelles, auditives

tactiles…). Laquelle domine le récit ?

4. « Des voix gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. »

(l. 4-5) : comment se nomme la figure de style employée dans cette phrase ? Quel

effet ce procédé vise-t-il à produire ?

5. Dans le deuxième paragraphe, observez le vocabulaire, la construction des phrases,

la ponctuation. Comment Genevoix fait-il comprendre le désordre, le chaos qui

règnent dans les premières lignes françaises ?

Pourquoi l’auteur rapporte-t-il les paroles au discours direct ? Pourquoi, selon vous,

les « voix » ont-elles autant d’importance dans cet extrait ? Qu’expriment-elles ?

6. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il à la fin de l’extrait ?

7. Pourquoi peut-on dire que ce témoignage rend hommage à « Ceux de Quatorze » ?

Document complémentaire

http://centenaire.org/fr/meuse/interview/les-eparges-travers-loeuvre-de-maurice-genevoix-et-

le-memorial-de-verdun

« J'ai quelques instants pour vous parler un peu des heures que nous venons de vivre. Je

me borne à un récit très bref, qui vous donne une idée sommaire de ce que nous avons fait.

Le 17, à 2 heures, les mines creusées par le génie sautaient. Puis c'était un bombardement

d'une heure, bombardement effroyable qui faisait trembler le sol, emplissait les crânes de

tumulte et donnait une étrange impression de surnaturel et de prodigieux. Puis l'assaut. Nous

avons pris la côte des Eparges, presque sans coup férir. Mais nous marchions sur une terre

bouleversée, calcinée, puante semée de débris de fils de fer, de piquets, de vêtements

hachés et sanglants, de paquets de chair humaine. A cinq heures le bombardement

allemand commençait. Jusqu'à minuit, les gros calibres : 150, 210, et 305. Pendant le même

temps, des mitrailleuses qui tiraient de flancs combinaient leurs effets avec ceux de

l'artillerie. De minuit à 6 heures, bombardement moins intense. Mais, dès 6 heures, la danse

a recommencé, épileptique jusqu'à 9 heures ; et à 9 heures, l'infanterie allemande attaquait.

Nous avons reçu des grenades, des bombes, un tas d'engins infernaux qui affolent nos

hommes. Je me suis lancé en avant, le revolver à la main. J'en ai tué 3 à bout portant. Deux

caporaux m'avaient suivi : ils ont été tués tous les deux. Nous avons perdu les tranchées

conquises. Mais le soir, à 4 heures, nous y retournions et les occupions de nouveau. Nous y

restions malgré les contre-attaques. Nous y restions malgré le bombardement incessant et

formidable. Le plus affreux fut le quatrième jour au soir. Il restait à ma section 20 hommes : 3

dans un petit élément de tranchée, en liaison avec une autre compagnie, 17 avec moi dans

la grande tranchée. Un 305 est tombé dedans devant moi. Mes deux voisins ont été tués net

; celui de droite est resté dans l'attitude qu'il avait au moment où l'obus est arrivé ; il avait à la

main, encore, le morceau de pain qu'il était en train de manger. Deux autres sont morts une

heure après. Sept autres qu'on avait pu emmener, sont restés jusqu'au lendemain matin

dans un entonnoir de mine, m'appelant, moi, me demandant à boire, me réclamant mon

revolver, si je ne voulais pas les achever moi-même, me décrivant leurs blessures, me

demandant d'écrire à leur femme, à leur mère, de leur couper le bras, tout de suite, si je ne

voulais pas qu'ils meurent. J'ai passé une nuit de cauchemar. Porchon avait été tué le matin.

Je restais avec trois hommes, ceux qui étaient séparés de moi. Les 17 autres étaient morts

ou blessés. Moi j'avais la tête douloureuse, la poitrine serrée, le front ensanglanté par un

éclat. Je me suis évanoui dans les bras du commandant. Quand je suis revenu à moi mon

capitaine était parti, le tympan crevé, toute son énergie à bout. J'ai pris le commandement de

la compagnie. Je ne sais pas ce qu'on va faire de nous maintenant. Porchon est mort : il

avait été blessé légèrement ; il allait se faire panser ; un éclat d'obus lui a ouvert la poitrine

au moment même où il arrivait aux abris. Cette guerre est ignoble ; j'ai été pendant 4 jours

souillé de terre, de sang, de cervelle. J'ai reçu au travers de la figure des paquets d'entrailles,

et sur une main une langue, à quoi l'arrière-gorge était attachée. Je suis écœuré, saoul

d'horreur. Je sais que je resterai ; il faut que je reste. J'accepte la responsabilité qui m'échoit.

Je ne sens pas ma force entamée… »

D'après une lettre de Maurice Genevoix à Paul Dupuy, 23 février 1915.

http://crid1418.org/espace_pedagogique/documents/eparges.htm

Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?

Critères de correction

notes

Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix

témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)

/1

L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences

physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés

utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,

accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.

/5

L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.

1

Orthographe

/2

Correction de l’expression

/1

Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?

Critères de correction

notes

Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix

témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)

/1

L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences

physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés

utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,

accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.

/5

L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.

1

Orthographe

/2

Correction de l’expression

/1

Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?

Critères de correction

notes

Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix

témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)

/1

L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences

physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés

utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,

accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.

/5

L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.

1

Orthographe

/2

Correction de l’expression

/1

1

/

4

100%