Oh les beaux jours

Dossier de presse

Comédie de Genève

www.comedie.ch

Christine Ferrier

+4122 809 60 83

Ana Regueiro

+4122 809 60 73

aregueir[email protected]

mardi, vendredi 20h,

mercredi, jeudi,

samedi 19h,

dimanche 17h.

Lundis et dimanche 9 mars

relâche.

du 04 au 22 mars 2014

Oh les beaux jours

de Samuel Beckett

mise en scène Anne Bisang

avec Christiane Cohendy

2

25 mars - 06 avril 2014

Cabaret

de Hanokh Levin

mise en scène Nalini Menamkat

avec Ahmed Belbachir, Camille Figuereo, Michel Kullmann, Brigitte Rosset.

plein tarif CHF 30.-

tarif réduit CHF 23.-

tarif abonnés CHF 18.-

08-11 avril 2014

Yvonne, princesse de Bourgogne

de Witold Gombrowicz

mise en scène Geneviève Guhl

avec Elidan Arzoni, Julia Batinova, Greta Gratos, Geneviève Guhl, Ilil Land-Boss, José Lillo,

Frédéric Lugon, Olivia Seigne, Joël Hefti.

plein tarif CHF 40.-

tarif réduit CHF 30.-

tarif étudiant CHF 20.-

Mars-avril à la Comédie

3

Avec :

Christiane Cohendy

Vincent Aubert

dramaturgie : Stéphanie Janin

scénographie et costumes : Anna Popek

lumières : Colin Legras

son : Andres Garcia

maquillage et coiffure : Arnaud Buchs

production : Comédie de Genève

avec le soutien de la Fondation Leenaards

et le concours d’Arc en Scènes,

Centre neuchâtelois des arts vivants - TPR

Oh les beaux jours

© 1963 Les Éditions de Minuit

Oh les beaux jours

de Samuel Beckett

mise en scène Anne Bisang

4

Une femme, Winnie, « la cinquantaine, de beaux restes », recouverte jusqu’à la taille d’un monti-

cule de terre, qui, au cours de la pièce, l’absorbera jusqu’au cou. À l’arrière-plan, Willie, son mari,

le plus souvent caché aux yeux du public... C’est Winnie qui parle. Elle évoque le passé, manipule

des objets, lutte contre le temps. Des mots qui font entendre l’increvable désir d’exister. La soli-

tude, la difficulté d’être, d’être deux face au vieillissement et à la mort. L’instinct de vivre, dans sa

force et sa splendeur.

Oh les beaux jours

La pièce

5

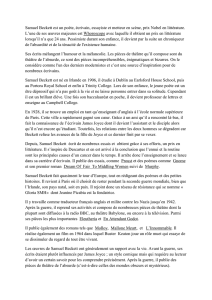

Au fil des créations

Happy Days est créée à New York en 1961 par Alan Schneider1, et codirigée l’année suivante par

George Devine et Tony Richardson au Court Theater à Londres. En 1963, Roger Blin y met en

scène Madeleine Renaud à l’Odéon, sous le titre Oh les beaux jours – que Beckett emprunte au

Colloque sentimental de Verlaine. Dès lors le texte ne cesse d’être joué, traversant les décennies

et les frontières. En 1996, Michael Colgan décide de graver dans la pellicule dix-neuf œuvres de

l’auteur irlandais, et c’est à la réalisatrice canadienne Patricia Rozema qu’il confie la réalisation

de ce texte avec Rosaleen Linehan (Winnie), dans Beckett on Film. Les innombrables indications

scéniques du dramaturge qui jugulent tout élan d’adaptation personnelle ne découragent pas de

grands metteurs en scène tels que Peter Brook, Deborah Warner ou Bob Wilson, ni même le pari

d’une distribution « cross-gender » en 2012 de Blandine Savetier avec Yann Collette dans le rôle

de Winnie. [...]

Un couple dissymétrique

Chez Beckett, le propos se définit par son absence plus que par sa présence, à la façon d’un trou

noir existant par la masse vertigineuse du vide qu’il provoque. Dire de Oh les beaux jours que

le texte parle du couple peut sembler paradoxal, et pourtant c’est bien un couple que l’auteur

met en scène : un couple dissymétrique, à une voix, celle de Winnie essentiellement, qui révèle

l’isolement, la solitude, le besoin d’exister aux yeux de l’autre, et la difficulté « d’être deux » face

au vieillissement et à la mort. Ce flot de souvenirs heureux et de reproches de Winnie à Willie, de

questions rhétoriques sur le sens des choses adressées à un partenaire dont on ignore s’il les

entend ou les comprend est un monologue sans fin.

Cette voix inextinguible retrace ainsi l’épopée des stratégies de survie dans cette solitude du

couple, tels que les rituels pour donner sens à cette relation qui s’étiole au fil des heures. On

pourrait croire qu’on assiste à la descente aux enfers d’un Adam et d’une Ève de fin du monde, ou

comme dit Winnie, des « derniers humains à s’être fourvoyés ici ». Cependant, ce texte, rythmé de

peurs, de joies, de déceptions, de rires et de reconnaissance célèbre l’instinct de vie dans toute la

force irrationnelle de son optimisme et la splendeur de sa fragilité : « malgré tout, jusqu’ici. »

Une partition tyrannique

Ses didascalies tyranniques rythment les corps, les paroles et les gestes à la façon d’un chef

d’orchestre ou d’un chorégraphe. On peut se demander alors où est la place pour l’individualité du

metteur en scène dans la partition. Et pourtant, même si ces derniers doivent renoncer à apposer

explicitement leur griffe personnelle, chaque production témoigne d’une rencontre particulière

entre un metteur ou une metteuse en scène et une actrice, puis entre le texte, l’actrice, et son jeu :

Brook et Parry, Warner et Shaw, Wilson et Asti. On aurait tort de prendre Beckett pour un intellec-

tuel. Sa matière, atrocement humaine, passée au crible d’un maniaque du contrôle, n’a cependant

rien de conceptuel.

Évoquant la difficulté du processus de répétition, Fiona Shaw répondait au New York Times

qu’après avoir « mélangé du béton » pendant plusieurs semaines, la solution vint du réalisateur,

Roger Michel, assistant de Beckett sur la production au Royal Court en 1979. Il leur rappela com-

bien la partition de Oh les beaux jours était autobiographique : « C’est en fait une œuvre remplie

d’émotion. Une fois que nous avons compris cela tout a changé. »

1 Alan Schneider réalisera trois ans plus tard le scénario de Beckett Film, avec Buster Keaton.

Oh les beaux jours

Note de travail par Stéphanie Janin, dramaturge

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%

![[de théâtre] sont-ils [nécessairement] des corsaires](http://s1.studylibfr.com/store/data/004068383_1-6811f6f320fa32dbc5abe94406f33351-300x300.png)