2.2 Dendrogrammes - Manuel de l`évolution biologique

2.2 - Les dendrogrammes

Le dendrogramme est une figure arborescente. Si, dans sa construction, l'on

introduit l'hypothèse que les ressemblances sont le reflet d'une relation de parenté, le

dendrogramme est généalogique ; si l'on introduit celle que les ressemblances

évoluent au cours du temps, le dendrogramme est phylogénétique. Les

dendrogrammes retenus dans cette section mettent en évidence des ressemblances

entre différents taxons.

L'objectif de recherche est souvent double ; dans un premier temps, il s'agit de

mettre en évidence sur un schéma synthétique (le dendrogramme) les relations

généalogiques ou évolutives entre plusieurs taxons ; dans un second temps,

d'apprécier leur degré de divergence. Ce dernier est estimé en fonction soit du temps

qui sépare les taxons, soit des différences génétiques, moléculaires ou autres

accumulées entre ces mêmes taxons.

Les constructions phylogénétiques sont bâties principalement à partir de

l'anatomie comparée, l'ontogénie et la paléontologie.

L'anatomie comparée a pour objectif de rechercher les homologies en utilisant,

par exemple, le principe de subordination des caractères de B. de JUSSIEU ( les

caractères constants sont plus importants que les caractères inconstants), ou encore

celui des connexions de É. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (voir la section précédente) : quelles

que soient leur forme, leur taille ou leur fonction, des organes sont reconnus

homologues s'ils possèdent les mêmes connexions avec d'autres organes.

L'ontogénie utilise le principe de récapitulation (loi biogénétique fondamentale)

de E. HAECKEL, mais reformulé par Gareth NELSON (1973) : lorsque l'on peut suivre la

transformation d'un caractère d'un état général vers un état plus spécialisé, le

caractère le plus général est le plus ancien, le moins général est le plus récent, dérivé

du premier. La règle de G. NELSON, qui n'est pas sans rappeler les deux premières

règles de K. E. von BAER, est une hypothèse de travail et non une loi.

La paléontologie fournit des arguments morphologiques, mais aussi des

arguments chronologiques.

À ces données traditionnelles s'ajoutent aujourd'hui celles de la biologie

moléculaire : séquençages des protéines, de l'ADN, de l'ARN, hybridation de l'ADN.

L'unité de base de la construction phylogénétique est très souvent l'espèce,

puisqu'elle est un groupe génétique fermé : l'interfertilité existe uniquement entre ses

103

membres. Mais certains auteurs rejettent cet usage de l'espèce, car leurs travaux

concernent des populations plus que des espèces entières : sous-espèces et espèces

sont alors confondues. Pour éviter l'emploi du mot « espèce », les taxons sont qualifiés

d'unités évolutives (UE), d'unités évolutives hypothétiques (UEH) s’ils sont de pures

constructions fictives, ou encore d’unités taxinomiques opérationnelles (UTO ou OTU

dans la terminologie anglo-saxonne). Les taxons sont parfois de niveau

supraspécifique ; dans ce cas, ils doivent appartenir à une même lignée phylétique

(lignée monophylétique) pour demeurer comparables.

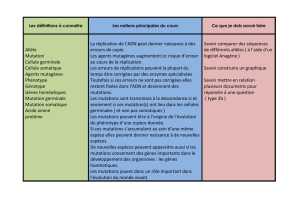

Les arbres sont composés de deux régions : les noeuds où sont placés les

taxons qui sont souvent des UEH, car on ne connaît pas les formes fossiles, et les

branches qui indiquent le degré de parenté des différents taxons. La longueur des

branches est proportionnelle au temps ou bien aux différences entre taxons (fig. 2.15).

À leurs extrémités figurent les taxons terminaux qui sont des UE.

Fig. 2.15

Si l'arbre est enraciné (fig. 2.15-A), la racine représente l'ancêtre commun et il précise

alors les relations évolutives des différents taxons présents. Mais l'arbre est souvent

dépourvu de racines (fig. 2.15-B) : il rend compte uniquement des relations de parenté,

sans que l'on puisse savoir comment l'évolution passe d'un taxon à l'autre. Cependant

un arbre peut être enraciné si on le construit avec un taxon extérieur au groupe, UE

extra-groupe, qui sera la référence pour estimer les degrés de ressemblance entre les

taxons étudiés. Il est nécessaire de connaître précisément les données taxinomiques

104

ou paléontologiques de cette UE extra-groupe ; il faut, en effet, être sûr qu'elle a

divergé bien avant l'ancêtre commun aux UE considérées (fig. 2.15-A). Lorsque l'on

dispose d'un certain nombre d'UE dont on veut établir la parenté, le nombre théorique

d'arbres possibles augmente très rapidement :

- avec n unités (UE) et si l'arbre est enraciné, il y a N1 arbres théoriques, soit :

N1 = (2n - 3) ! : 2 n-2 (n - 2) !

- avec n unités (UE) et si l'arbre n'est pas enraciné, il y a N2 arbres possibles, soit

:

N2 = (2n - 5) ! : 2 n-2 (n - 2) !

Si n = 10, N1 est égal à 35.106 et N2 à 2.106 ; la formule exprime les incertitudes pour

déterminer l'arbre exact parmi plusieurs millions. Un exemple sera donné à propos de

l'émergence de l'Homme moderne à la section 4.4.3 : « Le modèle unirégional ou

monocentrique, discussion ».

Les classifications phylogénétiques utilisent abondamment le critère

d'homologie. Les ressemblances sans lien de parenté sont des homoplasies parmi

lesquelles on distingue les convergences (ressemblances adaptatives) et les

réversions, brusque apparition d'un caractère rappelant un caractère ancestral. Un

caractère ancestral est plésiomorphe ; un caractère dérivé est apomorphe.

Parmi les quatre méthodes principales - phénétique, cladistique, probabiliste et de

compatibilité -, seules seront évoquées les deux premières, car ce sont les plus

fréquentes.

2.2.1 - La méthode phénétique ou numérique

Conçue par Charles MICHENER et Robert SOKAL (1957), elle utilise un nombre

réduit de principes. La construction des arbres phénétiques (phénogrammes) repose

sur les ressemblances observées entre chaque paire d'UE (unité évolutive). Les

ressemblances englobent ici aussi bien les homologies que les homoplasies, les

plésiomorphies (caractères ancestraux) que les apomorphies (caractères dérivés). Les

phénéticiens admettent que les caractères évoluent indépendamment les uns des

autres et qu'ils ont tous le même poids. Plus le nombre de caractères étudiés est

élevé, meilleure sera la classification. Les ressemblances entre UE sont souvent

estimées par l'emploi d'une matrice de similitude (voir ci-dessous la méthode UPGMA).

Peter SNEATH et R. SOKAL précisent que les phénogrammes ne sont pas a priori

phylogénétiques ; en fait, ces arbres doivent être reconnus seulement comme

105

phénétiques. Le phénogramme n’a pas de racines, car il montre les relations

morphologiques qui rapprochent ou qui éloignent plusieurs unités taxinomiques. Mais

la notion d'évolution (phylogénie) peut se déduire des phénogrammes à condition

d'introduire dans la construction des hypothèses évolutives telle que l'horloge

moléculaire, par exemple.

On distingue trois méthodes phénétiques majeures :

- La méthode d'ajustement. L'arbre non enraciné choisi est celui dont les longueurs

des branches expliquent le mieux les ressemblances des UE ; l'introduction de

certains critères permet de déterminer les longueurs.

- La méthode de parcimonie. L’objectif, qui rappelle celui de la méthode cladistique,

est d’obtenir un arbre non enraciné le plus court possible avec une minimisation des

homoplasies.

- Les méthodes d'agglomération. La classification est hiérarchique car les UE sont

classées en fonction de leurs ressemblances. La méthode agglomérative dite UPGMA,

abréviation anglaise de Unweighted Pair Group Method with Arlthmetic Mean, a été

très employée par les phénéticiens pour traiter les données moléculaires (séquençage,

etc.). Si la notion de l'horloge moléculaire est admise ; elle implique que le taux de

mutations et la vitesse d'évolution d'un caractère donné sont constants. Par

conséquent, les longueurs des branches de l'arbre peuvent être proportionnelles au

temps. En revanche, la méthode dite « du plus proche voisin » (neighbor joining), qui

se développe rapidement, n'utilise pas le postulat de l'horloge moléculaire. Les paires

d'UE sont regroupées d'après leurs ressemblances, de telle sorte que l'arbre non

enraciné construit soit le plus court possible.

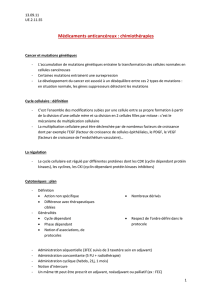

Les résultats qui proviennent de l'étude de séquençage sont exprimés sous

forme de chiffres qu’on soumet à un certain nombre de manipulations : ce tableau

devient alors une matrice. La manière la plus simple consiste à quantifier les

différences entre chaînes peptidiques (protéines) et nucléotidiques (ADN ou ARN).

Tout calcul doit être précédé de l'alignement des séquences, même lorsque les

chaînes sont de longueur identique. La figure 2.16 donne un exemple de matrice

simple où sont reportés les nombres d'acides aminés différents de la chaîne α de

l'hémoglobine, chez quelques Vertébrés ; les séquences sont comparées deux à deux.

106

Le nombre de différences correspond à une distance génétique : deux espèces seront

d'autant plus proches que leurs différences seront faibles.

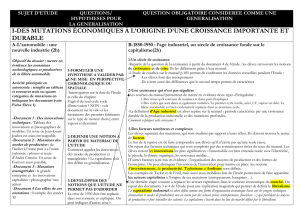

La figure 2.17 montre un exemple simple de calculs permettant la construction d'un

phénogramme avec les transformations successives subies par la matrice.

107

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%