Télécharger

1/50

Secteur Sanitaire 2

Rhône-Alpes

C

C

C.

.

.E

E

E.

.

.O

O

O.

.

.R

R

R.

.

.

Centre d’Evaluation, d’Orientation et de Réflexion

Soins de Suite et de Réadaptation - Secteur 2

L

L

La

a

a

p

p

pr

r

ri

i

is

s

se

e

e

e

e

en

n

n

c

c

ch

h

ha

a

ar

r

rg

g

ge

e

e

d

d

de

e

es

s

s

A

A

Ac

c

cc

c

ci

i

id

d

de

e

en

n

nt

t

ts

s

s

V

V

Va

a

as

s

sc

c

cu

u

ul

l

la

a

ai

i

ir

r

re

e

es

s

s

C

C

Cé

é

ér

r

ré

é

éb

b

br

r

ra

a

au

u

ux

x

x

R

R

Re

e

en

n

nc

c

co

o

on

n

nt

t

tr

r

re

e

e

e

e

en

n

nt

t

tr

r

re

e

e

l

lle

e

es

s

s

p

p

pr

r

ro

o

of

f

fe

e

es

s

ss

s

si

i

io

o

on

n

nn

n

ne

e

el

lls

s

s

d

d

de

e

es

s

s

é

é

ét

t

ta

a

ab

b

bl

lli

i

is

s

ss

s

se

e

em

m

me

e

en

n

nt

t

ts

s

s

e

e

et

t

t

d

d

de

e

es

s

s

S

S

So

o

oi

i

in

n

ns

s

s

d

d

de

e

e

S

S

Su

u

ui

i

it

t

te

e

e

e

e

et

t

t

d

d

de

e

e

R

R

Ré

é

éa

a

ad

d

da

a

ap

p

pt

t

ta

a

at

t

ti

i

io

o

on

n

n

(

(

(S

S

SS

S

SR

R

R)

)

)

-

-

-

1

1

15

5

5

j

j

ju

u

ui

i

in

n

n

2

2

20

0

00

0

04

4

4

à

à

à

L

L

L’

’’A

A

AD

D

DA

A

AP

P

PT

T

T

C

C

CM

M

MP

P

PR

R

R

L

L

Le

e

es

s

s

B

B

Ba

a

au

u

um

m

me

e

es

s

s

O

O

Or

r

rg

g

ga

a

an

n

ni

iis

s

sé

é

ée

e

e

p

p

pa

a

ar

r

r

l

ll’

’’é

é

éq

q

qu

u

ui

iip

p

pe

e

e

d

d

du

u

u

C

C

CE

E

EO

O

OR

R

R,

,,

a

a

an

n

ni

iim

m

mé

é

ée

e

e

p

p

pa

a

ar

r

r

M

M

Mr

r

r

l

lle

e

e

D

D

Do

o

oc

c

ct

t

te

e

eu

u

ur

r

r

J

J

JO

O

OY

Y

YE

E

EU

U

UX

X

X,

,,

C

C

Ch

h

he

e

ef

f

f

d

d

du

u

u

S

S

Se

e

er

r

rv

v

vi

iic

c

ce

e

e

d

d

de

e

e

N

N

Ne

e

eu

u

ur

r

ro

o

ol

llo

o

og

g

gi

iie

e

e

a

a

au

u

u

C

C

Ce

e

en

n

nt

t

tr

r

re

e

e

H

H

Ho

o

os

s

sp

p

pi

iit

t

ta

a

al

lli

iie

e

er

r

r

d

d

de

e

e

V

V

Va

a

al

lle

e

en

n

nc

c

ce

e

e

e

e

et

t

t

P

P

Pr

r

ré

é

és

s

si

iid

d

de

e

en

n

nt

t

t

d

d

du

u

u

C

C

Co

o

ol

lll

llè

è

èg

g

ge

e

e

d

d

de

e

es

s

s

N

N

Ne

e

eu

u

ur

r

ro

o

ol

llo

o

og

g

gu

u

ue

e

es

s

s

d

d

de

e

es

s

s

H

H

Hô

ô

ôp

p

pi

iit

t

ta

a

au

u

ux

x

x.

..

CEOR - Centre Hospitalier Valence - 179, Bd Maréchal Juin - 26953 Valence Cedex 9

Tél : 04 75 75 73 48 - Email ceor@ch-valence.fr - http://www.ceor.org

2/50

PROGRAMME

Introduction de la journée par Dr JOYEUX

Dr CHARLE Christine, Médecin MPR, Service MPR Saint-Vallier,

et Médecin CEOR

“Filière AVC : le projet national”

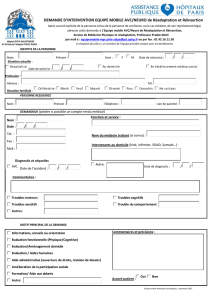

Mr DURAND, Cadre Kinésithérapeute,

Mme CLAVEAU, Mme PELLETIER Kinésithérapeutes, Centre Hospitalier Romans,

«Un exemple de fiche bilan de l’AVC en court séjour»

Mme COSTE, Ergothérapeute, Service MPR Saint-Vallier,

«Installation de l’hémiplégique»

Mme ROILLET, Mme BONNET Orthophonistes, L’ADAPT CMPR Les Baumes,

«Troubles de la déglutition»

Mme CUTIVEL, Cadre Infirmier, Mme TRIBOUT, Assistante Sociale,

Mme LYONNAIS, Mr HERNANDEZ, Infirmiers, Service MPR Saint-Vallier,

«Accompagnement des familles»

Mme VERNET, Ergothérapeute, Service SSR Saint-Marcellin,

«Prévention des chutes chez le patient hémipléqigue»

Dr REMY, Médecin MPR, Mme CHALMETON, Ergothérapeute, Pôle de

Coordination en Réadaptation - Secteur 3,

«Les troubles cognitifs et affectifs chez la personne hémiplégique, en

particulier chez la personne hémiplégique gauche»

Mme FRAISSE, Kinésithérapeute, Centre Hospitalier Valence,

«Appareillage du membre supérieur : écharpe de Holst»

Mme BASSEN, Orthophoniste, Service MPR Saint-Vallier,

«La prise en charge de l’aphasie»

Mme DELTOSO, Ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Les Baumes,

«Quel fauteuil roulant pour la personne hémiplégique»

Mme JEAN, Ergothérapeute SSIP, L’ADAPT CMPR Les Baumes,

Mr BOUCHARD, Référent Professionnel, L’ADAPT SPASE,

« Difficultés de la réinsertion professionnelle pour une personne hémiplégique»

3/50

L

L

La

a

a

p

p

pr

r

ri

i

is

s

se

e

e

e

e

en

n

n

c

c

ch

h

ha

a

ar

r

rg

g

ge

e

e

d

d

de

e

es

s

s

A

A

Ac

c

cc

c

ci

i

id

d

de

e

en

n

nt

t

ts

s

s

V

V

Va

a

as

s

sc

c

cu

u

ul

l

la

a

ai

i

ir

r

re

e

es

s

s

C

C

Cé

é

ér

r

ré

é

éb

b

br

r

ra

a

au

u

ux

x

x

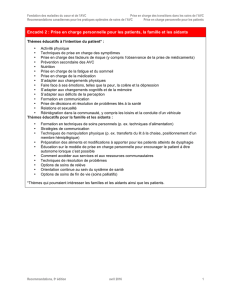

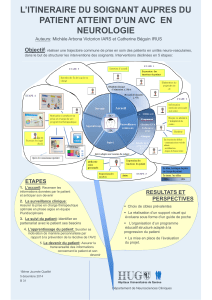

INTRODUCTION

Ouverture de la journée par le Docteur O. JOYEUX

Le Dr Joyeux est chef de service de Neurologie au Centre Hospitalier de

Valence et Président du Collège des Neurologues des Hôpitaux.

Il présente rapidement la Circulaire AVC parue en novembre et précise qu’il

s’agit de recommandations données aux ARH pour la mise en œuvre de filières

AVC sur l’ensemble du territoire.

L’AVC est un enjeu majeur de Santé Publique et un enjeu économique

Avec 145 000 nouveaux cas par an, dont 20% décèderont dans le mois, l’AVC est

la 3ème cause de mortalité, mais aussi la 1ère cause de handicap en France.

La circulaire précise bien tous les maillons de la filière, qui doit être continue et

prendre en compte toutes les phases, de la prévention à la réinsertion.

A Valence, on dénombre 400 nouveaux patients AVC par an.

Le CH de Valence a le projet de créer une unité neuro-vasculaire de référence,

projet soutenu par l’ensemble des neurologues de Drôme Ardèche. Ce projet

s’inscrit dans l’élaboration de la filière AVC dans notre secteur.

Il existe une différence de mortalité et de morbidité chez lez patients

présentant un AVC selon que la prise en charge a été effectuée par des

neurologues au sein d’une équipe pluridisciplinaire ou non . Cela soulève

l’importance du savoir-faire de l’équipe soignante et de la précocité des prises en

charge rééducatives (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste…). C’est

ce qui fait la différence.

En Drôme/Ardèche, il y a beaucoup d’attente par rapport à ce projet (4 à 6

patients sur 1000 habitants font un AVC). A l’avenir, il y aura de nombreux

patients à prendre en charge. Comment éviter la saturation de cette unité

spécialisée ? Il faut que la filière fonctionne et tout doit être coordonné.

L’orientation doit être établie en fonction de critères médicaux, et non de

considérations d’opportunités et d’âge.

Le 3e schéma régional d’organisation sanitaire de la région Rhône-Alpes (SROS 3)

va pouvoir estimer le besoin attendu sur notre région en lits pour améliorer la

situation.

Dr JOYEUX Médecin Chef du Service de Neurologie

Centre Hospitalier - 26953 VALENCE Cedex 04.75.75.75.63

4/50

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE

ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

Sous-direction de l'organisation

du système de soins

Direction générale de la santé

Sous-direction pathologies et santé

Direction générale de l'action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Sous-direction des âges de la vie

Circulaire DHOS/DGS/DGAS n° 2003-517 du 3 novembre 2003 relative

à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux

SP 3 313

3602

NOR : SANH0330609C

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la

famille et des personnes handicapées, à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence

régionale d'hospitalisation, Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales

des affaires sanitaires et sociales (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de

départements, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information

et diffusion) L'accident vasculaire cérébral (AVC) constitue un enjeu majeur de santé

publique par le nombre de personnes qui en sont atteintes et les conséquences médicales,

sociales et économiques qui en résultent, ainsi que par la mise en jeu obligatoire de l'ensemble

de la filière de soins.

Il s'agit d'une maladie « traceuse », car elle concerne l'ensemble du système de santé : la

prévention, la prise en charge en urgence, l'accès au plateau médico-technique, aux soins en

hospitalisation aiguë, aux soins de suite et de réadaptation (SSR), la réinsertion à domicile.

L'objectif de ce parcours est d'abord la qualité des soins, gage de réduction du handicap. Le

retour à domicile du patient victime d'un AVC suppose une démarche de réinsertion et

implique une articulation entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.

A ce jour nous disposons de prises en charge efficaces dépendant d'une bonne organisation du

système de soins, notamment la création d'unités neurovasculaires et le traitement par la

thrombolyse, mais un nombre insuffisant de malades y ont accès.

La présente circulaire a pour objet de proposer des recommandations afin d'améliorer

l'organisation de l'ensemble de la filière de soins des patients atteints d'un AVC. Elle s'inscrit

en complémentarité des travaux et des recommandations de l'ANAES (1) concernant la prise

en charge médicale et paramédicale des patients AVC dans leur phase aiguë et dans leur phase

de retour à domicile.

Vous veillerez à intégrer l'organisation de la prise en charge des AVC dans les SROS. Ce

schéma doit privilégier une filière de prise en charge graduée et coordonnée des patients

présentant un AVC, afin de concilier au mieux qualité et proximité des soins. Il doit couvrir

l'ensemble de la filière de prise en charge.

I. - NOTIONS GÉNÉRALES

Définition

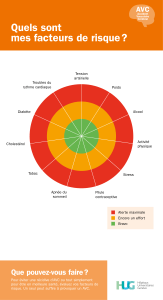

Un AVC se manifeste par des signes et symptômes neurologiques dus à l'atteinte du cerveau

causée par un défaut de circulation sanguine.

Il s'agit le plus souvent d'une occlusion artérielle pouvant aboutir à un « infarctus cérébral »,

moins souvent d'une rupture vasculaire provoquant une « hémorragie ». Si les AVC atteignent

préférentiellement les personnes âgées, 25 % des patients ont moins de 65 ans et 20 %

5/50

exercent une activité professionnelle au moment de l'accident.

Ils représentent une urgence médicale demandant un diagnostic et des traitements en urgence

au même titre que l'infarctus du myocarde. Compte tenu de la présence fréquente de facteurs

de risque artériel évoluant de longue date (hypertension artérielle, diabète, maladie cardiaque,

etc.), les malades atteints d'un AVC ont très souvent une polypathologie.

Données épidémiologiques

Selon les études épidémiologiques disponibles, l'incidence des AVC est de l'ordre de 1,6 à 2,4

/1 000 personnes par an tous âges confondus et leur prévalence de 4 à 6/1 000 personnes par

an tous âges confondus.

On considère que le nombre d'AVC survenant en France est de l'ordre de 100 000 à 145 000

par an. Au terme du premier mois, environ 15 % à 20 % des patients sont décédés tandis que

75 % des survivants ont des séquelles définitives.

L'AVC est ainsi la troisième cause de mortalité et la première cause de handicap acquis de

l'adulte dans les pays occidentaux.

Le rôle de l'âge et le vieillissement de la population laissent envisager une augmentation du

nombre de patients AVC et du poids de cette pathologie pour la société.

Données thérapeutiques actuelles

Les soins spécialisés et la compétence sont des éléments reconnus dans la prise en charge des

AVC : la spécialisation et l'expérience améliorent la précision du diagnostic, la qualité des

soins et, en conséquence, le pronostic du patient.

Les soins ne peuvent atteindre leur pleine efficacité que s'ils s'inscrivent dans une filière de

soins structurée.

Cette filière de soins et la mise en place d'unités neurovasculaires sont déterminantes dans le

pronostic d'un AVC et s'adressent à tous les patients.

Certains médicaments peuvent améliorer de façon majeure le devenir de certains patients tels

le rt-PA (2), s'il est administré dans les trois heures après le début des signes cliniques.

Ce court délai d'intervention est actuellement un facteur limitant, une meilleure organisation

de la filière de soins permettrait d'augmenter sensiblement le nombre de patients pouvant en

bénéficier, ainsi que l'accès à l'IRM en urgence qui pourrait permettre d'allonger la fenêtre

thérapeutique en milieu spécialisé. Néanmoins, l'utilisation du rt-PA (2) est délicate car elle

comporte un risque d'hémorragie cérébrale parfois mortelle. Ce risque est d'autant plus grand

que le rt-PA(2) est utilisé en dehors du cadre strict de la compétence neurovasculaire, ce qui

nécessite de limiter son administration à des unités neuro-vasculaires identifiées dans le «

volet AVC » du SROS.

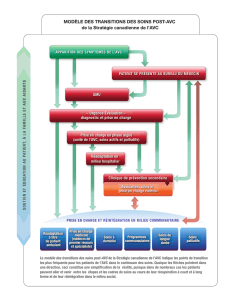

Le parcours des malades au sein de la filière comporte la phase pré-hospitalière,

l'hospitalisation (soins aigus et soins de suite et réadaptation) et la réinsertion. La fluidité des

patients tout au long de ce parcours nécessite l'organisation de relations et de collaboration

étroites entre les différentes structures (centre 15, Samu, pompiers, UNV, MPR, SSR, etc.)

L'objectif est de permettre à un nombre croissant de patients d'être pris en charge dans la

filière spécialisée, ce qui suppose la mise en place d'un travail en réseau au niveau régional.

La montée en charge du réseau sera progressive, dans la durée, mais il est nécessaire d'ores et

déjà d'appliquer le dispositif sans attendre que l'ensemble des recommandations suivantes

soient mises en oeuvre.

II. - DESCRIPTION DE LA FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE

1. La phase pré-hospitalière

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

1

/

50

100%