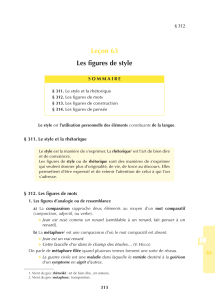

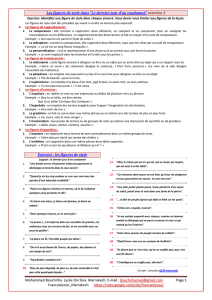

Les figures de style

Les figures de style

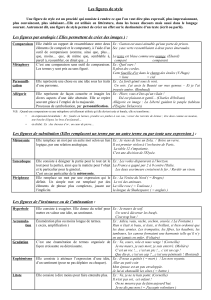

Les figures de style appartiennent à la science du langage : la

rhétorique. Ces tours d’expression permettent d’obtenir des

effets de sens particuliers intervenant sur le caractère

esthétique du texte. On distingue les figures lexicales - qui

portent sur les mots - des figures syntaxiques - de

construction.

I. Les figures lexicales

!"

Celles qui fonctionnent par analogie

• La comparaison qui établit une analogie entre deux

éléments à l’aide d’un outil comparatif. Ex. : « La Terre est

bleue comme une orange » P. Eluard.

• La métaphore établit une identification en n’utilisant pas

d’outil comparatif. Elle consiste à désigner une chose en

utilisant un terme qui en désigne une autre dans son sens

littéral. Ex. : « O belle Loreley aux yeux pleins de pierreries »

Apollinaire.

• La personnification présente une entité ou un objet comme

doué de raison ou d’attitude humaines.

• L’allégorie représente une idée abstraite par une série

d’images qui fonctionnent les unes avec les autres. Elle prend

souvent valeur de symbole. Par exemple l’allégorie de la

caverne de Platon (La République) qui explique de façon

imagée le parcours du philosophe.

• L’allitération et l’assonance, qu’il convient de distinguer, car

elles jouent toutes deux sur la forme des termes (le

signifiant). L’allitération étant la répétition d’un même son

consonantique, l’assonance, d’un même son vocalique.

Ex : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes » de

Racine est une allitération.

« Je pleure mes ennuis où, pour le dire mieux, en pleurant je

les chante, si bien qu'en les chantant souvent je les

enchante » Du Bellay Assonance en [en] qui sous-tend le mot

chant dans l'ensemble du poème.

!"

Celles qui fonctionnent par opposition

• L’antithèse souligne l’opposition de deux idées ou deux

choses en les rapprochant.

Ex. : « Etre ou ne pas être, voilà la question » Hamlet,

Shakespeare.

• L’oxymore est le rapprochement grammaticalement étroit de

deux termes évoquant des réalités incompatibles.

Ex. : « Cette obscure clarté » Corneille, Le Cid, IV, 3.

• L’antiphrase emploie une expression pour faire entendre son

contraire. Elle est fréquemment utilisée dans l’ironie.

• Le paradoxe rapproche ou combine des mots ordinairement

opposés de façon à rendre plus frappante une affirmation.

!"

Figures de substitution

• La métonymie désigne une chose par un terme qui en

désigne habituellement une autre : désigner la cause par

l’effet, le contenant pour le contenu, le physique pour le

moral… et vice-versa. Ex. : Boire un verre.

• La périphrase désigne une chose de façon détournée ou

imagée. Ex. : La ville lumière pour Paris.

• La synecdoque est le remplacement d’un terme par un autre

employant avec le premier un rapport nécessaire

(objet/matière, tout/partie). Ex. : Un Harpagon pour un avare.

!"

Figures d’amplification

• L’hyperbole est une exagération qui permet de mettre en

relief une idée ou une réalité par une expression qui la

dépasse. Ex. : Elle brille de mille feux.

• La redondance est fondée sur un redoublement excessif de

termes de sens proche. Ex. : Il est calme et tranquille.

!"

Figures d’atténuation

• La litote consiste à en dire le moins pour en suggérer le plus.

Au lieu d’affirmer positivement une chose, on nie la chose

contraire ou on la diminue. Ex. : « Va, je ne te hais point ! »

pour un Je t’aime interdit dans Le Cid de Corneille.

• L’euphémisme (le préfixe grec

ευ

signifiant « bien »)

consiste en l’atténuation d’une notion déplaisante ou

choquante. Ex : partir pour l’autre monde plutôt que mourir.

II. Les figures syntaxiques

!"

Celles qui fonctionnent par accumulation

• Le parallélisme est une forme de répétition qui porte sur la

structure des phrases qui ont exactement la même

construction pour en renforcer le sens.

• La gradation est une énumération de termes dans un ordre

d’intensité croissante.

• L’anaphore est la répétition d’un ou de plusieurs mots en tête

de phrase, de proposition, de vers ou de paragraphe.

!"

Celles qui fonctionnent par association

• Le chiasme est une figure qui croise deux termes là où le

parallèlisme serait appelé par le sens. Ex : « Les soirs

illuminés par l’ardeur du charbon » Baudelaire.

• Le syllogisme est le mise en rapport de deux prémisses, une

majeure et une mineure, dont on tire une conclusion. Ex :

Socrate est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc

Socrate est mortel.

• Le zeugma enchaîne syntaxiquement à un même énoncé

(généralement un verbe) deux syntagmes qui ne sont pas,

logiquement, sur le même plan.

!"

Les figures de rupture

• L’ellipse raccourcit une expression en faisant omettre des

mots sans obscurcir le sens.

• L’asyndète rapproche des mots de même catégorie

grammaticale sans mot de liaison.

• L’anacoluthe est une ellipse extrême qui consiste en une

rupture de construction.

MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Stéphane Fouénard

1

/

1

100%