item 233 : diabete sucre de type 1 et 2 de l`enfant et de l`adulte

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004

www.endocrino.net Page 1 sur 43

ITEM 233 : DIABETE SUCRE DE TYPE 1 ET 2 DE L’ENFANT

ET DE L’ADULTE

Objectifs pédagogiques terminaux : « diagnostiquer un diabète chez l’enfant et chez l’adulte », « identifier les

situations d’urgence et planifier leur prise en charge », « argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi

du patient », « décrire les principes de la prise en charge au long cours »

Définition ; diagnostic ;

Tableau I : Caractéristiques des diabètes de type 1 et 2

1. Diabète de type 1

1.a Epidémiologie

1.b Physiopathologie

1.c Signes cliniques

1.d Evolution

1.e Prise en charge thérapeutique

1.e.1 Principes généraux

1.e.2 Autosurveillance

1.e.3 Surveillance

1.e.4 Traitement insulinique

1.e.5 Traitements non insuliniques

1.f Cas particuliers

2. Diabète de type 2

2.a Epidémiologie

2b Physiopathologie

2.c Signes cliniques ; Dépistage

2.d Evolution

2.e Traitement

2.e.1 Principes généraux

2.e.2 Moyens de surveillance : HbA1c, glycémie

2.e.3. Activité physique

2.e.4 Diététique

2.e.5. Antidiabétiques oraux : biguanides, insulino-secréteurs (sulfamides, glinides), inhibiteurs

des α-glucosidases, glitazones

2.e.6. Insulinothérapie

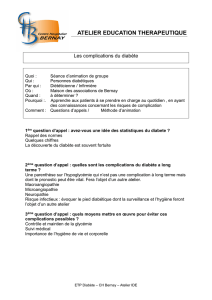

3. Complications dégénératives du diabète

3.a Microangiopathie

3.a.1 Rétinopathie

3.a.2. Neuropathie

3.a.3. Néphropathie

3.b Macroangiopathie et facteurs de risque vasculaire

3.b.1 Artériopathie des membres inférieurs

3.b.2. Cœur et diabète

3.b.3 HTA

3.b.4 Dyslipidémies

3.c Pied diabétique

3.d Suivi des complications (ANAES)

4. Autres complications du diabète

4.a Complications cutanées

4.b Complications buccales

4.c Complications ostéo-articulaires

5. Complications métaboliques du diabète

5.a Coma céto-acidosique

5.b Coma hyperosmolaire

5.c Hypoglycémies

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004

www.endocrino.net Page 1 sur 43

DIABETE - DEFINITION ; DIAGNOSTIC

Recommandations de l’OMS:

♦ Glycémie à jeun normale < 1,10 g/l

♦ Hyperglycémie modérée à jeun si glycémie > 1,10 g/l et ≤ 1,26 g/l

= seuil d’augmentation du risque vasculaire

♦ Diabète sucré si:

- glycémie à jeun ≥ 1.26 g/l (à 2 reprises)

= seuil d’apparition de la microangiopathie diabétique (rétinopathie)

- ou glycémie aléatoire ≥ 2 g/l et signes cliniques d’hyperglycémie

Tableau I : CARACTERISTIQUES RESPECTIVES DES DIABETES DE TYPE 1 ET 2

Type 1 Type 2

Antécédents familiaux du même type souvent 0 souvent +

Age de survenue avant 35 ans après 40 ans

Début rapide ou explosif lent et insidieux

Facteur déclenchant souvent + souvent +

Symptomatologie bruyante pauvre ou absente

Poids normal ou maigre obésité ou surcharge

adipeuse abdominale

Hyperglycémie au diagnostic majeure > 3 g/l souvent < 2 g/l

Cétose souvent ++ à ++++ le plus souvent 0

Complication dégénérative absente présente dans 50 % des cas

au moment du diagnostic

Cause principale de mortalité insuffisance rénale maladie cardiovasculaire

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004

www.endocrino.net Page 2 sur 43

1. DIABETE DE TYPE 1

1.a EPIDEMIOLOGIE ; ENQUETE DE LA CNAMTS, 1999

♦ Notion de gradient nord/sud europe

♦ Prévalence en France : 200 000 (15 % des diabétiques)

♦ Incidence 7,8 pour 100 000 et par an

♦ Survient habituellement avant 35 ans (pic à l’adolescence) mais peut survenir à tous âges

♦ Age moyen de la population suivie = 37 ans

♦ Augmentation + 4% par an surtout avant 5 ans

♦ Sex ratio = 1

1.b PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 1

Carence absolue en insuline par destruction des cellules β pancréatiques.

Synonyme : diabète insulinodépendant

Deux sous-types :

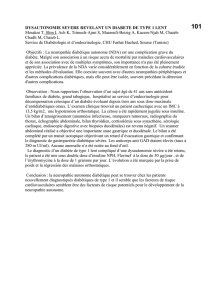

- diabète de type 1 auto-immun (le plus fréquent(>90% en Europe)) incluant le type 1 lent

- diabète de type 1 idiopathique (absence d’anticorps) :cadre nosologique mal défini

incluant diabète du sujet noir originaire d’Afrique sub-saharienne, diabète suraigu

japonais, MODY 3.

A) Prédisposition génétique (tableau II)

- présente même si dans 95 % des cas n’existent pas d’antécédents familiaux

- liaison avec HLA, DR3, DR4, DQ, B1 * 0302

- HLA protecteur : DR2, DQ, W1-2 DQB1*0602

- Beaucoup d’ autres gènes/maladie multigénique

Tableau II

Risques de diabète de type 1 en France

Risque dans la population générale

Apparenté de 1er degré

Deux parents diabétiques

Apparenté de 1er degré avec HLA identique

Apparenté de 1er degré avec HLA identique et

DR3 ou 4

Jumeaux

Jumeaux + DR3 ou 4

0.4 %

5 %

30 %

12 %

16 %

50 %

70 %

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004

www.endocrino.net Page 3 sur 43

B) Facteurs environnementaux

- expliqueraient au moins 50 % de la pathogénie puisque 50 % de paires de jumeaux sont

non concordants

- nombreux virus et toxiques suspectés, mais aucun prouvé

- à ne pas confondre avec le facteur déclenchant (grippe, stress).

C) Processus auto-immun

- insulite puis destruction des cellules β par lymphocytes cytotoxiques ( type 1 = maladie

du lymphocyte T) et cytokines

- au moins un des auto-anticorps témoins circulants détectable dans 85 % des cas :

anticorps anti-ilôts (ICA), anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline.

- Processus étalé sur plusieurs années avant et après l’apparition du diabète (cf. 1.d

Evolution)

- Fréquence des autres maladies auto-immunes associées et des anticorps spécifiques

d’organes (15 %)

- Notion de glucotoxicité surajoutée : aggravation du déficit insulaire par l’hyperglycémie

- Notions sur les modèles animaux ( souris NOD et BB)

1.c SIGNES CLINIQUES

A) Présentation clinique initiale habituelle

- Début rapide ou explosif (quelques semaines)

- Syndrome cardinal (polyuro-polydypsie, amaigrissement), polyphagie

- plus troubles visuels transitoires (réfraction)

- Examen pauvre : fonte musculaire (quadriceps) rarement hépatomégalie, rechercher

signes d’acidose

- Diagnostic par mesure de la glycémie (souvent supérieure à 3 g/l)

- Autres éléments : glycosurie massive (notion de seuil rénal), cétonurie,

hypertriglycéridémie.

- Révélation possible par une acido-cétose

B) Formes du diabète de type 1

♦ formes particulières :

- type 1 lent ou LADA. Début tardif et progressif comme le type 2 mais anticorps positifs

et insulinodépendance en 5 à 10 ans. 10 % des « types 2 » sont en fait des LADA.

- Diabète du sujet noir d’origine africaine sub-saharienne (bush diabetes). Début cétosique

puis évolution vers l’insulino-indépendance mais avec épuisement rapide des réserves

pancréatiques. Anticorps négatifs.

♦ Autres cas

- Diagnostic tardif au stade de cétose (voir plus loin)

- Diagnostic pré-clinique à l’occasion d’une analyse de fratrie, d’une glycémie fortuite :

dosage des anticorps ICA + GAD + IA2 . Prédiction positive 60 à 100 % de risque de

diabète à 5 ans si les 3 sont associés, groupe HLA peu d’intérêt (car gènes prédisposants

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004

www.endocrino.net Page 4 sur 43

présents dans 30% de la population normale), mais prédictivité négative du gène

protecteur

C) Affirmer le type 1

- Clinique suffisante si non obèse + cétose + âge < 35 ans

- Si un des critères manque : anticorps ± groupe HLA

- Eliminer les autres formes de diabètes (tableau III), MODY 3, MIDD par la clinique et

l’interrogatoire

Tableau III

Autres formes de diabète

♦ Diabète gestationnel

♦ Diabète génétique monogénique

- MODY

- Diabète mitochondrial

♦ Atteinte anatomique du pancréas endocrine

- pancréatite chronique (calcifiée ou non)

- pancréatectomie totale

- cancer du pancréas

- hémochromatose

- mucoviscidose

♦ Inhibition fonctionnelle de l'insulinosecrétion

- hypokaliémies (diurétiques sulfamidés, laxatifs, hyperaldostéronismes…)

- diabète transitoire induit par un jeûne prolongé avec dénutrition

- phéochromocytome (rare; l'hypersécrétion de catécholamines entraîne aussi une

insulinorésistance)

- somatostatinome (rarissime)

♦ Diabète du glucagonome (rarissime). Il s'accompagne de lésions cutanées spécifiques

♦ Défauts génétiques de l’action de l’insuline : Insulinorésistance primitive profonde ±

acanthosis nigricans

- anomalie ou absence de récepteurs de l'insuline

- diabète lipoatrophique

- anomalies primitives postrécepteurs

♦ Insulinorésistance secondaire

- hypercorticisme (corticoïdes, plus rarement hypercorticisme)

- acromégalie

- hyperthyroïdie

♦ Diabètes iatrogènes

- corticoïdes (sous toutes les formes)

- diurétiques hypokaliémiants, laxatifs

- progestatifs de synthèse de type norstéroïdes

- sympathicomimétiques (Salbutamol)

- antiprotéases utilisés dans le traitement du SIDA

- Vacor, pentamidine

- interféron (discuté)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%