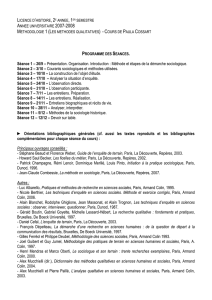

Anthologie de textes philosophiques

Anthologie de textes philosophiques

- Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité – p. 13

- Emmanuel Kant, Abrégé de philosophie. Leçons sur l’encyclopédie philosophique – p. 20

- Henri Bergson, La pensée et le mouvant – p. 36

- Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger – p. 47

- Emmanuel Kant, Réflexion sur l’éducation – p. 71

- Platon, Apologie de Socrate – p. 71

- Sören Kierkegaard, Traité du désespoir – p. 72

- Montesquieu, De l’esprit des lois – p. 82

- Nicolas Machiavel, Le Prince – p. 83

- Michel de Montaigne - Essais – p. 97

- Thomas Reid, Recherches sur l’entendement humain d’après les principes du sens commun – p. 99

- John Stuart Mill, De la Liberté – p. 102

- Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique – p. 109

- Freud, Totem et tabou – p. 110

- David Hume, « De l’impudence et de la modestie » – p. 110

- Aristote, Les Politiques – p. 116

- Thomas Hobbes, Léviathan – p. 117

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique – p. 117

- Alain, Système des beaux-arts – p. 128

- Étienne Bonnot de Condillac, Traité des sensations – p. 129

- Empiricus Sexus, Esquisses pyrrhoniennes – p. 131

- Emmanuel Kant, Critique de la raison – p. 139

- David Hume, Traité de la nature humaine – p. 142

- Pierre Duhem, La théorie physique – p. 143

- Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation – p. 152

- Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique – p. 152

- René Descartes, Les passions de l’âme – p. 158

- Aristote, Éthique à Nicomaque – p. 165

- Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion – p. 166

- Baruch Spinozza, Traité théologico-politique – p. 168

- Friedrich Nietzche, Fragments posthumes – p. 169

- Plotin, Ennéades – p. 178

- Hegel, Esthétique – p. 180

- Alain, Système des beaux-arts – p. 181

- John Stuart Mill, La Nature – p. 191

- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – p. 191

- Epictète, Manuel – p. 202

- Platon, Gorgias – p. 203

- Descartes, « Lettre au Père Mesland, 9 février 1645 » - p. 204

1 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 13 Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité [1674],

Livre III, IIe partie, chapitre VII :

« Quatre manières de voir les choses.

La première, est de connaître les choses par elles-mêmes.

La seconde, de les connaître par leurs idées, c'est-à-dire, comme je l’entends ici, par

quelque chose qui soit différent d’elles.

La troisième, de les connaître par conscience, ou par sentiment intérieur.

La quatrième, de les connaître par conjecture. [...]

Il n'y a que Dieu que l’on connaisse par lui-même : car encore qu’il y ait d’autres êtres

spirituels que lui, et qui semblent être intelligibles par leur nature, il n'y a que lui seul qui

puisse agir dans l’esprit, et se découvrir à lui. Il n'y a que dieu que nous voyions d’une

vue immédiate et directe. Il n'y a que lui qui puisse éclairer l’esprit par sa propre

substance. [...]

On ne peut douter que l’on ne voie les corps avec leurs propriétés par leurs idées ; parce

que n’étant pas intelligibles par eux-mêmes, nous ne les pouvons voir que dans l’être, qui

les renferme d’une manière intelligible. Ainsi c'est en Dieu, et par leurs idées, que nous

pouvons voir les corps avec leurs propriétés ; et c'est pour cela que la connaissance que

nous en avons est très parfaite : je veux dire, que l’idée que nous avons de l’étendue

suffit pour nous faire connaître toutes les propriétés, dont l’étendue est capable [...].

Il n’en est pas de même de l’âme, nous ne la connaissons point par son idée : nous ne la

voyons point en Dieu : nous ne la connaissons que par conscience ; et c'est pour cela que

la connaissance que nous en avons est imparfaite. Nous ne savons de notre âme, que ce

que nous sentons se passer en nous. Si nous n’avions jamais senti de douleur, de chaleur,

de lumière, etc., nous ne pourrions savoir si notre âme en serait capable, parce que nous

ne la connaissons point par son idée. Mais si nous voyions en Dieu l’idée qui répond à

notre âme, nous connaîtrions en même temps, ou nous pourrions connaître toutes les

propriétés dont elle est capable : comme nous connaissons ou nous pouvons connaître

toutes les propriétés dont l’étendue est capable parce que nous connaissons l’étendue par

son idée.

Il est vrai que nous connaissons assez par notre conscience, ou par le sentiment intérieur,

que nous avons de nous-même, que notre âme est quelque chose de grand ; mais il se

peut faire que ce que nous en connaissons ne soit presque rien de ce qu’elle est en elle-

même. [...]

Encore que nous n’ayons pas une entière connaissance de notre âme, celle que nous en

avons par conscience ou sentiment intérieur suffit pour en démontrer l’immortalité, la

spiritualité, la liberté et quelques autres attributs qu’il est nécessaire que nous sachions.

[...] La connaissance que nous avons de notre âme par conscience est imparfaite, il est

vrai, mais elle n'est point fausse. »

2 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 20 Emmanuel Kant, Abrégé de philosophie. Leçons sur

l’encyclopédie philosophique [cours professés dans les années qui

précèdent la Critique de la raison pure] :

« La science qui contient toutes les connaissances rationnelles par concepts est la

philosophie. [...]

Même si une connaissance est philosophique quant à sa matière, elle peut être historique

du point de vue de sa forme, par exemple lorsqu'on ne pense pas soi-même une

connaissance rationnelle, mais qu'on l'imite. Une telle connaissance philosophique peut

bien être objective, mais elle est produite historiquement par tel ou tel sujet. [...]

Aucun professeur de philosophie ne peut être parfait s'il n'a fait qu'apprendre la

philosophie par cœur. Mais en réalité aucune philosophie ne peut être apprise par cœur,

puisqu'il faut pour cela qu'un philosophe ait d'abord fourni un modèle sans défaut, et qui

soit par conséquent susceptible d'être imité. [...] Philosopher ne veut pas dire imiter la

pensée de quelqu'un, mais penser par soi-même, et même a priori. Un professeur de

philosophie ne doit pas simplement expliquer un auteur, mais instruire en même temps

de la méthode selon laquelle on doit philosopher. La philosophie a pour objets toutes les

connaissances humaines des choses, quelles qu'elles soient. Elle est en même temps le

plus haut tribunal de la raison.

p. 36 Henri Bergson, La pensée et le mouvant [1934], Introduction

(deuxième partie), extrait :

« Une idée neuve peut être claire parce qu’elle nous présente, simplement arrangées

dans un nouvel ordre, des idées élémentaires que nous possédions déjà. Notre

intelligence, ne trouvant alors dans le nouveau que de l’ancien, se sent en pays de

connaissance ; elle est à son aise ; elle « comprend ». Telle est la clarté que nous

désirons, que nous recherchons, et dont nous savons toujours gré à celui qui nous

l’apporte. Il en est une autre, que nous subissons, et qui ne s’impose d’ailleurs qu’à la

longue. C’est celle de l’idée radicalement neuve et absolument simple, qui capte plus ou

moins une intuition. Comme nous ne pouvons la reconstituer avec des éléments

préexistants, puisqu’elle n’a pas d’éléments, et comme, d’autre part, comprendre sans

effort consiste à recomposer le nouveau avec de l’ancien, notre premier mouvement est

de la dire incompréhensible. Mais acceptons-la provisoirement, promenons-nous avec

elle dans les divers départements de notre connaissance : nous la verrons, elle obscure,

dissiper des obscurités. Par elle, des problèmes que nous jugions insolubles vont se

résoudre ou plutôt se dissoudre, soit pour disparaître définitivement soit pour se poser

autrement. De ce qu’elle aura fait pour ces problèmes elle bénéficiera alors à son tour.

Chacun d’eux, intellectuel, lui communiquera quelque chose de son intellectualité. Ainsi

intellectualisée, elle pourra être braquée à nouveau sur les problèmes qui l’auront servie

après s’être servis d’elle ; elle dissipera, encore mieux, l’obscurité qui les entourait, et

elle en deviendra elle-même plus claire. Il faut donc distinguer entre les idées qui gardent

pour elles leur lumière, la faisant d’ailleurs pénétrer tout de suite dans leurs moindres

recoins, et celles dont le rayonnement est extérieur, illuminant toute une région de la

pensée. Celles-ci peuvent commencer par être intérieurement obscures ; mais la lumière

qu’elles projettent autour d’elles leur revient par réflexion, les pénètre de plus en plus

3 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

profondément ; et elles ont alors le double pouvoir d’éclairer le reste et de s’éclairer

elles-mêmes.

Encore faut-il leur en laisser le temps. Le philosophe n’a pas toujours cette patience.

Combien n’est-il pas plus simple de s’en tenir aux notions emmagasinées dans le

langage ! Ces idées ont été formées par l’intelligence au fur et à mesure de ses besoins.

Elles correspondent à un découpage de la réalité selon les lignes qu’il faut suivre pour

agir commodément sur elle. Le plus souvent, elles distribuent les objets et les faits

d’après l’avantage que nous en pouvons tirer, jetant pêle-mêle dans le même

compartiment intellectuel tout ce qui intéresse le même besoin. Quand nous réagissons

identiquement à des perceptions différentes, nous disons que nous sommes devant des

objets « du même genre ». Quand nous réagissons en deux sens contraires, nous

répartissons les objets entre deux « genres opposés ». Sera clair alors, par définition, ce

qui pourra se résoudre en généralités ainsi obtenues, obscur ce qui ne s’y ramènera pas.

Par-là s’explique l’infériorité frappante du point de vue intuitif dans la controverse

philosophique. Écoutez discuter ensemble deux philosophes dont l’un tient pour le

déterminisme et l’autre pour la liberté : c’est toujours le déterministe qui paraît avoir

raison. Il peut être novice, et son adversaire expérimenté. Il peut plaider nonchalamment

sa cause, tandis que l’autre sue sang et eau pour la sienne. On dira toujours de lui qu’il

est simple, qu’il est clair, qu’il est vrai. Il l’est aisément et naturellement, n’ayant qu’à

ramasser des pensées toutes prêtes et des phrases déjà faites : science, langage, sens

commun, l’intelligence entière est à son service. La critique d’une philosophie intuitive

est si facile, et elle est si sure d’être bien accueillie, qu’elle tentera toujours le débutant.

Plus tard pourra venir le regret, – à moins pourtant qu’il n’y ait incompréhension native

et, par dépit, ressentiment personnel à l’égard de tout ce qui n’est pas réductible à la

lettre, de tout ce qui est proprement esprit. Cela arrive, car la philosophie, elle aussi, a ses

scribes et ses pharisiens.

Nous assignons donc à la métaphysique un objet limité, principalement l’esprit, et une

méthode spéciale, avant tout l’intuition. Par là nous distinguons nettement la

métaphysique de la science. Mais par là aussi nous leur attribuons une égale valeur. Nous

croyons qu’elles peuvent, l’une et l’autre, toucher le fond de la réalité. »

p. 47 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger [1790], § 40 :

« [...] Sous l’expression de sensus communis, il faut entendre l’idée d’un sens commun à

tous, c'est-à-dire l’idée d’une faculté de juger qui dans sa réflexion tient compte,

lorsqu’elle pense (a priori), du mode de représentation de tous les autres humains afin

d’étayer son jugement pour ainsi dire de la raison humaine dans son entier, et ainsi

échapper à l’illusion qui, produite par des conditions subjectives de l’ordre du particulier,

exercerait sur le jugement une influence néfaste. [...] Voici quelles sont ces maximes [du

sens commun] : 1. penser par soi-même ; 2. penser en se mettant à la place de tout autre

être humain ; 3. penser toujours en accord avec soi-même. La première est la maxime de

la pensée sans préjugé, la deuxième celle de la pensée ouverte, la troisième celle de la

pensée conséquente. La première est la maxime de d’une raison qui n'est jamais passive.

Le préjugé est la tendance à la passivité, donc à l’hétéronomie de la raison [...].

L’Aufklärung, c'est se libérer de la superstition [...]. »

4 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 71 Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation [1787] :

« Dans l’éducation, il faut donc :

1° Discipliner l’homme. Discipliner, c'est chercher à empêcher l’animalité de porter

préjudice à l’humanité, dans l’individu comme dans l’homme social. La discipline n'est

donc que l’approvisionnement de la sauvagerie.

2° Il faut cultiver l’homme. La culture comprend l’enseignement par la règle et par

l’exemple. Elle consiste à procurer l’habileté. L’habileté est possession d’une capacité

suffisant à toute fin [...].

Quelques formes de l’habileté sont bonnes en tous les cas, par exemple la lecture et

l’écriture ; d’autres ne servent qu’à un petit nombre de fins, par exemple la musique à

celle de nous rendre aimables. La multitude des fins étend en quelque sorte jusqu’à

l’illimité le domaine de l’habileté.

3° Il faut veiller à ce que l’homme devienne également prudent, qu’il soit à sa place dans

la société humaine, qu’il ait faveur et influence. Cela implique une certaine forme de

culture que l’on nomme civilisation [...].

4° Il faut veiller à sa moralisation. L’homme ne doit pas être habile à toutes sortes de

fins, il doit aussi acquérir la disposition d’esprit qui ne lui fasse choisir que de bonnes

fins. »

p. 71 Platon, Apologie de Socrate, Flammarion, 2008 :

« Mais peut-être y aura-t-il quelqu'un pour dire : ‘‘tu ne pourrais donc pas, Socrate, une

fois que tu nous auras débarrassés de ta présence, vivre en te tenant tranquille, sans

discourir ?’’ Ma réponse serait encore plus difficile à faire admettre à certains d’entre

vous. Vous ne me croirez pas et vous penserez que je pratique l’ironie si, en effet, je vous

réponds que ce serait là désobéir au dieu, et que, pour cette raison, il m'est impossible de

me tenir tranquille. Et si j’ajoute que, pour un homme, le bien le plus grand est de

s’entretenir tous les jours de la vertu et de tout ce dont vous m’entendez discuter, lorsque

je soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu’à dire qu’une vie à

laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d’être vécue – je vous convaincrai

encore moins. »

p. 72 Sören Kierkegaard, Traité du désespoir [1849] :

« Le déterministe, le fataliste sont des désespérés, qui ont perdu leur moi, parce qu’il n'y

a plus pour eux que de la nécessité. [...] La personnalité est une synthèse de possible et

de nécessité. Sa durée dépend donc, comme la respiration (re-spiratio), d’une alternance

de souffle. Le moi du déterministe ne respire pas, car la nécessité pure est irrespirable et

asphyxie bel et bien le moi. Le désespoir du fataliste, c'est ayant perdu Dieu, d’avoir

perdu son moi ; manquer de Dieu, c'est manquer de moi. Le fataliste est sans un Dieu,

autrement dit, le sien, c'est la nécessité ; car à Dieu tout étant possible, Dieu c'est la

possibilité pure, l’absence de la nécessité. Par suite, le culte du fataliste est au plus une

interjection et, par essence, mutisme, soumissions muettes, impuissance de prier. Prier,

c'est encore respirer, et le possible est au moi, comme à nos poumons l’oxygène [...]. »

5 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%