L`écologie politique, de la critique de la technologie à la constitution

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris

7

1

L’écologie politique, de la critique de la technologie à

la constitution d’un véritable projet politique

Observatoire des représentations du développement durable (OR2D)

Université Blaise Pascal, ESPE Clermont-Auvergne

!"#$%&#'((

)

)#"

!* ))%#+, '

##%###+-*./

##0 #+, '1 & ' &

* 2+% #+#$##+3 /45564557

899489960: )##

## + # +) #* #

# ;Des stratégies industrielles viables< =, # ###

/45750"##,,,>###%

;dans un système industriel traditionnel, chaque opération de transformation,

indépendamment des autres, consomme des matières premières, fournit des produits que l’on

vend et des déchets que l’on stocke. On doit remplacer cette méthode simpliste par un modèle

plus intégré : un écosystème industriel< /4575 * 49?0* 2 ) #

' ) #$% @A&A ' *

# '#+, #&

$ & # : > *

# ) # @ , ,"

# /#0#@#$#%'$#

$ ;#%<"##@#$#@ *

#,,&#,)&# $

,# % #@ @# #+#$ #% /%

B 45550* 2 " # #+#$ &

%#'';#%< 2, ,C#)/455D * 8570 &

E;La prétention d’élaborer une écologie politique est, de

surcroît excessive… Elle est loin de parvenir à l’élaboration d’une nouvelle synthèse…<* #

'% %+#%#+

+##+ #%45

)#*+ #

#$#,#, ##%""

# / 45550* . %+ - %

#+ #% #+#$ #% & # #$ #

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris

7

2

,#, # #% 'A# #: # + #

!#%#+#$F

. & % % #%#

& % % % # $ #+#$

#%+ # ,&#* )

&#+#$#% ##$*+#$#%#

+'&#,%# ## ' #

+ $# ##$ #$

+#$* 2 ' # G

# $ +" # Conférence des Nations Unies sur

l’environnement Humain /45D40* ## $# $#) %

# % H# /45ID0 H% ### /45I4 45D40 ,#

2# /45?I0 2 /45D40 ##, /45DJ0 > /45DI0

,# $A$ /45D?0 . /45DD 45D50*** K

:#A #+ #+#$*") )

## ),&###*

, A! ' # , %

#$% /% 455745550*, %

%+## % # ## + #

/$A$ 45D40 # #$ %+## )# #

%/$A$45DD0*=# # /

45DI . 45D4 89440 ' # %*

) # & # ' % '

' # #+#$ #% # $ *

+#$#%#$ #%,

##$%# *#@

##,/45DJ0#,#$A$/45DI0#$

#$%@>/45540#,.,

/45540#$ 7/##

####0$,/899?0

$&#L %L ##'#

#)* %) ) #+#$ #% &

# ## #%* " #$

/89490 H /455J 89490 > /89480 #+#$ #% &

#$ +#%$ $'/

#0##:##+ *.

,, & # ) # " #+#$ #%

; <&%$ #

##D9* M-

#+ $+,#$#A*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris

7

3

+#$#%) #

## ,#$#

$#Ainsi va le monde$$##

'3,# /45D80##%;c’est à la fin des années 1960 que le terme

environnement a pris son sens moderne, c’est à dire qu’il est apparu comme un sujet de

préoccupation et un véritable enjeu pour les pays industrialisés. La question

environnementale provenait en majeure partie des mouvements de conservation de la

nature <* /8994 * 750*2 #N $#) # #

####$##

* 2+ % # Nature Writers, ,#

2#2 , #)#+# /K#+

59##'#+0###)*

O # ,# 2 Silent Spring M 45?8* " +#

$ ;les graines d’un nouveau militantisme, qui est devenu l’une des plus

grandes forces populaires de tous les temps

1

< /8948 * 480* +% "

, % " % ' # #

K,#2 #+E##+##

! # #+ #

##$%#)E;L’une des caractéristiques les plus

fâcheuses du DDT et des produits similaires est leur façon de passer d’un organisme à l’autre,

en suivant la chaîne de l’alimentation. En voici, un exemple : un champ de luzerne est traité

au DDT ; cette luzerne est donnée à des poules ; les œufs pondus par ces poules contiennent

du DDT. Autre exemple : du foin contenant un résidu de 7 à 8 parts de DDT par million est

donné à des vaches ; le lait de ces bêtes contiendra environ 3 parts de DDT ; le beurre fait avec

ce lait en retiendra jusqu’à 65 ! Ainsi, par l’effet de ces transferts, une concentration

initialement faible peut devenir considérable </45?8P8948*6JQ0*

# 2 The Closing Circle M % & # 45D4* 2

$ $# # " R* #

#+#$ '# # # $

+#$* ) # # % ;Toutes les parties du complexe vital sont

interdépendantes</45D4P45D8*JIQ0*# #,

) %+%+A&A

#$* 8

)

# #+#$%

;la matière circule et se retrouve toujours en quelque lieu</45D4P45D8*64Q0*#

% # $, % # / > ,,

'*0%#) #$%#+ "

4

la troisième rive$,/899D*86D0%%#%+## %

#+ #: $) # # ;comme tout le monde, Les Racines du Ciel de

Romain Gary et Le Printemps Silencieux de Rachel Carlson <*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris

7

4

$ $ & #+ * ) # ##

%;la nature en sait plus long</45D4P45D8*68Q0*,

%+# ! # *

'# %) # %%+;il n’y a pas, dans la nature, de don gratuit < /45D4

P45D8*6?Q0*2##+ ###$#'%'

%##+ "&

#%,,&#*

2+'#"%+##+#$#%*

2)+##$ ,)2#2 &

###

8

& ') #/&### # ,

# ,#$0 #+# # $# / 89440* +#$

#% D9 & # " #

J

/H######,>0S0 $# /2R

T A Blueprint of Survival0 % ) 45D8 # %

#*

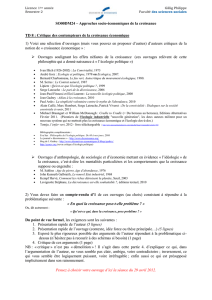

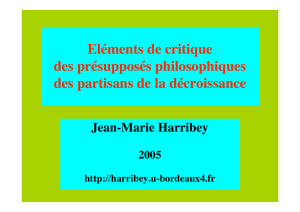

Fig 1 : La longue ascension de l’écologie politique

2

#+ /45D80 # ;#$ #< >

%;l’écologie est une discipline foncièrement anticapitaliste et subversive <*

J

# # & #+"## +Ecologie & Politique ;Penser l’écologie

politique en France au XXe siècle </#6689480*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris

7

5

Ecologie profonde Deep

Ecology (1950 – 1965)

,#2#

/Silent Spring45?80

/45II45ID45I7

45?945?60

2

/Science and Survival45?J

2losing Circle45D40

RAPPORT

MEADOWS 1972

CONFERENCE DE

STOCKHOLM (1972)

$A$

/45D445D60Entropy Law

./45D445D50

L’économie et le vivant

##,/45D445DJ0Libérer

l’avenir, la convivialité)

, ,/45DJ0

Small is beautiful

ECODEVELOPPEMENT

(Strong, Sachs)

RAPPORT BRUNDTLAND (1987)

K

/45580

U89/89480

B..K

R

Ecologie politique

$A$455I

,899?899D8944

2##B##8944

,8949.8949

'$#

,

#

Ecologie industrielle

/=,###457503 /45570

) #

#AA''

G

RAPPORT PALEY (1952)

RAPPORT DUBOS

WARD (1972)

BLUE PRINT SURVIVAL

Goldsmith-Allen (1972)

Ecologie industrielle et territoriale

/#8944##89440

H#

/45ID45D945D?0

#$.#%

H%###/45I645DD

4577#,#$0

Projet politique

H/455J0>/89990

#$/89490E

#:#

#+

Journal of Environmental Economics

and Managment (1970)

Ecological Economics (1980)

Journal of Industrial Ecology (1990)

Le travail pionnier de Bertrand de Jouvenel (1957, 1970, 1976)

""/$455?V455?V.89480 # )#

$)#+#$#%## - #%

H# /45ID0 #+ /

89480*=3A %B/899D*?70%'#"%

" # % #*

' ' & #+# ; De l’économie politique à l’écologie politique <

H#&'##

%%+&K3$La puissance de la

civilisation/45D?0*# H# %#++

%#%E;à cette date cet exposé surprit et choqua, et cela alors que je m’adressais à des

économistes de tout premier ordre, pour lesquels j’avais et j’ai grande estime. Simplement

nous ne regardions pas les mêmes aspects des choses < /45ID P45D? * I90Q* #

)#$ H##+#

# %##A+##

##' ,#&#+%#&##

%*## #+%

## H# + # # % &

# *

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

1

/

62

100%