La Conquête et la vie économique des Canadiens

La Conquête et la vie

économique des Canadiens

TN

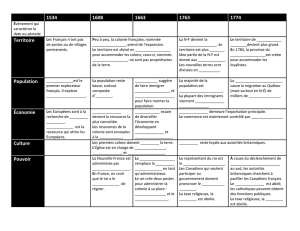

bref rappel de ce qui existait avant la Conquête

^ permettra d'esquisser les données physiques et

les réalités historiques frappées par cet événement.

Les Canadiens habitaient un pays du Nord. Pelle-

teries,

pêcheries, forêts constituaient, au début, les

grandes ressources naturelles de ce territoire. La ri-

gueur du climat ne tolérait qu'une agriculture aux

produits peu recherchés. Les possibilités commer-

ciales agricoles se voyaient circonscrites car, à cette

époque, les puissances colonisatrices européennes mé-

prisaient l'agriculture non tropicale.

L'Histoire de la Nouvelle-France révèle le rôle im-

portant joué par la traite des pelleteries. II revenait

à ce commerce de déclencher l'établissement des

premiers postes, de financer l'administration, de servir

de grand moyen d'échange aux colons. L'agriculture,

essentielle parce qu'elle assurait le vivre, n'apparaissait

pas moins comme au second plan. A cause de la faible

demande extérieure, beaucoup de colons ne visaient

qu'à récolter le strict nécessaire pour nourrir

leur famille. L'opposition entre la course des bois et

le défrichement suscita une kyrielle de plaintes.

Cependant, y aurait-il eu colonisation agricole sans

commerce des pelleteries? Outre la traite et l'agri-

culture, la forêt alimentait la construction navale et

fournissait matière à l'exportation en autant que le

réclamait l'empire français. Les pêcheries, même

négligées, entraient en ligne de sompte. Et les auto-

LA CONQUETE ET LA VIE 309

rites s'employaient à diversifier les modes de vie,

encourageant l'artisanat, provoquant la fondation

d'industries manufacturières, cherchant à stimuler les

rapports commerciaux avec la France, l'Acadie, les

Antilles. Sans ignorer l'aspect paysan, il importe

donc de constater l'esprit commercial et d'entreprise

des Canadiens, adonnés à l'exploitation des différentes

ressources du pays, conformément aux données phy-

siques. Sous l'ancien régime, les Canadiens n'étaient

pas exclusivement des paysans, même si ce type

économique l'emportait en nombre. Us procédaient

à la colonisation au sens plein du mot, s'efforçant

d'implanter, en un territoire

neuf,

des activités agri-

coles,

industrielles, commerciales aussi avancées que

l'admettait, en ces temps, un pays d'Amérique.

Survint la catastrophe de 1760-1763: la Conquête

confirmée par la Cession. C'était l'introduction d'un

petit peuple qui présentait des commencements au

moins de développement dans les diverses branches

de l'économie, au sein d'un nouvel empire, c'est-à-dire,

dans un ensemble de relations politiques et écono-

miques autres que colles qui avaient contribué à mo-

deler sa vie. Un problème surgit

:

quelles forces désor-

mais vont influencer la vie économique des Cana-

diens? En quoi cette vie sera-t-elle modifiée? En

d'autres termes, quels seront les effets de la Conquête

et du maintien, par la violence, dans l'empire bri-

tannique, du peuple canadien de 1760 ? Ce problème

vaut la peine d'être scruté. Faire abstraction de

l'Histoire, c'est s'exposer à juger superficiellement

la situation économique contemporaine. Il n'est pas

oiseux de remonter à la source, d'interroger surtout

les cent premières années qui suivent la Conquête.

On a chance d'y découvrir l'explication peut-être de la

crise économique actuelle des Canadiens, en étudiant

leur vie à une époque témoin de graves boulever-

sements. •

310 L'ACTION NATIONALE

Que l'on enregistre, sans plus pour l'instant, on y

reviendra plus loin, un phénomène qu'on peut appeler:

le repliement agricole. Pour les générations qui pous-

sent après 1760, restait surtout un métier: la culture

de la terre. La vie agricole en vint à s'identifier avec

presque toute la vie économique des Canadiens pour

plus d'un siècle après la Conquête. Ctest après 1760

et non avant qu'il est bien plus juste de dire du

Canadien: paysan d'abord. Cette concentration dans

l'agriculture est à examiner à un double point de vue:

de l'intérieur de cette agriculture, dans les facteurs

internes qui la conditionnent (possibilité d'acquérir

de la terre, instruction technique, intensité de la

demande) et de l'extérieur, dans les rapports de cette

agriculture avec les autres activités économiques

(exploitations primaires, transformations manufac-

turières, commerce, finance, etc.) On s'arrêtera, en

premier lieu, à considérer l'aspect intérieur, afin de

déceler, si possible, dans les traitements mêmes

réservés aux agriculteurs après 1760, les causes histo-

riques de l'infériorité économique des Canadiens.

C'est un fait connu que l'agriculture, au premier

siècle après la Conquête, se caractérise par l'économie

paysanne, nommée aussi économie de subsistance ou

économie fermée. On peut donner comme définition

de cette autarcie à échelle réduite: une tendance vers

la production, à l'intérieur d'une même ferme et dans

le cadre familial, de tout ce qui est nécessaire à la

satisfaction des besoins fondamentaux d'ordre maté-

riel,

nourriture, vêtement, habitation, etc., dans un

esprit de contentement, de vie simple, sans idée

d'accumulation, de poursuite de la richesse pour elle-

même. Une mise au point s'impose pourtant. La

stricte économie fermée, si elle a pu exister au tout

début de l'humanité, était devenue au milieu des

XVIIle et XIXe siècles depuis bien longtemps, une

impossibilité. Le paysan ne trouvait pas tout sur sa

terre et avec le temps des besoins s'étaient créés qu'il

pouvait de moins en moins satisfaire seul. Pour la

LA CONQUETE ET LA VIE 311

paysannerie même, le marché a son importance.

O'est précisément dans le cas où les paysans ne se

« suffisent » pas, quand ils peuvent vendre une partie

de leurs produits et se procurer en retour les services

que seul autrui peut leur rendre, qu'ils forment une

classe satisfaite de son sort, indépendante et stable.

L'économie paysanne implique l'idée qu'on ne tra-

vaille pas pour le marché au point d'être dominé par

ses exigences, mais ne signifie pas qu'on affiche un

désintéressement absolu vis-à-vis du marché. Aux

facteurs, territoire et technique, que la plupart des

études sur l'agriculture des Canadiens se contentent

d'envisager, il faut joindre le facteur: marché. Quels

seront donc, à l'intérieur de l'agriculture, les effets

de la Conquête et de l'Occupation britanniques sur

chacun de ces trois facteurs: marché, technique et

territoire. ?

Durant ce premier siècle après 1760, le marché

intérieur demeure restreint. Plus des trois quarts de

la population sont agricoles et malgré des disettes

quasi périodiques, trois années sur quatre présentent

une récolte satisfaisante et la consommation inté-

rieure, les deux tiers du temps, laisse un surplus pour

l'exportation. Mais c'est surtout le rôle du marché

extérieur qu'il importe de souligner. Toute colonie,

en effet, progresse par la vente hors de son territoire

d'un ou de plusieurs grands produits naturels. Pour

le blé, principale denrée nordique exportable, la Con-

quête fut-elle un changement pour le mieux

?

En réa-

lité,

pour le commerce extérieur agricole, on dut

affronter des difficultés semblables à celles que ren-

contra la Nouvelle-France. Aux obstacles naturels,

isolement hivernal jet distances océaniques, s'ajouta

la concurrence des États-Unis. On ne put réussir à les

expulser après 1783 du commerce impérial et les

Révoltés privèrent le Nord américain resté loyal, des

marchés agricoles non satisfaits de Terreneuve, du

Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et surtout

de l'important débouché des Indes Occidentales.

312 L'ACTION NATIONALE

La Grande-Bretagne, qui fut un temps, vers 1790 et

1800,

un excellent client à cause des guerres euro-

péennes, protégea sa propre agriculture après 1815,

en dépit des protestations de l'Amérique du Nord

britannique. Ces colonies n'obtinrent l'admission libre

de leurs grains qu'en 1843, pour voir bientôt annuler

cette faveur quand l'Angleterre adhéra au libre-

échange. Au premier siècle après la Cession, le

Québec n'est donc pas commercialement d'abord un

pava agricole, mais plutôt un pays de fourrures

(1760-1820) et de bois (1810-1850...). L'exploitation

de la colonie se trouve, par conséquent, peu favorable

à la masse de sa population, les paysans canadiens.

Si la Conquête améliore légèrement le marché, elle ne

suscite cependant pas une grande prospérité agricole.

Il y a plus. Tandis que les agriculteurs du Bas-

Canada cherchaient vers l'est un marché, se déversait

venant de l'ouest et portée par le Saint-Laurent, une

production agricole de même nature. L'invasion des

grains du centre américain eut son effet déprimant

mais c'est surtout la colonisation rapide du Haut-

( anada, colonie décuplant sa population en 35 ans

après 1815, qui introduisit dans le Québec une impo-

sante quantité de denrées, également à la recherche

d'un débouché. Une espèce de « dumping », appré-

ciable dès 1800, lourd à partir de 1830, se superpose

à la médiocrité des marchés pour former un ensemble

où règne ordinairement la surproduction agricole.

Dans le Bas-Canada, au premier siècle après la Con-

quête, il n'y avait donc pas place pour une grande

agriculture payante, capable de garder à l'aise une

population presque entièrement agricole. Il n'y avait

pas l'excitant économique voulu pour réveiller le

paysan, le transformer en un cultivateur en état

d'établir ses lils, l'encourager à persister dans son

métier, l'inciter à perfectionner sa technique, à éten-

dre son domaine.

La technique agricole des Canadiens s'attira,

durant ce même siècle, des critiques qu'on peut

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%