Séquence 2 - Fiche synthese IND Lycée

1

Séquence 2 – HG11

Séquence 2

De la société industrielle

à la mondialisation :

économie et société de 1850 à nos jours

Sommaire

1. De l’âge industriel à la société post-industrielle

A La révolution technologique

B Accélération de l’échange et économies-monde

C Les crises du capitalisme

2. De nouvelles sociétés

A Une classe symbole de la société industrielle : la classe ouvrière

B Une société de classes moyennes

C De la critique de la société de consommation à la socité post-industrielle

3. La France de 1850 à nos jours : économie et société

A Un modèle socio-économique original

B Population et société en France de 1850 à nos jours

C La place des immigrés dans la société française

Glossaire

© Cned – Académie en ligne

2

Séquence 2 – HG11

De la société industrielle

à la mondialisation :

économie et société de 1850 à nos jours

À

notre époque, en Europe et dans l’ensemble des pays dévelop-

pés, l’industrie tient moins de place que par le passé. Nombre

d’usines ont fermé, des pans entiers d’activités séculaires comme le

charbon, la plupart des usines métallurgiques ont en grande partie

cessé leur activité pour céder une place, toujours

plus importante aux activités tertiaires. Certains

économistes n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’éco-

nomie post-industrielle pour désigner l’économie

des pays occidentaux (États-Unis, Canada et pays

d’Europe occidentale ou encore Japon).

Il est exact que dans la plupart des pays développés,

le secteur secondaire n’occupe guère plus de 20 %

de la population active, et la part des ouvriers est

partout en déclin.

Pourtant, la révolution industrielle, qui débute en Angleterre dans la

seconde moitié du XVIIIe siècle, et les bouleversements économiques

et sociaux qu’elle a entraînés ont été la cause de profonds changements

dont nous sommes encore les héritiers :

E Grâce à la révolution agricole, le spectre de la famine disparaît pour

l’essentiel en Europe (à l’exception notable de l’Irlande, voir : le

premier chapitre d’histoire de seconde).

E L’urbanisation s’accélère et se généralise dans les pays qui

connaissent la révolution industrielle. Alors que les ruraux consti-

tuaient de 80 à 85 % de la population des États occidentaux vers

1800, la population urbaine représente désormais plus de 80 %

des habitants dans l’ensemble des pays développés.

E Le passage d’une économie agricole – partout le travail de la terre

occupe l’immense majorité des hommes avant 1800 – à une écono-

mie industrielle se traduit par l’augmentation de la productivité du

travail. Et l’augmentation de la richesse produite finit par entraîner

une hausse générale du niveau de vie des populations.

E Avant 1800, les femmes travaillent – dans l’agriculture le plus sou-

vent – mais sont pour l’essentiel exclues du monde du travail sala-

rié. Elles pénètrent pourtant, dès la 1re moitié du XIXe siècle dans

certains secteurs industriels, en particulier le textile. C’est alors le

début d’un lent mouvement qui a profondément modifié les rap-

ports entre les hommes et les femmes, première étape vers la libé-

ration de la femme et l’égalité entre les sexes au sein de la société.

E de nouvelles classes sociales apparaissent ou se développent consi-

1. Les définitions des mots de

vocabulaires, également figu-

rés en bleu, sont regroupées

dans le glossaire en fin de

cours.

N.B.

© Cned – Académie en ligne

3

Séquence 2 – HG11

dérablement : la classe ouvrière d’abord, les classes moyennes

ensuite…

E les besoins de la population changent, l’enrichissement général

permet à la majorité, aux États-Unis d’abord, puis dans les autres

pays occidentaux, de ne plus se limiter à la satisfaction des besoins

primaires (se nourrir, se loger, se vêtir) mais de disposer d’un

revenu croissant pour des dépenses moins immédiatement indis-

pensables. Le monde entre alors dans l’ère de la consommation de

masse (ou société de consommation)

Ainsi, l’âge industriel a engendré une véritable révolution sociale. Les

sociétés – types d’activités, niveau de vie des individus, rapport entre

les sexes – ont ainsi plus évolué en deux siècles qu’au cours des millé-

naires précédents. Et ces change-

ments tendent encore à s’accélé-

rer dans la période contemporaine.

Quelle est la nature et l’ampleur des chan-

gements économiques et sociaux depuis

1850 ? Quelles ont été les conditions de

leur apparition et leurs conséquences ?

Problématique

Plan : traitement

de la problématique Notions clés Repères

1. De l’âge industriel à la

société post-industrielle

A. La révolution

technologique

B. Accélération

de l’échange

et économies-monde

C. Les crises

du capitalisme

Révolution industrielle

Capitalisme et libéralisme

Économie-monde

Trente Glorieuses

Société post-industrielle

Étude d’un ensemble documen-

taire : la révolution de l’électri-

cité.

Analyse et lecture d’une pho-

tographie : chaîne de montage

des carrosseries aux usines

Renault

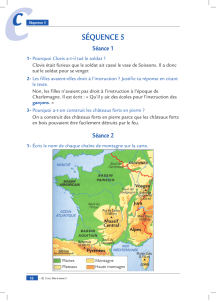

Lecture de carte : le réseau ferré

européen en 1850 et en 1900

2. De nouvelles sociétés

A. Une classe symbole de

la société industrielle :

la classe ouvrière

B. La place et le rôle

des régions en France

et dans un autre pays

européen

C. De la critique

de la société de

consommation à la

société post-industrielle

Classe ouvrière

Salariat

Urbanisation

Société de consommation

Culture de masse

Socialisme et marxisme

Féminisme

Commentaire de photographie :

photo de Dorothea Lange

Méthodologie :

– Lecture de graphiques et d’un

texte : Bilan économique de

Ronald Reagan

– Étude d’un ensemble docu-

mentaire : Essen et la Ruhr.

© Cned – Académie en ligne

4

Séquence 2 – HG11

1De l’âge industriel à la

société post-industrielle

La révolution technologique

La période qui s’écoule des années 1850 jusqu’à nos jours est marquée,

pour l’essentiel par trois révolutions technologiques :

E celle de la vapeur et du charbon entre la fin du XVIIIe siècle et la

première moitié du XIXe.

E celle de l’électricité et du moteur à explosion dans les années

1880-1900.

E celle de l’informatique qui prend son essor à partir des années

1960 et s’accélère des années 1980 à nos jours.

n La première révolution industrielle, qui débute en Angleterre vers

1760 – l’ingénieur écossais James Watt fait breveter la machine à

vapeur qui porte son nom en 1769 – fut celle de la vapeur et du char-

bon. Les applications industrielles de la machine à vapeur permettent

une augmentation considérable de la productivité du travail. Celle-ci

est particulièrement sensible dans l’industrie textile (notamment dans

l’industrie cotonnière), les hauts fourneaux (fabriquant la fonte et

l’acier dont l’industrie a besoin), les mines.

n La révolution de l’électricité et du moteur à explosion constituent

une nouvelle étape dans le développement de la civilisation industrielle.

L’électricité révolutionne la vie

quotidienne des villes occiden-

tales. Plus pratique et moins dan-

gereuse que le gaz, elle permet

d’éclairer les boulevards et les

rues. Dans les immeubles où elle

est présente, elle permet, pour la

première fois dans l’histoire de

l’humanité, de s’affranchir de la

nuit. Elle bouleverse encore les

transports urbains, aboutissant à

la création des premiers tramways

électriques dans les années 1870

et surtout à la construction du

métropolitain (abrégé rapidement

en métro). Le métro de Londres, le

premier du monde, dont les tra-

A

Histoire de l’électricité : chronologie

– 1871 : le Belge Zénobe Gramme invente la première

dynamo, premier générateur de courant électrique.

– 1873 : l’Américain Thomas Edison invente la lampe

électrique à filament, point de départ d’une aven-

ture industrielle qui donnera naissance à General

Electric en 1892, multinationale qui est aujourd’hui

une des plus importantes de la planète.

– 1880 : l’ingénieur allemand Werner von Siemens,

fondateur de la multinationale du même nom,

invente l’ascenseur électrique

– Entre 1896 et 1899, utilisant les travaux du physicien

français Edouard Branly, l’ingénieur italien Guglielmo

Marconi invente la TSF (télégraphie sans fil).

© Cned – Académie en ligne

5

Séquence 2 – HG11

vaux débutent en 1853 est électrifié dès 1890. Le métro parisien, électri-

fié dès l’origine, ouvre sa première ligne en 1900.

La TSF avec ses chansons, ses émissions d’information ou éducatives,

fait pénétrer le monde extérieur dans l’espace privé pour la première fois

(en attendant la télévision, à partir des années 1950 puis l’ordinateur

personnel à partir de la fin des années 1970). Il faut cependant remar-

quer qu’en raison de son coût élevé, la radio reste assez peu répandue

dans les foyers et qu’elle ne deviendra un produit de grande consomma-

tion qu’après l’invention du transistor aux États-Unis en 1947.

L’ascenseur électrique contribue, quant à lui, à révolutionner l’architec-

ture des centres- villes en rendant possible la construction de gratte-

ciel. C’est l’école d’architecture de Chicago, et en particulier l’architecte

américain William Le Baron Jenney, qui popularise ce type de construc-

tion, d’abord à Chicago puis surtout à New York.

Étude d’un ensemble documentaire :

la révolution de l’électricité

Le palais de l’électricité, Exposition universelle de Paris, 1900, © akg-images.

L’électricité à l’Exposition universelle de 1900

C’est alors que retentit un rire étrange, crépitant, condensé : celui de la

Fée électricité ; […], elle triomphe à l’Exposition ; elle naît du ciel comme

les vrais rois. Le public rit des mots : Danger de mort, écrits sur les

Document 1

Document 2

© Cned – Académie en ligne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

1

/

72

100%