Impressions, soleil levant Monet explications

"Des hommes et des femmes qui souffrent d’hypertension artérielle, de constipation et d’ulcères à l’estomac. Des hommes et des femmes torturés par

des névroses et qui deviennent leur propre ennemi. (…) Et vous savez pourquoi ? A cause du fait qu’ils consacrent trop peu de temps à des questions

d’ordre culturel." Pascal Dessaint (Mourir n’est pas la pire des choses)

Cordage

86 rue Georges Cuvier

76 400 Fécamp

Tél : 06 22 39 04 28

Mail : cordage@voila.fr

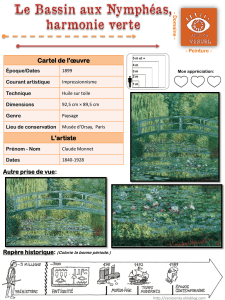

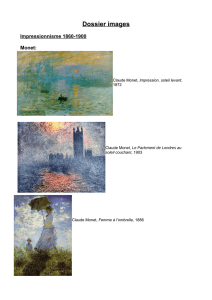

Impression, soleil levant

1872

Claude Monet

1840-1926

Huile sur toile: 48 x 63 cm

Musée de Marmottan

Pressé par Edmond Renoir, frère du peintre, à donner un titre à ce tableau pour le catalogue, Monet

aurait répondu "mettez impression".

Cette exposition regroupe les peintres Boudin, Degas, Cézanne, Guillaumin, Monet, Berthe

Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley. Elle ouvre ses portes le 15 avril 1874 dans l’ancien studio du

photographe Nadar, au 25 boulevard des Capucines.

A l’exception d’un noyau d’amateurs fidèles, le public vient surtout pour s’amuser. Cette première

manifestation obtient pourtant un large écho, même si la presse conservatrice s’abstient, soucieuse

d’éviter toute publicité à un mouvement jugé subversif pour l’ordre moral. Les articles signés par

Burty, Silvestre ou Castagnary sont plutôt favorables. Les autres comptes rendus sont plus critiques,

et souvent ironiques. Ainsi Louis Leroy, du Charivari, voulant faire un jeu de mot malveillant sur le

titre de ce tableau, intitule son article du 25 avril 1874 "l’Exposition des Impressionnistes" et donne

ainsi sans le vouloir son nom au mouvement artistique qui, dans la deuxième moitié du XIXème

siècle, allait bousculer les conceptions établies.

Les réactions peuvent sembler aujourd’hui très vives, mais à cette époque, toute révolution, fut-elle

de caractère esthétique, paraissait lourde de menaces au public bourgeois (et à ses journaux) qui,

mal remis de l’insurrection de la Commune, tremblait pour sa sécurité à peine retrouvée.

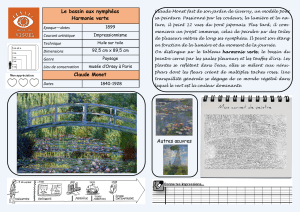

Des premiers paysages peints au bord de la Seine à Argenteuil, aux Nymphéas de la fin de sa vie,

Monet se passionne pour les métamorphoses du ciel, les moires de l’eau, les changements

atmosphériques et les effets lumineux qu'ils engendrent sur la végétation.

Sa vie durant, il tente de rendre le dialogue incessant de l’eau et de la lumière.

En 1896, Zola notait déjà : "Chez Monet, l’eau est vivante, profonde, vraie surtout . Elle clapote

autour des barques avec de petits flots verdâtres coupés de lueurs blanches. Elle s’étend en

mares glauques qu’un souffle fait frissonner, elle allonge les mâts qu’elle reflète en brisant

leur image, elle a des teintes blafardes et ternes qui s’illuminent de clartés aigües".

D' "Impression, Soleil levant", aux "Nymphéas" de Giverny Monet n'aura de cesse de peindre "ce

qu'il voit".

Le ciel et la mer sont de vastes zones de reflets, sauf la partie centrale de la toile.

Les navires au loin sont justes esquissés.

La barque, en premier plan, rend le paysage vivant et dynamique.

"Des hommes et des femmes qui souffrent d’hypertension artérielle, de constipation et d’ulcères à l’estomac. Des hommes et des femmes torturés par

des névroses et qui deviennent leur propre ennemi. (…) Et vous savez pourquoi ? A cause du fait qu’ils consacrent trop peu de temps à des questions

d’ordre culturel." Pascal Dessaint (Mourir n’est pas la pire des choses)

Cordage

86 rue Georges Cuvier

76 400 Fécamp

Tél : 06 22 39 04 28

Mail : cordage@voila.fr

1

/

2

100%