Petite histoire de la pensée économique

Petite histoire de la pensée économique

Notre objectif est de proposer ici aux élèves des classes de la filière ES quelques repères

historiques concernant les « écoles de pensée » et de présenter au passage quelques grandes

figures de ce qu’on a appelé l’économie politique puis, à partir de la fin du XIX, les sciences

économiques.

Nous débuterons avec les mercantilistes (ou le système mercantile pour reprendre l’expression

d’Adam Smith), ce qui ne signifie absolument pas que la réflexion économique débute au XVI.

Ce sont les grecs qui inventent le mot économie: oikos signifiant maison et nomos règles. Pour les

grecs, dont Aristote (384-322 avant JC), l’économie c’est l’art de bien administrer un domaine sur

lequel vivent les membres de la famille et les esclaves, l’économie se borne donc à la sphère

domestique ou à la sphère privée. Aristote condamne ce qu’il appelle la chrématistique,

l’accumulation sans limite de richesse (Valier, 2005).

La réflexion économique - dont les bases sont posées par Aristote - se développe. Ainsi, à titre

d’exemples, le théologien Saint Thomas d’Acquin (1226-1274) façonnera la doctrine de l’église en

condamnant le prêt à intérêt (l’usure) et le penseur arabe d’origine tunisienne Ibn Khaldoun (1332-

1406) considèrera que le travail est la source de la richesse ou que prix d’une marchandise doit

permettre de rémunérer le producteur, le marchand mais aussi l’État sous forme de taxes,qu’il faut

modérer pour ne pas freiner l’activité économique (Dostaler, 2012).

Beaucoup de penseurs s’intéresseront donc aux questions économiques et il n’y a pas de

séparation stricte entre philosophie, réflexion politique et économie au moins jusqu’ à la fin du XIX,

des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau (1) (1772-1778) ou Alexis de Tocqueville (2) (1805-

1859) ont débattu, dans leurs écrits, d’économie.

(1) Discours sur l’économie politique (1758), 2010, Éditions de l’Épervier

(2) Textes économiques réunis par JL Benoît et E. Keslassy, 2005, Agora Pocket

Bibliographie sommaire

De nombreux ouvrages sont et ont été consacrés à l’histoire de la pensée économiques, nous

en indiquerons quelques uns, parmi les plus abordables (en prix et en difficulté !)

-Les Cahiers français, 1997, Histoire de la pensée économique.

Les cahiers français ont consacré plusieurs numéros aux théories économiques, notamment

contemporaines (après la seconde guerre mondiale).

-JACOUD Gilles, Tournier Éric, 1998, Les grands auteurs de l’économie, Hatier

-VALIER Jacques, 2005, Brève histoire de la pensée économique, Flammarion

-DOSTALER Gilles, 2012, Les grands auteurs de la pensée économique (Alternatives

Économiques Poche, (12,5 euros). (Très accessible, excellent rapport qualité / prix !)

Remarque importante

Remarque importante:

:

le diaporama est le support d’un cours, il ne suffit pas à lui

le diaporama est le support d’un cours, il ne suffit pas à lui-

-même, de nombreuses précisions

même, de nombreuses précisions

et explications sont nécessaires, la pensée des grands économist

et explications sont nécessaires, la pensée des grands économistes ne s’appréhende pas facilement,

es ne s’appréhende pas facilement,

et surtout elle ne doit pas donner lieu à des caricatures ou des

et surtout elle ne doit pas donner lieu à des caricatures ou des raccourcis que peut nourrir toute

raccourcis que peut nourrir toute

synthèse.

synthèse. Le cours s’adresse à des élèves de première ou terminale

Le cours s’adresse à des élèves de première ou terminale.

.

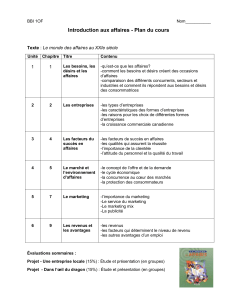

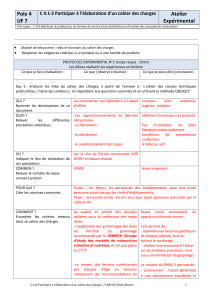

Les mercantilistes (XVI-XVIII)

Comment enrichir le roi et le royaume ?

Il faut développer le commerce (avoir un

excédent commercial) et pour cela:

-importer des matières premières bon marché et

exporter des produits manufacturés (politique

protectionniste pour limiter les exportations

étrangères)

-créer des manufactures royales, si besoin en

copiant la production étrangère et en débauchant

des travailleurs étrangers qui disposent des

savoir-faire

Le commerce est un jeu à somme nulle: il y a

des gagnants et des perdants. Le mercantilisme

ne correspond pas au libre-échange !

Jean-Baptiste COLBERT

(1619-1683)

Contrôleur général des

finances de Louis XIV

Le message mercantiliste: le commerce est le principal moteur de le croissance économique, il

faut l’encourager et protéger le royaume de la concurrence des autres pays.

Les physiocrates (XVIII)

La société est divisée en trois classes qui sont

en inter-relation économique

-La classe productive (producteurs agricoles)

-La classe stérile (artisans, commerçants, …)

-Les propriétaires fonciers (aristocratie, clergé)

Comment enrichir le royaume ?

Il faut développer l’agriculture et pour cela:

-supprimer les douanes intérieures et réduire les

droits de douanes aux frontières

-diminuer les impôts sur les producteurs agricoles

Les physiocrates vont poser les bases de la

doctrine libérale en économie: baisse des impôts

et libre-échange

François QUESNAY

(1694-1774)

Médecin et économiste

français

Le message des physiocrates: l’agriculture est le moteur de la croissance économique, il faut

encourager l’activité des producteurs agricoles (moins d’impôts) et développer le libre-échange.

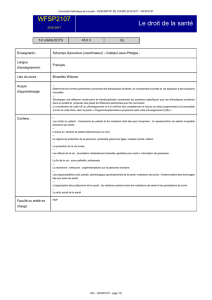

Les économistes classiques (XVIII-XIX)

L’École classique regroupe quatre grands

auteurs qu’on peut associer à plusieurs

concepts ou lois:

-Adam Smith (1723-1790): La main invisible,

la division du travail

-David Ricardo (1772-1823): la théorie des

avantages comparatifs

-Robert Thomas Malthus(1766-1834): la loi

de population

-John Baptiste SAY (1767-1832): la loi des

débouchés

Le message des classiques: l’industrie et le développement du commerce (libre-échange) vont

favoriser la croissance économique. La libre entreprise et la concurrence permettent

d’augmenter la richesse des Nations, l’État ne doit pas intervenir dans l’économie ou de façon

très limitée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%