Les adverbes composés dans le domaine du

LES ADVERBES COMPOSÉS DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL

Dolors Català,

Departament de Filologia Francesa i Romànica,

Universitat Autònoma de Barcelona,

E – 08193 Bellaterra (Barcelona), España,

dolors.catala@uab.es

Jorge Baptista,

Departamento de Letras Clássicas e Modernas,

Universidade do Algarve,

Campus de Gambelas,

P – 8005-139 Faro, Portugal

jbaptis@ualg.pt

Résumé : La description des langues de spécialité se limite habituellement à la terminologie nominale et néglige

souvent l’importance des adverbes, qui sont aussi des prédicats structurants du vocabulaire. Notre travail s’inscrit

dans le cadre méthodologique du lexique-grammaire et de la notion de classes d’objets. Dans cette communication,

nous présenterons le cadre général des problèmes posés par la description des adverbes composés dans les langues

de spécialité et notamment ceux qui appartiennent au domaine du travail dans des langues voisines

espagnol/français/portugais ainsi que quelques ressources linguistiques informatiques que nous avons développées.

Mots-clés : adverbe composé, dictionnaire électronique, traduction automatique, contexte, travail, profession.

1. INTRODUCTION

Le lexique et la grammaire des langues de spécialité ayant pour objectif la traduction automatique

suscitent un intérêt particulier chez les linguistes, intérêt facilement intégrable à une attention pour le

social. En effet, la recherche d’informations dans des sources documentaires, notamment sur le web, est de

plus en plus fréquente et exige des outils linguistiques appropriés, et la technologie employée actuellement

n’inclut pas de modules assez performants en matière de récupération et de filtrage de l’information.

La description des langues de spécialité se limite habituellement à la terminologie nominale. Le

terminologue-terminographe s’attache principalement à délimiter et à définir des concepts représentés par

des termes. Ses fiches terminologiques donnent priorité aux données de type encyclopédique comme le

domaine et la définition, de type signalétique (les sources documentaires) et de type traductologique

(équivalents en une ou plusieurs langues cibles). Mais le terme, pour sa part, demeure une réalité

linguistique dont le fonctionnement syntactico-sémantique est rarement abordé ou même simplement

ignoré. Les verbes et les adjectifs, quand ils sont pris en compte, se trouvent confinés à des champs

ressentis comme secondaires à l’intérieur de la fiche. On néglige souvent l’importance des adverbes, qui

sont aussi des prédicats structurants du lexique. Nous nous sommes penchés sur les adverbes composés et

nous avons élaboré un dictionnaire électronique espagnol/français/portugais en vue de la traduction

automatique.

Dans le cadre de cet article, nous nous sommes particulièrement intéressés aux adverbes composés

utilisés dans le domaine du travail. Dans ce domaine, nous trouvons des adverbes concernant les

conditions contractuelles qui apparaissent dans des phrases du type :

ES : [trabajar] a tiempo (parcial + completo)

FR : [travailler] à (temps partiel + plein temps)

PT : [trabalhar] a tempo (parcial + integral)

ES : [ser pagado] a comissión

FR : [être payé] à la commission

PT : [ser pago] à comissão

On trouve aussi des adverbes qui modifient des prédicats spécifiques à certaines activités

professionnelles comme :

– Médecine :

ES : [operar] con anestesia epidural

FR : [opérer] sous anesthésie épidurale

PT : [operar] con anestesia epidural

– Musique :

ES : [cantar] a cappella

FR : [chanter] a cappella

PT : [cantar] a cappela

– Économie :

ES : [comprar] < mercancia > al por (mayor + menor)

FR : [acheter] < marchandise > (en gros + au détail)

PT : [comprar] < mercadoria > a (grosso + granel + retalho)

– Culinaire :

ES : [cocinar] < alimento > a fuego (lento + moderado + fuerte)

FR : [cuisiner] < aliment > (à petit feu + à feu modéré + à feu vif)

PT : [cozinhar] < alimento > em lume (brando + moderado + forte)

Il s’agit, pour la plupart, d’adverbes composés qui posent des problèmes particuliers pour

l’établissement des correspondances entre des langues voisines mais aussi pour la définition des formats

de dictionnaires électroniques en tant qu’outils d’aide à la traduction.

Dans cette communication, en premier lieu, nous présenterons brièvement le cadre théorique qui sous-

tend notre recherche. En deuxième lieu, nous nous pencherons sur les adverbes dans les langues de

spécialité, puis nous proposerons quelques outils informatiques que nous avons développés.

2. CADRE THÉORIQUE

2.1. Lexique-grammaire des phrases élémentaires

Pour faire une description de la langue de spécialité, nous avons adopté la démarche du lexique-

grammaire élaboré par Maurice Gross (1981, 1990a) et développé par Gaston Gross (1994d, 1995b,

1996b) notamment pour les questions relatives à la sémantique. Dans ce cadre basé sur la théorie

transformationnelle de Z.S. Harris (1976), l’unité minimale de sens n’est pas le mot mais la phrase simple,

qui s’analyse en termes de prédicat et d’arguments selon le schéma d’arguments suivant :

prédicat (argument 1, argument 2, argument 3)

Le prédicat est l’élément central de la phrase et les arguments sont les éléments indispensables pour que

la suite soit grammaticale.

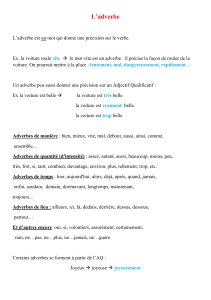

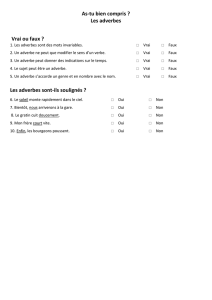

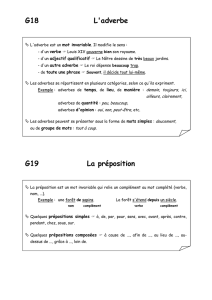

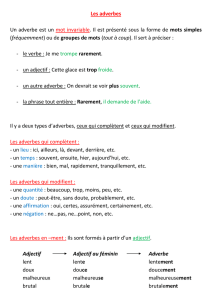

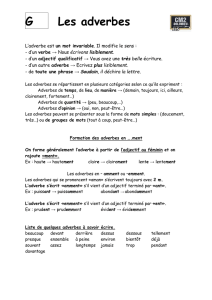

2.2. Lexique-grammaire de l’adverbe

En ce qui concerne les adverbes, nous prenons appui sur les travaux de Maurice Gross (1986). Il

applique la notion d’adverbe à des structures syntaxiquement différentes de la terminologie traditionnelle

comme les adverbes proprement dits, les propositions subordonnées circonstancielles, les compléments

circonstanciels et d’autres formes encore, telles que les exclamations et les conjonctions ayant des

propriétés adverbiales. Il présente une classification des formes des adverbes et non de leur fonction. Il

distingue les adverbes figés des adverbes libres et constate un continuum entre ces deux types de suites.

Les adverbes composés ont souvent été considérés comme des exceptions et ont été habituellement écartés

des discussions théoriques. Ils constituent pourtant une partie importante du lexique. Maurice Gross et son

équipe du Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL, Université Paris 7) en ont

répertorié et classé, d’après leur forme et leurs propriétés syntaxiques, environ 7 000 pour le français

(Gross 1986). Suivant les mêmes critères méthodologiques, 6 000 constructions adverbiales de l’espagnol

(Català 2003) et environ 2 000 du portugais (Palma, travail en cours) ont été inventoriées.

2.3. Les classes d’objets

Nous nous appuyons aussi sur la notion de « classes d’objets » introduite par Gaston Gross (1992)

comme outil permettant de structurer le lexique d’un point de vue syntactico-sémantique. Le principe de

base consiste à classifier les prédicats et les arguments moyennant des ensembles et des sous-ensembles

sémantiquement homogènes constitués à partir de propriétés lexico-syntaxiques communes. En effet, les

traits sémantiques traditionnellement utilisés sont insuffisants pour délimiter le sens d’une phrase, ainsi

pour rendre compte de l’emploi du verbe garer il ne suffit pas de dire qu’il implique un sujet humain

< hum > et un objet inanimé concret < inc > :

< hum > garer < inc >

car cela donnerait lieu à des phrases du genre :

* l’étudiant gare ses livres

* le boucher gare sa viande

Il est nécessaire de dire que le verbe garer implique un nom de moyen de transport < inc : mtr > en

position de complément :

< hum > garer < inc : mtr >

Les propriétés distributionnelles d’un verbe comme garer constituent un instrument important de la

description linguistique, car elles permettent de le considérer comme un opérateur approprié à une classe

sémantiquement homogène de noms (les noms de moyens de transports, dans ce cas). Une fois cette classe

de noms constituée, elle peut aussi être utilisée pour décrire de façon plus précise la distribution d’autres

prédicats.

D’autre part, la structuration en classes d’objets peut être opératoire pour préciser les propriétés

syntaxiques ou pour la traduction dans la mesure où elles permettent de monosémiser les prédicats,

comme nous pouvons l’observer dans l’exemple suivant. Considérons l’adjectif léger du français, tel qu’il

est employé dans les constructions suivantes :

FR : blessure/blessé < léger >

ES : herida/herido < leve >/*<ligero >

PT : ferida/ferimento/ferido < leve >/<ligeiro >

FR : faute léger

ES : falta leve/*ligera

PT : falta leve/ligeira

Dans ces constructions, léger s’oppose grosso modo à grave. Pourtant, il semble y avoir une subtile

différence entre les deux emplois de léger, du fait qu’avec blessure le concept de « superficiel » y est aussi

attaché. Cette différence peut ressortir de façon plus nette dans la recherche d’une traduction adéquate. Les

solutions présentées par chaque langue peuvent être distinctes.

Ainsi, bien que l’espagnol ait l’adjectif ligero, historiquement associé à l’adjectif français, il l’associe

rarement à herida et pratiquement jamais à falta, préférant donc l’adjectif leve. Par contre, en portugais, les

deux adjectifs leve et ligeiro sont permis, mais on remarque une tendance à utiliser plutôt ligeiro que leve

avec ferida. Inversement, avec le nom falta, leve est plus usuel que ligeira.

D’autre part, certaines combinaisons doivent être codées dans des dictionnaires, si on ne veut pas

aboutir à des traductions fautives. Par exemple, voiture légère constitue sans doute une combinaison figée

qui ne peut pas se traduire avec l’adjectif leve, ni en ES ni en PT.

2.4. Les classes d’objets et l’adverbe

L’adverbe (simple ou composé), parmi ses diverses fonctions, exerce le plus souvent une prédication

(modification) sur un verbe ou un adjectif, ou encore sur une phrase complète. Dans la perspective

harrissienne, il constitue, de ce fait, un opérateur d’ordre supérieur.

Or, les contraintes distributionnelles que l’adverbe impose aux prédicats qui sont ses arguments

peuvent servir aussi à caractériser des classes syntactico-sémantiques de prédicats. Ainsi, de la même

façon que le verbe garer, comme nous avons vu plus haut, peut servir à délimiter une classe d’objets –

c’est-à-dire, une classe sémantiquement homogène de noms qui fonctionnent comme des arguments de cet

opérateur approprié –, un adverbe peut aussi fonctionner comme opérateur approprié d’une classe

sémantiquement homogène de prédicats (ses arguments). C’est le cas, par exemple, des adverbes :

FR : à pas (de tortue + de géant + de course + de loup + vifs + lents + légers)

ES : a paso (de tortuga + de carga + de buey + largo + ligero) + a pasos agigantados

PT : a passo (de tartaruga + de gigante + de corrida + de caracol + rápido + acelerado

+ incerto)

qui ne modifient que des verbes (ou des prédicats) de mouvement dynamiques < vmvt : dyn >,

indépendamment de leurs emplois littéraux ou figurés, comme l’illustrent les exemples suivants (1) :

eficios va a reportar a la persona obesa. Caminar a paso ligero, como mínimo una hora diaria, facilita

a en las despedidas, y dando media vuelta regresó a paso largo en busca del escándalo. Poco después, la

más que nada un ejercicio de paciencia. Avanzaban a paso de tortuga y apenas se ponía el sol debían det

ver. Ahí cruza raudo el caminante. Miento, avanza a paso de buey. Lento, renqueante, parsimonioso, con

ia a la puerta principal de la residencia, venían a paso de carga dos dogos color acero oscuro, de tama

or Internet, se llega a creer que el mundo camina a pasos agigantados al más completo desorden. Como

campo do Varzim e continua a sua marcha a passo acelerado para a Divisão de Honra.

4 quilómetros e nosso caminhante marcha a passo apressado para a Doca dos Olivais para não perd

e a liberalização dos serviços continua a passo de caracol. Já

am-se a-dois e lá vão, para cima, a passo de corrida para a porta do primeiro-ministro.

s encostadas ao bar. Atravessou a sala a passo incerto, acotovelando os pares absortos num vel

a 700 contos, enquanto a IBM prossegue a passo rápido o desenvolvimento da sua linha PowerPC,

emplo, que o abuso da heroína « progride a passos de gigante, o tráfico conquista terreno, o núm

o vento./Vi como a noite veio,/Veio a passos largos como a cor das pesadas cicutas/Senti m

Tudo leva assim a crer que se caminha a passos rápidos para a independência das manifestações

Pourtant, bon nombre d’adverbes composés présentent le plus souvent une distribution très contrainte,

voire unique, dans le sens qu’ils se combinent de façon exclusive avec un seul prédicat ou une toute petite

famille de prédicats, sémantiquement très voisins. C’est le cas des adverbes suivants porteurs d’une valeur

augmentative :

FR : [rire] à gorge déployée

ES : [reir] a carcajada tendida

PT : [rir] às bandeiras despregadas

mais qui ne se combinent qu’avec le verbe rire.

De même, nous trouvons aussi des adverbes ayant des distributions assez contraintes et appartenant à

des domaines spécifiques. Par exemple, dans le domaine culinaire, on pourrait citer la petite famille des

adverbes qui spécifient l’intensité des processus de cuisson :

FR : [cuisiner] < aliment > à feu (doux + modéré + vif) + à petit feu

ES : [cocinar] < alimento > a fuego (flojo + lento + moderado + fuerte + suave + vivo)

PT : [cozinhar] < alimento > em (fogo + lume) (brando + esperto + vivo + forte + fraco

+ moderado)

mantequilla y saltear la cebolla en esta (sofreír) a fuego lento. Agregar la harina, moviendo constantem

combine la miel, agua y jugo de limón y deje hervir a fuego lento. Agregue la canela y trozos de guayaba.

o se reparta uniformemente. Déjela cocer 1 minuto a fuego fuerte, sin remover, retírela y esparza el qu

cacerola y rehogar en ella la cebolla y el apio, a fuego suave, sin permitir que tomen demasiado color

ollas, salpimentar los filetes de pescado y dorar a fuego vivo con un poco de aceite. — Pelar las cebol

os legumes, e o princípio o da cozedura em lume brando. O que deu os vários cozidos de Portuga

untada de azeite, cozinhe as costeletas em lume forte, durante três minutos de cada lado. Junt

On remarquera que certains de ces adverbes composés appartenant à un domaine spécifique peuvent,

par plusieurs processus métaphoriques, s’autonomiser de leurs emplois originels. C’est le cas, par

exemple, de l’adverbe PT : em lume brando, qui est devenu d’usage courant :

a polémica prosseguiu em lume brando. Na Mealhada, foi criada a Associação

Para alimentar em lume brando uma questão de que pretende retirar benefícios

Trinta anos de amadurecimento em lume brando da imagem de Blueberry,

On peut aussi trouver en espagnol les deux expressions a fuego vivo et a fuego lento dans un sens

métaphorique :

No quise descartar la idea sin antes hervirla a fuego vivo, ni mencionársela a mis padres

Todo lo contrario : un hombre cordial, forjado a fuego vivo, que había subido por la escalera del bu

de CiU, Jordi Xuclà, abogó por una reflexión "a fuego lento" y tomando en cuenta la opinión de los

Dans ce nouvel emploi, qui constitue, donc, une nouvelle entrée lexico-syntaxique, les oppositions de

l’emploi culinaire ne marchent plus :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%