La douleur de la personne âgée : évaluation

16 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 323 - octobre-novembre-décembre 2010

DOSSIER THÉMATIQUE

Gériatrie

La douleur de la personne

âgée : évaluation

Pain in elderly: assessment

V. Darees*

* Équipe mobile de soins palliatifs

CHU-93, hôpital Jean-Verdier, Bondy.

L

a douleur est une expérience sensorielle et

émotionnelle désagréable rapportée à une

lésion tissulaire réelle ou virtuelle, ou décrite

“en termes d’un tel dommage” (1). L’expérience de

vie de la personne âgée est plus riche en événe-

ments et en pathologies potentiellement doulou-

reuses que celle de l’adulte. De même, son histoire

médicale est souvent abondante et complexe, avec

des pathologies intriquées ; la chronicisation est

fréquente. Par ailleurs, il y a davantage de risques de

rencontrer chez une personne âgée une pathologie

source de douleur chronique comme l’arthrose, une

séquelle de chirurgie, un zona, une polyarthrite, etc.

La douleur non identifiée et devenue chronique est

source de confusion mentale et d’un retentissement

fonctionnel plus sévère.

Si le vieillissement seul affecte peu le seuil de

perception de la douleur, en revanche, celui-ci est

influencé par la répétition des expériences doulou-

reuses antérieures. Par ailleurs, le retentissement

psychique et social de cette douleur devenue

chronique est souvent plus sévère chez la personne

âgée (douleur provoquée par un soin répété comme

le soin d’escarre, ou la mobilisation pour la toilette

par exemple). Le retentissement de la douleur se

situe à 3 niveaux : somatique, psychique et social.

Si ces 3 niveaux sont atteints, on parle de douleur

totale.

Lorsqu’on parle d’évaluation, il s’agit la plupart

du temps d’évoquer les échelles d’intensité. Il en

sera bien sûr question, avec les résultats d’études

récentes de l’utilisation de ces échelles. Mais

auparavant, passons en revue les différentes

évaluations indispensables à l’approche du patient

douloureux.

Évaluation de l’existence

de la douleur : l’hypothèse

de la douleur

Bien connaître les effets de la douleur sur le compor-

tement est indispensable pour en faire le diagnostic.

L’évaluation des aspects multidimensionnels de la

douleur indique clairement que la sévérité de la

douleur est le facteur primaire déterminant l’impact

de la douleur sur le patient et l’urgence de la mise en

place d’un traitement adapté (2). C’est donc bien le

retentissement de la douleur sur le comportement

qui est le meilleur indicateur de son intensité.

Chez une personne âgée ayant des troubles de la

communication, en particulier, on fera l’hypothèse

de la douleur devant, par exemple, une modifi-

cation du comportement moteur : arrêt de la

déambulation ou au contraire agitation, délire ou

verbalisation inadaptée ou au contraire silence chez

une personne qui verbalisait beaucoup. Le retentis-

sement de la douleur chez la personne âgée peut

être particulièrement sévère et peut provoquer des

troubles du sommeil, voire un isolement social. La

dépression engendrée par la chronicisation de la

douleur peut prendre le masque d’une régression,

d’autant plus qu’il existe des troubles cognitifs et

une poly médication.

La douleur non identifiée, qui n’est donc pas prise

en charge, engendre un phénomène d’habituation

et une adaptation du comportement. Les attitudes

les plus couramment observées sont un évitement

des situations douloureuses pouvant conduire à

un repli. Il semble que le cortex frontal droit soit

impliqué dans la genèse de la mémorisation de l’expé-

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 323 - octobre-novembre-décembre 2010 | 17

Points forts

»

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, quel que soit l’âge de la personne.

Son évaluation commence par faire l’hypothèse de son existence, de ses caractéristiques (horaires, loca-

lisation, intensité) ; ensuite seulement viennent les mesures de son intensité et de l’efficacité de la prise

en charge proposée. Celle-ci sera adaptée à la cause supposée et aux caractères décrits.

»

Les échelles d’évaluation de la douleur sont des outils de mesure d’intensité visant à la rendre aussi

indépendante de l’évaluateur que possible. Elles sont un appoint utile en gériatrie devant des situations

complexes et répétitives. Les équipes de soins doivent s’approprier ces outils pour que ce phénomène

subjectif soit évalué et donc pris en charge de façon objective et reproductible.

Mots-clés

Douleur

Gériatrie

Échelles

Évaluation

Complexe

Répétition

Summary

Pain is a sensory and emotion-

ally experience in elderly as in

adult person. Evaluation begins

by imaging its existence, then

the characteristics of the pain

(hours, localisation, intensity)

have to be precise. After that,

it is necessary to measure the

pain with scales of intensity

and to note the result of its

management. This one depends

on aetiology.

Scales of intensity are to be as

independent as possible from

the assesmenter. They are

useful in geriatrics because

situations are complex and

repetitive. Caregivers must

appropriate themselves these

scales as tools. This subjective

phenomenom (pain) must be

assessed and managed as an

objective and reproducible one.

Keywords

Pain

Geriatrics

Elderly

Scales

Assessment

Complex

Repetition

rience douloureuse (3). C’est pourquoi une analyse

fine de ce phénomène est si importante, avec les

questions rituelles : “où avez-vous mal ?”, “quand ?”,

“comment ?”, “pourquoi ?” et “combien ?”, en utilisant

les échelles quantitatives pour la dernière partie.

J’ai personnellement l’habitude de demander aux

malades de me “raconter leur douleur”.

Évaluation du type de douleur :

où ? quand ? comment ?

Pour commencer l’évaluation, il faut connaître les

caractéristiques cliniques de la douleur. Il existe

3 types principaux de douleur.

Les douleurs par excès de nociception sont dues à

un excès de stimulation des nocicepteurs périphé-

riques. C’est le cas des douleurs de fracture, de plaie

ou de compression des tissus par une tumeur cancé-

reuse. Ce sont des douleurs assez faciles à identifier ;

l’évaluateur y trouve une certaine logique et une

correspondance anatomoclinique satisfaisante.

La lésion responsable est souvent visible clini-

quement ou radiologiquement.

Les douleurs neuropathiques sont dues à une

lésion du système nerveux sensitif chargé de la

conduction du message douloureux, par exemple

une lésion physique des nerfs ou des troncs nerveux,

une plaie, une compression ou une tumeur. Il peut

s’agir aussi d’une lésion inflammatoire (comme dans

la sclérose en plaques), d’une atteinte virale (zona)

ou ischémique (accidents vasculaires cérébraux). Ces

douleurs ont un caractère particulier (brûlures, éclairs,

dysesthésies complexes) et doivent être recherchées.

Parfois, les malades ne font pas de description

spontanée de la douleur, car ils craignent de ne pas

être crus (comme dans l’algohallucinose – sensation

douloureuse du membre amputé – par exemple).

Enfin, les douleurs psychogènes sont engendrées

par un stress d’origine psychique (dépression par

exemple). Les lombalgies et les céphalées sont des

exemples fréquents de douleurs psychogènes. C’est

une composante importante de la douleur complexe

à prendre en compte.

Il est important d’évaluer de quel type de douleur il

s’agit, car le traitement qui en découle ne sera pas

le même. Chacune des composantes de la douleur

est à intégrer, avec la prise en charge adaptée qui

s’ensuit.

Évaluation de la cause

de la douleur : pourquoi ?

La prise en charge symptomatique minutieuse

de chaque composante douloureuse n’évite pas

la démarche clinique de la recherche étiologique.

Considérer le malade dans sa globalité permet

d’établir cette analyse : par exemple, s’il est assez

logique d’évoquer une douleur possible chez un

patient ayant subi une fracture récente ou souffrant

d’une plaie, l’appréciation sera plus délicate devant

des douleurs complexes faisant suite à un accident

vasculaire cérébral ou après un zona dont les lésions

auraient disparu.

Évaluation de l’intensité

de la douleur : combien ?

La tendance actuelle est à l’élaboration d’échelles

avec obtention de scores dans tous les domaines

d’approche du patient : la douleur n’y fait pas

exception. L’utilisation d’outils tels que les échelles

est importante pour tenter de comparer des

expériences aussi complexes, subjectives et multi-

dimensionnelles que la douleur. Ils constituent

également un précieux outil, reproductible et aussi

indépendant que possible de l’évaluateur, bien que

la pratique montre que l’évaluation de l’intensité

de la douleur reste un partage d’expérience qui

dépend aussi de l’état émotionnel de l’évaluateur.

Cependant, ces échelles limitent la subjectivité

et présentent l’avantage d’obliger à questionner

le patient, ce qui évite une évaluation aléatoire

connotée d’un jugement de valeur.

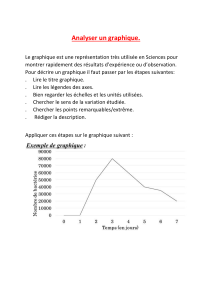

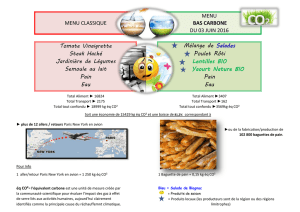

Il existe 2 principaux types d’échelles d’évaluation

de l’intensité de la douleur : les échelles d’auto-

évaluation et les échelles d’hétéro-évaluation. À ces

2 types d’échelles s’ajoutent les échelles spécifiques

Figure. Réglette d’EVA vue du côté de l’évaluateur (A) et vue du côté du patient (B).

Je n’ai pas mal Ma douleur est intolérable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

A

18 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 323 - octobre-novembre-décembre 2010

DOSSIER THÉMATIQUE

Gériatrie La douleur de la personne âgée : évaluation

élaborées pour une pathologie précise (en rhuma-

tologie, en neurologie, etc.).

Avec les échelles d’autoévaluation, le patient mesure

lui-même l’intensité de sa douleur. Cet outil requiert

une certaine capacité d’abstraction : le malade doit

pouvoir définir lui-même les différentes caractéris-

tiques de cette “expérience sensorielle et émotion-

nelle désagréable” (4).

Il existe 3 échelles d’autoévaluation : l’échelle

visuelle analogique (EVA), l’échelle numérique (EN)

et l’échelle verbale simple (EVS).

L’EVA est constituée d’une réglette graduée de 0 à 10

ou de 0 à 100 côté évaluateur (figure). Le patient

ne voit pas la graduation, mais il visualise une ligne

horizontale (le plus souvent de couleur rouge) le long

de laquelle il doit déplacer le curseur. La réglette

est présentée horizontalement : l’extrémité gauche

correspond à l’absence de douleur (cotation 0) et

le côté droit, à la pire douleur que le patient puisse

imaginer (cotation 10). L’évaluateur lit la cotation

de l’autre côté de la réglette.

L’EN consiste à demander au patient de coter

lui-même oralement sa douleur en lui attribuant une

note de 0 (absence de douleur) à 10 (pire douleur

qu’il puisse imaginer).

L’EVS, plus simple à utiliser, consiste à demander

au patient de quantifier sa douleur selon 3 niveaux :

“faible”, “modérée” ou “intense”.

Les patients trouvent parfois difficile de coter leur

douleur, même en l’absence de troubles cognitifs. Ces

échelles sont cependant très utiles, en particulier dans

la douleur aiguë et dans la douleur cancéreuse, pour

suivre l’efficacité d’un traitement et pour différencier

plusieurs douleurs chez un même patient. Tous les

termes sont standardisés pour que l’interrogatoire

soit le plus reproductible possible, donnant aussi

l’occasion de parler de cette douleur avec le malade.

Une récente étude menée par le département de

psychologie de l’université de Catalogne et portant

sur une population de 177 patients de plus de

65 ans visait à comparer les résultats obtenus à

partir de 2 types d’échelles : l’échelle des visages et

une échelle chiffrée nommée “pain thermometer”

(PT). Les scores obtenus étaient comparables et la

relation entre l’intensité de la douleur éprouvée par

le patient et l’affect négatif ressenti était signifi-

cative (5).

Si le patient n’est pas en mesure d’évaluer lui-même

sa douleur, l’équipe peut recourir aux échelles

d’hétéro-évaluation, qui sont fondées sur l’obser-

vation du comportement du patient, en particulier

toute modification de comportement qui pourrait

être attribuée à la douleur.

Différentes échelles validées existent en France :

➤

l’échelle Doloplus 2 en gériatrie (téléchargeable

sur le site du Centre national de ressources de lutte

contre la douleur : www.cnrd.fr), qui est adaptée à

l’évaluation globale du retentissement de la douleur

sur le comportement durant une journée ;

➤

l’échelle ECPA (téléchargeable sur www.cnrd. fr),

adaptée à l’évaluation de la douleur provoquée par

les soins, également applicable en gériatrie. Une

version simplifiée Algoplus (téléchargeable sur

www.cnrd.fr) reprend en 5 items une évaluation de

l’intensité de la douleur provoquée par les soins ou

de l’intensité d’une douleur aiguë ; elle est aisément

reproductible et semble assez indépendante de l’éva-

luateur.

Une équipe française a validé prospectivement une

échelle mise au point par une équipe canadienne.

Il s’agit d’une grille d’évaluation de la douleur conçue

pour les personnes âgées ayant des difficultés à

communiquer (Pain Assessment Checklist for Seniors

with Limited Ability to Communicate [PACSLAC]).

Cette grille a été validée auprès d’une population de

86 personnes âgées souffrant de troubles cognitifs

sévères. Les situations observées étaient “calmes”,

“douloureuses” ou “pénibles”, ce qui correspond au

quotidien des gériatres, qui relèvent souvent des

situations douloureuses à caractère quotidien et

répétitif. Dans cette étude, la grille a été considérée

comme fiable et cohérente. Sa validité discriminante

a été jugée satisfaisante. Elle semble assez longue

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 323 - octobre-novembre-décembre 2010 | 19

DOSSIER THÉMATIQUE

Gériatrie

à remplir mais présente l’avantage, selon nous,

d’obliger le soignant à s’interroger sur de petits

signes de modification du comportement pouvant

être révélateurs de douleurs (6).

Le but de l’utilisation d’une échelle est d’objectiver

la douleur en limitant la dimension subjective. Une

équipe norvégienne (7) a croisé l’évaluation de la

douleur par l’échelle Doloplus 2 avec une hétéro-

évaluation non validée laissée à l’appréciation du

soignant : “oui”, “non”, “ne sait pas”. La population

étudiée a plus de 65 ans et vit en établissement

médicalisé. Davantage de patients sont reconnus

comme douloureux avec Doloplus 2 qu’avec l’éva-

luation subjective. L’échelle semble donc avoir sa

place non seulement pour la mesure, mais aussi pour

le dépistage de la douleur. C’est ce que l’on observe

en clinique gériatrique lorsque les patients n’ont

pas de plainte, ni spontanée, ni à la sollicitation.

L’observation “échelle en main” permet souvent de

dépister une douleur que le patient refusait peut-être

d’exprimer pour diverses raisons (culturelle, crainte

du traitement, fierté, etc.).

Une autre étude menée en Suède (8) a comparé

l’EVS et l’EVA. Il s’agissait de savoir si les 2 échelles

sont aussi fiables l’une que l’autre et si elles sont

interchangeables. La population étudiée (sans critère

d’âge) est hospitalisée dans un service de réédu-

cation pour traumatisés de la moelle épinière. Les

patients ont des douleurs musculo-squelettiques

localisées ou projetées, par excès de nociception

ou neuropathiques ; ils sont répartis en 3 groupes

en fonction de l’étiologie de la douleur. Dans cette

étude, l’EVS est divisée en 5 niveaux : 0 (pas de

douleur), 1 (douleur faible), 2 (douleur modérée),

3 (douleur sévère) et 4 (pire douleur imaginable).

Les auteurs concluent que les 2 échelles ne sont

pas interchangeables et que le choix de l’échelle à

utiliser doit être orienté par l’étiologie de la douleur.

Ces auteurs préfèrent l’EVS pour la clinique, et l’EVA

pour la recherche.

À Milan, une autre équipe (9) a comparé l’EN

et l’EVS dans la douleur aiguë paroxystique.

Les patients souffraient de douleurs chroniques

d’origine cancéreuse. Cette étude multicentrique

a rassemblé 240 patients atteints d’un cancer

évolué avec une douleur de fond et des accès

douloureux paroxystiques (ADP) dans les dernières

24 heures, dont l’intensité était supérieure à 6

sur 10. Les résultats ont mis en évidence que l’EN

était plus discriminante entre douleur de fond et

ADP d’une part, et davantage reproductible dans

la mesure des ADP d’autre part. Les auteurs ont

conclu à la supériorité de l’EN dans l’évaluation

de l’intensité douloureuse des ADP dans cette

population.

L’équipe de S.M. Paul (10) a cherché à démontrer qu’il

existait un lien entre EVS et EN. D’autres échelles

plus sensibles comportent des graduations plus

fines et on peut s’interroger sur la pertinence d’une

simple échelle verbale à 3 niveaux. L’expérience a

montré que l’utilisation d’une échelle simple à

utiliser et aisément reproductible, qui augmente

la fiabilité de l’évaluation, était préférable pour

une population gériatrique avec troubles cognitifs

fréquents. Par ailleurs, les antalgiques de la douleur

par excès de nociception ont été classés par l’OMS

en 3 catégories, qu’il est aisé de relier aux niveaux

de douleur (faible, modéré, intense) proposés

dans l’autoévaluation. Enfin, cette classification

en 3 niveaux est aisément reproductible pour les

essais cliniques.

Ces échelles semblent donc avoir leur place dans

de nombreux domaines, et également dans l’éva-

luation de l’intensité de la douleur, puisqu’il est

question d’assurer la reproductibilité de la mesure

d’un phénomène subjectif.

L’équipe de R.C. Serlin (11) a recherché un lien entre

la gradation de la douleur par le patient et la sévérité

de son retentissement sur son activité. Il apparaît

qu’il n’y a pas de relation linéaire entre la sévérité de

la douleur “dite” et son interférence avec les activités

de la vie quotidienne. Cette étude multicentrique

montre également une interférence identique dans

4 pays culturellement et linguistiquement différents.

Par ailleurs, les équipes de douleur cherchent à faire

correspondre les données subjectives de l’EVS avec

une cotation chiffrée. Les résultats varient selon les

pathologies étudiées (rhumatologie, cancérologie,

douleur chronique autre).

Réévaluation

Une fois la douleur soigneusement étiquetée et

une fois le traitement prescrit, la prise en charge

n’est pas pour autant terminée. Il faut s’attacher

à renouveler cette évaluation, à un intervalle qu’il

faudra définir, dans des conditions reproductibles, et

à évaluer l’efficacité du traitement proposé.

20 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 323 - octobre-novembre-décembre 2010

C’est ici que l’ego du clinicien risque de souffrir :

quelques patients ont besoin de leur douleur

pour se sentir exister, sentir leur corps, capter ou

garder l’attention de leur entourage, y compris du

soignant. On note parfois ainsi un épuisement des

équipes de soins face à cette évaluation répétitive et

quelquefois décourageante. On observe également

des comportements résistants de la part de soignants

qui refusent d’entendre la douleur du malade : “Je

suis un bon soignant ; avec moi, les malades n’ont

pas mal.”

Conclusion

L’évaluation de la douleur de la personne âgée est

complexe. Des outils permettent de la mesurer au

mieux. Il est important de garder à l’esprit que les

équipes soignantes doivent s’approprier un outil,

quel qu’il soit, dans ces situations répétitives, pour

rendre cette évaluation objective et reproductible.

Cela étant, la douleur reste un phénomène subjectif,

dont l’évaluation est clinique. ■

1. Merskey H, Spear FG. Pain: psychologiced and psychiatric

aspects. London: Billiere Tindall Gassesell 1967.

2. Anderson KO, Syrjala KL, Cleeland CS. How to assess cancer

pain. In Turk DC, Melzack R (Eds). Handbook of pain assessment,

2nd ed. New York: Guilford Press, 2001, pp.579-600.

3. McNamara P, Oscar-Berman M, Albert M. Frontal lobe function

and pain in elderly. J Adult Dev 2000;7:113-9.

4. Hirzowski F, Boureau F. Nécessité d’évaluer la douleur en

pratique quotidienne. Douleurs 2000;1-1:16-8.

5. Miró J, Huguet A, Nieto R, Paredes S, Baos J. Evaluation of

reliability, validity, and preference for a pain intensity scale for

use with the elderly. J Pain 2005;6:727-35.

6. Aubin M, Verreault R, Savoie M et al. Validité et utilité clinique

d’une grille d’observation (PACSLAC-F) pour évaluer la douleur

chez des aînés atteints de démence vivant en milieu de soins de

longue durée. Can J Aging 2008;27:45-55.

7. Torvik K, Kaasa S, Kirkevold O et al. Validation of Doloplus-2

among nonverbal nursing home patients: an evaluation of

Doloplus-2 in a clinical setting. BMC Geriatr 2010;10:9.

8. Lund I, Lundeberg T, Sandberg L et al. Lack of interchangea-

bility between visual analogue and verbal rating pain scales: a

cross sectional description of pain etiology groups. BMC Med

Res Methodol 2005,5:31.

9. Brunelli C, Zecca E, Martini C et al. Comparison of numerical

and verbal rating scales to measure pain exacerbations in patients

with chronic cancer pain. Health Qual Life Outcomes 2010;8:42.

10. Paul SM, Zelman DC, Smith M, Miaskowski C. Categorizing

the severity of cancer pain: further exploration for establishment

of cutpoints. Pain 2005;113:37-44.

11. Serlin RC, Mendoza TR, Nakamura TR et al. When is cancer pain

mild, moderate or severe? Grading pain severity by its interference

with function. Pain 1995;61:277-84.

Références bibliographiques

Tout au long de l’année 2010, des groupes de travail regroupant

audioprothésistes et assistantes ont en effet confronté leur

pratique de l’appareillage auditif et de son suivi, pour déterminer

ensemble une démarche commune dans la prise en charge

du patient. Résulte de ce travail la définition des protocoles

d’appareillage et de suivi AudioNova.

Les protocoles AudioNova définissent, pour chacun des différents

types de surdité, la séquence de tests auditifs et audio-

prothétiques que l’audioprothésiste doit pratiquer à chacun

de ses rendez vous avec le patient. Ils permettent ainsi

d’adapter la prise en charge du malentendant à sa pathologie,

l’audioprothésiste déterminant, à partir de la prescription

médicale, la série de tests et de données nécessaires à

l’analyse des besoins du patient. Etape par étape, ils

détaillent également l’ensemble des documents et informations

à transmettre au patient pour garantir transparence, pédagogie

de l’appareillage (bénéfices, démarches, durée, limites, travail

de rééducation nécessaire…), et in fine totale implication du

malentendant dans la démarche.

L’objectif de ce travail est de pouvoir apporter à l’ensemble

de nos patients et de nos partenaires une garantie homogène

de qualité d’appareillage. Il s’agit donc pour le réseau AudioNova

d’un outil fondamental dans la construction de son identité

et la mise en adéquation de celle-ci avec la pratique quoti-

dienne de chacun de nos centres d’audition.

Notre challenge pour l’année 2011 sera la mise en place

progressive de ces protocoles dans l’ensemble de nos centres

d’audition. Ceci nous permettra d’améliorer encore notre

pratique du métier de l’audioprothèse pour contribuer à

lever les barrières à l’appareillage auditif et à en réduire les

échecs. Pour autant, il ne s’agit pas d’un outil figé et grâce

aux commentaires de nos partenaires, médecins ORL en tête,

nous poursuivrons continuellement cette démarche qualité.

Bruno Delaunay Fabien Auberger

AudioNova définit

ses protocoles

d'appareillage

1

/

5

100%

![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)