résumé abstract - Banque de données en santé publique

RECHERCHE

57

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 95 - DECEMBRE 2008

Daphney ST-GERMAIN, inf. Ph.D.,

Professeure adjointe Université Laval, Faculté des sciences infirmières. Chercheure Centre interdisciplinaire

de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) Institut de réadaptation en déficience physique

de Québec

Régis BLAIS, Ph.D.,

Professeur titulaire Université de Montréal, Faculté de médecine, Administration de la santé

Chantal CARA, Ph.D.

Professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, Chercheur régulier du CRIR,

Site Institut de réadaptation de Montréal

LA CONTRIBUTION DE L’APPROCHE DE CARING

DES INFIRMIÈRES À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

EN RÉADAPTATION : UNE ÉTUDE NOVATRICE

La contribution de l’approche de caring

des infirmières à la sécurité des patients

en ré-adaptation : une étude novatrice

La contribution spécifique de l’approche de caring

de l’infirmière à la sécurité des patients n’a pas

été explicitement élucidée jusqu’à présent dans

les études antérieures et ce, particulièrement en

réadaptation. Compte tenu des besoins particu-

liers des patients en réadaptation, il semble que

l’approche de caring pourrait jouer un rôle impor-

tant dans leur sécurité. S’inspirant du Modèle

Caring-Qualité©de Duffy et Hoskins (2003), l’ob-

jectif de cette étude réalisée auprès de vingt infir-

mières qui œuvrent en soins de réadaptation,

consistait à comprendre la façon dont leur

approche de caring pouvait contribuer à la sécu-

rité des patients. Les résultats, découlant des

entrevues individuelles semi-structurées réalisées

dans le cadre de cette recherche qualitative de

type phénoménologique, ont révélé que l’ap-

proche de caring entraîne un processus de trans-

formation bénéfique non seulement auprès des

patients, mais également auprès des infirmières

et du système de soins de santé dû à une rétro-

action positive. Ce processus transformationnel

constitue notamment la contribution particulière

de l’approche de caring à la sécurité physique, psy-

chologique et psychosociale des patients.

Mots clés : approche de caring, sécurité des

patients, soins de réadaptation, sciences infir-

mières, organisation des soins de santé, qua-

lité de la pratique professionnelle, résultats

de soins, conditions de travail des infirmières,

événements indésirables, erreurs médicales.

RÉSUMÉ The contribution of nurses’ caring

approach to patient safety in a rehabili-

tation setting : an innovative study

The specific contribution of caring to patient

safety has not been explicitly clarified in pre-

vious studies, particularly in rehabilitation.

Considering the particular needs of patients in

rehabilitation, it seems that a caring approach

could have an important role in their safety.

Inspired by the Quality-Caring Model©of Duffy

and Hoskins (2003), the objective of this study,

realized with twenty nurses who work in reha-

bilitation setting, was to understand the way

their caring approach could contribute to their

patients’ safety. The findings, obtained from the

semi-structured interviews performed within

this qualitative phenomenological study, revea-

led that a caring approach leads to a beneficial

transformation process not only for patients,

but also for nurses and for the health care sys-

tem, due to a positive feedback. This transfor-

mational process notably constitutes the par-

ticular contribution of a caring approach to

physical, psychological and psychosocial

patients’ safety.

Mots clés : caring approach, patient safety,

rehabilitation care, nursing, health care orga-

nization, quality of professional practice, nur-

sing process, nurses’ workplace conditions,

adverse events, medical errors.

ABSTRACT

8027_14_RSI 95_057-069_BAT.qxd 26/11/08 16:31 Page 57

RECHERCHE

LA CONTRIBUTION DE L’APPROCHE DE CARING DES INFIRMIÈRES

À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS EN RÉADAPTATION : UNE ÉTUDE NOVATRICE

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 95 - DECEMBRE 2008

58

PROBLÉMATIQUE

La sécurité des patients en centre hospitalier est deve-

nue une préoccupation majeure des systèmes de soins

de santé. Les recherches sur les erreurs médicales et

les événements indésirables ont connu un point tour-

nant, aux États-Unis, en 1999, lorsque l’Institute of

Medicine révéla que 44000 à 98000 patients décédaient

chaque année d’erreurs médicales dans les hôpitaux

américains. Cet organisme indépendant estimait alors

que la majorité des erreurs pouvaient être prévenues

en améliorant la structure des procédures de soins dans

le système et en développant une culture de sécurité

des patients parmi le personnel. Ainsi, à l’instar d’autres

pays, un mouvement national s’est concerté au Canada

dans le but de réduire les erreurs médicales et d’amé-

liorer la sécurité des patients dans les établissements de

soins de santé.

À cet effet, au cours des dernières années, plusieurs

études, majoritairement descriptives et ayant une

approche quantitative, se sont surtout penchées sur la

sécurité des patients dans les hôpitaux de soins aigus

(Brennan et al., 1991; Thomas et al., 2000; Baker et al.,

2004). Les problèmes reliés à la sécurité sont alors

généralement documentés en mesurant les événements

indésirables, qui sont définis comme des préjudices ou

des complications involontaires causés par les soins

administrés aux patients. Or, parmi les moyens propo-

sés pour améliorer la sécurité des patients, les travaux

de certains auteurs tels que Woolf (2004) indiquent

qu’il y aurait avantage à agir en amont, de façon pré-

ventive avant même que ces événements indésirables

se produisent cela, en préconisant une approche de

caring provenant du système de soins. Ces travaux sug-

gèrent que la philosophie du caring, connue dans les

milieux infirmiers comme une approche de soins holis-

tiques et humanistes où l’infirmière accueille le patient

dans toute sa dignité en lui offrant un environnement

propice au développement optimal de son potentiel et

de sa santé (Watson, 1979, 1988), permettrait d’éviter

les événements indésirables.

En dépit du fait que plusieurs études aient révélé qu’une

approche de caring par les infirmières favorisait différents

aspects de la qualité des soins (Needleman et al., 2002;

Duffy et Hoskins, 2003), le rôle spécifique de cette

approche au niveau de la sécurité des patients n’avait pas

encore été étudié.

Par ailleurs, les études sur la sécurité des patients ayant

presque exclusivement été réalisées en milieux de soins

aigus, la réadaptation s’avère un milieu où il se trouve très

peu de données en la matière. De plus, même si les évi-

dences scientifiques suggèrent que le soin infirmier peut

avoir un impact positif sur la réadaptation des patients, très

peu d’études ont néanmoins apporté des connaissances

sur l’influence du soin infirmier en milieu de réadaptation.

Pourtant, bien au-delà de leurs souffrances physiques, les

patients en réadaptation expriment des souffrances psy-

chologiques qui bénéficieraient grandement, selon Lucke

(1999), d’une approche de soutien holistique, de type caring.

Il s’agit, en fait, d’un type d’approche de soins qui pourrait

faire ressortir des éléments fondamentaux en ce qui

concerne la sécurité des patients en réadaptation.

L’objectif principal de la présente recherche consiste à

décrire et à comprendre la contribution de l’approche de

caring d’infirmières œuvrant en soins de réadaptation en

regard de la sécurité des patients telle que perçue par ces

infirmières. En ce sens, cette étude s’avère tout à fait

novatrice et utile en sciences infirmières afin d’élucider

l’apport du caring à l’instauration d’une approche proac-

tive et humaniste de la sécurité des patients dans le

contexte particulier des soins en réadaptation.

RECENSION DES ÉCRITS

La sécurité des patients, l’approche de caring ainsi que les

soins de réadaptation constituent les concepts-clés sur

lesquels reposent la présente recherche et pour lesquels

une revue de la littérature a été effectuée.

La sécurité des patients

Il est à noter qu’actuellement les notions d’événement

indésirable et d’erreur médicale sont associées à des

aspects essentiellement « physiques » de la sécurité des

patients. En outre, le Quality Interagency Coordination Task

Force (QICTF) (2000) considère que la promotion de la

« sécurité du patient » inclut trois activités complémen-

taires: la prévention des erreurs, la mise en évidence des

erreurs et l’atténuation des effets des erreurs.

Les études réalisées aux États-Unis ainsi qu’en Australie

ont démontré que l’incidence d’événements indésirables

dans les hôpitaux de soins aigus variait entre 3 % aux

États-Unis (Brennan et al., 1991; Thomas et al., 2000) et

16,6 %, en Australie (Wilson et al., 1995). Ces recherches

ont également indiqué que les événements indésirables

résultant d’erreurs médicales représentaient la principale

cause de mortalité et de torts causés aux patients dus

directement aux traitements médicaux reçus en centre

hospitalier et qu’ils auraient pu être évités dans près de

50 % des cas (Baker et Norton, 2002). De plus, il est

reconnu que ces événements indésirables se caractéri-

sent par le prolongement de l’hospitalisation des victimes,

des incapacités permanentes au congé ou leur décès

(Wong et Beglaryan, 2004).

Dans l’état encore embryonnaire des connaissances, au

Canada, peu de recherches ont porté spécifiquement sur

8027_14_RSI 95_057-069_BAT.qxd 26/11/08 16:31 Page 58

LA CONTRIBUTION DE L’APPROCHE DE CARING DES INFIRMIÈRES

À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS EN RÉADAPTATION : UNE ÉTUDE NOVATRICE

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 95 - DECEMBRE 2008 59

les erreurs médicales et les événements indésirables.

L’étude de Baker et al. (2004) effectuée dans cinq pro-

vinces canadiennes a montré que 7,5 % des admissions

chez des patients adultes dans 20 hôpitaux de courte

durée se soldaient par des événements indésirables et

que 37 % d’entre eux étaient jugés évitables. Les résul-

tats de cette recherche démontrent également que les

événements indésirables sont plus fréquents dans les

hôpitaux universitaires, dans les services chirurgicaux

et chez les patients plus âgés et que les deux types

d’événements indésirables les plus courants sont ceux

associés aux interventions chirurgicales (34 %) et à l’ad-

ministration de médicaments et de solutés (24 %).

De plus, 36,9 % des événements indésirables ont été

jugés évitables et, de cette proportion, 20,8 % ont

entraîné un décès chez les victimes. Avec ce même devis

de recherche et avec des résultats comparables, une

étude menée spécifiquement au Québec par Blais et ses

collaborateurs (2004) rapportent un taux d’événements

indésirables de 5,6 % chez des patients adultes admis en

2000-2001 dans vingt hôpitaux québécois. Cette étude

a notamment mis en lumière que les événements indé-

sirables occasionnaient 1083 jours d’hospitalisation addi-

tionnels qui leur étaient directement reliés.

Ainsi, afin de réduire l’apparition des événements indé-

sirables, Blais et ses collaborateurs (2004) de même

que Baker et ses collaborateurs (2004) énoncent, entre

autres, l’importance de documenter les événements

indésirables dans d’autres contextes de soins dont les

milieux de soins prolongés.

Plusieurs études ont permis de reconnaître, notam-

ment, que la dotation en personnel infirmier pouvait

contribuer à la réduction des erreurs médicales et des

événements indésirables. Ces études (Kovner et

Gergen 1998; Needleman et al., 2002; Bower et al.,

2003) avancent notamment qu’un manque d’effectifs

infirmiers est associé à des événements indésirables,

dont le décès de patients (New York Times, 8 août 2002

dans Watson et Foster 2003). À cet égard, l’étude de

Needleman et ses coll. (2002) a démontré qu’un

accroissement du nombre d’heures de soins des infir-

mières auprès des patients dans les unités de médecine

et de chirurgie est associé à une diminution de leur

durée de séjour, à une diminution du taux d’infections

urinaires et de saignement gastro-intestinal et à une

diminution du taux de pneumonies, d’arrêts cardiaques

et d’échecs à la réanimation. À cet effet, l’étude de

Unruh (2003) a révélé qu’un plus grand nombre d’évé-

nements indésirables, en général, se déroulait dans les

hôpitaux où il y avait moins d’effectifs infirmiers. Ces

résultats mettent alors en lien la présence du person-

nel infirmier, leur charge de travail, en quelque sorte, et

l’incidence des événements indésirables.

Ces recherches amènent donc à envisager que non

seulement la structure organisationnelle d’un milieu de

soins, par la dotation du personnel, influence les pro-

cédures des professionnels, mais aussi que la philoso-

phie même du soin et les procédures spécifiques à la

pratique infirmière aurait un impact sur les résultats

de santé obtenus auprès des patients. Face aux résul-

tats de ces récentes recherches, Mustard (2002) de

même Watson et Foster (2003) signalent l’urgence de

reprendre contact avec l’essence de la pratique infir-

mière dans ses fondements éthiques, théoriques et phi-

losophiques afin d’en faire émerger la valeur ajoutée

en milieu de soins.

L’approche de caring

La théoricienne Jean Watson (1979, 1988, 2006) sug-

gère le caring, comme essence du soin infirmier. En tant

que philosophie de soins, le caring représente un idéal

moral qui établit une relation de personne à personne

entre le soignant et la personne soignée, laquelle vise,

affirme Watson, la promotion et la préservation de la

dignité humaine (Cara, 2003). Cette relation authen-

tique exige un engagement ancré dans des valeurs

humanistes et altruistes du soignant qui implique de sa

part un savoir, un savoir-être et un savoir-faire qui lui

permettent de promouvoir l’émancipation du potentiel

du patient et de sa famille (Cara, 2004). De plus, cette

présence authentique de l’infirmière s’actualise à tra-

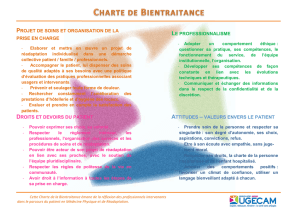

vers des facteurs caratifs (voir figure 1) qui consti-

tuent un guide pour accompagner le patient dans sa

guérison au niveau de l’esprit-corps-âme, favorisant ainsi

pleinement sa santé. Les liens suivants peuvent être

faits entre les facteurs caratifs 6, 7, 8 et 9 et des notions

de sécurité des patients: la créativité dans la résolu-

tion de problèmes, l’enseignement, le soutien, la pro-

tection et l’assistance envers les besoins de la per-

sonne. Ainsi, nous avons retenu cette philosophie

comme perspective disciplinaire à la présente étude.

Figure 1

Facteurs

caratifs

de Watson (1988) (tiré de Cara, 2004)

Par ailleurs, Swanson (1999) note, par des données

issues d’une méta-analyse sur le caring, que les infirmières

1. Système de valeurs humanistes et altruistes;

2. Croyance-espoir;

3. Prise de conscience de soi et des autres;

4. Relation thérapeutique d’aide et de confiance;

5. Expression de sentiments positifs et négatifs

6. Processus de « caring » créatif visant la résolution

de problèmes

7. Enseignement-Apprentissage transpersonnel;

8. Soutien, protection et/ou modification de l’environne-

ment mental, physique, socio-culturel et spirituel;

9. Assistance en regard des besoins de la personne;

10. Forces existentielles-phénoménologiques- spirituelles.

8027_14_RSI 95_057-069_BAT.qxd 26/11/08 16:31 Page 59

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 95 - DECEMBRE 2008

60

qui n’œuvrent pas dans un milieu où l’approche de

caring est implantée, s’avèrent plus facilement érein-

tées et démontrent plus fréquemment de la rudesse,

des automatismes et de la distraction dans leur pra-

tique quotidienne. En outre, dans une étude menée

par Halldorsdottir (1999), il a été reconnu que des

personnes malades ayant vécu à l’hôpital des soins

qu’elles jugent non-caring peuvent ressentir de la rage,

de la frustration, de l’impuissance allant jusqu’au déses-

poir, ce qui leur produit un stress important pouvant

même affaiblir leur système immunitaire. Ceci fait

entrevoir l’impact que peut avoir le caring (ou du moins

le non-caring) sur la santé physique et psychologique

des patients.

À ce titre, une étude de Lucke (1999) utilisant la théo-

rie ancrée pour faire ressortir l’impact perçu par

22 blessés de la moelle épinière des soins de caring dis-

pensés par les infirmières et les thérapeutes en réadap-

tation a démontré que selon ces patients, l’approche

de caring avec laquelle ces professionnels leur ont pro-

digué les soins leur a permis d’atteindre des objectifs

substantiels en lien au rétablissement autant physique,

psychologique que spirituel de leur être. Il semble ainsi

que la philosophie de caring, comme approche de soins

des infirmières pourrait contribuer à offrir des soins de

qualité qui seraient particulièrement bénéfiques aux

patients en réadaptation.

Les soins de réadaptation

Lorsque des soins de réadaptation sont requis relati-

vement à un problème de santé chronique, l’équipe

multidisciplinaire, dont font partie les infirmières, doit

alors dispenser à la personne atteinte, des soins qui

lui permettent de limiter ses incapacités, de prévenir

les récidives, et cela, tout en la ramenant à un niveau

de fonctionnement optimal (Flannery, 2005). Cet

objectif du niveau de soins tertiaires exige, de la part

du professionnel, un accompagnement à long terme

du patient dans le recouvrement de sa santé. En effet,

la condition de santé de l’individu se modifiant sou-

vent radicalement (lésions ou dysfonctionnement d’un

système, déficits cognitifs, perte d’un membre, etc.),

elle peut affecter sa perception et son estime de lui-

même. De plus, la démarche de soins doit solliciter

une grande participation du patient qui peut être par-

fois très fastidieuse et sans gratification pour lui à

court terme. La qualité de l’accompagnement de l’in-

firmière auprès du patient prend alors tout son sens

(Leighton et Binstock, 2001). Un type d’accompagne-

ment relationnel valorisant l’engagement de l’infir-

mière face à une réelle « présence avec » le patient

peut alors devenir indispensable, selon la philosophie

du Human Caring de Watson (1979, 1988a, 1988b).

Pourtant, cet aspect crucial pouvant avoir des réper-

cussions notoires sur la qualité des soins et la sécu-

rité des patients en termes de résultats de soins a été

trés peu étudié en milieu de réadaptation, sauf dans

de rares recherches telles que le proposent

Vähäkangas, Noro et Björkgren (2006) et Bourret et

ses coll. (2002).

Dans un effort pour pallier le manque de données sur

les modalités d’intervention des infirmières oeuvrant

en soins de réadaptation, Vähäkangas, Noro et

Björkgren (2006) ont voulu mettre en lumière la façon

dont les infirmières accompagnent les patients dans ce

contexte clinique particulier. Cette étude quantitative

rétrospective, se déroulant auprès de 5312 sujets dans

deux centres de réadaptation finlandais, avait comme

objectif principal de vérifier le temps que les infirmières

consacraient à chaque patient dépendamment de ses

caractéristiques. Les résultats suggèrent que la per-

ception des infirmières quant au potentiel de réadap-

tation de chacun des patients détermine leur façon

d’intervenir dans leurs soins de réadaptation, c’est-à-

dire leur propension à leur consacrer plus ou moins de

temps. Ceci signifie, soulignent Vähäkangas, Noro et

Björkgren (2006),que la façon dont l’infirmière consi-

dère le patient en tant que personne a une influence

sur son approche de soins envers lui et pourrait éven-

tuellement avoir des conséquences sur son rétablis-

sement. Plus d’études demeurent toutefois nécessaires

pour connaître les liens qui existent entre la percep-

tion des infirmières concernant les soins de longue

durée, leur approche de soins et les résultats de soins

auprès des patients en terme de sécurité.

Les aspects reliés à la mobilité représentent souvent

un défi important pour les personnes bénéficiant de

soins de réadaptation. À cet effet, Bourret et al. (2002)

ont démontré, dans une étude qualitative qui explo-

rait la signification du phénomène de la mobilité chez

20 patients bénéficiant de soins de longue durée et

15 infirmières qui y œuvrent, que la mobilité était hau-

tement valorisée autant chez les patients que chez les

infirmières. Pour les patients, la mobilité signifiait la

liberté, le choix, l’indépendance et ils se disaient prêts

à faire les efforts nécessaires afin de la maintenir ou

de l’améliorer. Quant aux infirmières, celles-ci men-

tionnaient ne pas hésiter à s’engager dans des soins

préparatoires à la mobilité des patients, à modifier

leur environnement et à les encourager en ce sens

(Bourret et al., 2002). Ceci met en lumière que le phé-

nomène de la mobilité chez les patients en réadapta-

tion va plus loin qu’un simple déplacement d’un

endroit à un autre mais rejoint finalement le coeur de

la relation de soins soignant-soigné dans un objectif

ultime d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des

patients en réadaptation.

En définitive, les liens qui unissent précisément la sécu-

rité des patients, l’approche de caring et les soins de

réadaptation n’étant pas encore élucidés dans les écrits

scientifiques actuels, la présente étude qualitative de

8027_14_RSI 95_057-069_BAT.qxd 26/11/08 16:31 Page 60

LA CONTRIBUTION DE L’APPROCHE DE CARING DES INFIRMIÈRES

À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS EN RÉADAPTATION : UNE ÉTUDE NOVATRICE

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 95 - DECEMBRE 2008 61

type phénoménologique, vise donc à mieux les décrire

et mieux les comprendre via la perception des infir-

mières de ce milieu de soins.

CADRE CONCEPTUEL

Lorsque des auteures telles que Watson (1979, 1988,

2003) présentent la discipline infirmière comme une

science et un art, cela rejoint parfaitement la concep-

tion que se fait Donabedian (1973) de la qualité des

soins. En effet, ce chercheur en administration de la

santé conçoit la qualité des soins selon deux compo-

santes essentielles: la composante technique associée

à la science et la composante interpersonnelle asso-

ciée à l’art. Ces deux composantes s’avèrent alors

impliquées dans le « processus » du modèle de pres-

tation des services de santé fort connu: structure-pro-

cessus-résultats (Donabedian, 1973). Le Modèle Caring-

Qualité©de Duffy et Hoskins (2003) représente, à cet

effet, une imbrication du modèle de Donabedian et de

la philosophie de Watson (1979, 1988, 2001), en consi-

dérant la composante « processus » comme celle du

caring issue des facteurs caratifs. Rappelons que la phi-

losophie du Human Caring de Watson (1979, 1988,

2001, 2006) a été retenue comme perspective disci-

plinaire dans le cadre de cette étude.

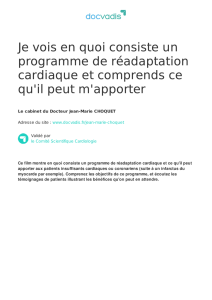

En suivant le Modèle Caring-Qualité©de Duffy et Hoskins

(2003) (voir figure 2), il est possible de distinguer les

trois composantes du modèle d’analyse des soins de

santé de Donabedian (1973) soit: la structure, le pro-

cessus et le résultat. Le cadre conceptuel de la pré-

sente étude est une adaptation du Modèle Caring-

Qualité©, où l’accent est mis sur la contribution du

caring à la sécurité des patients. On y retrouve ainsi la

composante « structure » qui concerne l’infirmière et

le milieu de travail déterminés, entre autres, par leurs

caractéristiques et leur champ phénoménal respectifs,

lequel représente, pour Watson (1988), la totalité des

expériences de chaque personne impliquée dans la

relation. La composante « processus » se trouve défi-

nie par la philosophie du Human Caring de Watson

(1979, 1988) et les facteurs caratifs en constituent en

quelque sorte un guide (figure 1).

Ensuite, les résultats intermédiaires correspondent aux

attitudes et aux comportements rétroactifs démon-

trés par l’infirmière et qui peuvent traduire les straté-

gies possibles par lesquelles son approche de caring

peut mener à la sécurité des patients. Ces résultats

intermédiaires s’avèrent donc très importants à consi-

dérer dans la présente étude puisqu’ils permettront

d’élucider la signification de la contribution de l’ap-

proche de caring des infirmières en regard à la sécu-

rité des patients. Finalement, la composante « résul-

tats finaux » représente la perception des infirmières

Infirmière

Données socio-professionnelles

Expériences professionnelles

en réadaptation

Champ phénoménal

Milieu de travail

- Approche de caring implantée

- Caractéristiques décrites

par l’infirmière

Relations

Patient-Infirmière

Facteurs caratifs (Watson, 1988)

représentés par :

Idéal moral actualisé par des valeurs

humanistes et altruistes impliquant

un savoir, savoir-être et savoir-faire.

Savoir, savoir-être et savoir-faire se manifestant

par des attitudes et des comportements

où l’infirmière, par exemple :

- Se sent concernée par le bien-être du patient recevant

des soins de réadaptation

- Offre une « présence avec » le patient/famille

qui permet de maximiser sa vigilance

La sécurité des patients

en soins de réadaptation

révélée par :

La perception de l’infirmière

d’avoir mis les patients à l’abri

d’erreurs médicales

et d’événements indésirables

évitables par la manifestation

d’une harmonie esprit-corps-âme

Résultats internationaux

Résultats

Résultats finaux

StructureProcessus

Relations de caring

Figure 2

Cadre conceptuel de la contribution de l’approche de caring des infirmières en regard à la sécurité des patients recevant des soins de réadaptation

8027_14_RSI 95_057-069_BAT.qxd 26/11/08 16:31 Page 61

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%