VAC FRENCH2:VACdocquark5.qxd

Vacuum assisted closure :

Recommandations d’utilisation

Document de consensus

Une initiative de la World Union of Wound Healing Societies

PRINCIPES DE

BONNE PRATIQUE

AVANT-PROPOS

Cette initiative opportune s’appuie sur les résultats issus de la recherche et de

l’expression consensuelle de l’opinion d’un groupe d’experts (voir plus bas) afin de

fournir une directive sur l’intégration réussie de la technique de fermeture des plaies

par pression négative (V.A.C.®Therapy) dans la pratique clinique. Le document

évalue tout particulièrement l’utilisation potentielle de ce système dans les indications

suivantes*: ulcères du pied diabétique, ulcères de jambe complexes, escarres, plaies

sternales déhiscentes, plaies abdominales ouvertes et plaies traumatiques. De plus, ce

document prend en considération la qualité de vie des patients et le rapport coût-

efficacité du système, deux paramètres dont l’importance est grandissante lors de

l’évaluation d’un traitement. Par ailleurs, ce document souligne des questions qui

devront faire l’objet d’une recherche future. Il est conçu pour être à la fois pratique et

adaptable à l’utilisation locale dans tous les pays du monde.

Professeur Keith Harding

EXPERTS MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

Jan Apelqvist, Hôpital universitaire de Malmö, Division des sciences

cliniques, Université de Lund (Suède)

David G Armstrong, Faculté de Médecine et de Sciences Rosalind

Franklin, Illinois (É. U.)

Matthias Augustin, Hôpital Universitaire de Hamburg (Allemagne)

Mona Baharestani, Université d’Etat de l’East Tennesse, Tennessee;

James H Quillen Centre médical du ministère des vétérans, Tennessee

(É. U.)

Paul Banwell, Hôpital Reine Victoria, NHS Foundation Trust,

East Grinstead (Co-président, R-U)

Luca Dalla Paola, Hôpital Abano Terme, Padoue (Italie)

Anand Deva, Hôpital de Liverpool, Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

William Ennis, Université de l’Illinois, Chicago (É. U.)

Joel Fish, Centre des Sciences de la Santé de Sunnybrook, Toronto

(Canada)

Wilhelm Fleischmann, Hôpitaux de Ludwigsburg-Bietigheim, Bietigheim-

Bissingen (Allemagne)

Subhas Gupta, Université Loma Linda, Californie (É. U.)

Ronny Gustafsson, Hôpital Universitaire de Lund (Suède)

Keith Harding, Unité de Recherche en Cicatrisation, Université de Cardiff

(Co-président, R-U)

Raymund E Horch, Université Friedrich-Alexander de Erlangen-

Nuremberg (Allemagne)

Richard Ingemansson, Hôpital Universitaire de Lund (Suède)

Gerrolt Jukema, Centre Médical Universitaire VU, Amsterdam (Pays-Bas)

James Mahoney, Hôpital St Michel, Toronto (Canada)

Chantal Mouës, Centre Médical de l’Université Erasmus, Rotterdam

(Pays-Bas)

Patricia Price, Faculté de Médecine, Université de Cardiff (R-U)

Javier Soldevilla Ágreda, Université de La Rioja EUE, Logroño (Espagne)

Colin Song, Hôpital Général de Singapour (Singapour)

Luc Téot, Hôpital Lapeyronie, Montpellier (France)

Paul Trueman, Université de York (R-U)

Kathryn Vowden, Hôpitaux Universitaires de Bradford, NHS Foundation

Trust et Université de Bradford (R-U)

Peter Vowden, Hôpitaux Universitaires de Bradford, NHS Foundation

Trust et Université de Bradford (R-U)

Thomas Wild, Faculté de Médecine de Vienne (Autriche)

RÉDACTEUR EN CHEF :

Suzie Calne

RÉDACTEUR ADJOINT :

Rachel Wheeler

CHEF DE PROJET

ÉDITORIAL :

Kathy Day

DIRECTEUR DE

PUBLICATION :

Jane Jones

RÉDACTEUR PRINCIPAL :

Paul Banwell

MAQUETTE :

Jane Walker

IMPRIMÉ PAR :

Printwells, Kent, R-U

TRADUCTIONS POUR LES

ÉDITIONS ÉTRANGÈRES :

RWS Group, Londres, R-U

ÉDITÉ PAR :

Medical Education

Partnership (MEP) Ltd.

Omnibus House,

39-41 North Road

Londres N7 9DP, R-U

Tél : + 44 (0)20 7715 0390

Fax : +44 (0)20 7715 0391

Courriel : [email protected]

Internet : www.mepltd.co.uk

© MEP Ltd 2008

Soutenu par une subvention

éducative sans contrepartie

de KCI Europe Holding

BV. Les opinions exprimées

dans la présente publication

sont uniquement celles des

experts membres du groupe

de travail et ne reflètent pas

nécessairement celles de

KCI.

World Union of Wound

Healing Societies

Président actuel :

Professeur Luc Téot

Président, Comité de

relations industrielles :

Professeur Keith Harding

Pour de plus amples

informations, veuillez

consulter le site suivant :

www.wuwhs.org

Comment citer ce

document :

World Union of Wound

Healing Societies (WUWHS).

Principes de bonne pratique.

Vacuum assisted closure :

recommandations

d’utilisation. Document de

consensus. Londres : MEP

Ltd, 2008.

* Ce document donne des recommandations relatives à l’utilisation de la thérapie VAC dans six types de plaie

sélectionnés. Cependant, il est à noter que la thérapie VAC comporte des applications dans d’autres types de plaies

qui ne sont pas mentionnées dans ce document.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

VACUUM ASSISTED CLOSURE : RECOMMANDATIONS D’UTILISATION | 1

La technique de fermeture des plaies par pression négative (VAC) a contribué à améliorer les résultats

de traitement des plaies et a conduit, au cours des dix dernières années, à un certain nombre de

changements importants dans la pratique clinique1,2. Le système VAC doit être utilisé comme partie

intégrante d’un plan de traitement complet et individualisé et il est indiqué en cas de plaies aiguës ou

chroniques.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

Quelle que soit la situation, il convient dans un premier temps d’aborder puis de traiter l’étiologie sous-

jacente de la plaie ainsi que les comorbidités associées. Il est essentiel d’optimiser tous les aspects de

l’état physique, nutritionnel et psychosocial du patient afin de s’assurer que le traitement est approprié

et que son bénéfice est optimal.

Avant d’utiliser la thérapie VAC, il est important de définir les buts et objectifs thérapeutiques ainsi

que les critères d’évaluation cliniques1. Dans certaines situations, l’objectif sera de prévenir la

survenue d’autres complications et de contrôler les symptômes, plutôt que d’influer sur le délai de

cicatrisation. Les exemples de critères d’évaluation cliniques de la thérapie VAC comportent une

réduction de 50 % du volume de la plaie3, la formation de 80 % de tissu de granulation ou encore la

fermeture complète de la plaie.

En règle générale, les objectifs principaux sont :

■d’éliminer les exsudats et de réduire l’œdème périlésionnel

■d’augmenter l’irrigation microvasculaire locale et de tester la vascularité

■de promouvoir la formation de tissu de granulation

■de diminuer la complexité et la taille de la plaie

■de préparer le lit de la plaie avant et après intervention chirurgicale

■de diminuer la complexité des interventions chirurgicales de fermeture des plaies4.

En outre, l’application du pansement VAC crée un environnement clos et humide pour la plaie pouvant

agir comme une barrière contre les bactéries et les interférences entre le patient et le soignant. La

thérapie VAC peut également favoriser l’autonomie, la mobilité et le confort du patient.

Identifier les patients répondant à la thérapie VAC

En cas de plaies chroniques, il peut être utile d’utiliser les facteurs énumérés dans le Tableau 1 pour

déterminer si la plaie est susceptible de répondre favorablement à un traitement par la thérapie VAC.

Il convient de noter, cependant, que dans plusieurs cas, le patient ou la plaie ne présenteront pas ces

caractéristiques et que la thérapie VAC pourra néanmoins avoir un rôle important. L’ulcère du pied

diabétique en est un bon exemple (voir page 3) car le patient diabétique présente souvent de multiples

comorbidités et la plaie est mal irriguée.

Pour les plaies aiguës, il est important d’effectuer une détersion appropriée de la plaie et de

suivre les directives selon les types de plaies spécifiques (ex. plaies sternales déhiscentes)

avant de débuter le traitement.

1. European Wound

Management Association.

Document de Référence :

La pression négative

topique dans la prise en

charge des plaies. Londres:

MEP Ltd, 2007.

2. Banwell P. Topical negative

pressure therapy in wound

care. J Wound Care 1999;

8(2): 79-84.

3. Ennis WJ, Lee C, Vargas

M, Meneses O. Wound

outcomes from a single

practice at a subacute

wound care unit and two

hospital based outpatient

wound clinics. Wounds

2004; 16(5): 164-72.

4. Beier JP, Horch R. Surgical

management of pressure

ulcers. In: Banwell P,

Harding K (Eds). Vacuum

Assisted ClosureTM

Therapy: Science and

practice. London: MEP Ltd,

2006.

Il peut y avoir de nombreux avantages à initier la thérapie VAC le plus tôt possible. Retarder la

thérapie peut engendrer une détérioration de la plaie avant un traitement efficace

!

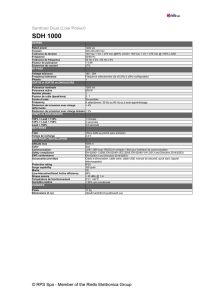

Tableau 1| Facteurs pouvant augmenter le taux de réussite du traitement

■Plaie bénéficiant d’une bonne vascularisation ■Patient ayant été stabilisé médicalement au maximum

■Le lit de la plaie est sain et présente du tissu (ex. alimentation, tension artérielle, glycémie, équilibre

de granulation hydrique, infection)

■La plaie a été récemment détergée (tel que ■Le patient ne présente que quelques comorbidités

recommandé*) ou elles sont bien contrôlées

■La plaie produit une quantité importante ■Le patient est confortable (ex. pas de douleur)

d’exsudats ■Le patient accepte le traitement

■La taille de la plaie est supérieure à 2 cm

*NB : La détersion chirurgicale peut parfois ne pas être appropriée dans certaines plaies chroniques. Avant d’instaurer la thérapie

VAC, il est important de s’assurer que le lit de la plaie est propre et ne contient ni tissu nécrosé, ni débris en excès

Facteurs liés à la plaie Facteurs liés au patient

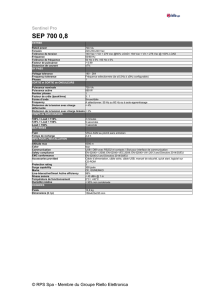

Figure 1 | Exemples

de plaie aiguë

(abdomen) et de plaie

chronique (pied

diabétique) pour

lesquelles le système

VAC est indiqué

2 | PRINCIPES DE BONNE PRATIQUE

ÉVALUATION DU TRAITEMENT

Il est important d’évaluer l’évolution régulièrement. Ceci implique l’utilisation d’une méthode de

mesure de la plaie, précise et reproductible5. En cas de réduction de la surface de la plaie (ex.

d’environ 15 %) après une ou deux semaines6, il faudra envisager la poursuite du traitement par

thérapie VAC avec évaluation clinique concomitante. Renouveler l’évaluation après une autre

semaine de traitement. En cas d’absence d’amélioration, interrompre la thérapie VAC et commencer

un autre traitement. La thérapie VAC pourra être envisagée de nouveau à un stade ultérieur.

En cas de plaies chroniques, une évaluation générale efficace doit permettre :

■d’examiner les berges de la plaie pour rechercher une éventuelle inflammation après la première

application de la thérapie VAC. En cas d’inflammation accrue, envisager l’arrêt du traitement

■de réexaminer les berges de la plaie à la recherche d’un épithélium blanc et fin, après la deuxième

application et les suivantes : il s’agit d’un indicateur de la cicatrisation

■d’évaluer l’aspect global du lit de la plaie. Un aspect rouge sang et granulé est un critère positif,

tandis qu’un lit de plaie sombre indique une perfusion tissulaire médiocre. Le tissu de granulation

devrait augmenter d’environ 3 à 5 % par jour.

Dans des conditions idéales (particulièrement en l’absence d’infection), des plaies

correctement perfusées répondront rapidement (c’est-à-dire en une semaine), avec des signes

de formation de tissu de granulation. Ceci peut être utilisé pour évaluer la vascularisation de la plaie

et la pertinence du traitement par la thérapie VAC.

THERAPIE VAC ET INFECTION DES PLAIES

L’utilisation de la thérapie VAC en traitement unique n’est pas recommandée en cas d’infection de la

plaie. Cependant, elle peut être utilisée avec des précautions supplémentaires sur les plaies

infectées, dans la mesure où elle s’ajoute à un traitement approprié de l’infection (voir encadré ci-

contre).

En cas d’infection persistante ou d’aggravation, ou si les plaies ne montrent aucun signe clinique

de cicatrisation (c’est-à-dire odeur nauséabonde persistante ou apparaissant), effectuer une

réévaluation approfondie du patient et de la plaie (y compris des analyses microbiologiques), arrêter la

thérapie VAC et changer de traitement. Il convient de toujours déterminer si une antibiothérapie

systémique et/ou une détersion appropriée sont requises et de traiter l’infection de la plaie selon les

protocoles en vigueur.

En cas d’apparition d’une infection au cours du traitement, envisager une antibiothérapie

systémique et arrêter la thérapie VAC pour permettre la surveillance de la plaie. Dans certains cas

spécifiques, l’utilisation d’un système VAC avancé (VAC®-Instill®) peut être envisagée en cas de plaies

très gravement infectées (ex. prothèses de la hanche et du genou et matériel orthopédique infectés).

Ceci implique l’instillation d’un liquide approprié dans le lit de la plaie, tel qu’une solution

antibactérienne topique7.

5. Mouës CM, Vos MC, Jan-

Gert CM, et al. Bacterial

load in relation to vacuum-

assisted closure wound

therapy: A prospective

randomised trial. Wound

Rep Reg 2004; 12: 11-17.

6. Attinger CE, Janis JE,

Steinburg J, et al. Clinical

approach to wounds:

debridement and wound

bed preparation including

the use of dressings and

wound-healing adjuvants.

Plast Reconstr Surg 2006;

117 (7 Suppl): 72s-109s.

7. Plikaitis CM, Molnar JA.

Subatmospheric pressure

wound therapy and the

vacuum-assisted closure

device: basic science and

current clinical success.

Expert Rev Med 2006; 3(2):

175-84.

■Détersion

■Antibiothérapie

■Optimisation de l’état

du patient

■Évaluations

fréquentes du patient

et de la plaie

■Changement plus

fréquent des

pansements

■Réglages de

pression appropriés

■Protection de la

peau périlésionnelle

■Pansements

antibactériens

fenestrés

Facteur à prendre en

considération en cas

d’infection :

Jusqu’à présent, presque tous les essais cliniques publiés sur la thérapie par pression négative2ont utilisé le

système V.A.C.®Therapy. Ce système intégré comprend un pansement en mousse de polyuréthane (V.A.C.®GranuFoam®

et V.A.C. GranuFoam Silver®) ou polyvinylalcool (V.A.C.®WhiteFoam) ainsi qu’une unité contrôlée par microprocesseur qui

répartit régulièrement la pression appliquée sur tout le lit de la plaie. C’est à ce système spécifique qu'il est fait référence

tout au long de ce document. Pour de plus amples informations sur l’utilisation sûre de ce système (y compris les

réglages de pression et les paramètres de traitement appropriés) ainsi que des informations pertinentes sur la sécurité

d’emploi pour le patient, veuillez consulter le site suivant www.kci-medical.com ou prendre contact avec votre

représentant KCI local.

!

LA THERAPIE VAC EN PRATIQUE

Des événements indésirables ont parfois été rapportés (ex. adhérences aux structures

tissulaires profondes). Ils peuvent être évités en suivant les recommandations suivantes (voir

encadré ci-dessous), ce qui implique un personnel formé de manière appropriée et le

développement de stratégies de communication efficaces. L’implication d’un spécialiste sera

nécessaire dans certaines situations

VACUUM ASSISTED CLOSURE : RECOMMANDATIONS D’UTILISATION | 3

ULCÈRES DU PIED DIABÉTIQUE

Les praticiens peuvent parfois considérer à tort que tous les ulcères du pied diabétique sont

identiques en termes d’objectifs thérapeutiques. En réalité, les cas varient de façon importante, et la

décision d’utiliser ou non la thérapie VAC dépendra de la sous-catégorie de plaie. La thérapie VAC

peut être envisagée pour les plaies complexes et profondes, pour les plaies post-chirurgicales et,

parfois, pour des plaies superficielles, en complément des traitements standards (voir l’encadré intitulé

Application à la pratique, ci-dessous). En cas de plaies ischémiques, il convient d’adresser le patient à

un chirurgien vasculaire avant d’envisager l’utilisation de la thérapie VAC.

ULCÈRES DU PIED DIABÉTIQUE COMPLEXES ET PROFONDS

La thérapie VAC peut être utilisée de plusieurs façons pour la prise en charge d’un ulcère du pied

diabétique complexe :

■Réduire la complexité et la taille – c’est à dire simplifier la plaie. En cas d’ulcères du pied

diabétique complexes et profonds, mais non infectés ni ischémiques, la thérapie VAC peut être

utilisée pour réduire la surface de la plaie en favorisant la formation de tissu de granulation sur l’os,

les tendons ou les tissus exposés. Ceci peut permettre d’éviter d’avoir recours à une greffe de peau

et/ou un lambeau ou de réduire la complexité de la fermeture chirurgicale qui sera effectuée par la

suite8,9. Une technique de pansement particulière doit être utilisée pour prévenir la survenue de

lésions liées à une pression supplémentaire en cas de plaies plantaires, lors du traitement par la

thérapie VAC10.

■Promouvoir la cicatrisation profonde – L’expérience a montré que la thérapie VAC peut

parfois être utilisée pendant de plus longues périodes en association avec d’autres modalités

thérapeutiques (ex. antibiothérapie systémique) pour permettre la résolution complète d’une

ostéomyélite sous-jacente avant fermeture cutanée. Ceci évite le problème de récurrence de

l’ulcère avec ostéomyélite résiduelle (c’est-à-dire lorsque la peau cicatrise avant l’os sous-jacent).

En cas de plaies faiblement perfusées et lorsque la revascularisation n’est pas possible,

l’utilisation de la thérapie VAC pendant une phase d’essai permet au praticien d’observer la réponse

au traitement et d’évaluer la viabilité du tissu. Même lorsqu’un résultat positif est improbable,

l’utilisation de la thérapie VAC de cette manière a montré des résultats inattendus et encourageants.

Le praticien doit chercher à réaliser le niveau d’amputation le plus distal permettant la cicatrisation et

l’obtention d’un résultat fonctionnel8.

Déroulement du traitement

La durée de traitement prévue en cas d’ulcère du pied diabétique dépendra de l’objectif thérapeutique

visé. Dans de nombreux cas, une période initiale d’une à deux semaines de traitement est

recommandée. Après ce délai, l’amélioration ou la détérioration de la plaie doit être évaluée et :

■si l’évolution est favorable – c’est-à-dire en cas d’augmentation quotidienne de la formation de

tissu de granulation sain, de diminution de la profondeur de la plaie, d’une vascularisation adéquate

et de l’absence d’infection – poursuivre le traitement par la thérapie VAC jusqu’à atteinte de

l’objectif thérapeutique

■si l’évolution est défavorable ou en cas de détérioration, envisager des alternatives

thérapeutiques ou un arrêt du traitement par la thérapie VAC. Au cours de cette période, le

praticien doit réévaluer la perfusion, se concentrer sur l’optimisation du traitement médical, et

utiliser d’autres modalités de traitement des plaies jusqu’à amélioration de la qualité des tissus. La

thérapie VAC peut souvent, à ce stade, être réinstaurée avec succès.

APPLICATION À LA PRATIQUE

N’utiliser la thérapie VAC qu’après diagnostic et prise en charge de toute pathologie sous-

jacente, ainsi qu’après détersion appropriée des tissus non viables

La thérapie VAC peut représenter un traitement d’appoint efficace à la revascularisation en

cas d’ulcère du pied diabétique

La thérapie VAC ne doit être utilisée qu’après drainage chirurgical de toute infection, en

association à une antibiothérapie systémique, selon les protocoles en vigueur

La thérapie VAC doit être associée à une mise en décharge efficace et un traitement des

plaies adéquat

La thérapie VAC n’est pas recommandée en cas d’infection tissulaire importante, d’ischémie

ou en présence d’une ostéomyélite non traitée

8. Armstrong D, Lavery L.

Negative pressure wound

therapy after partial

diabetic foot amputation: a

multicentre, randomised

controlled trial. Lancet

2005; 366: 1704-10.

9. Blume PA, Walters J,

Payne W, et al.

Comparison of negative

pressure wound therapy

utilizing vacuum-assisted

closure to advanced moist

wound therapy in the

treatment of diabetic foot

ulcers. A multicenter,

randomized controlled trial.

Diabetes Care 2008; 31(4):

631-6.

10.Edmonds ME, Doxford M.

Practical management of

diabetic foot ulcers. In:

Banwell P, Harding K (Eds).

Vacuum Assisted ClosureTM

Therapy: Science and

practice. London: MEP

Ltd, 2007.

!

NB : Il n’existe actuellement

aucune étude sur l’utilisation de

la thérapie VAC en cas de

plaies faiblement perfusées

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%