Plan de cours

1

Partie 1: Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation

de la production?

Être capable de définir

Notions à acquérir en terminale

Notions acquises en première

● avantage comparatif

● dotation factorielle

● libre échange

● protectionnisme

● commerce intra firme

● compétitivité prix

●compétitivité hors prix

● délocalisation

● externalisation

● firmes multinationales

● spécialisation

● gains à l'échange

Dans cette partie, il s'agit de s'interroger sur les déterminants des échanges internationaux des biens et

des services et de la spécialisation, de mettre en évidence les avantages et les inconvénients des échanges

internationaux pour les producteurs et pour les consommateurs, d'aborder la mondialisation de la

production.

On s'interrogera sur les effets macroéconomiques des variations des taux de change sur la pays concernés.

Ensuite, on se demandera quelles sont les stratégies internationales des entreprises?

1/ La mondialisation des échanges et ses déterminants

A: Évolution et état du commerce mondial

1) Évolution globale du commerce

Documents 1, 2, 3, 4 p.78-79

Avant la première révolution industrielle, le commerce international est peu développé. les pays avaient

tendance à fonctionner en autarcie.

La croissance est trop faible du fait que les entreprise produisent peu et avec difficulté et ne satisfont pas

les besoins de la population, la plupart du temps (crise de sous production, famines, disettes).

ÉCONOMIE

THÈME 2: MONDIALISATION, FINANCE INTERNATIONALE

ET INTÉGRATION EUROPÉENNE

2

Si existence de surplus de production par rapport à la demande nationale, il est souvent insuffisant pour

permettre la croissance du commerce international.

Avec la première révolution industrielle, l'offre s'est développée, d'où accélération des échanges

mondiaux.

Le commerce international au XIX siècle présente deux caractéristiques essentielles:

→ un commerce centré sur les pays européens

→ des échanges de produits bruts contre des produits industriels (manufacturés) d'où une division

internationale du travail (DIT) (les pays peu développés produisaient des produits primaires et

échangeaient contre des produits manufacturés produits par les pays industrialisés).

Doc 1 =

● En 2013 les personnes résidant en dehors de leur pays de naissance représentait: 3% de la population

mondiale

● La part des exportations (X) a plus que triplé entre 1913 et 2013 (26/7.9 = 3.3)

● La forte augmentation des échanges commerciaux constitue une dimension importante de l'économie

puisque la part des X dans la PIB mondial représente plus d'un quart du PIB mondial.

Cependant, la mondialisation ne se cantonne pas aux marchandises, les transferts de capitaux sont

en progression. Par exemple: les mouvements de capitaux liés aux transactions sur le marché des changes

représentaient en 2013 18.5 fois la valeur du PIB mondial.

Après la deuxième guerre mondiale, les échanges mondiaux se sont accélérés.

Doc 2 =

● En 2013, sur une base 100 en 1948, les X mondiales sont à l'indice 30390, soient multipliées par 304,

pour le PIB mondial, indice de 100 à 1000 soit de 1948 à 2013 multiplié par 10, donc les X mondiales ont

augmenté environ 30 fois plus que le PIB mondial.

● En revanche, on constate que les X mondiales ont évolué au même rythme de 1948 à 1993 et ensuite le

rythme s'est accéléré pour les X par rapport au PIB

● Donc il existe une corrélation positive entre l'évolution des X mondiales et celle du PIB mondial.

Les degrés d'ouverture sont très divers, certains pays sont moins ouverts que d'autres.

Doc 3 =

● On peut calculer le taux d'ouverture d'un pays de trois manières différentes:

Taux d'exportation = X/PIB * 100

Taux d'importation = M/PIB * 100

Taux d'ouverture moyen = [(X+M)/2]/PIB * 100

● le taux d'ouverture moyen de la France est de: [(579.6+233.3+680.7+188.1) /2]/2734.9 *100 = 30.7%

Si on prend les EU: [(1578.9+662.1+2331.4+427.3)/2]/16800 *100 = 14.8%

On constate que le taux d'ouverture de la France est plus important que celui des EU et pourtant celui ci

exporte et importe plus que la France en volume. Donc la France est un pays plus ouvert que les EU.

Le phénomène de la mondialisation n'est pas linéaire, des périodes de recul se traduisent par une

baisse du taux d'ouverture.

Doc 4=

● On constate que globalement entre 1980 et 2012, les taux d'ouverture sont tous en augmentation:

France: 22.3 % à 30.5% soit une augmentation de 8.2 points de %, pour la chine de 5% à 26.4% soit 5.3 fois

plus.

● Cependant, certains voient leur taux d'ouverture se réduire vers 2005: Pays d'asie du sud est, la chine(

voir graphique)

3

● Certains pays ont un taux d'ouverture plus ou moins important. On constate que les taux d'ouverture les

plus élevés se sont des petits pays (Irlande, Pays Bas) et les moins ouverts sont les pays de grande taille

(EU, Chine).

L'économie d'un pays de petite taille a besoin davantage d'importations pour alimenter ses entreprises et

satisfaire ses consommateurs et ils disposent d'un marché étroit ce qui limite leurs possibilités de ventes.

De plus leur marché est un obstacle pour réaliser des économies d'échelle donc ils doivent exporter pour

payer leurs importations.

Quelques éléments complémentaires:

Les exportations de marchandises ont légèrement repris en volume en 2012

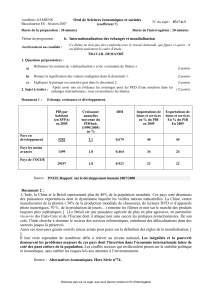

� Les exportations mondiales de marchandises et le produit intérieur brut (PIB) mondial ont augmenté de 2.5 pour cent en 2012.

� L’Afrique et l’Amérique du Nord ont connu la plus forte croissance des exportations de marchandises en volume avec, respectivement,

6,0 pour cent et 4,5 pour cent. La plus forte croissance des importations a été enregistrée en Afrique et au Moyen-Orient avec,

respectivement, 11,5 pour cent et 8,0 pour cent.

� La croissance des exportations mondiales de marchandises et du PIB mondial a été positive depuis la crise économique de 2009, mais

son taux n’a cessé de baisser. Entre 2010 et 2012, les exportations de marchandises sont tombées de 14,0 pour cent à 2,0 pour cent,

tandis que le PIB a reculé de 4,0 pour cent à 2,0 pour cent.

Document 1:

Volume des exportations mondiales de marchandises et produit intérieur brut, 2005-2012

2) Évolution de la structure des échanges par zone géographique et par produit

a) Structure par pays et zone géographique

Documents 2, 3 p.80-81

Doc 2 =

● Les trois pôles régionaux les plus impliqués dans le commerce international sont: Europe, Asie, Amérique

du Nord. On utilise la notion de "Triade" pour qualifier l'ensemble formé par ces trois pôles.

● Part des X des marchandises dans l'ensemble des X mondiales:

Europe: 6532/(6532+2277+694+564+1089+761+5447) * 100 = 37.6%

Amérique du Nord = 13.1%

Asie = 31.3%

4

Globalement les X des pays de la Triade représentent 82% des exportations mondiales, donc l'essentiel du

commerce mondial s'effectue à l'intérieur de la Triade.

● De plus c'est un commerce intra zone, on constate que les pays de la zone ont des échanges importants

entre eux, d'où du commerce de proximité.

Europe: 71.4% (4667/6532 * 100) des exportations se font entre pays de la zone Europe

Amérique du Nord: 48.4%

Asie: 53.7%

● Pour les autres zones, leur commerce international est moins développé, par exemple l'Afrique vers

l'Europe, pour l'Amérique du sud et centrale plutôt l'Amérique du Nord.

Doc 3 =

On constate une réduction de la part des X de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans les X mondiales de

2000 à 2013

Europe: 45.5% à 37.6% soir une baisse de -7.9 points de %

Amérique du Nord: 21.9% à 13.4% soit diminution de 40%

En revanche l'Asie voit sa part progresser: 21.4% à 33.1% environ 55% d'augmentation.

Document 2: Principaux importateurs et exportateurs de marchandises, 2012

� Les États-Unis restent le premier importateur et exportateur mondial de marchandises, avec un commerce total de 3 881 milliards de

dollars EU en 2012. Leur déficit commercial est de 790 milliards de dollars EU, soit 4,9 pour cent de leur PIB.

� La Chine suit de près les États-Unis, avec un commerce total des marchandises de 3 867 milliards de dollars EU en 2012. Son

excédent

commercial était de 230 milliards de dollars EU, soit 2,8 pour cent de son PIB. L’Allemagne occupe la troisième place, avec un

excédent commercial de 240 milliards de dollars EU en 2012, soit 7,0 pour cent de son PIB.

� La plupart des pays de l’UE ont vu leurs exportations de marchandises reculer en 2012 en raison des problèmes structurels dans la

zone euro.

b) Structure par produit

Documents 1, 3 p.80-81

Au niveau des produits, on assiste à une légère augmentation du poids relatif des services et à une

reconfiguration des échanges de marchandises au profit des combustibles et des produits manufacturés au

détriment des produits agricoles.

5

Doc 1 =

Baisse de la part des X produits agricoles dans les X mondiales: 1913: 40%; 2012: 6% soit presque 7 fois

moins

Augmentation de la part des combustibles: 12% à 19% soit 7 points de %

Augmentation de la part des produits manufacturés: 31% à 53% soit une augmentation de 70%

Augmentation de la part des services: 15% à 20% soit 1/3

Doc 3 =

Les zones qui exportent principalement des produits manufacturés c'est l'Asie, l'Europe et l'Amérique du

Nord (voir graphique).

Les zones qui exportent principalement des produits primaires sont le Moyen Orient, l'Afrique et CEI (voir

graphique)

Donc il existe entre les pays une division internationale du travail.

3) Les effets de la mondialisation

a) Développement du commerce intra branche

Document 4 p.81

Document 3:

b) Effets sur l'emploi

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%