Rôle du garde-malade dans le système de santé camerounais

1"

"

Le garde malade au cœur de l’organisation du système de santé au

Cameroun : entre participation à la prise en charge des malades et risques

de débordements

ou

Les profanes « professionnels » de santé : Le garde malade au cœur de

l’organisation du système de santé au Cameroun

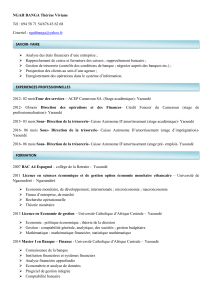

Edmond VII MBALLA ELANGA1

Introduction

Depuis la fin des années 80, réduit à sa portion congrue par les politiques d’ajustement

structurel (PAS) et la doctrine de la bonne gouvernance, l’État camerounais, a finalement

engendré ce que Pierre-Joseph Laurent appelle une « modernité insécurisée »2. Dans cette

situation, ce sont les possibilités licites d’entrevoir le chemin de la survie à long terme qui

s’amenuisent pour la majorité de la population, augmentant de ce fait le sentiment

d’insécurité. Les villes camerounaises, et la ville de Yaoundé en l’occurrence, sont

devenues les machines à « fabriquer » les pauvres et les exclus. Ainsi, par exemple, la part de

l’offre de la santé s’amincit devant l’augmentation des services privés payants. On observe

également une croissance de la corruption et des comportements déviants, au sein des

institutions sanitaires. En d’autres termes, le temps de la modernité insécurisée conjugue

l’affaiblissement de la prise en charge coutumière de la vie commune et les difficultés de

l’État camerounais à organiser sereinement les conditions de traitement sanitaire de pans

entiers de sa population. C’est dans ce contexte que se développe dans les structures sanitaires

camerounaises en général et celles de Yaoundé en particulier le phénomène de garde-malade,

symptomatique de l’état de dysfonctionnement dans lequel se trouvent aujourd’hui certaines

structures sanitaires.

Ce papier tente donc de comprendre la place et le rôle que les garde-malades jouent

dans l’organisation du travail et l’admission des soins dans les institutions sanitaires de

Yaoundé. Il est question d’analyser les enjeux de la présence d’un grand nombre de cette

catégorie d’acteurs dans les institutions sanitaires de la ville de Yaoundé. Qu’est ce qui

explique cette présence ? Comment ces profanes collaborent-ils avec les professionnels quand

on sait que l’hôpital est, en principe, l’une des institutions les plus délicates à gérer ? Telles

sont les questions qui nourrissent notre réflexion.

1. Cadrage sémantique du concept de garde-malade et approche méthodologique

Si dans certains pays comme la France, le garde-malade est une personne formée3 ; au

Cameroun, il est le plus souvent un inexpert. Il n’a aucune connaissance profonde de

l’organisation du système de santé encore moins de l’admission des soins aux patients. Il

s’agit, le plus souvent, d’un membre de la famille (le frère, la sœur, le cousin, la tante,

l’épouse, etc.) ou ami du patient. Il a le profil d’un sans emploi. Dit autrement, le garde-

malade est une personne qui exerce un emploi précaire ou qui est même sans emploi : une

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1 Doctorant en sociologie, Université de Yaoundé 1.

2 Pierre-Joseph Laurent, Les pentecôtistes du Burkina Faso, Paris, IRD-Khartala, 2003, 442 p.

3 http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/pdf_fiches_CCIP/garde_malade.pdf

2"

"

personne qui a donc du temps. En effet, on observe une sorte de répartition des tâches au sein

des familles, lorsque l’un des membres tombe malade. Les personnes qui ont des moyens

financiers (dont qui ont un emploi) délèguent celles qui n’en ont pas, afin de garder le

malade4. Si les premiers passent de temps en temps rendre visite au malade, les seconds

restent en permanence au chevet du malade et rendent compte à ceux qui sont hors de

l’hôpital de l’évolution de l’état de santé du malade.

Notre analyse s’appuie sur une collecte de données menée, d’une part, dans quatre

hôpitaux ou centres de santé de la ville de Yaoundé5 et de données documentaires, d’autre

part. En effet, si les données de terrain ont été collectées dans des hôpitaux de la ville de

Yaoundé, d’autres ont été collectées à partir des ouvrages et d’autres sources documentaires.

Cette réflexion est en quelque sorte une association de deux approches : la sociologie de la

santé et la sociologie urbaine. Il est question pour nous de replacer la « vie » des institutions

sanitaires et les observations faites dans un contexte beaucoup plus global : celui d’un

système de santé qui se développe dans un environnement où le phénomène d’urbanisation

joue un rôle central. En effet, il est difficile de comprendre certains phénomènes comme celui

des garde-malades si l’on fait abstraction du fait que ce sont des phénomènes qui émergent et

se développent dans un tissu social qui subit des mutations et des dynamismes liées à

l’urbanisation (exode rurale, ru-urbanisation, etc.).

2. Le garde-malade comme un acteur clé du fonctionnement de l’Hôpital à Yaoundé

« Par nature et par définition, l’homme est un être vivant, un être en proie à un

certain nombre de processus biologiques et physiques parmi lesquels la naissance, la

croissance, la maturité, la dégénérescence, le vieillissement, la fatigue, la maladie, la mort »6.

Pour entretenir la vie, c’est-à-dire repousser le plus loin possible l’avènement de la mort,

l’homme a élaboré dans toutes les sociétés des stratégies que l’on appelle des remèdes ou

médicaments. L’état de malade étant toujours un état d’impossibilité pour le malade de

continuer à être autonome, les sociétés ont mis au point plusieurs mécanismes qui permettent

à « ceux qui ne sont pas couchés »7 de s’occuper de ceux qui le sont. En effet, « C’est bien le

paradoxe de la maladie qu’elle est à la fois la plus individuelle et la plus sociale des choses.

Chacun d’entre nous l’éprouve dans son corps et parfois en meurt ; de la sentir en lui

menaçante et grandissante, un individu peut se sentir coupé de tous les autres, de tout ce qui

faisait sa vie sociale ; en même temps tout en elle est social, non seulement parce qu’un

certain nombre d’institutions la prennent en charge aux différentes phases de son évolution,

mais parce que les schémas de pensée qui permettent de le reconnaître, de l’identifier et de la

traiter sont éminemment sociaux : penser sa maladie c’est déjà faire référence aux autres »8.

Les mécanismes qui participent à la prise en charge du malade sont de nature

différente, en fonction des types d’organisations des sociétés, de leur niveau de

développement matériel ou encore des systèmes de santé mis en place par ces sociétés. Dans

les pays développés comme ceux de l’Union européenne, par exemple, les citoyens sont pris

en charge par des systèmes de sécurité sociale, qui différent d’un pays à un autre, mais dont

l’objet reste le même : prendre en charge les citoyens malades. En Afrique Sub-saharienne, la

prise en charge des malades constitue encore une difficulté pour les États. On assiste à une

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

4 Cette définition du garde-malade obéit davantage à un portrait classique qu’à une réalité permanente. Certains

garde-malades n’obéissent toujours pas à cette définition.

5 Hôpital central, Hôpital de district d’Efoulan, Hôpital Jamot, Hôpital de district de Biyem-Assi.

6 Mbonji Edjenguèlè, Santé, maladies et médecines africaine. Plaidoyer pour l’autre tradipratique, Yaoundé,

Les presses universitaires de Yaoundé, 2009, p.92.

7 Expression populaire camerounaise qui signifie être malade ou être en mauvaise santé.

8 Marc Augé et Herzlich, Le sens du mal, Paris, Aubier, 1984, p. 36.

3"

"

situation où une minorité (quelques milliers fonctionnaires et d’employés des grandes

entreprises du secteur privé) peuvent dignement se prendre en charge en cas de maladie. Le

reste, la majorité, se trouve dans une situation d’insécurité qui handicape lourdement sa prise

en charge. C’est donc dans ce contexte que s’est développé au sein des institutions sanitaires

le phénomène de garde malade.

En effet, la présence des gardes-malades, au sein des institutions sanitaires de la ville

de Yaoundé, en fait des personnes centrales et indispensables au bon fonctionnement de

l’appareil sanitaire et par ricochet à la guérison des malades. Ils sont au cœur de l’organisation

du travail et de l’admission des soins. Ils surveillent l’évolution des perfusions, avertissent les

infirmières lorsque celles-ci sont finies, les réveillent nuitamment en cas d’urgence,

s’occupent de l’hygiène des patients, parcourent les pharmacies, le plus souvent situées hors

des hôpitaux, pour acheter les remèdes après les prescriptions des médecins, etc. Parfois, ils

collaborent avec les professionnels de santé de façon un peu plus concrète. On retrouvera par

exemple un garde-malade participer à l’accouchement d’une femme ou encore un autre tenir

un patient blessé à qui on administre les soins.

Dans certains hôpitaux les garde-malades sont plus nombreux que le personnel de

santé et les patients. Le rôle qu’ils jouent dans l’organisation du système de santé au

Cameroun illustre une situation où la place des profanes est aussi et parfois plus importante

que celle des experts. Sans la présence des garde-malades, certains patients se retrouveraient

abandonnés dans les centres de santé ou les hôpitaux. Ce sont aussi ceux-ci qui jouent le rôle

de psychologues et qui soutiennent psychologiquement le malade. Non pas que les

professionnels ne le font pas, mais cette tâche incombe d’abord (officieusement) aux garde-

malades. Les patients se sentent en sécurité et rassurés lorsqu’ils sont entourés des leurs. « Je

ne me sens pas l’aise quand tu n’es pas là. Ces femmes aux blouses blanches ne me rassurent

pas », dit une patiente de l’Hôpital de Jamot à sa sœur. Au sein des institutions sanitaires,

comme dans la plupart des institutions camerounaises, tend à se développer des formes de

solidarité mécanique en l’absence de celles organiques.

L’exode rural et les migrations massives des populations des villages vers la ville de

Yaoundé ont transformé cette ville en milieu de vie hétérogène où l’ordre traditionnel

cohabite avec l’ordre urbain. Il se développe ce que les auteurs de l’École de Chicago

appellent le « village dans la ville » 9. Celui-ci unit ses habitants par de multiples liens où

s’entrecroisent les voisinages, la parenté, l’amitié, les solidarités professionnelles et enfin des

formes de solidarité tribales ou ethniques. Être citadin yaoundéen, dans ce cas de figure,

signifie davantage habiter la ville de Yaoundé et non avoir la mentalité ou les habitus urbains,

mieux encore la mentalité de la ville de type occidentale10. Faute d’un système de sécurité

sociale à même de prendre en charge un pan important de la population camerounaise, les

« acteurs faibles »11, mieux encore les « acteurs affaiblis » (les malades, les garde-malades et

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9 Yves Grafmeyer, Sociologie urbaine, Paris, Nathan, 1994.

10 Il est davantage question d’un type de citadin particulier : le citadin africain. Celui-ci est une mixture de la

modernité et de la ruralité. Il puise indifféremment dans l’un ou l’autre registre, en fonction des situations

concrètes auxquelles il est soumit. On assiste ainsi à une sorte de reconstruction d’un ordre traditionnel en milieu

urbain. Cette reconstruction met en exergue les manières de faire, d’agir ou de penser, propres aux zones rurales,

qui se reconstruisent en milieu urbain par les citadins de fraîche et même de longue date, non socialisés à la

culture urbaine occidentale.

11 Jean-Paul Payet et Denis Laforgue, Qu’est-ce qu’un acteur faible ? Contributions à une sociologie morale et

pragmatique de la reconnaissance Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008. L’emprunt du terme «

faible » à M. de Certeau (1980) est, comme tout emprunt marqué par la duplicité. L’acteur faible s’inscrit bien

dans la tradition d’une pensée de la réhabilitation des capacités et des ressources d’action d’individus dominés,

disqualifiés, stigmatisés. Chez cet auteur, le faible n’a pas de lieu à soi ; le territoire appartient tout entier au fort.

Le faible ne peut avoir de projet au sens d’une stratégie maîtrisée de son développement ; il n’a que des tactiques

qu’il développe dans des interstices, des failles, des niches. Le faible s’inscrit clairement dans le champ de la

4"

"

leur famille), développent des mécanismes de prise en charge qui puissent dans les référents

culturels, certes en décrépitude pour certaines, mais encore suffisamment efficaces et à même

de jouer un rôle de pis-aller. Si les garde-malades participent à la prise en charge des malades,

leur présence, au sein des institutions sanitaires, constituent aussi des risques et des inconforts

pour ces institutions.

3. Risques et inconforts d’une présence inadéquate

Si la présence des garde-malades apparaît comme essentiel au fonctionnement des

institutions sanitaires, il n’en demeure pas moins que cette situation peut conduire à des

déviances, au mieux, à des conséquences tragiques, au pire. En effet, il arrive parfois que

certains garde-malades administrent aux patients des posologies en contradiction avec celles

du personnel de santé. Un malade peut par exemple estimer que la posologie d’un médecin

n’est pas efficace : « ce sont des petits comprimés, on lui demande d’en prendre 2 par jours,

je vais lui en donner 3 ou 4 », déclare une garde-malade de l’hôpital de district d’Efoulan. Les

déclarations de cette garde-malade sont l’illustration parfaite de la définition même du

profane. Elle est une ignorante, elle ne sait pas ce que c’est que le médicament : sa

composition, ses effets, son efficacité, etc. Elle fait un rapport entre la grosseur du comprimé

et son efficacité, ce qui est loin d’être vrai.

Dans d’autres cas, ce sont par exemple les perfusions qu’ils font couler plus

rapidement, lorsque les patients se plaignent de la lenteur de leur écoulement. Au pire, ce sont

des personnes étrangères à la famille qui pénètrent les enceintes des hôpitaux pour accomplir

des crimes. Dans un hôpital de la région de l’Ouest du Cameroun, un malade est mort dans un

hôpital suite à la consommation de comprimés qui ne lui avait pas été prescrits par son

médecin mais qui se trouvaient pourtant dans une boite qui, elle contenait des comprimés qui

lui avait été prescrits. L’enquête a par la suite révélée qu’une personne étrangère au service

était entrée dans la chambre du malade et avait substitué les bons comprimés des faux.

Des efforts sont certes faits pour limiter l’intrusion des personnes étrangères au sein

des chambres des malades. On peut lire afficher sur les mûres et les portes des affiches avec

ces messages : « Pas plus d’un garde-malade par malade », « Salle interdite aux personnes

étrangères »12. Mais dans la réalité, on peut retrouver cinq, voire six à sept garde-malades

autour de certains lits de malades. Dans des salles, étroites, de six ou huit lits, le nombre

d’individus qui s y retrouvent donne davantage l’impression d’être dans un camp de réfugiés

d’exilés de guerre, que dans une salle d’hospitalisation d’un hôpital, situé dans une ville,

capitale politique d’un pays en situation de paix. Cette situation n’est pas l’apanage des

hôpitaux de la ville de Yaoundé. « Hôpital de première catégorie, c'est-à-dire, le plus grand

de la sous région Afrique centrale, l’Hôpital Laquintinie de Douala est depuis peu confronté

au problème d’espace. La conséquence de ce flux de malades est que l’on trouve quatre, six

voire dix malades dans une même salle d’hospitalisation. Parfois, avec un pronostic médical

opposé. Chaque malade peut recevoir jusqu’à dix visiteurs simultanément ».13

Les aspects liés à la salubrité ne sont pas à éluder. Le grand nombre de garde-malades

au sein des salles d’hospitalisation en fait des lieux où la salubrité est la chose la moins

présente ; mieux encore, où elle est la chose la mieux partagée. Bien que nous n’ayons pas des

données, nous pouvons affirmer, avec moins de risque de nous tromper, que certains de ces

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

domination en y faisant valoir une posture de résistance, quand bien même de Certeau érige ses ruses au rang d’«

art du faible ».

12 Affiches colées sur les mûres de l’hôpital de district d’Efoulan.

13http://www.ajafe.net/sante/sensibilisation/112-infections-nosocomiales-la-sante-en-danger-dans-les

hopitaux.html

5"

"

garde-malades ressortent de ces institutions sanitaires contaminés à certaines maladies. A

l’hôpital central de Yaoundé, où nous avions été garde-malade en 2007, et où nous avons

collecté nos données a posteriori, on constate que les moustiques (vecteurs du paludisme)

sont nombreux. Les garde-malades passent leur nuit, soient dans les couloirs des salles

d’hospitalisation, soient dans des boucaros construits pour la circonstance. Quelque soit

l’endroit où ils passent ces nuits, ils sont sujets aux piqûres de moustiques et aux

désagréments comme les coups de vent.

Le gouvernement a initié la reforme hospitalière. Problème : la lutte contre les

infections nosocomiales en est le diagnostic manquant. C’est un cadre de la santé formé en

hygiène hospitalière, qui fait la révélation. « Dans les établissements de soins, affirme-t-il,

trois lits sur dix sont occupés par un patient victime d’une infection nosocomiale, il s'agit d'un

véritable fléau qui mine les hôpitaux camerounaises ». Contracté par un malade, 48 ou 72

heures après son admission dans un centre de santé, les infections nosocomiales font des

milliers de victimes chaque année au Cameroun. En l’absence d’une politique nationale de

lutte contre les infections nosocomiales, les hôpitaux camerounais, les personnels soignants

ou administratifs, les patients, les garde-malades et les usagers, sont les réservoirs naturels de

microbes, de bactéries et de micro-organismes.

Conclusion

La présence des garde-malades au sein des institutions sanitaires de la ville de

Yaoundé exprime les défaillances d’un système sanitaire auquel les familles ne font pas

totalement confiance, d’une part, et met aussi en exergue les logiques profondes qui

participent à la guérison des malades dans un contexte africain, d’autre part. Confier un

membre de sa famille aux personnels de santé, c’est prendre un risque. Il n’est donc pas

question de laisser un patient à l’hôpital et de tourner le dos. Cette hypothèse reste même

inenvisageable dans certaines institutions sanitaires. Le garde-malade ne surveille pas

seulement le malade, il surveille davantage le personnel de santé, le « motive » quand il faut.

Dans un contexte où le personnel de santé se plaint de son salaire de catéchiste, il accorde

plus d’attention aux malades dont les gardes sont « coopératifs ». Il incombe donc à ceux-ci

de jouer le jeu afin de permettre la prise en charge efficiente de leur patient. Il doit non

seulement participer aux tâches sanitaires mais également être à l’écoute des « attentes » du

personnel soignant, au risque de voir son malade abandonné ou pris en charge avec la

« modestie » qui s’impose.

Références bibliographiques

Augé Marc et Herzlich, Le sens du mal, Paris, Aubier, 1984.

Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris, U.G.E., 1980.

Grafmeyer Yves, Sociologie urbaine, Paris, Nathan, 1994.

Mbonji Edjenguèlè, Santé, maladies et médecines africaine. Plaidoyer pour l’autre tradipratique,

Yaoundé, Les presses universitaires de Yaoundé, 2009.

Pierre-Joseph Laurent, Les pentecôtistes du Burkina Faso, Paris, IRD-Khartala, 2003.

Payet Jean-Paul et Laforgue Denis, Qu’est-ce qu’un acteur faible ? Contributions à une sociologie

morale et pragmatique de la reconnaissance, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008.

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/pdf_fiches_CCIP/garde_malade.pdf, consulté

le 14 avril 2011 à 8h 47.

http://www.ajafe.net/sante/sensibilisation/112-infections-nosocomiales-la-sante-en-danger-dans-les-

hopitaux.html, consulté le 24 avril 2011 à 9h 38.

6

6

1

/

6

100%