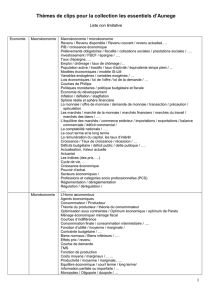

Macroéconomie

Macroéconomie

www.sceco.univ-montp1.fr/webenseignants/mirabel

Rubrique TICS

PLAN

Theme 1 semaine du 6 février : Epsitemologie.

Theme 2 : PIB et croissance

Theme 3 : Modèle classique

Theme 4 : La fonction de la croissance

Theme 5 la fonction de l’investissement

Theme 6 keynes et la politique économique

Theme 7 modele IS-LM

Section 1 : L’économie est-elle une science exacte ?

A. Qu’est ce qu’une loi en économie

La science économique diffère des « sciences fondamentales » (sciences physiques)

en ce sens qu’elle n’est pas en capacité de délivrer des lois universelles

économiques.

Exemple :

Le principe de Malthus : misère de la population et problème de la croissance de la

population de type exponentielle.

(Exemple page 2 intro)

L’augmentation de la population nécessite une augmentation de la consommation

d’aliments. Cette dernière croît de manière arithmétique, alors que la population croît

de manière exponentielle. Il y arrivera donc un moment où la production de biens

agricole ne pourra pas nourrir la population et des crises et famine surviendront.

Comment régler le problème pour Malthus ?

Suppression de toutes les lois pour les pauvres : « Les lois des pauvres ne

fabriquent pas de blé. En revanche, elles encouragent la natalité, elles fabriquent

des pauvres. » Malthus

Il existe une remise en cause de la théorie de Malthus : la population ne croit pas de

manière de exponentielle (transition démographique). De plus le progrès technique a

permis une augmentation de la production plus importante.

Une loi économique n’est pas universelle. L’histoire a remis en cause les thèses de

Malthus. Une loi en économie est vraie dans un contexte social, historique,

démographique, culturel bien particulier. Elle ne peut se définir hors du contexte

dans lequel elle a été édictée.

2e exemple : La demande est décroissante du prix. Cette proposition n’est vraie que

ceteris paribus. Notamment lorsque il y a stabilité des prix sur les autres marchés.

(Exemple page 2 intro)

3e exemple : Loi d’attraction des villes.

(Exemple page 2 intro)

Les lois sociales sont locales, datées et évolutives.

Il est nécessaire de penser aux hypothèses d’une loi, son domaine de validité.

INTRODUCTION GENERALE

Voir suite du cours dans les diapos fournies

B. La démarche en économie : comment construire et valider des

énoncés scientifiques en Economie ? (question de modèle)

1. La construction d’un énoncé scientifique : inductivisme et déductivisme

Inductivisme : agglomération de faits observés singuliers, qui deviennent des

théories (énoncé universel, loi) si certaines conditions sont vérifiées.

- Le nombre d’observations est très élevé

- Observations dans une grande variété de conditions

- Respect de la logique entre la loi et les énoncés singuliers : aucun

énoncé d’observation ne peut entrer en conflit avec la loi universelle

qui en résulte.

Faits observés induction théorie

Déductivisme : une déduction valide est telle que, si les prémisses (les hypothèses)

sont vraies, alors la conclusion doit nécessairement l’être.

Théorie déduction explication, prédiction

2. La validation d’un énoncé scientifique : le falsificationisme de Karl Popper

Karl Popper, « la logique de la découverte scientifique », 1984

Pour les falsificationistes, une théorie est bonne si

Elle est hautement falsifiable a priori : plus une théorie est formulée

précisément, plus elle devient falsifiable.

Elle résiste aux falsifications à posteriori.

Exemple de John Stuart Mill, repris par Karl Popper :

«S’il n’est pas possible de démontrer empiriquement la véracité de la proposition

« tous les cygnes sont blancs », il est possible de réfuter empiriquement cette

proposition puisqu’il suffit d’observer un cygne noir. Il y a bien quelque chose de

démontré selon une démarche logique qui est seule légitime, celle de la déduction. »

C’est la logique du contre-exemple ou de la preuve a contrario

Cependant, il faut être sûr que le protocole d’observation permet de valider de

manière sûre l’existence d’un contre-exemple.

Conclusion : Une théorie n’est jamais vraie, elle est tout au plus robuste aux tests de

falsifications qui ont infirmé la théorie précédente. On définit ainsi le progrès

scientifique.

C. La physionomie d’un modèle.

1. Les variables constituantes d’un modèle

Les variables exogènes (exo : au-dehors) : elles ne sont pas déterminées à

l’intérieur du système mais sont supposées données à l’extérieur.

On distingue :

Les variables exogènes fixes : variables données sous forme de paramètres

incontrôlables ou immuables pour le système économique considéré.

Les variables exogènes instrumentales : variables données qui peuvent être

modifiées à des fins de prospection, de prévision ou de constitution de

différents scénarios possibles (statique comparative).

Les variables endogènes (endo : au-dedans) : elles sont déterminées par le

modèle. Leurs valeurs résultent de la conjonction des variables exogènes, ce sont

les « outputs » du modèle.

Les variables exogènes sont explicatives, les expliquées sont les endogènes.

Cependant, certaines variables endogènes peuvent expliquer d’autres variables

endogènes.

2. Les relations explicatives

Les relations explicatives sont les articulations du modèle, les équations composant

le modèle. Elles apparaissent en différentes sortes :

Relations et identités de définition

Egalité toujours vraie en raison des définitions des variables introduites.

Exemple : K t+1 = K t + I t

Relations de comportement

Comportement d’investissement ou de consommation.

Relations techniques

Par exemple, fonction de production Y = F (K, N)

3. Utilisation du modèle

(Exemple page 5 intro)

On utilise la statique comparative pour mesurer l’impact d’une des variables

exogènes sur les variables endogènes.

Dans ce système, il faut relancer l’investissement pour faire fonctionner l’économie.

4. Le choix des hypothèses du modèle

1ère démarche : Elle consiste à vérifier que les hypothèses du modèle sont

réalistes : Le modèle est pertinent si les hypothèses sont le reflet de la réalité.

On opère alors un test empirique des hypothèses formulées (économie

expérimentale lorsqu’il s’agit de tester des hypothèses de comportement).

2ème démarche : Au contraire de la première démarche, celle-ci accepte toutes les

hypothèses pour peu qu’elles génèrent des résultats réalistes : Peu importe que les

hypothèses soient conformes à la réalité, l’essentiel réside dans la qualité du modèle

à générer des résultats empiriquement vérifiés

C’est le courant instrumentaliste de FRIEDMAN.

D. L’instrument mathématique en Sciences Economiques

Petite parenthèse sur l’importance des mathématiques et le danger des

mathématiques dans l’économie, science sociale.

(Page 6 intro)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

1

/

45

100%