La cellule eucaryote, unité structurale et fonctionnelle

1 /20

LA CELLULE EUCARYOTE, UNITE STRUCTURALE ET FONCTIONNELLE

Approche comparative de deux exemples : la cellule acineuse pancréatique et la

cellule du parenchyme palissadique

INTRODUCTION : notion de cellule

Historique

* 1665 Hookes (inventeur du microscope) voit des alvéoles dans le liège: "cellula" (la notion de cellule

n'existait pas)

* 1838/39 Sleiden (botaniste)/Schwann (zoologiste) unité constitutive

- Observée au microscope optique (pouvoir séparateur d'env. 1m), la cellule dévoile membrane,

cytoplasme, noyau et organites divers différenciés par les techniques de coloration (nitrate d'argent

pour le golgi, vert Janus pour les mitochondries, rouge neutre pour les vacuoles)

- Observée au microscope électronique (pouvoir séparateur supérieur à 1nm = 10-9 m ), on reconnaît

des structures cytoplasmisques (ribosomes...) et même la structure de certains organites

(mitochondries..)

Limites du sujet

* Limiter le contexte général :

- par rapport aux procaryotes

- taille réduite de 10 fois inf. à cellule eucaryote

- ADN circulaire et non linéaire, réduit en taille, non délimité par une enveloppe nucléaire de

nature membranaire

- qui possèdent une paroi de nature différente de la paroi des végétaux : non pas

pectocellulosique mais constituée de peptidoglucanes (muréine polymérisée =

Nacétylglucosamine 1-4 ac N acétylmuramique-0- 3 chaine tétrapeptidique + pentaGlycine

de liaison; de 20 nm pour les Gram>0 à 100 nm pour Gram>0), absente chez les

mycoplasmes(coloration de Gram : violet gentiane + lugol + lavage dans un mélange acétone-

alcool qui dissout le violet gentiane)

- qui sont délimités soit par une membrane chez les Gram >0 (ex. bacille subtil), soit par deux

membranes pour les Gram <0 (ex. Colibacilles)

- avec ou sans replis de la membrane interne mais pas de réelle compartimentation

intracellulaire (pas d'organite au sens strict)

- hyaloplasme dépourvu des classiques éléments du cytosquelette

- par rapport aux virus : particules inertes sauf lors de leur phase de multiplication en parasite

obligatoire d'une cellule hôte

* Orienter la progression sur les caractères communs à ces deux types cellulaires qui en font des

illustrations type des cellules eucaryotes : notion d'unité fonctionnelle

On envisage les spécificités de fonctionnement comme illustration de la différentiation

* Présentation du fil conducteur du plan :

- Dégager les éléments universels d'une cellule eucaryote à travers la comparaison de la cellule

pancréatique et la cellule palissadique

- Puis montrer le fonctionnement de la cellule qui intègre les divers organites = vie de la cellule (cf.

§ métabolisme cellulaire) en relation avec sa spécialisation / en relation avec les autres cellules dans

l'organisme pluricellulaire et le milieu intérieur ou extérieur

2 /20

Position des 2 types de cellules dans un organisme animal ou végétal

- Présentation du pancréas

- spécifique des Vertébrés. Morphologie variable d'une classe à l'autre et au sein même d'une

classe. Débouche dans l'intestin par un ou deux canaux (Wirsung/Santorini)

- histologie comparative îlots de Langerhans (cellules tassées les unes contre les autres et

colorants spécifiques de 2 ou 3 sortes) / acini sécréteurs (cellules plus grosses reliées à un

canal évacuateur par un canalicule). L'acinus est constitué par les cellules du pancréas

exocrine (pôle basal côté capillaire et conjonctif; pôle apical côté cavitaire) qui dérivent de

cellules épithéliales

- rappels d'histologie : il existe 4 grands types tissulaires :

- tissus épithéliaux

- tissus musculaires (lisse et strié)

- tissus nerveux

- tissus conjonctifs (osseux et cartilagineux)

- Replacer la cellule pancréatique dans un organisme pluricellulaire

- par rapport aux unicellulaires en contact direct avec le milieu extérieur : l'eau (de mer en

général) chez les animaux

- par rapport aux pluricellulaires dont l'organisation de base n'est pas un unique type

cellulaire mais des cellules différenciées

- notion de syncitium : masse plurinuclée non cloisonnée ex : fibres musculaires,

plasmodesmes du tissu végétal

- Importance des structures extracellulaires dans la cohésion des tissus : lame basale des

animaux et substance fondamentale de la matrice extracellulaire.

- Présentation du parenchyme palissadique

- Chez les végétaux, les trois tissus principaux sont :

- les tissus du derme :

- épiderme

- derme

- cuticule

- cellules stomatiques

- cellules de garde

- poils absorbants racinaires

- de soutien

- parenchyme (palissadique et mésophylle spongieuse dans les feuilles)

- collenchyme

- sclérenchyme

- les tissus vasculaires

- xylème

- phloème

- on considère un peu à part l'endoderme qui limite les tissus vasculaires dans la racine

et

- les apex et méristème, à forte activité mitotique

- Les cellules du parenchyme palissadique appartiennent donc aux tissus de soutien de la

feuille. La feuille est un organe spécialisé dans la photosynthèse : élaboration de matière

organique à partir de matière minérale (CO2 atmosphérique, eau et sels minéraux du sol) et de

l'énergie solaire.

3 /20

I. La cellule eucaryote : une cellule compartimentée

A. Les membranes : des barrières sélectives

1- Les membranes sont des bicouches essentiellement lipidiques et asymétriques

a) Mise en évidence de la bicouche lipidique

- Overton 1899 sur algues unicellulaires montre que la diffusibilité d'une substance à travers l'enveloppe

cellulaire est d'autant plus grande que la substance est plus hydrophobe

- Étude chimique des membranes (sur hématies éclatées en milieu hypotonique)

Extraction et séparation moléculaire sur les "fantômes"

- 70% eau

- matière sèche : distinction par colorants spécifiques

- lipides : 40% (phospholipides polaires, stérides rigides, glycolipides antennaires du

glycocalix); extraits à l'acétone; répandus sur un film monomoléculaire à la surface d'un

plan d'eau, ils occupent une surface double de la surface initiale des hématies =

bicouche

- protéine : 60 % (mais il y a une protéine pour 75 molécules de lipides) structurales, de

reconnaissance (dont protéine glycosylées du glycocalix), à activité spécifique comme

les enzymes...

- ions (Ca2+ stabilisateur, Mg2+ cofacteur de l'ATPase...)

b) Mise en évidence de l'asymétrie

- Étude au microscope électronique

car la membrane est invisible au microscope optique (7,5 nm = 75 Å < 1m = 1000 Å = pouvoir

séparateur du microscope optique)

- fixation par sels de métaux lourds (OsO4) et déshydratation puis inclusion dans résine époxy

(rigidifie) et coupes (tranches fines d'environ 1m)

- cryodécapage (congélation dans l'azote liquide à -192°C; clivage selon zones de moindre

résistance, réplique, ombrage au platine avec angle 30°, consolidation au carbone, coulage de résine

et digestion des tissus restant par acides HF) et observation au hasards des coupes

- Résultat : bicouche lipidique; les protéine sont globulaires, intrinsèques ou extrinsèques

asymétriques (cf. diffraction aux rayons X) (à fonctions précises; élucidé par l'usage de détergents)

c) Concept de "unit-membrane" de Robertson en 1960

d) Propriétés des lipides membranaire en solution aqueuse

- Molécules amphiphatiques

- auto-assemblage en micelles, liposomes ou bicouche selon les proportions lipides/eau

- L'étude de bicouches lipidiques artificielles permet de déterminer les substances diffusant librement

selon la loi de Fick à travers une bicouche: la mesure du Flux net ; Définition du flux : débit en un temps

donné à travers une surface donnée

F = volume d'eau passée / Temps donné

La valeur de référence se fait en absence de membrane : on parle de diffusion libre

Fd = Coefficient de diffusion libre x S x (C2 - C1)

- En général, le coefficient de diffusion à travers une membrane diffère du coefficient de diffusion libre

- Les molécules qui traversent sont :

- molécules lipophiles même de taille importante (stéroïdes)

4 /20

- petites molécules polaires (<<100 Dalton) non chargées : eau, urée, glycérol

- ne passent pas ou très peu : les ions, les molécules chargées ou les grosses molécules polaires

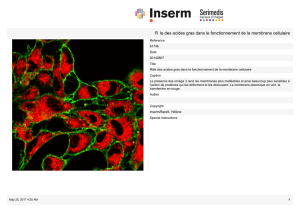

2- Les membranes possèdent une structure dynamique

a) Notion de fluidité membranaire

- Expérience de patching 1970 sur souris hybrides souris/homme grâce à virus de Sendaï inactivé.

On fournit des anticorps antiSouris et antiHomme marqués (fluorescents ou radioactifs). Au bout de

5 min. la cellule est marquée moitié/moitié; au bout de 50 min. les marques sont mélangées

Interprétation : les molécules de membrane sont mobiles

- les lipides sont mal liés entre eux par des force hydrophobes de Van der Waals (queues

d'acides gras oscillent autours de doubles liaisons). Le cholestérol est stabilisateur

- les protéines qui sont isolées flottent comme des icebergs car liées par interactions

hydrophobes. Celles qui sont regroupées ou solidaires du complexe sous membranaire sont

moins mobiles (liaisons ioniques ou covalentes, hélices hydrophobes/domaines

transmembranaires) ou répondent aux sollicitations mécaniques intracellulaires

Lorsque la température baisse, la fluidité diminue et les protéine sont plus déformables (car moins

bloquées par les lipides) ce qui augmente leur activité

- Expérience de marquage avec ligands : capping

b) 1/2 vie des molécules

- Définition de demi-vie : temps au bout duquel 50% des molécules ont été renouvellées

- 8 jours (en partie grâce au phénomène d'exocytose)

c) Modèle de mosaïque fluide

de Singer et Nicolson 1972 = barrière souple et déformable mais étanche aux composés hydrophobes,

résistante et autoréparatrice)

Limite de la notion de membrane plasmique : certains composants de la matrice extracellulaires sont

des macromolécules adsorbées par le glycocalix...

CONCLU : la membrane peut donc assurer des échanges orientés (choix des molécules, direction...),

recevoir des messages (canaux ioniques, participer à des réactions (ATPase membranaires, enzymes...)

3- Les membranes possèdent des spécialisations

- Elle permet la différence cellule-milieu mais laisse se réaliser des échanges (que l'on étudiera plus tard)

a) Des réseaux de membranes +/- polarisés

- Dans la cellule du pancréas exocrine :

- REG très abondant pôle basal

- noyau, mitochondries et golgi en position central

- granules internes (grains de zymogène ou vésicules d'endocytose) côté apical

- Dans la cellule végétale :

- une grosse vacuole centrale

- noyau, mitochondries et chloroplastes rejetés à la périphérie

- dans de fins tractus cytoplasmiques

- lieu d'une cyclose adéquation entre l'intensité de l'ensoleillement et la position des chloroplastes

- En général, ces cellules différentiées dérivent d'une cellule indifférenciée ou souche qui présente une

forme subsphérique avec un gros noyau central et des organites peu différentiés

- pas de grosse vacuole mais un vacuum constitué de très petites vacuoles et des proplaste pour la

cellule végétale,

- pas de polarisation nette des organites pour la cellule animale.

5 /20

b) Un système de cohésion avec les autres cellules

qui passe par un équipement moléculaire plus ou moins spécialisé

- Système jonctionnel des cellules épithéliales animales

- Les interdigitations

- Les desmosomes ceinturant (zonula adherens) forment une bande continue près de l'extrémité

apicale

- Les desmosomes ponctuels (macula adherens) forment des points d'ancrage du cytosquelette

(tonofilaments de kératine chez les Mammifères, chez oiseaux et reptiles) et forment rivets

entre cellules

Molécules de desmoplakine et desmogléïne

- les hémidesmosomes fixent les cellules à la membrane basale

- Glycoprotéine : Laminine (3 chaînes polypeptidiques AB1B2) (+ nidogène) fixée au collagène, de

la membrane basale

- CAM

- résistent à la traction mécanique (micromanipulations) repose sur une lame basale (contrairement

aux tissus conjonctifs qui sont inclus dans la matrice extracellulaire)

- Les jonctions communicantes ou lacunaires ou gap junction (présentes dans cellules épithéliales,

fibroblastes, cellules musculaires cardiaques, neurones où elles constituent des synapses électriques) :

- Mise en évidence de communications directes de seuil 1200 D : par injection dans cellules de

molécules hydrophiles marquées soit à rhodamines (PM < 1200 D, comme ions, aa, glucose 180 D,

vitamines, nucléotides et petits peptides), soit à fluorescéine pour PM < 1200D, par ex.). Seules les

petites molécules passent

- Conséquences physiologiques : couplage électrochimique et coopération métabolique (couplage

dans un plan de presque tous les épithéliums, de régions fonctionnelles du système nerveux central

d'environ 500 m2)

- Structure des jonctions lacunaires : plages de connexons de 5 nm de Ø (sur presque 1% de la

surface cellulaire totale) délimitant un pore aqueux de 2 nm, formés d'hémiconnexons, héxamères

de connexine (180aa; 26 à 43 kD) à 4 hélices transmembranaires ((50nm externe +50nm trans +

20nm intercellulaire) et des aa chargés côté canal

- Fonctionnement des jonctions : contrôle ouverture fermeture par différents paramètres comme :

- [Ca2+]<10-7 ouvert, <5.10-5 fermé (rôle d'isolement en cas de mort cellulaire)

- les hormones tel glucagon à récepteur membranaire couplé à l'AMPcyclase, qui active une

kinase APMc dépendante phosphoryle les jonctions, les ouvre et stimule la dégradation du

glycogène du foie en glucoses

- Conséquence : activation d'une population de cellules par une petite quantité de ligand

extracellulaire

- Syncytium du parenchyme palissadique

- plasmodesmes : laisse passer molécules dont poids moléculaire max. = 800 à 1000 D

- structure : desmotubules et prot de l'annulus

- rôle dans transport prot (un peu équivalent à celui des gap-jonctions mais Ø 7 nm) et ARN

- Arrêt de continuité avec les tissus épidermiques d'une part et vasculaires (ou endoderme,

dans la racine) d'autre part (passage par la voie apoplasmique obligatoire)

- contact membrane / paroi pectocellulosique par synthèse membranaire continue des fibres de

cellulose (et exocytose de pectines)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%