Complications microvasculaires du diabète : Rétinopathie et Néphropathie

Pôle S3 – Complications microvasculaires du diabète – Pr. BENHAMOU

1

Mots-clé : diabète, microangiopathie, rétinopathie néphropathie glomérulosclérose HTA

Prérequis :

- classification des diabètes

- voies métaboliques du glucose

- anatomie et physiologie du rein

Résumé :

Les deux formes principales de diabète, type 1 et type 2, exposent à la rétinopathie et à la

néphropathie diabétiques. Ces complications par leurs conséquences invalidantes font la gravité

de la maladie diabétique. En pratique, le dépistage et la surveillance de l'état ophtalmologique et

rénal ont une place fondamentale dans la prise en charge de ces patients, de même que la maîtrise

de la glycémie et de la pression artérielle.

1. LE ROLE FONDAMENTAL DE LA GLYCEMIE :

L'effet de l'hyperglycémie sur la microcirculation passe par la mise en jeu de voies

métaboliques normalement accessoires et par des altérations des protéines par glycation ou par

oxydation. Ce processus est sous l'influence d'un déterminisme génétique qui n'est pas élucidé. Il

est régulé par des facteurs d'aggravation dont le plus important en pratique est l'hypertension

artérielle.

Deux grands essais prospectifs conduits chez le diabétique de type 1 (étude DCCT) et le

diabétique de type 2 (étude UKPDS) (ouvrir ici lien) ont démontré qu'un traitement

perfectionniste du diabète, par rapport à un traitement conventionnel, permet de réduire la

fréquence d'apparition de la rétinopathie, de freiner l'évolution d'une rétinopathie préexistante

modérée, et de réduire l'incidence de la microalbuminurie et de l'albuminurie.

La principale contrepartie de ces effets bénéfiques est l'accroissement du risque

hypoglycémique, qui est surtout problématique chez le diabétique de type 1. En pratique, retenir

que les deux équations "meilleur contrôle glycémique = moins de microangiopathie" et "meilleur

contrôle glycémique = plus de risque d’hypoglycémie" caractérisent le dilemme que le diabétique

de type 1 affronte. La recherche d’un meilleur contrôle glycémique chez le diabétique de type 2

expose à un autre effet secondaire, la prise de poids.

COMPLICATIONS MICROVASCULAIRES DU DIABETE

Pôle S3 – Complications microvasculaires du diabète – Pr. BENHAMOU

2

Le contrôle glycémique est de nos jours au mieux évalué par le taux d'hémoglobine

glyquée HbA1c. Il faut exiger un contrôle trimestriel de ce taux chez tout diabétique. Cet examen

est en voie de standardisation, dans l’attente on recommande qu’il soit réalisé dans un même

laboratoire pour un patient donné ou dans un laboratoire certifié. Il convient également de savoir

transmettre l'information au patient pour l’impliquer dans sa prise en charge. A titre indicatif,

avec un dosage d'HbA1c certifié selon les normes DCCT, les approximations suivantes peuvent

servir de balises utilisables en pratique:

- un taux normal est de 4 à 6%;

- 7.0% correspond à une glycémie moyenne de 1.50 g/l;

- 9.0% correspond à une glycémie moyenne de 2.10 g/l;

- chaque augmentation de 1% au delà d'un taux de 6% correspond à une élévation de la glycémie

moyenne de ≈0.3 g/l;

2. LA RETINOPATHIE DIABETIQUE :

2.1.Epidémiologie :

La rétinopathie diabétique est grave : aux USA, après 20 ans de diabète, 7% des

diabétiques de type 2 sont aveugles. En France, la moitié des rétinopathies menaçant la fonction

visuelle concerne le diabète de type 2.

Le début du diabète de type 2 étant souvent méconnu, la rétinopathie peut être révélatrice

du diabète ou présente dès le diagnostic (25% des cas dont 5 à 10% de formes d'emblée sévères,

proliférantes ou avec œdème maculaire). Après le diagnostic, la prévalence de la rétinopathie,

quelle qu'en soit la forme, s'accroît linéairement jusqu'à 15-20 ans de diabète, et est d'environ 60-

80% après 20 ans de diabète. La prévalence de la forme proliférante est alors de 20-25%.

Les 3 messages-clés sur l’épidémiologie sont les suivants :

- dans le diabète de type 1, la rétinopathie est rare (mais pas impossible) avant 5 ans

d’évolution, et la forme proliférante est rare (mais non exceptionnelle) avant 10 ans

- dans le diabète de type 2, la rétinopathie peut être révélatrice du diabète ;

- la fréquence de la rétinopathie s’accroît avec la durée du diabète, en sorte que la majorité des

patients seront peu ou prou concernés par cette atteinte après une vingtaine d’année

d’évolution, les formes graves étant heureusement minoritaires.

Pôle S3 – Complications microvasculaires du diabète – Pr. BENHAMOU

3

2.2. Description :

L'atteinte de la micro-circulation rétinienne détermine des lésions liées d'une part à

l'hyperperméabilité et à la fragilité capillaire, d'autre part à l'ischémie rétinienne. Elle évolue

selon deux grandes phases cliniques séparées par une phase charnière (Tableau I, Figure 1).

2.3. Aspects Cliniques :

Le caractère longtemps asymptomatique de la rétinopathie diabétique justifie une stratégie

de surveillance et une collaboration étroite avec l'ophtalmologiste. Il convient néanmoins ici de

mentionner les manifestations fonctionnelles possibles et leur interprétation:

- ainsi, une vision défocalisée au cours d'un diabète récemment décompensé et fortement

hyperglycémique doit faire penser à des anomalies de réfraction liées à des variations importantes

de la glycémie, et indépendantes de toute atteinte rétinienne. Il importe de rassurer le patient, la

rééquilibration glycémique suffisant à normaliser la fonction visuelle en quelques semaines.

- par contre, des difficultés à la lecture, avec déformation et instabilité de l'image, peuvent être

causées par un œdème maculaire. De même, des difficultés d'adaptation lors du passage de la

lumière à l'obscurité peuvent témoigner de plages avasculaires importantes en périphérie

rétinienne.

D'autre part, les facteurs d'aggravation de la rétinopathie doivent être connus et

s’expliquent par le rôle aggravant de l’hyperpression dans les capillaires rétiniens:

- la grossesse , notamment pendant le deuxième et troisième tiers.

- d'autres facteurs courants sont susceptibles d'aggraver une rétinopathie, surtout dans sa forme

proliférante: HTA surtout, manœuvre de Valsalva, insuffisance rénale ou cardiaque,

anticoagulation dans le cas de néovascularisation avec risque d'hémorragie vitréenne.

Tableau I. Classification de la Rétinopathie Diabétique

la Rétinopathie Non Proliférante:

. cette phase sans aucun retentissement fonctionnel sur l'acuité visuelle comporte des

microanévrysmes, des exsudats durs, quelques microterritoires de non-perfusion ou

d'hémorragies.

. une forme particulière, plus tardive, est la maculopathie œdémateuse, qui est devenue la

principale cause de baisse de l'acuité visuelle chez le diabétique. Sa fréquence est de 18% après

20 ans de diabète de type 2.

Pôle S3 – Complications microvasculaires du diabète – Pr. BENHAMOU

4

la Rétinopathie Préproliférante est une phase intermédiaire caractérisée par des lésions

ischémiques étendues, annonçant le passage à une forme proliférante dans l'année chez 50% des

patients et un risque imminent de saignement chez un tiers d'entre eux.

la Rétinopathie Proliférante se définit par l'apparition de vaisseaux pathologiques, les

néovaisseaux, dont la croissance est stimulée par l'ischémie. Ces vaisseaux fragiles sont

responsables d'hémorragies prérétiniennes ou intravitréennes. L'évolution cicatricielle crée des

brides de traction et des décollements rétiniens. Les néovaisseaux iriens conduisent au redoutable

glaucome néovasculaire. Cette phase proliférante expose à la cécité dont le risque passe alors à

50% dans les 5 ans.

2.4. Traitement :

Le strict contrôle glycémique est la base du traitement préventif. En cas de rétinopathie

installée, il reste de mise, mais une instauration prudente et progressive et une vigilance accrue

sont indispensables en raison des risques d'aggravation si la normalisation glycémique est trop

rapide. La présence d'une rétinopathie évolutive fait partie des critères à prendre en compte dans

la décision de la mise à l'insuline des diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par le

traitement oral. Le traitement de l'hypertension artérielle est l'autre pilier du traitement médical de

la rétinopathie installée, et vise à ramener la pression artérielle à 130/85 mmHg.

Le traitement par photocoagulation laser, panrétinienne ou focale, ralentit la perte de la

fonction visuelle en cas de rétinopathie proliférante ou préproliférante, ou d'œdème maculaire. Le

traitement chirurgical (vitrectomie ou cryothérapie) est un recours en cas de rétinopathie

proliférante compliquée.

Enfin, la rétinopathie, surtout chez le diabétique de type 2, pose le problème de sa

fréquente association à une cataracte, de type sénile ou métabolique, qui complique la prise en

charge thérapeutique.

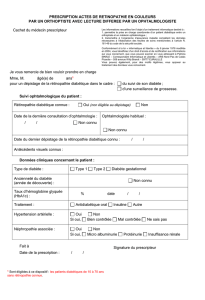

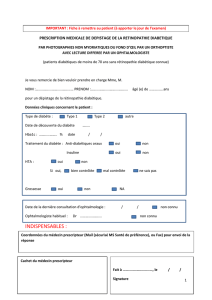

2.5. Détection :

Le caractère longtemps asymptomatique de la rétinopathie diabétique justifie une

surveillance ophtalmologique systématique.

Cet examen ophtalmologique doit être au minimum annuel et pratiqué dès le diagnostic

de diabète, surtout en cas de diabète de type 2.

Pôle S3 – Complications microvasculaires du diabète – Pr. BENHAMOU

5

Cette surveillance pourra être plus rapprochée dans certains cas (grossesse, instauration

d'une insulinothérapie intensive, rétinopathie proliférante).

L'examen comprendra:

- une acuité visuelle de près et de loin,

- une mesure de pression intra-oculaire,

- une dilatation pupillaire avec examen par lampe à fente et examen de la périphérie rétinienne

par verre à 3 pans,

- une angiographie à la fluorescéine, selon un rythme fixé par l'ophtalmologiste.

Le dépistage à large échelle de la rétinopathie par des caméras non mydriatiques à haute

résolution fait actuellement l’objet d’une évaluation.

3. LA NEPHROPATHIE DIABETIQUE :

3.1. Epidémiologie, Histoire Naturelle, Pronostic :

Stricto sensu, la néphropathie diabétique a une définition anatomique et se caractérise par

une glomérusclérose caractéristique en histologie. Le plus souvent cependant, le contexte clinique

et épidémiologique, surtout chez le diabétique de type 1, permet de porter le diagnostic sans avoir

recours à la biopsie rénale. Insérer ici la figure de biopsie rénale.

La néphropathie diabétique est une des causes principales d'insuffisance rénale terminale.

En France, près de 15% des insuffisants rénaux dialysés sont diabétiques, et parmi eux 65% sont

des diabétiques de type 2. L'histoire naturelle de cette complication est moins bien précisée

pour le diabète de type 2 que pour le diabète de type 1, mais l'évolution de la glomérulosclérose

serait similaire dans les deux types de diabète. La glomérulosclérose diabétique passe par 5

stades: hypertrophie rénale et hyperfiltration glomérulaire (st.1, année 1 du diabète); néphropathie

silencieuse avec lésions histologiques (st.2, années 2-6); néphropathie incipiens avec apparition

d'une microalbuminurie et début de l'élévation de la TA (st.3, années 7-15); néphropathie clinique

avec protéinurie puis syndrome néphrotique, et réduction de la filtration glomérulaire (st.4,

années 15-20); insuffisance rénale terminale (st.5, années 20-30).

Contrairement à la rétinopathie, le lien entre contrôle métabolique et néphropathie est

beaucoup plus fortement influencé par la génétique, de sorte qu’on estime que seul un tiers des

diabétiques de type 1 seraient à terme concernés par la néphropathie, alors que la majorité sont

exposés à la rétinopathie.

En l’absence à ce jour de facteur de risque génétique validé en pratique clinique, le

principal facteur de risque de néphropathie demeure le mauvais contrôle glycémique, un autre

facteur de risque étant le tabac, de sorte qu’on considère le patient fumeur présentant une HbA1c

supérieure à 8% comme particulièrement vulnérable.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%