Les explications non sociologique du retard dans l`accès - Hal-SHS

- 1 -

L’ACCES TARDIF AUX SOINS DES MALADES DU SIDA

UN ENJEU D’ARTICULATION D’UNE QUESTION MEDICALE ET D’UNE ANALYSE

SOCIOLOGIQUE

Marcel Calvez

Laboratoire d’anthropologie et de sociologie

Université Rennes 2

Place du recteur Henri Le Moal

35043 Rennes cedex

Une recherche en cours, menée dans le cadre de l’ANRS, porte sur l’accès tardif aux soins

de personnes séropositives et malades du sida. Dans une première phase, 26 entretiens

approfondis (16 F, 10 H) ont été menés auprès de personnes ayant un premier accès aux soins

avec un taux de CD4 inférieur à 350/mm3. Les entretiens font émerger une absence de

perception d’une possibilité d’exposition au VIH. Elle s’accompagne d’une distance sociale et

culturelle au système de soin, qui se traduit par une atténuation profane de signes cliniques et

par une relation singulière au médecin généraliste.

Expliquer l’accès tardif aux soins en prenant en compte le point de vue des malades génère

des tensions entre une perspective sociologique et une perspective médicale. Elles engagent

une articulation entre la production de connaissances et la réponse à la demande sociale au

cœur de la sociologie médicale. Les premiers éléments de la recherche serviront à poser les

enjeux et les modalités de l’articulation entre des objectifs de connaissance et d’intervention

médicale et la constitution d’un point de vue sociologique.

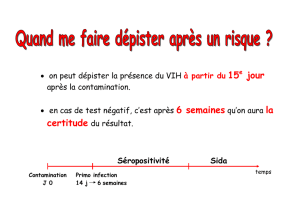

Depuis 1996, l’utilisation de nouvelles combinaisons thérapeutiques a permis de réduire de

façon importante la réplication du virus du sida chez les personnes traitées et de protéger ainsi

leur système immunitaire (Lot et al. 1997). Les probabilités de développement du sida et de

décès ont très largement diminué, ce dont témoigne la baisse importante du nombre des cas de

sida déclarés dès le second semestre de 1996. Ainsi, le nombre de personnes qui développent

un sida après avoir suivi un traitement préalable est divisé par 4,2 entre le 2ème semestre 1995

et le premier semestre 1997, alors qu’il est divisé par 1,8 pour celles qui connaissent leur

séropositivité et ne suivent pas de traitement, et par 1,1 pour celles qui ne connaissent pas leur

séropositivité. Le développement de ces combinaisons thérapeutiques modifie

considérablement le contexte de prise en charge médicale des personnes séropositives. Il met

en évidence le problème constitué par l’absence de traitement préalable au sida. Le cas typique

est celui d’une personne hospitalisée à qui un test de dépistage du VIH est proposé. Le test est

positif ; la pathologie qui a entraîné l’hospitalisation est indicatrice du développement du sida.

Le problème posé par l’absence de traitement était déjà perceptible dans les données

relatives aux déclarations obligatoires des cas de sida avant 1996 puisqu’il concerne alors

environ le tiers des nouveaux cas de sida. L’efficacité des associations d’antirétroviraux, en

réduisant le développement du sida chez les personnes traitées, se traduit mécaniquement par

une augmentation relative des cas de sida qui ne bénéficient pas de traitement. Ainsi, parmi les

nouveaux cas de sida, 75 % concernent des personnes n’ont pas bénéficié d’un traitement

préalable au développement des pathologies, suivant les définitions retenues par l’InVS en

charge de ces statistiques. Dans deux tiers des cas, les personnes ne connaissaient pas leur

séropositivité ; dans un tiers des cas, elles connaissaient leur séropositivité et n’avaient pas de

suivi. Cette absence de suivi concerne de façon comparable les personnes qui ont été

contaminées lors de relations sexuelles (environ 4 cas de sida sur 5) et de façon moindre les

personnes contaminées lors d’injection de drogues (environ 3 sur 5).

Dans un contexte où, malgré leurs effets secondaires, les thérapies font preuve de leur

efficacité et où, sous certaines réserves, le coût de la pathologie est pris en charge par la

collectivité, on est conduit à s’interroger sur les causes et les déterminants de cette absence de

- 2 -

traitement. C’est dans cet objectif qu’une recherche a été engagée en septembre 2002 dans le

cadre des programmes de l’ANRS

1

.

Cette recherche se compose de trois phases :

- une approche qui porte sur les données disponibles et accessibles, relatives aux

patients hospitalisés et aux déclarations de sida ;

- une recherche qualitative par entretiens auprès de 40 patients en vue de reconstituer

avec eux des fragments de leur trajectoire permettant d’expliquer les conditions de leur

accès aux soins. Des entretiens ont été menés auprès de 25 patients qui avaient

commencé un suivi dans l’année précédant le début de la recherche (soit entre le

1/10/2001 et le 1/10/2002). 15 entretiens approfondis sont prévus au terme de la

recherche quantitative.

- une enquête par questionnaire auprès de patients ayant engagé un suivi avec un taux

de CD4 inférieur à 350/mm3 entre le 1/10/ 1998 et le 1/ 10/2003.

L’enquête par questionnaire est en cours. On s’appuiera sur les entretiens menés pour

discuter les enjeux posés par l’articulation entre la production de connaissances sociologiques

et une question qui est formulée dans un cadre médical.

Du retard aux trajectoires d’accès aux soins

Dans le cadre médical, le problème posé par l’absence de traitement préalable au sida est

formulé en termes d’accès tardif aux soins. Cette traduction n’en fait pour autant pas un objet

de recherche pour le sociologue dans la mesure même où la désignation d’un retard procède

de l’application de normes médicales ou cliniques à des situations dont les déterminants

procèdent d’autres cadres de référence que l’activité médicale. La définition même d’un objet

de recherche pour le sociologue engage donc une tension entre deux cadres de référence

différents, l’un portant sur la trajectoire de l’individu qui le conduit à accéder au système de

soins, l‘autre procédant d’une évaluation du moment de cet accès en fonction de critères

médicaux. L’enjeu de définition d’une approche sociologique consiste à résoudre cette tension

dans une articulation avec l’approche médicale, au risque dans le cas contraire de perdre sa

raison d’être.

La réponse courante apportée à ces tensions consiste à partir des réalités médicales et à

documenter les caractéristiques sociales des patients considérés. On identifie ainsi des

variables d’âge, de position sociale des patients et, pour peu que le protocole soit correctement

établi, on peut par comparaison entre populations caractériser les facteurs sociaux associés à

l’absence de traitement. Cette approche qu’en France on qualifie d’épidémiologie sociale et

ailleurs de sociologie médicale présente l’intérêt d’établir des régularités dans une population.

Mais comme une analyse du suicide qui se réduirait à un travail statistique d’identification de

facteurs sociaux associés, elle manquerait son objet qui est d’expliquer comment ces facteurs

s’articulent entre eux et se manifestent dans les actions de l’individu, sauf à considérer un

individu agi par des déterminations sociales qui lui échappent et ne produisant pas le sens de

ses actions. Partir d’un individu qui produit le sens de ses actions suppose donc d’aborder la

question de l’accès tardif sous un autre angle.

L’accès tardif aux soins concerne l’individu dans sa relation au système de soins. Pour

pouvoir l’appréhender d’un point de vue sociologique, il convient dans un premier temps de

laisser de côté le caractère tardif de l’accès, qui procède d’une évaluation médicale de l’état

pathologique dans lequel l’individu accède au système de soin. L’accès aux soins est un

moment dans une trajectoire qui peut être appréhendée en termes de carrière dans le sens que

1

La recherche associe Marcel Calvez responsable scientifique (LAS Université Rennes 2), François Fierro

(PRISM & Université Toulouse le Mirail), Anne Laporte (Samu Social Paris), Caroline Semaille (InVS

Institut de Veille Sanitaire Saint Maurice), avec la collaboration de G. Feyfant-Raymond (DRASS Midi

Pyrénées).

- 3 -

lui donne l’école de Chicago

2

. Comme l’a souligné Hughes

3

, une carrière prend en compte les

changements de place et de participation sociale de l’individu et l’expérience qu’il a du

déroulement de cette itinéraire. Le recours aux soins peut ainsi être considéré comme

l’aboutissement de séquences dont il s’agit de comprendre les contenus et les enchaînements.

Ainsi posé, il procède d’une rationalité accessible à l’analyse sociologique, même si l’exercice

de cette rationalité n’est pas jugé raisonnable du point de vue médical.

L’intérêt d’adopter une approche en termes carrière réside dans le fait qu’au lieu

d’approfondir les différences, elle établit un base de référence commune, la trajectoire de

l’individu, qui rend possible des traductions entre deux univers de connaissance dissemblables.

Cette base de référence commune ne limite pas la constitution d’un point de vue sociologique

propre, mais ce point de vue peut être rapporté à ses implications dans l’univers médical et

réciproquement. Ainsi, l’interprétation d’une maladie donnée comme une fatigue temporaire

peut être analysée par le sociologue en l’inscrivant dans la carrière sociale et professionnelle de

l’individu ; pour le clinicien, cette même maladie est annonciatrice d’une pathologie associée au

sida. Le croisement des deux perspectives est fécond pour expliquer les conditions et les

modalités de l’accès tardif au système de soins. Il présente également des limites parce qu’il ne

peut être que rétrospectif. Ce n’est en effet qu’une fois l’accès aux soins avéré qu’il est possible

de considérer la carrière passée. Mais toute recherche sur l’accès aux soins se heurte à un

moment ou à une autre à cette limite.

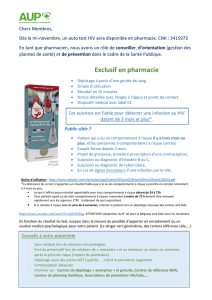

Les explications non sociologique du retard dans l’accès aux soins

Ce cadre posé pour une analyse sociologique, il est alors possible d’introduire la question du

retard dans l’accès aux soins. Cette question peut être tout d’abord vue comme une question

relevant du domaine médical. Les cliniciens s’accordent en effet pour penser qu’un suivi

régulier permet d’engager un traitement au moment opportun pour éviter une baisse de

défenses immunitaires préjudiciable au patient. Ils s’accordent également pour considérer qu’un

taux de lymphocytes de 350 /mm3 constitue un seuil à partir duquel le bénéfice thérapeutique

qu’un patient peut attendre des traitements n’est pas optimal. Ces critères médicaux conduisent

à élargir la question de l’accès tardif aux soins aux modalités d’accès des personnes

séropositives au système de soins, celui-ci étant entendu de façon large du dépistage au suivi

médical. Selon ces définitions, le retard se présente ainsi comme une question inscrite dans

l’univers médical soit parce qu’elle repose sur la capacité du système de soins à assurer le

maintien et le suivi des nouveaux dépistés, soit parce qu’elle suppose une connaissance de

l’état pathologique de l’individu.

La question du retard doit aussi être inscrite dans l’univers social des individus. Au cours des

entretiens, la plupart d’entre eux disent qu’ils n’ont pas eu conscience de prendre des risques

ou d’être dans des situations d’exposition au virus, et qu’il leur a fallu attendre la manifestation

de pathologies ou des passages obligés comme les tests réalisés lors d’une grossesse pour

savoir qu’ils étaient séropositifs. Suivant le moment auquel le dépistage est réalisé, il est alors

possible d’expliquer le plus ou moins grand retard par rapport au seuil clinique. Cette

explication qui repose sur la non-conscience des patients paraît d’emblée évidente et peut

prendre appui sur les résultats des recherches sur la perception des risques et la prévention.

Les individus seraient sujets à des biais d’évaluation des risques qui les empêcheraient de

percevoir de situations d’exposition au virus. Mais cette notion de biais constate l’absence de

perception adaptée des risques encourus, mais elle ne l’explique pas. L’explication est donc

tautologique et ne présente pas d’intérêt sociologique si elle en reste à ce constat. Pour

l’individu, elle présente toutefois l’intérêt, face à un intervieweur qui est associé à l’univers

normatif de l’hôpital, de pouvoir se dédouaner d’une pleine responsabilité dans son état

pathologique ou de se présenter comme une victime des circonstances. Elle s’oppose ainsi au

discours sur la prévention qui insistent sur la responsabilité de l’individu dans le maintien et la

2

Barley S.R., 1989, Careers, identities and institutions : the legacy of the Chicago School of Sociology, In:

Arthur M.B., Hall D.G., Lawrence B.L., eds, Handbook of career theory, Cambridge and New York,

Cambridge University Press.

3

Hughes E.C., 1996, Le regard sociologique, Paris, Editions de la MSH.

- 4 -

préservation de son état de santé. Sans adopter une posture de suspicion systématique à

l’égard de ce que les enquêtés disent, il convient d’aller au delà de cette explication par

l’absence de perception des risques en considérant que c’est la seule explication plausible qu’il

puisse apporter et qui puisse être acceptée au risque de se percevoir blâmé ou jugé

irresponsable par son interlocuteur.

L’explication symétrique de l’absence de perception des risques est le déni. L’individu aurait

en fait une conscience du risque qu’il encourt, mais refuserait cette conscience en anticipant les

conséquences qu’elles pourraient avoir pour lui, dans son identité ou dans son univers

relationnel. Il différerait l’accès aux soins car cela correspondrait à une objectivation d’un état

qu’il refuserait. Les conséquences seraient des retards dans l’accès aux soins. Cette explication

a pu être invoquée pour expliquer les difficultés du recours au dépistage pour des individus qui

se reconnaissaient dans des groupes associés aux risques du sida dans l’espace public. Elle

faisait aussi appel à un climat de stigmatisation de sidéens pour expliquer les difficultés du

dévoilement de leur pathologie. Il en découlait de stratégies de communication publique de

prévention visant à affirmer une solidarité (ou une tolérance) à l’égard des personnes

séropositives et malades en vue de neutraliser les conditions sociales du déni. La configuration

actuelle du sida et le profil des patients qui connaissent un accès tardif rendent cette explication

peu plausible. En tous les cas, comme la notion de biais, la notion de déni constate des

modalités du retard, qu’elle renvoie à l’individu et à son vécu, mais elle n’en explique pas les

conditions de formation. Elle permet de transférer les causes du retard vers l’individu, en

invoquant une boite noire peu accessible à l’analyse sociologique.

La carrière comme cadre sociologique de l’explication de l’accès tardif

La prise en compte de la carrière de l’individu qui accède tardivement au système de soin et

le croisement de différents fragments de cette carrière, une fois cet accès tardif connu, permet

d’appréhender la question de l’accès aux soins sous un angle différent. La mise en forme de

des séquences conduit en effet à souligner que, si l’on s’en tient à un point de vue extérieur, qui

met entre parenthèses l’interprétation que l’individu a de la situation dans laquelle il se trouve, il

peut se trouver à plusieurs reprises en situation de recourir au dépistage, condition nécessaire

de l’accès aux soins. En cherchant les facteurs qui empêchent ce recours au dépistage, il s’agit

de voir comment ces situations s’inscrivent dans la carrière de l’individu et dans les

significations qu’il leur donne.

L’exemple le plus illustratif de cette approche de l’accès tardif est celui d’une femme de 54

ans qui après plus de dix ans de veuvage et une fois ses 5 enfants devenus adultes décide

d’accepter la demande en mariage d’un correspondant africain. Quelques temps après son

arrivée et le début de leur vie commune, elle est malade ; au cours des années suivantes, elle a

plusieurs pathologies. Son médecin lui propose à plusieurs reprises des tests du VIH qu’elle

refuse, jugeant que cette proposition procède de préjugés à l’égard des Africains. Ce n’est

qu’au moment où elle prend conscience que son mari a des aventures extraconjugales et

qu’elle entame un divorce qu’elle décide d’avoir recours à un test de dépistage.

Rétrospectivement, la première maladie se présente alors comme une primo-infection

consécutive à la contamination. Cet exemple présente l’intérêt de montrer que la dépistage

s’inscrit dans un enchaînement de situations qui impliquent la personne dans ses relations avec

les autres et les significations qu’elle donne à ces situations. Ce n’est que lorsque la relation

avec son mari est remise en cause qu’elle accède à une situation dans laquelle les signes de la

maladie peuvent se dire. Ce tournant de l’existence la fait passer d’une séquence à un autre et

permet l’engagement dans le soin.

Une carrière ne se donne pas à voir de façon immédiate et transparente, mais elle est l’objet

d’une construction par le chercheur à partir de ce que l’individu dit de sa trajectoire. Des

entretiens réalisés une fois la séropositivité ou la pathologie connues sont inévitablement

traversés par une illusion biographique puisque l’on part d’aspects spécifiques du présent pour

remonter dans le passé. L’enquêteur introduit ainsi une continuité de la trajectoire et privilégie

des situations qui du point de vue de l’individu étaient annexes ou secondaires au moment où

elles avaient cours. Cette illusion biographique est d’autant plus renforcée que les entretiens

ont lieu à l’hôpital et passent par la médiation du personnel médical. Mais regardant la question

- 5 -

sous différentes aspects, on n’a pas trouvé de modalités alternatives satisfaisantes de

constitution d’un matériau sur les trajectoires d’accès aux soins. Le contrôle de ce risque de

l’illusion biographique oriente inévitablement le déroulement de l’entretien vers l’établissement

d’un cadre chronologique à partir duquel sont caractérisées les situations telles qu’elles sont

définies par les individus. L’approche de la carrière, avec ses séquences, ses cycles et ses

tournants de l‘existence, telle que Hughes l’a définie dans la suite de Van Gennep, oriente non

seulement le traitement du matériau, mais tout d’abord sa collecte en fournissant une trame du

récit de la trajectoire de l’individu.

L’analyse de carrières porte sur l’enchaînement de situations et des conditions qui ont

conduit l’individu à avoir recours, à un moment donné, au système de soins. Elle organise ces

éléments dans un perspective longitudinale et séquentielle, mais en toute logique elle

n’explique pas les causes du recours tardif aux soins. Cela suppose une analyse de ces

trajectoires qui porte sur chaque séquence et qui, selon les définitions de la situation, cherche

les bonnes raisons que l’individu a de recourir ou de ne pas recourir au dépistage et, si les deux

moments sont dissociés, d’avoir recours au système de soin. Cette analyse mobilise la

connaissance disponible sur l’évolution passée de la pathologie et sur le moment de la

contamination qui peuvent être obtenues, soit dans les entretiens et dans leur interprétation,

soit lorsque cela est possible dans le croisement de l’analyse de la trajectoire avec les données

médicales. Ce croisement des données permet de mieux appréhender l’analyse des raisons du

recours ou de l’absence de recours au système de soins en s’appuyant sur la contribution

sociologique à l’analyse des trajectoires. L’approche ne passe pas de corrélations établies à

des causalités attestées ; elle ne conduit pas à dégager un ou des facteurs explicatifs. Mais elle

explique les raisons des conduites et qualifie le contexte social dans lequel ces raisons sont

mises en œuvre.

Conclusion

La démarche adoptée se caractérise de nombreux chevauchements entre une perspective

médicale sur l’accès tardif au système de soin et une perspective sociologique sur les carrières

d’accès aux soins pour des personnes séropositives et des malades du sida. Ces

chevauchements sont inévitables dans la mesure même le retard est un objet médical sur

lequel on demande au sociologue de se pencher. L’objet de la recherche est défini en dehors

du champ de référence du sociologue. L’enjeu pour ce dernier consiste à formuler un point de

vue propre tout en l’articulant avec les préoccupations médicales. Une caractéristique majeure

de la sociologie est de considérer l’individu dans son intelligence de situations et dans le sens

qu’il donne à son activité avec les autres et dans son environnement social. Cette

caractéristique majeure doit alors se trouver au cœur de la perspective développée. Ma

conviction est que l’analyse de carrière est à même de relever les enjeux sociologiques qui sont

posés par cette articulation, là où des approches plus centrées sur les attributs sociaux

présentent des limites car elle délaissent une explication sociologique basée sur les raisons des

acteurs. Elle permet d’articuler les ressources objectives dont disposent les individus et leur

définition de la situation pour caractériser le contexte social de leurs actions. Centrée sur

l’individu, elle procure un cadre de référence qui peut s’accorder au cadre institutionnel et

cognitif dans lequel le patient est appréhendé, sans pour autant entrer dans la conception de

l’individu qui le caractérise. Au delà de la singularité de la question de l’accès aux soins pour

des personnes séropositives et malades du sida, il me semble qu’il y a là un enjeu important

pour une sociologie médicale qui ne se réduise pas à être l’auxiliaire de l‘activité médicale, mais

qui reste en prise avec les questions posées dans la champ de l’activité médicale quoi

constituent une de ses raisons d’être.

1

/

5

100%