réforme de l`onu - Lutte de Classe

1

R

RE

EF

FO

OR

RM

ME

E

D

DE

E

L

L’

’O

ON

NU

U,

,

G

GO

OU

UV

VE

ER

RN

NA

AN

NC

CE

E

M

MO

ON

ND

DI

IA

AL

LE

E

E

ET

T

S

SO

OC

CI

IE

ET

TE

E

C

CI

IV

VI

IL

LE

E

PAR ROGER SANDRI

Le deuxième semestre de 2005 et le premier de 2006 seront marqués par toute une série de mouvements,

assemblées, congrès, destinés à marquer les étapes complémentaires sur la voie de l'économie globale et de la

mondialisation.

La classe ouvrière internationale et les structures nationales dont elle s'est dotée tout au long de son

combat comme de sa démarche organisationnelle sont directement concernées par le processus de

mondialisation.

Il est de plus en plus clair que l'objectif final de la puissance capitaliste mondiale porte sur l'intégration des

organisations ouvrières, destinée à étouffer leur pouvoir de contestation, cette orientation étant assimilable à une

nouvelle forme de totalitarisme de dimension mondiale.

Dans cette structure, le collectif cède le pas à l'individuel, dont la personne vient se fondre dans un

cosmopolitisme où les intérêts de classe, comme les antagonismes naturels qui en découlent – ce que

Montesquieu appelait les contradictions d'intérêts –, devront se fondre à l'intérieur de la cité planétaire d'un Etat

mondial, sorte de nouveau Léviathan.

Chacun comprendra, en particulier les travailleurs avec leurs organisations prenant en charge leurs intérêts

de classe, qu'une conception nouvelle de la société est en gestation, qui, si on n'y prend garde, accélérera la

montée de la barbarie à laquelle nous assistons, ne serait-ce que du fait de l'explosion de richesses inversement

proportionnelle à une montée de la pauvreté, qui touche désormais tous les pays dits « industrialisés ».

2

Au nom de la liberté économique et d'un monde planétaire devenant de plus en plus restreint du fait de

l'amenuisement des distances relatives à un temps maîtrisé par la technique, l'espace politique et économique

devrait lui aussi s'adapter à cette transformation cybernétique.

En réalité, c'est la démocratie et son devenir qui sont aujourd'hui au centre de

cette évolution, interprétée par les classes dominantes comme un élément de

mutation sociétale.

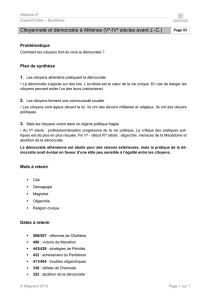

Or qui dit démocratie, dans la pleine acception du terme, dit démocratie politique associée à l'existence de

partis politiques de libre exercIce prenant en charge l'expression libre des citoyens et de leurs intérêts sociétaux

formulés dans un projet de société.

D'autre part, conception liée à la première, le libre exercice de la démocratie est fondé sur la

reconnaissance d'une société constituée par des classes sociales aux intérêts souvent antagoniques. En cela, ce

sont les organisations syndicales de travailleurs, organisations de classe par excellence, qui sont l'expression de

ce constat, celles-ci, dans leur action traditionnelle, liées aux spécificités nationales, agissant sur le seul terrain de

classe, en toute indépendance, pour la défense des intérêts particuliers des travailleurs.

Soyons clairs : au vu des expériences, y compris tragiques, du passé, seule la démocratie politique dite de

délégation est en mesure de garantir cette notion large d'indépendance.

La mondialisation et l'économie globale (l'adjectif n'est pas neutre) ne peuvent aujourd'hui s'accommoder de

ce système, « l'économisme » comme « doctrine globalisante » tendant à se substituer au « politique », comme

dans l'art de gouverner.

La démocratie représentative,.dite de délégation, est aujourd'hui remise en question par les mondialistes et

autres altermondialistes, qui, sous prétexte d'une expression universelle fondée sur les individus et leur personne,

en viennent à rejeter l'existence de l'Etat-nation comme cadre politique géographique, au profit d'un Etat mondial

cosmopolite et uniformisé.

Dans ce système global, là notion de classes sociales aux intérêts divergents s'efface au profit d'une

communauté d'intérêts abolissant les frontières, le monde se transformant en un village planétaire, élargissement

de la notion chrétienne et thomiste (1) formant l'administration au Moyen Age, avec le principe de subsidiarité qui

en est le corollaire.

La conférence de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples, qui s'est tenue à Madrid du 18 au

20 mars 2005, a évoqué cette situation. La réflexion s'est poursuivie à l'occasion de la XIIe Rencontre

internationale pour la défense des conventions de l'OIT, pour la défense de l'indépendance des organisations

syndicales, qui s'est tenue le dimanche 12 juin 2005 à Genève.

L'ensemble des participants à ces manifestations ont rappelé leur attachement aux principes fondant le

mouvement ouvrier, et notamment la nécessité de maintenir et de défendre l'indépendance de classe des

organisations politiques et syndicales représentatives des intérêts ouvriers.

Dans une contribution datée du 24 mai 2005, intitulée « L'OIT à la croisée des chemins », j'ai pu évoquer

les changements risquant d'intervenir, s'agissant de la mission historique confiée à I'OIT depuis 1919, dans

l'élaboration du système conventionnel, qui sera à la base de tous les Codes du travail, mais mis en cause en

1998, sous la forme d'une simple formulation et d'une Charte dite des « droits fondamentaux ».

L'OIT, INSTITUTION SPÉCIALISÉE DE L'ONU, EST NATURELLEMENT CONDUITE

DANS LES FAITS À S'ALIGNER

sur le libéralisme mondial ambiant, fondé sur la flexibilité d'une législation sociale considérée comme trop

contraignante, et sur la déréglementation, consistant à faire sauter l'ensemble des verrous entravant le

développement et l'exercice des diktats économiques imposés par le capitalisme mondial placé sous la tutelle de

l'impérialisme américain et du système multilatéral aux ordres, c'est-à-dire les institutions du mondialisme,

agissant comme supplétifs et exécutants du nouvel ordre impérialiste mondial.

3

Il me faut revenir sur un sujet déjà évoqué lors de la conférence de Madrid, portant sur ce qui est nommé en

toute discrétion « le consensus de Washington ». Cette charte du capitalisme mondial fut proclamée en 1990 par

le FMI et énoncée. par le futur chef de la Banque mondiale, John Williamson, sous la houlette du président des

Etats-Unis, Ronald Reagan, et du Premier ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher. Il faut souligner que

le Français Camdessus remplissait à cette époque une fonction éminente au sein du FMI, celle de directeur

général.

Les objectifs tracés sont clairs :

- réduire le déficit budgétaire ;

- donner la priorité dans les dépenses de l'Etat à la réduction des infrastructures et à tout ce qui assure un retour

économique plutôt qu'aux subventions diverses ;

- réformer le système des impôts en élargissant l'assiette des contributions et en réduisant les taux les plus

élevés ;

- libéraliser les marchés financiers ;

- augmenter le niveau des échanges en favorisant les exportations ;

- libéraliser le commerce en abaissant les droits de douane ;

- favoriser l'investissement étranger ;

- privatiser les entreprises détenues par l'Etat ;

- favoriser la déréglementation et la concurrence dans les secteurs de l'économie ;

- garantir le droit de propriété (et les brevets) pour promouvoir la création de richesses.

Ce décalogue, dit de « l'ajustement structurel », est imposé par le FMI et la Banque mondiale à tous les

pays sollicitant l'aide financière des grands argentiers internationaux.

Mais il est aussi le mot d'ordre de l'ensemble des capitalistes, y compris en Europe, les traités de

Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, etc., puis le projet de traité de Constitution européenne s'en étant largement

inspirés.

On comprend aussi pourquoi les pays en développement, notamment le continent africain, avec sa

population ravagée par le Sida et ses quelque 300 millions d'hommes, de femmes et d'enfants réduits à l'état

d'immense pauvreté, n'arrivent plus à sortir de ce trou en ravin du carcan imposé par les institutions du

mondialisme associées à des dirigeants politiques corrompus et complices de cette tragédie humanitaire.

Proclamée en 1990, ce n'est pas un hasard si cette charte intervient un an après la chute du Mur de Berlin,

mettant fin à la bipolarité mondiale et à l'expérience soviétique. A partir de là, le capitalisme mondial a les mains

libres pour affirmer sa domination.

Pourtant, face à un tel diktat et à ses conséquences sociales, une réaction des masses est toujours à

craindre.

Partant de la situation de misère sociale dans laquelle se trouvent plongés des millions d'êtres humains, et

en premier lieu les travailleurs, ouvriers, paysans, chômeurs et esclaves du monde entier, M. Boutros-Ghali,

ancien secrétaire général de l'ONU, pouvait déclarer en 1995, avant le sommet mondial de Copenhague : « Si

vous n'arrivez pas à trouver une solution aux problèmes du chômage de la désintégration sociale de la pauvreté

généralisée dans toute une partie du monde vous risquez de nouvelles révolutions et de nouveaux déséquilibres

extrêmement graves. »

Il est certain que ce pronostic réaliste de l'ancien secrétaire général de l'ONU formulé il y a dix ans s'est

confirmé un peu partout dans le monde, que ce soit en Irak, au Venezuela, en Amérique latine, et en généraI

dans les anciennes démocraties populaires.

Qu'on ne se méprenne pas ; le vote négatif du peuple français, comme celui du peuple néerlandais, sur la

question de l'Europe et du projet de Constitution participe de la réaction envisagée par Boutros-Ghali, même si

cette réaction apparaît sous une forme diffuse.

4

Mais c'est bien face à cette crainte d'une explosion incontrôlée que l'Assemblée générale de l'ONU se

tiendra en septembre prochain en vue de poursuivre les « objectifs de Millénaire », destinés à canaliser les

éventuelles contestations de l'ordre établi.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1945, L’ORDRE DU JOUR PORTE SUR UNE RÉFORME DES

STRUCTURES DE L'INSTITUTION ORIENTÉE VERS LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DIT DE

« GOUVERNANCE MONDIALE » intégrant à celle-ci un ensemble d'acteurs, et notamment les organisations de

travailleurs invitées à participer' à une « nouvelle gouvernance », sorte de bien commun mondial.

Cette réforme de l'ONU aura sans nul doute des répercussions dépassant largement les limites historiques

d'une institution née en.1945.

(1) Se référant au dominicain Thomas d'Aquin.

La réforme de l’ONU Gouvernance mondiale et société civile.

La Commission pour la dimension sociale de la mondialisation constituée au sein de l'OIT a élaboré ses

recommandations :

« Pour une nouvelle gouvernance mondiale équitable et intégratrice des valeurs universelles et des droits

de l'homme, qui doit être mise en œuvre avec tous les acteurs : gouvernements, parlementaires, entreprises,

membres de la société civile, organisations syndicales, organisations internationales. »

De quoi s'agit-il ? L'objectif est de conduire l'Organisation des Nations unies, née en 1945, après le dernier

conflit mondial, à se transformer en une institution du gouvernement mondial, chargée de prendre en charge

l'évolution du monde depuis 1989, date de la chute du Mur de Berlin.

LA MOITIE DES 6 MILLIARDS D’HABITANTS DE LA PLANETE VIT

DANS UNE SITUATION NE CESSANT DE SE DEGRADER.

La concentration capitaliste a favorisé

l'émergence et le rôle politique des sociétés et

groupes transnationaux, accentuant la pression qu'ils

exercent sur les Etats-nations, afin de les contraindre

à favoriser dans les meilleures conditions l'exploitation

de la force de travail, d'une part, et des mises à leur

disposition des services publics, jusqu'à l'obligation de

les privatiser, d'autre part.

Le nomadisme industriel et commercial devient

un moyen de pression énorme sur les Etats-nations.

Les délocalisations des sous-traitants et, par relation,

des entreprises mères entrent dans les nouvelles

méthodes de management que l'on connaît, avec les

conséquences terribles qui en résultent pour les

travailleurs concernés.

Les soubresauts économiques, financiers et

boursiers qui ont agité les pays d' Asie du Sud-Est,

comme la Thaïlande et l'Indonésie ou la Malaisie,

mais aussi l'Amérique latine, l'Argentine en particulier,

sont marqués de l'empreinte des sociétés

transnationales, imprimant un coup d'arrêt à une

augmentation des coûts salariaux, censés porter

préjudice à leurs intérêts. La collusion entre les

spéculateurs du groupe de George Soros, les sociétés

transnationales et les institutions internationales, en

premier lieu le FMI, va anéantir le peu d'autorité

encore détenue par les gouvernements nationaux

concernés, en les forçant à libéraliser encore plus leur

économie.

Ceux-ci devaient finalement se plier aux

conditions imposées par les sociétés transnationales,

toujours soucieuses de créer partout des conditions

optimales d'exploitation de la main-d'œuvre, comme

aux injonctions du FMI, leur imposant les clauses du

« consensus de Washington ». Paradoxalement, le

seul pays ayant refusé les conditions draconiennes

imposées par les: tuteurs financiers désignés, en

l'occurrence la Malaisie, va tirer son épingle du jeu.

Les conséquences sociales de ces politiques

sont connues. Le fossé entre les pays pauvres et les

pays riches continue à se creuser.

Aujourd'hui, on admet que la moitié des 6

milliards d'habitants de la planète vit dans une

situation ne cessant de se dégrader. Comme il a été

souvent souligné, un continent comme l'Afrique

continue à se désagréger physiquement et

socialement. La récente réunion du G 8, fer de lance

5

de l'impérialisme, n'a rien apporté de nouveau.

Au-delà des apparences, aujourd'hui, les

populations des « pays riches » ne sont pas

épargnées.

Avec la crise du mode de production capitaliste

qui se prolonge, les pays industrialisés connaissent

aujourd’hui de profondes crises sociales, avec la

persistance d’un chômage, qui dans la seule Europe

concerne 25 millions de personnes.

Les pays d'Europe de l'Est, sortis du ghetto

stalinien, connaissent une situation de misère

endémique, les anciennes bureaucraties staliniennes

s'étant reconverties en ardents zélateurs d'un

libéralisme débridé, téléguidé sous différentes formes

par l'impérialisme américain, avec l'OTAN agissant

comme bras séculier: les populations, pour une partie

d'entre elles, se retrouvent dans une situation

identique à celle qu'elles connaissaient au début du

XXe siècle, avant la révolution bolchevique de 1917.

En conséquence, la crainte manifestée par

Boutros-Ghali en 1995 de risques d'une explosion

générale s'amplifie. Sous plusieurs formes, la

contestation s'élargit à de nombreuses couches de la

société. Pour l'ensemble des dirigeants du monde

entier, acquis à la pensée unique, la canalisation du

mouvement de centralisation devient urgente.

LE CARACTÈRE TOTALITAIRE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PRISE COMME UN ENSEMBLE

Cela passe donc, selon eux, par l'institution

d'une « nouvelle gouvernance », c'est-à-dire un

gouvernement mondial agissant par-dessus les Etats-

nations, ceux-ci ne répondant plus à la logistique de

l’économie globale et de la mondialisation.

Cette « nouvelle gouvernance » est censée

associer le maximum d'individus et de groupes

d'individus à la recherche d'un « bien commun

universel ».

Toutes les couches de la société-mondiale sont

donc invitées à participer à l'élaboration et à la mise

en place de cette nouvelle gouvernance, dont la

réforme de l'ONU, au centre de l'Assemblée générale

de septembre 2005, deviendrait l'axe central.

La structure de cette nouvelle gouvernance

mondiale tend à donner une place et une fonction

centrale à ce qu'on nomme désormais « la société

civile ». Cette formule bateau de « société civile » est

devenue le mot d'ordre des partisans d'une nouvelle

démocratie, rejetant la démocratie politique

représentative, liée à l'Etat-nation, au profit d'une

démocratie dite « participative ».

En France, les adeptes de cette conception vont

se regrouper aussi bien dans les milieux de droite que

dans les milieux de gauche. D'une part, le gaullisme

dit social s'est toujours réclamé de la participation.

D'autre part, à gauche, les rocardiens et les

catholiques de gauche comme le courant mendésiste,

sous différentes appellations, défendaient la même

logique, y compris lorsqu'ils proclamaient leur

attachement à l'autogestion.

Aujourd'hui, opportunisme ou pas, on peut

s'étonner d'entendre les dirigeants du PCF, comme

ceux de la LCR, défendre les vertus de la

« démocratie participative ».

La commission pour la dimension sociale de la

mondialisation au sein de l'OIT, en fixant le schéma de

cette nouvelle gouvernance mondiale, attribue une

place prépondérante à cette société civile.

Les formules ne sont jamais neutres. Or la

« société civile », dont on fait une entité propre, est un

non-concept. Qu'est-ce que la société civile ? Ce sont

les individus constituant la base de la société

humaine, qui s'est développée tout au long de

l'histoire de l'humanité, simultanément à l'émergence

de structures sociales et politiques, c'est-à-dire les

classes sociales, composant la société civile dans sa

totalité.

DEPUIS 1789, CE SONT LES PARTIS POLITIQUES QUIPRENNENT EN CHARGE

LES INTÉRÊTS DES CITOYENS

De la démocratie grecque à la démocratie

romaine, la fonction dans une société compartimentée et définie par la classe dominante, s'identifiant à l'Etat.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%