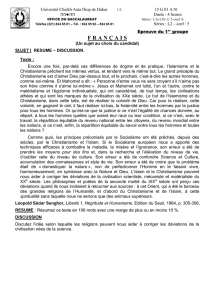

Deux visions du christianisme - Alexandre Men

Un lien entre les mondes.

Deux conceptions du christianisme

Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski met en scène deux figures antinomiques : le

starets Zossime et son opposant Théraponte. Le starets Zossime apparaît comme un

personnage lumineux, un homme aux vues larges et éclairées sur le monde, le destin de

l’homme, le rapport de l’homme à l’étérnité et à Dieu. Certains critiques littéraires pensent

que Dostoïevsky à pris pour le modèle le fameux starets Ambroise d’Optina, qui a été

canonisé par l’Eglise orthodoxe russe au moment du millénaire de la christianisation de la

Russie. […]

Le monastère Optina n’était pas typique. Il a constitué une exception dans l’histoire de

notre Eglise. C’est justement cela qui y attirait les représentants de notre culture,

Khomiakov, Kiréïevski, Dostoïevski, Soloviev, Léon Tolstoï, Léontiev, Serge Boulgakov et de

nombreux autres penseurs. Ceux-ci ne cherchaient pas à aller dans d'autres monastères;

l'étonnante originalité d'Optina les attirait. [...]

Les starets et les moines de ce monastère partageaient les soucis des intellectuels de leur

temps. Tolstoï et Dostoïevski pouvaient discuter avec eux non seulement de leurs

difficultés personnelles, mais des problèmes de toute l'humanité, de toute la culture. C'est

pour cela, précisément, que Dostoïevski a créé son starets Zossime en ayant l’œil sur

Optina. Ce monastère représentait pour lui une alternative, une ouverture, une conception

ouverte de l'orthodoxie et du christianisme.

Dans le monastère du roman de Dostoïevski, nous voyons un autre homme : le starets

Théraponte. Un fameux ascète, un puissant vieillard, vêtu d'un manteau de soldat avec un

ceinturon, comme un mendiant. Il déteste le starets Zossime ; même le jour de sa mort, il

ne se gène pas de venir près de son cercueil pour l'accuser. Si vous ne l'avez pas encore

fait, lisez ce grand roman - épopée. Dans le cadre d'une seule et même orthodoxie, d'une

Église, d'une culture, d'un monastère, vous verrez s'affronter violemment deux forces

totalement antagonistes. (le phénomène créé par l'écrivain nous fait comprendre qu'à

l'intérieur de la culture chrétienne, tout n'est pas uniforme, tout ne petit pas être réduit

à un seul schéma.

Je ne parlerai pas de toutes les divisions que le monde chrétien a connues en vingt siècles,

ni de la rupture, au temps des premiers conciles, entre ariens et orthodoxes, entre

orthodoxes et monophysites. Je ne parlerai pas non plus du grand et tragique schisme

entre le monde chrétien d'Occident et celui d'Orient, c'est-à-dire le catholicisme et

l'orthodoxie. [...] Là aussi, deux conceptions du christianisme se sont affrontée, comme,

plus tard, en Occident, s'opposeront le catholicisme et le protestantisme, lui-même

traversé de plusieurs courants. [...]

La culture orthodoxe repose sur deux traditions. La première, dès le début la plus

importante, c'est l'Évangile, la doctrine et la proclamation du Dieu-homme, c'est-à-dire du

mystère de l'Éternel et du mystère de l'homme. Cette doctrine estime que l'homme est,

aux yeux du Créateur, un être exceptionnellement important et élevé. Elle affirme que

l'être humain s'élève au-dessus de tout le monde créé, parce que l’Éternité elle-même est

entrée en contact avec lui, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu,

qu'en lui existe ce qu'on pourrait appeler un programme de développement : d'un être

apparenté aux animaux, il doit devenir un être apparenté au ciel.

La seconde tradition, elle, est née dès avant le christianisme. C'est la tradition de la

pratique ascétique. Une tradition exceptionnellement importante qui comprend une grande

expérience d'introspection, de prière intérieure, de travail sur soi pour faire grandir la

personne. Originaire surtout d'Inde et de Grèce, adoptée par l'Église quelques siècles

après la manifestation sur terre du Christ, elle tend à considérer le monde extérieur

comme une chose étrangère, hétérogène, une réalité dont il fallait s'écarter, à l'égard de

laquelle il convenait de prendre ses distances.

Cette attitude se justifie-t-elle ? Bien sûr. Chacun de nous sait avec quelle énergie

l'homme qui cherche la profondeur, le silence, la contemplation, la sagesse éternelle, doit

s'écarter de la vanité, du bruit, de la vie superficielle et sans utilité qui l'entourent pour

se trouver lui-même. Concentrée sur certaines paroles de l'Évangile, arrachées, il est vrai,

à leur contexte “N'aimez pas ce qui est dans le monde” (1 Jn 2, 15 ) – cette tendance a

d'abord fait valoir ses droits dans les milieux monastiques, dans des courants particuliers

de l'Église. Puis, à mesure qu'elle se renforçait, grâce à son énergie spirituelle, elle s'est

imperceptiblement imposée, au point de quasiment occulter le principe et la source de la

divino-humanité. Or, si dans les évangiles il est dit : “ N'aimez pas le monde”, il est dit aussi

que “ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver ” (Jn 3, 16). [...]

Dans la pratique, cette attitude ascétique s’est révélée plutôt problématique. Le

christianisme qui ne se considère pas du monde, qui se veut étranger au monde qui

l’entoure, à l’histoire, à la création, à la culture, s’est certes développé selon sa propre voie.

Mais il n’a pu être conséquent jusqu’au bout. Il a crée, lui aussi, des valeurs culturelles. Les

monastères, tout ascétique que soit la vie entre leurs murs, ont produit des grands

peintres, des chroniqueurs, des maîtres du récit historique, des architectes. Cette

culture-là s’est forgée en dépit de la tendance fondamentale qui plaçait le christianisme en

dehors ou au-dessus du monde.

L’histoire de la culture russe a connu un véritable heurt entre ces deux tendances, un

conflit qui s’est transformé en antagonisme. Pour la société laïque du début du XIX- e

siècle, ce christianisme étranger au monde s’identifiait d’autant plus avec l’orthodoxie que

les orthodoxes eux-mêmes cédaient facilement à cette identification. Résultat : toute

initiative bascula dans le camp de ceux qui étaient “ du monde ”. La justice sociale,

l’organisation de la société, la résolution de problèmes aussi cruciaux que le servage, tout

devint du ressort de l’État, fut soustrait à l’Église. Comme si ces questions avaient perdu

tout intérêt pour les chrétiens. C’est ainsi que naquit l’indifférence envers ce monde qui

passe et qu’apparut un pénible schisme intérieur.

Durant tout le XIX- e siècle – encore que le processus ait commencé au XVIII-e siècle –

ce schisme n’a cessé de s’approfondir. Même les écrivains chrétiens comme Dostoïevski

connaissaient mal la vraie tradition de l’Église. Et que dire des représentants de l’Église qui

étaient loin du monde profane ? Il s’est développé deux langues différentes, comme

étrangères l’une à l’autre, au sens propre du mot : une langue d’église et une langue du

monde. La langue ecclésiastique à intégré quantité de “slavonismes” […], raison pour laquelle

les traductions russes de la Bible au XIX- e siècle on vite vieilli : elles ne correspondaient

pas à la langue de Pouchkine, Gogol, Tolstoï et Dostoïevski. De son côté, la langue du monde

se développait de manière autonome.

C'est à cette époque, du temps de Nicolas I-er, qu'apparaît un grand auteur russe,

l'archimandrite Alexandre Boukharev1. Moine à la Trinité-Saint-Serge, savant théologien

et bibliste, il publia L'orthodoxie et Sa relation à la modernité. Ce livre fut le premier à

soulever la question des deux conceptions que nous avons évoquées, à affirmer la nécessité

de les réunir. Pour l'auteur, les problèmes qui agitent l'humanité - la culture, la création, la

justice sociale et bien d'autres - ne sont pas indifférents au christianisme; au contraire,

les idéaux spirituels de l'Évangile peuvent jouer un grand rôle dans leur résolution.

Mais on cria haro sur Boukharev. On le dénigra dans la presse. On le persécuta tellement

qu'il finit par jeter son froc et abandonner ses fonctions ecclésiastiques. Il travailla

comme journaliste et mourut bientôt dans la misère et l'oubli. On conserva longtemps son

souvenir. Au début du XX-e siècle, Florenski rassembla ses œuvres. Nombre de ses écrits

demeurent inédits.

Plus tard, Tolstoï posa la même question, mais tout autrement. Pour lui, l'héritage du

christianisme - comme accumulation de traditions développées à partir de l'Évangile - n'est

qu'un fardeau inutile, le poids des siècles. Il propose de tout rejeter pour revenir au noyau

de départ. D'aucuns pourraient dire qu'il a suivi les orientations du protestantisme. Ce

n'est pas exact, car Tolstoï, en tant que penseur, n'a jamais été chrétien. Il avait une

autre forme de pensée, proche des doctrines orientales de l'Inde et de la Chine. C'est

pourquoi son conflit avec la théologie et avec l'Église ne s'apparente pas à une opposition

entre deux conceptions du christianisme ; il faut plutôt le considérer comme un phénomène

connexe.

Quant à Vladimir Soloviov2, grande figure de la philosophie mondiale, il sut, à une époque où

le matérialisme et le positivisme régnaient en maîtres, aborder d'une manière percutante

le problème des valeurs spirituelles et toucher les cercles les plus cultivés de son temps.

Des personnalités aussi universelles sont extrêmement rares. Soloviov réunissait en lui le

poète et le critique, le philosophe et le théologien, l'historien de la philosophie et le

journaliste.

Dans ses Leçons Sur la divino-humanité, Soloviov a posé cette question : la Bonne Nouvelle

du Christ n'est-elle qu'une méthode individuelle pour le salut de l'âme ? N'est-elle que la

voie personnelle de chaque homme, qui se perfectionne pour obtenir après sa mort la

béatitude éternelle ? Si c'est le cas, le christianisme ne se différencierait pas des autres

systèmes religieux ; ne trouve-t-on pas, en effet, la même idée dans l'islam et dans les

religions orientales ? Soloviov adopte un tout autre point de vue. Pour lui, le christianisme

est la ligne qui unit le supérieur et l'inférieur, le divin et l'humain. Si la spiritualité

chrétienne est divino-humaine, cela veut dire que rien dans l'histoire ne lui est indifférent.

Cela signifie que l'idéal chrétien peut tout intégrer, aussi bien les problèmes sociaux et

moraux de la société que l'art. Soloviov a créé une grande synthèse pour que les deux

conceptions du christianisme retrouvent leur unité intrinsèque.

Au XX- e siècle, le successeur de Soloviov est Nicolas Berdiaev3.

Un esprit puissant, un penseur lumineux et audacieux. Il est connu dans le monde entier,

des congrès sont organisés pour étudier sa pensée. Malheureusement, les livres de

Berdiaev n'étaient pas édités en Russie et presque personne ne connaissait son nom.

Berdiaev a écrit quelques articles qui avaient le titre de notre entretien d'aujourd'hui:

“Deux conceptions du christianisme4”. Il a affiné et formulé ce thème. Il l'a considéré sous

deux points de vue en apparence antagonistes : le salut et la création.

Certains chrétiens considèrent que le plus important est le perfectionnement intérieur,

donc le mouvement vers le salut, et ils rejettent tout le reste. Pour eux, la puissance

créatrice de l'homme est restée dans le monde, en dehors de l'Église, comme privée de

l'esprit, de la lumière contenue dans la dynamique des évangiles. Sous l'influence de cette

vision des choses, l'homme, curieusement, s'est mis à s'abaisser. L'humilité - ce grand mot

dont nous parle le Christ - est devenue synonyme de compromis, de pitoyable esprit de

conciliation, d'accord avec le mal : s'humilier, c'est reconnaître le mal. D'où la

non-acceptation des protestations, quelles qu'elles soient, le refus de tout geste

audacieux.

Il y a dans cette conception un abaissement de l'homme qui pique au vif Berdiaev. D'une

part, dit-il, toute relation avec le mal profite, en fin de compte, au mal ; bien que le Christ

dise de lui-même qu'il est doux et humble de cœur, il n'a jamais enseigné à pactiser avec le

mal. D'autre part, pour lui, la foi et la spiritualité doivent élever l'homme, le redresser,

parce que l'homme est l'image de Dieu, un être supérieur. L'Évangile contient aussi un

enseignement sur l'homme. Il parle de la grandeur de l'homme sur lequel tombe la lumière

du ciel. C'est pourquoi Berdiaev définit l'humilité tout autrement, comme une ouverture à

tout, comme la disposition à accepter un autre point de vue, à écouter, à entendre la voix

de l'homme et la voix de Dieu. L'humilité est aux antipodes de l'orgueil qui n'entend que

lui-même. L'orgueil est refermé sur soi, il se dévore, il vit dans son monde, dans sa prison.

Berdiaev a essayé de trouver l'unité entre les différents courants antagonistes qui

déchiraient l'Église. Malheureusement, la tendance au conflit demeure encore aujourd'hui.

[. . . ]

Pourquoi est-il important que nous sachions cela, nous tous, croyants et incroyants ? Parce

qu'aujourd'hui, en rendant à notre culture certaines valeurs perdues ou à demi oubliées,

nous retrouvons les valeurs créées par l'Église orthodoxe russe et le christianisme au fil

des siècles. Les gens, souvent, ne voient que confusément la richesse et le caractère

profondément contradictoire du phénomène chrétien. Ils considèrent le christianisme

comme un corps homogène, l'Église comme porteuse d'une opinion officielle bien définie,

avec un système idéologique précis et bien élaboré, en théorie et en pratique. Et quand ils

découvrent les tendances, diverses et contradictoires, qui sont apparues à travers leur

histoire, ils sont découragés. Qu'on veuille marcher sur le chemin du christianisme ou qu'on

s'y intéresse simplement comme phénomène culturel, il faut tenir compte de cette

diversité si on désire le comprendre objectivement et pouvoir s'y orienter.

Dans les périodes de gels ou de troubles sociaux, comme pendant les guerres, les gens se

divisent vite en deux catégories : “ nous ” et les autres, les croyants et les incroyants, etc.

C'est un schéma réducteur qui perdure pour ceux qui ne font qu'entrer superficiellement

dans l’Église. Or, pour un vrai chrétien, un païen éloigné de l'Église peut se révéler plus

proche de lui qu'un de ses coreligionnaires. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi, parce que le

christianisme n'a pas une interprétation unique qui lui serait totalement adéquate.

En fait, les deux tendances apparemment antagonistes et irréconciliables dont nous avons

parlé - un christianisme qui n'est pas du monde et nie la culture, un autre christianisme qui

tend à participer à la création culturelle - ont autrefois été unies dans l'Église. Mais il y a

longtemps. Quand, pour la première fois, le christianisme est descendu dans l'arène du

monde antique, il s'est trouvé confronté à cette question : que faire de cet héritage ? Que

faire de la philosophie, de l'art, de la littérature, de l'immense édifice de la culture

antique? Tout cela n'est-il que déchets ? Tout cela a-t-il fait son temps ? Faut-il tout

liquider?

Nombreuses étaient les personnes de cet avis, prêtes à agir dans ce sens. Mais la réponse

des “classiques” de la pensée chrétienne - ceux qu'on appelle les Pères de l'Église - fut, à

l'inverse, positive. Le christianisme peut et doit être ouvert à toutes ces activités. C'est

parce qu'ils étaient ouverts que les pères de l'Église ont été le plus souvent des écrivains,

des penseurs, des poètes, des personnalités publiques qui ont marqué leur temps. Ils ne

considéraient pas les activités humaines et les problèmes du monde comme étrangers ou

indignes du christianisme.

Ainsi, saint Jean Chrisostome non seulement a réfléchi sur l'inégalité, mais il a combattu

l'oppression sociale, la répartition injuste des biens matériels. Au IV- e siècle, saint

Augustin écrit qu'un État sans loi ne diffère en rien d'une bande de brigands. Saint Basile

le Grand5, lui, publie un texte consacré spécialement à la valeur de la littérature païenne

pour les jeunes chrétiens . Vous trouverez également chez saint Grégoire le Théologien de

merveilleuses lettres humoristiques, des vers qu'il écrirait à son ami. [...]

Dans cet immense patrimoine des Pères de l'Église, il y a cependant un chapitre particulier

: l'héritage des Pères du désert, des moines. Il a été rasssemblé dans l'immense recueil de

la Philocalie6. Un livre merveilleux, éternel, qui peut apporter beaucoup. Malheureusement,

cette tradition a éclipsé tout le reste et l'héritage des saints Pères a été perçu comme une

négation de la culture, alors qu'en fait il en va tout autrement. La voie philocalique, en

réalité, était d'abord destinée aux personnes qu'on appelait “ solitaires ” - en russe “inok”,

c'est-à-dire qui mène une vie autre. Le solitaire est celui qui vit consciemment hors du

monde, non parce qu'il méprise le monde, mais parce qu'il a fait le choix d'une autre voie.

Depuis la fin du siècle passé, on observe un retour de la pensée chrétienne à la tradition

des Pères de l'Église ; c'est, en fait, le retour du christianisme à un modèle ouvert, qui

participe à tout le mouvement de la société humaine. Berdiaev a appelé ce processus

“l'ecclésialisation du monde”. Comprenons-nous bien : ce mot ne signifie pas que certains

éléments historiques de l'Église sont imposés à la culture profane mondiale. Non, cela veut

dire que le profane n'existe pas.

Je ne sais pas, moi, ce qu'est le profane. C'est un terme historique conventionnel. [...] Pour

moi, il n'y a pas, d'un côté, une littérature sacrée et, de l'autre, une littérature profane. Il

y a une bonne littérature - inspirée - et une autre littérature, mauvaise, d'où l'esprit est

absent. Une littérature véritablement bonne peut toujours être reliée à une spiritualité

élevée, à des problèmes éternels.

Toutes les formes d'art et les aspects les plus divers de la création sont concernés. Le

christianisme ne craint rien de tout cela. Il est ouvert. Le modèle étroit, détaché du

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%