turquie - Geographica

1

TURQUIE

Article écrit par Ali KAZANCIGIL, Robert MANTRAN, Xavier de PLANHOL

Xavier de PLANHOL,

Ali KAZANCIGIL

La Turquie (779

452 kilomètres carrés) résulte du repli, sur la péninsule anatolienne et une partie de la Thrace, des populations formant la nationalité

turque après la dislocation de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Ces pays étaient déjà le centre de gravité de la

population turque, mais celle-ci a été renforcée par le retour de nombreux réfugiés des Balkans et de Grèce, tandis que l'extermination

de la population arménienne lors de la guerre de 1914-1918 et le départ de la quasi-totalité de la population grecque lors des

échanges consécutifs à la guerre de 1921-1923 venaient assurer la prépondérance écrasante de la population musulmane, qui

comprend encore une forte minorité kurde (6,2 % de la population en 1982) dans le Sud-Est. La fixation de la nouvelle capitale à

Ankara, au cœur de l'Anatolie, au détriment d'Istanbul, a été la manifestation la plus spectaculaire de cette nouvelle structure

territoriale et de cette homogénéité nationale accrue. Relativement sous-peuplée il y a un demi-siècle, l'Anatolie a pu fournir l'espace

suffisant pour absorber une population en croissance rapide (56 969 109 habitants au recensement de 1990 contre environ 14 millions

en 1927). Mais cette extension de l'occupation du sol s'est faite essentiellement dans les régions arides du plateau ou dans les vallées

montagneuses, entraînant un développement de l'agriculture céréalière vivrière dont les rendements restent aléatoires ; le

rétrécissement de la marge d'espace disponible rend nécessaire une intensification des méthodes de culture dans une économie qui

reste principalement agricole.

Turquie

2

Carte politique de la Turquie

Turquie

Turquie (1793 ; modif. 1844, off. 1936). Le croissant et l'étoile à cinq branches, symboles

constants de l'islam, figurent en blanc sur le champ rouge du drapeau turc, créé en 1793 par le

sultan Selim III (mais l'étoile n'a été ajoutée qu'en 1844). Toutefois, si l'on en croit diverses

légendes, ces astres étaient honorés ici bien …

3

Xavier de PLANHOL

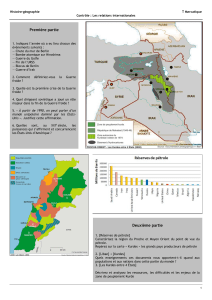

Le destin historique de la Turquie a toujours été influencé par sa situation géographique à la jonction des Balkans et du Moyen-Orient.

Aux xixe et xxe siècles, son importance stratégique a constamment attiré sur elle l'attention encombrante des grandes puissances qui

dominaient le système interétatique. Élément clé de la stratégie occidentale, longeant le flanc méridional de l'U.R.S.S. et entourée à

l'est et au sud de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie, à l'ouest de la Grèce et de la Bulgarie, l'Anatolie s'étire comme un trait d'union entre

deux civilisations – l'Islam et la Chrétienté – et deux systèmes socio-économiques – le capitalisme et le socialisme. Écartelée entre son

passé impérial et la volonté de ses élites de l'intégrer à l'Europe occidentale, elle a toujours éprouvé des difficultés à surmonter ses

contradictions, dont celles d'ordre culturel ne sont pas les moindres.

La création, en 1923, par la révolution kémaliste, d'un État-nation républicain a fourni un cadre politique et institutionnel propice au

développement de la société turque. Cependant, les difficultés et les contradictions ne manquent pas, qui rendent aléatoires les efforts

de progrès et de développement. La dépendance économique et politique dans laquelle se trouve la Turquie vis-à-vis de l'Occident ne

lui permet pas de mener une politique autocentrée. Les inégalités sociales constituent un frein au développement économique et

créent des tensions entre les classes sociales et des blocages dans le système politique. Les institutions politiques n'ont pas toujours

pu s'adapter à l'évolution de la société civile, à l'essor du secteur privé, parallèlement à l'économie étatisée, à l'éclosion de

mouvements sociaux et au pluralisme idéologique, qui ont donné à la Turquie une configuration structurellement, fonctionnellement et

idéologiquement plus éclatée et différenciée. Ainsi, les déséquilibres économiques, politiques, sociaux et culturels débouchèrent-ils

périodiquement sur des crises profondes et l'interruption du processus démocratique, comme ce fut le cas en 1960, 1971 et 1980.

Une des manifestations de cette crise a été le terrorisme, qui a trouvé des soutiens à l'intérieur comme à l'extérieur et qui a failli

déstabiliser la Turquie à la fin des années soixante-dix. La violence politique opposant l'extrême gauche et l'extrême droite, mais

essentiellement alimentée par cette dernière, a trouvé des appuis au sein de l'État, de l'armée et de certains milieux d'affaires. Elle a

été aggravée par la radicalisation des mouvements nationalistes kurdes, dont une partie s'est lancée, au début des années quatre-

vingt, dans une guérilla sanglante qui a fait de nombreuses victimes dans le Sud-Est anatolien.

Ancrée à l'Occident, membre de l'Alliance atlantique, qui la considère comme une pièce stratégique importante située sur les marches

orientales de l'Europe, la Turquie n'en rencontre pas moins une certaine indifférence, voire une froideur, des organisations politiques,

économiques et financières de l'Occident, vis-à-vis de ses difficultés économiques ou ses problèmes de politique extérieure.

Cependant, les efforts de démocratisation progressive qu'elle a entrepris depuis le milieu des années quatre-vingt, accompagnés de

politiques visant à assainir l'économie, ont contribué à améliorer son crédit auprès de ses alliés européens. Le gouvernement d'Ankara

accorde désormais la priorité absolue à l'intégration de la Turquie dans la Communauté économique européenne. Il a officiellement

posé sa candidature en avril 1987, pour devenir le treizième membre de la C.E.E. et toute sa politique étrangère est guidée par cet

objectif, même si la coopération politique et économique qu'il a développée avec les pays socialistes et le Tiers Monde, en particulier

avec les pays islamiques, continue de retenir son attention. La priorité accordée à l'objectif de faire de la Turquie un pays européen à

4

part entière n'empêche donc pas les dirigeants turcs de poursuivre une diversification des relations extérieures, conformément à la

situation géographique et à la vocation historique de leur pays.

Ali KAZANCIGIL

web://dvd-web.universalis.fr/v14/plusSurInternet=C000098SI2

Conditions naturelles et mise en valeur

web://dvd-web.universalis.fr/v14/plusSurInternet=C000098SI3

Milieux naturels et conditions historiques

La vie de la Turquie est dominée par le contraste entre le haut plateau d'Anatolie et d'Arménie, subaride et presque complètement

déboisé, où règne un climat continental à hiver rigoureux, et les bourrelets montagneux périphériques (Taurus au sud, chaînes

Pontiques au nord), fortement arrosés et encore largement forestiers, qui dominent des franges littorales de climat subtropical à hiver

tiède, favorable aux cultures arbustives. Le même contraste est reproduit à une échelle moindre dans la partie européenne du pays,

entre la steppe intérieure thrace et ses bordures de montagnes et collines. La péninsule steppique s'entoure d'une ceinture de forêts et

de vergers. Sur le haut plateau lui-même, le relèvement général de la surface de base, qui passe de 800 ou 1 000 mètres en Anatolie

occidentale et centrale à plus de 2 000 mètres à l'Est et au Nord-Est, crée dans cette dernière région des conditions climatiques

hivernales encore plus sévères, tout en entraînant une augmentation de la pluviosité (sous forme de pluies continentales d'été propices

à la végétation) ; les parties les plus sèches du pays se situent au centre de la péninsule, sans d'ailleurs que la pluviosité y descende

jamais au-dessous de 200 millimètres annuels, ce qui permet partout la culture pluviale des céréales.

En fait, ces oppositions régionales naturelles sont loin de se refléter directement dans la répartition géographique de la population et

des activités. À la suite des invasions turques (fin du xie s.), la plus grande partie de la péninsule fut livrée pour des siècles au parcours

des nomades, qui trouvaient dans les massifs montagneux leurs pâturages d'été et hivernèrent longtemps dans les basses plaines

égéennes et méditerranéennes, vouées à une régression quasi totale. La continuité de l'occupation du sol ne fut assurée qu'en un petit

nombre de foyers privilégiés : oasis urbaines sur le plateau, vallées arméniennes de l'Anti-Taurus ou grecques de

Cappadoce et surtout frange côtière est-pontique. La végétation forestière

épaisse qui recouvrait cette dernière ainsi qu'un climat humide la rendaient impénétrable aux nomades de la steppe et à leurs

chameaux ; elle trouva son expression politique dans la résistance de l'empire de Trébizonde jusqu'en 1461 et, exempte de

dévastations, vit se maintenir et se développer une concentration de population rurale qui reste la plus importante du pays, groupant

plus de trois millions de paysans sur cet étroit versant littoral, entre le Yeşil Irmak et la frontière soviétique. Mais ailleurs le

repeuplement des plaines fut lent. Amorcé dès le xviiie siècle sur la façade égéenne autour des ports en relation avec l'Europe, il ne

s'accéléra guère que dans la seconde moitié du xixe siècle et au xxe siècle, sur la façade méditerranéenne, en Pamphylie et en Cilicie.

C'est la pression démographique contemporaine seule qui fait remonter la limite de l'habitat permanent, restée jusqu'alors très basse

sur le flanc des montagnes livrées aux nomades, et qui a conduit peu à peu, au cours de la première moitié du xxe siècle, à

5

transformer en villages fixes les établissements pastoraux d'été éparpillés dans la steppe centre-anatolienne autour des rares noyaux

permanents. À côté des nomades progressivement sédentarisés, un élément capital dans ce repeuplement a été constitué par les

muhacir (mouhadjir), réfugiés arrivés depuis deux siècles en liaison avec le recul de la puissance ottomane dans les Balkans et avec la

conquête russe des pays musulmans de Crimée, du Caucase et d'Asie centrale (en dernier lieu, 460 000 en provenance de Grèce et

des Balkans de 1921 à 1928, et encore 155 000 de Bulgarie au cours de l'hiver 1950-1951). Leur nombre total peut être évalué à trois

millions, sans doute près du triple avec leurs descendants, soit environ le cinquième de la population actuelle du pays. L'unité de ces

réfugiés reposait non sur la langue mais sur la seule religion musulmane (il y a ainsi notamment un nombre important de Crétois

musulmans de dialecte grec et des Tcherkesses caucasiens). Se mêlant peu aux autochtones mais insérés en communautés

organisées dans la trame du peuplement préexistant, ils ont contribué de façon décisive à remplir la carte encore bien vide de

l'Anatolie du xixe siècle. Plus que des régions homogènes, le pays comporte ainsi une extraordinaire mosaïque de villages, d'origine et

de degré d'évolution très différents.

La Cappadoce

Le village de Üçhisar en hiver, dans la province de Cappadoce, au sud-est d'Ankara.

web://dvd-web.universalis.fr/v14/plusSurInternet=C000098SI4

La vie rurale : caractères généraux

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

1

/

124

100%