ANAE N° 128

ANAE N° 128

2014, Vol 26, tome I

« Quoi de neuf dans les Troubles

Spécifiques de l’Apprentissage »

Dossier coordonné par le Pr Yves Chaix (Toulouse)

Contacté pour coordonner un numéro de la revue

A.N.A.E. sur les troubles de l’apprentissage, j’ai

accepté avec enthousiasme dans un premier temps

mais une certaine anxiété m’a gagnée par la suite.

Plusieurs numéros d’A.N.A.E. ayant déjà été

consacrés à ce thème, que proposer dans ce domaine

qui puisse intéresser les lecteurs ? Certainement pas une mise au point sur chacun des troubles

que l’on peut trouver aisément, par exemple dans l’expertise collective de l’INSERM. J’ai

donc décidé de suivre la célèbre phrase de Bugs Bunny à Elmer « Euh, quoi de neuf

docteur ? » pour réaliser ce numéro : quelles sont les nouveautés ou les originalités dans

chacun des troubles de l’apprentissage de la Lecture, du Calcul, et de l’Ecriture ?

J’ai bien sûr du faire des choix quant aux auteurs, ne pouvant demander à tous les spécialistes

reconnus une contribution et j’espère qu’ils ne m’en tiendront pas rigueur. Mes choix ont été

guidés par la volonté d’associer des personnalités reconnues dans le domaine des troubles de

l’apprentissage à de plus jeunes chercheurs à l’origine de travaux innovants qui annoncent la

relève. Ce dossier est donc volontairement constitué d’articles de synthèses et d’autres plus

expérimentaux.

Parmi les nouveautés dans les troubles de l’apprentissage, il est difficile de ne pas consacrer

un premier article à la publication récente du DSM-5 avec la volonté de mettre en exergue les

évolutions positives malgré les nombreuses controverses. Ces CLASSIFICATIONS,

forcément imparfaites car amenées à évoluer régulièrement, n’en demeurent pas moins

incontournables pour pouvoir permettre aux différents professionnels de parler des mêmes

enfants et de progresser dans la compréhension des processus cognitifs à l’origine de ces

troubles.

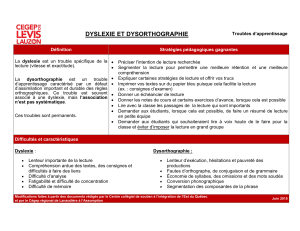

Dans le domaine de la LECTURE, si la dyslexie développementale a été initialement décrite

à la fin du XIXe siècle comme un trouble visuel (« cécité congénitale des mots »), la

conviction de l’implication d’un déficit des processus phonologiques dans la dyslexie a été

largement dominante au milieu et à la fin du XXe siècle. Néanmoins dès la fin du XXe siècle

et au début du XXIe, l’hypothèse d’un déficit visuel a repris de l’importance. Il était de ce fait

nécessaire de demander à Mélanie Jucla de faire le point sur ce qui reste actuellement de la

théorie phonologique dans la dyslexie et à Sylviane Valdois de nous préciser quels étaient les

processus visuels inclus dans la nouvelle hypothèse visuo-attentionnelle. Cette opposition

entre aspects verbaux et visuels nous conduit à aborder la question générale de l’intermodalité

et des nouvelles pistes rééducatives possibles. Dans ce contexte, Michel Habib aborde les

bases scientifiques d’une rééducation par la musique dans la dyslexie.

Dans le domaine du CALCUL, nous connaissons les liens existant entre doigts et nombres

notamment depuis les travaux de Michel Fayol. Mais le caractère indispensable des gnosies

digitales dans le développement des aptitudes numériques reste discuté. Les travaux de

Catherine Thevenot sur ces questions à partir d’un modèle pathologique original, celui de

l’enfant hémiplégique, apportent ainsi des éclairages nouveaux.

Pour l’ECRITURE, deux aspects sont à l’œuvre un aspect moteur et un aspect linguistique.

Régis Soppelsa et Jean Michel Albaret présentent, dans leur article, un nouvel outil

d’évaluation de l’écriture (BHK-Ado) chez les collégiens qui faisait défaut jusqu’à présent. Ils

reprécisent dans leur article le rôle clé de l’écriture manuscrite au collège et les conséquences

en cascade de la dysgraphie sur les fonctions cognitives. L’équipe de Denis Alamargot étudie

justement ces relations entre performances graphomotrices et orthographiques chez des

enfants normolecteurs et chez des enfants dyslexiques.

Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie, Dysgraphie: autant de troubles pour lesquels, les

équipes francophones restent mobilisées et à la pointe pour décortiquer les mécanismes

cognitifs sous jacents, pour produire des outils d’évaluation, pour proposer de nouvelles pistes

rééducatives. J’espère que ce numéro spécial d'A.N.A.E vous aura convaincu.

Yves Chaix

Varia

Les spécificités sensorielles des personnes avec autisme de l’enfance à l’âge adulte

C. DEGENNE-RICHARD, M. WOLFF ET J.-L. ADRIEN

Épreuve de dénomination d’images chez l’enfant d’âge scolaire : DEN48 –

Révisée et version abrégée (DEN30)

L. AUCLAIR & I. JAMBAQUE

Acheter le N°128

Abonnez-vous et recevez tous les numéros de l’année 2014, Vol 26, N° 128 à 133

Vous bénéficierez également, si vous relevez du tarif « PROEFESSIONEL »

ou « ETUDIANT» d’un tarif très préférentiel sur les

N° des années précédentes. Et

10% sur les formations ANAE

Ce numéro fait partie du Vol 26, année 2014 de l’ANAE

N° 128 – Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de l’Apprentissage

Dossier coordonné par le Pr Yves Chaix (Toulouse)

N° 129 – Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien avec les troubles des

apprentissages

Dossier coordonné par Sylvie Chokron

N° 130 - les Troubles du Spectre de l’Autisme (Volume 1)

Le diagnostic et l’évaluation

Dossier coordonné par Christine Bonnier et Philippe Evrard

N° 131 - Le Bégaiement

Dossier coordonné par Françoise Estienne

N° 132/133 - Les Troubles du Spectre de l’Autisme (Volume 2/3)

Prise en charge et résultats

Dossier coordonné par Christine Bonnier et Philippe Evrard

Neuropsychologie - Psychologie - Orthophonie – Education – ASH -

Enseignement spécialisé - Intégration - Psychomotricité -

Ergothérapie - Psychiatrie -

MPR - Médecine Générale - Pédiatrie - Handicap – Remédiation

Catherine de Gavre

Directeur de la Publication ANAE

Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant

www.anae-revue.com

www.anae-revue.over-blog.com

ANAE formations

Les Editions du Petit ANAE

1

/

3

100%