Remarques importantes 1 - Le sujet comporte 11 documents

Remarques importantes

1 - Le sujet comporte 11 documents, indexés de 1 à 16.

2 - Seront prises en compte dans la notation : la clarté de la présentation, la précision de

l'analyse des documents, les illustrations personnelles et la rigueur des interprétations et des

raisonnements.

3 - Certaines des figures pourront être jointes à la copie si le candidat considère que des

annotations en surcharge constituent des éléments appréciables de réponse aux questions ; il

devra alors les coller sur la copie.

4 - Si, au cours de l'épreuve, le candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le

signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant les initiatives qu'il est amené à

prendre de ce fait.

5- Une introduction et une conclusion sont attendues

Les Alpes une chaîne de collision bicontinentale.

Les chaînes de montagnes sont des structures majeures à l’échelle crustale, témoins de

la tectonique des plaques. A travers l’exemple des alpes sera envisagé l’évolution classique

d’une chaîne de collision bicontinentale.

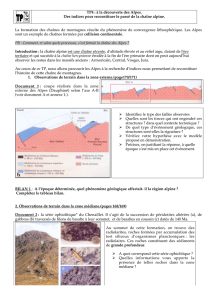

I- Les structures de la chaîne Alpine

On s’intéresse dans cette partie aux structures actuelles et affleurantes des Alpes

franco-italiennes qui font de cette chaîne un exemple typique de structure en convergence.

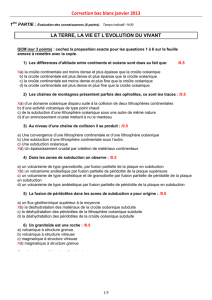

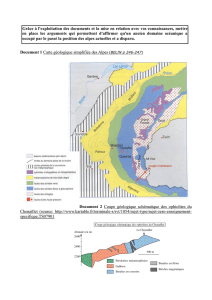

I-1 A l’aide des documents 1 à 4 et de vos connaissances, vous décrirez les principales

caractéristiques et structures d’une chaîne de montagne et vous montrerez en quoi ces

structures témoignent de la convergence lithosphérique.

I-2 Un extrait de la carte géologique de la France au 1/106 est fournit (doc. 5), vous

réaliserez un schéma structural montrant les principales structures tectoniques ainsi que les

grandes unités lithologiques des Alpes occidentales.

II- Les Alpes pré-orogeniques

L’analyse des roches affleurantes et des structures permet de reconstruire l’histoire

anté-orogenique des Alpes

II-1 Après avoir analysé et commenté le document 6 vous expliquerez quels arguments

il apporte quant-à l’histoire ancienne des Alpes (en précisant les époques géologiques)

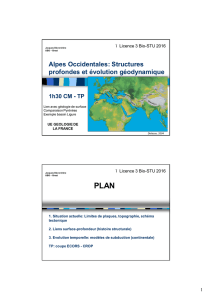

II-2 La photo du document 7 présente le célèbre affleurement du Chenaillet

a- Vous décrirez cet affleurement et l’interprétation qu’on peut en faire.

b- À l’aide de vos connaissances, vous expliquerez comment se forment les complexes

ophiolitiques et les différents types qui existent.

c- Enfin vous donnerez la signification (sans entrer dans les mécanismes) de tels

complexes dans les chaînes de collisions telles que les Alpes.

II-3 Le document 8 présente différentes séries sédimentaires telles qu’elles apparaissent

actuellement dans trois zones des Alpes. A l’aide de ces logs, de la carte du document 9

représentant la position des continents au jurassique supérieur, et en utilisant les réponses aux

questions II-1 et II-2 vous construirez à main levée et de façon schématique la coupe AB (à

l’échelle crustale).

III- Le moteur de la convergence

L’utilisation des outils que sont les roches métamorphiques ou encore les données

recueillies par l’imagerie géophysique, donne aujourd’hui les arguments pour reconstruire

l’histoire de la chaîne alpine.

III-1 Les documents 10 à 12 présentes des micrographies de lames minces de roches

métamorphiques prélevées dans les Alpes le long d’un transect Ouest-Est.

a- Vous réaliserez des schémas dont la légende mettra en avant les minéraux

caractéristiques du métamorphisme.

b-Vous replacerez ensuite à l’aide vos connaissances ces roches dans un diagramme

pression température et vous préciserez, à quel gradient métamorphique typique appartiennent

ces roches.

c- La coésite est une forme de ultra-haute pression de la silice (>3GPa) que l’on peut

observer en enclave dans des grenats du massif de Dora Maira (mont Viso). Vous

commenterez la micrographie du document 13 en expliquant pourquoi le cristal de grenat est

éclaté par des craquelures de Quartz.

d- Vous préciserez enfin quelles informations apporte l’analyse des roches

métamorphiques sur le contexte de formation des Alpes.

III-2 Les documents 14 à 16 présentent des images obtenues par différentes méthodes

d’imagerie géophysique: la répartition des foyers de seimes alpins, un profil de la campagne

« Ecors », et une coupe effectuée par tomographie sismique.

a- Rappeler rapidement les principes de ces différentes techniques d’imagerie de la terre

profonde.

b- Interprétez le profil Ecors (à rendre avec la Copie) et légendez les principales

structures crustales mises en évidence.

III-3 A l’aide des réponses aux questions précédentes et de vos connaissances sur la

tectonique globale et la paléogéographie, vous expliquerez les phénomènes à l’origine de la

convergence et de la surrection de la chaîne Alpine.

IV- Conclusion : Les Alpes une chaîne de collision bicontinentale

En vous appuyant sur les arguments développés dans les questions précédentes, vous

montrerez à travers un schéma commenté l’évolution de la chaîne Alpine.

1

/

3

100%