Télécharger le fichier

Dans quelle mesure la redistribution des revenus réduit-elle les inégalités ?

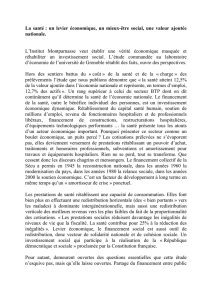

La redistribution est, avec la réciprocité et le marché, l’une des trois formes fondamentales de l’échange identifiées par K.

Polanyi (La grande transformation, 1944), il s’agit de la collecte et la répartition centralisée des ressources. Dans les

sociétés contemporaines, la redistribution incombe aux administrations publiques, dont c’est, à côté de l’allocation et de la

stabilisation, l’une des trois fonctions économiques selon R. Musgrave (Théorie des finances publiques, 1957). La

redistribution porte dans ces sociétés sur les revenus, et se fait par collecte de prélèvements obligatoires et répartition de

prestations sociales.

Les inégalités sont des différences d’accès à des ressources socialement prisées. Elles s’inscrivent donc dans des

représentations sociales qui valorisent plus ou moins certaines ressources et feront ressentir comme injustes des différences

d’accès à ces ressources. Les sciences sociales ont mis en évidence la diversité et l’intersectionalité des inégalités. Les

inégalités de revenus sont sans doute les inégalités les plus visibles, mais pas forcément les plus conséquentes.

L’impact de la redistribution est-il cantonné aux revenus, ou peut-il s’étendre indirectement et plus largement aux

inégalités dans leur diversité ?

I) Les pouvoirs publics ont réduit les inégalités de niveau de vie en redistribuant les revenus.

A) L’égalisation des conditions résulte largement de la redistribution des revenus.

Lorsqu'on s'interroge sur la réduction des inégalités, il faut prendre en compte leur pluralité et les articuler. On peut

alors relativiser la rupture historique canonique de la Révolution française. L'abolition des privilèges et l'égalité des droits

s'inscrivent dans un processus d'égalisation qui remonterait au Moyen-Age et à la centralisation des pouvoirs. (A. de

Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856). Il s'agit de s'interroger sur la place de la redistribution des revenus

dans ce processus.

La redistribution des revenus est le corollaire de l'égalité des droits : les sociétés démocratiques produisent une

« passion pour l'égalité » (A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835), et donc une demande sociale de

redistribution des revenus. La publication du Manifeste du Parti Communiste en 1848 (doc.1) est une illustration et un

moment fort de l'émergence de cette demande sociale. Dans une optique plus réformiste, les sciences sociales ont par la

suite largement alimenté cette demande sociale. L'influence des travaux de Durkheim se ressent sur le solidarisme de L.

Bourgeois qui inspire l'adoption d'une fiscalité progressive en France avec l'impôt sur les successions (1901) et l'impôt sur

le revenu (1914). L'économiste W. Beveridge publie en 1942 le rapport qui fonde le Welfare-State « beveridgien ».

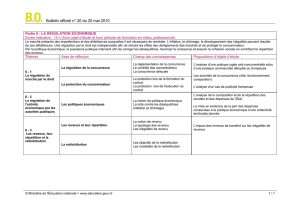

La composition du revenu disponible des ménages porte cet héritage (doc.2). Les revenus primaires qui rétribuent la

contribution à la production constituent en moyenne 44,4% du revenu disponible du dixième le plus pauvre des ménages, et

en moyenne 105,8% du revenu disponible du dixième le plus riche des ménages. Les revenus de transfert et la fiscalité

accomplissent donc bien mécaniquement une égalisation des revenus.

Le processus de moyennisation observable au XXème siècle s'explique d'ailleurs largement par la redistribution des

revenus. La loi de Kuznets n'existe pas. Cette loi supposait que le développement du capitalisme se traduisait par une

première phase de croissance des inégalités puis une seconde phase de diminution des inégalités, par le jeu des innovations

puis de leur diffusion, et de l'extension progressive des activités marchandes qui enrichiraient à long terme l'ensemble des

individus, mais elle a été démentie par les travaux de T. Piketty (hauts revenus en France au XXème siècle, inégalités et

redistribution, 1901-1998, 2001) : c'est bien la progressivité du système fiscal qui a enclenché et nourri la diminution des

inégalités.

B) L’ampleur de la redistribution accentue cette égalisation.

La variété des contextes nationaux constitue un autre angle d'observation de l'impact de la redistribution des revenus.

Cette variété est rapportée par F. Dubet à un indice d'intervention de l'Etat-Providence et un indice d'inégalités-pauvreté

(doc.5). La corrélation négative entre ces deux indices reflète l'impact redistributif de l'Etat-Providence. Cependant, cette

corrélation pourrait refléter également une causalité inverse : dans les sociétés plus égalitaires, la « passion pour l'égalité »

se renforce, et la demande sociale d'intervention de l'Etat-Providence est plus forte.

NB : comme il s'agit d'indices qui classent les pays (cf. note de lecture), il faut s'en tenir au constat d'une

corrélation négative. On ne peut ainsi pas affirmer que les inégalités sont inversement proportionnelles au degré

d'intervention de l'Etat-Providence.

On retrouve ici les Trois mondes de l'Etat-Providence (1990) identifiés par G. Esping-Andersen. Les pays scandinaves

sont aujourd'hui caractérisés par de faibles inégalités, liées à l'adoption d'un Etat-Providence social-démocrate, par

opposition à l'Etat-Providence libéral-résiduel aux Etats-Unis. Les pays appartenant au modèle corporatiste-conservateur

sont dans une situation médiane. Les Etats-Providence sont évolutifs : ainsi le système beveridgien au Royaume-Uni s'est

rapproché du modèle libéral-résiduel au cours des dernières décennies.

L'Etat-Providence fait système avec la fiscalité et l'intervention de l'Etat sur le marché du travail. Ainsi, le modèle

danois de flexicurité analysé notamment par R. Boyer (La flexicurité danoise, quels enseignements pour la France , 2006)

est un mode de régulation dont les dispositifs complémentaires -ampleur de la redistribution des revenus, indemnisation

généreuse du chômage, accompagnement des chômeurs, flexibilité du marché du travail-, réduisent efficacement les

inégalités.

C) La science économique instruit les modalités de la redistribution des revenus.

Les systèmes socio-fiscaux sont perfectibles, la science économique peut contribuer à leur perfectionnement : il s'agit

de minimiser la distorsion fiscale, c'est-à-dire la contraction de l'activité économique et du surplus qu'elle dégage par la

fiscalité, et de veiller à ce que l'incidence fiscale porte sur les plus riches pour que la redistribution des revenus soit

effective.

Ainsi, dès le Speenhamland Act de

1795 , l'économie politique a mis en

évidence avec T. Malthus (Essai sur le

principe de population, 1798) le risque de

« trappe à inactivité » inhérent aux

prestations sociales. La microéconomie de

l’offre de travail (A. Marshall, Principes

d’économie politique, 1890) permet de

formaliser cette trappe. L'évolution du

taux marginal d'imposition en bas de la

hiérarchie salariale (doc.3) reflète les

réformes visant à combler cette trappe. La

Prime Pour l'Emploi (2001) et surtout le

Revenu de Solidarité Active (2009)

atténuent les effets de seuil produits par

les points de sortie des prestations

sociales.

revenu

disponible

revenu primaire

Ces réformes semblent rapprocher le système socio-fiscal d'une fiscalité

optimale comme la définit J. Mirrlees, avec un taux marginal d'imposition

constant pour minimiser la distorsion fiscale, et un impôt négatif pour les plus

pauvres. La droite en trait plein schématise une fiscalité optimale au sens de J.

Mirrlees. Sa pente est inversement proportionnelle au degré de redistribution

souhaité.

II) La persistance, voire la recrudescence des inégalités marquent les limites de la

redistribution des revenus.

A) La redistribution des revenus est souvent mal ciblée : le cas de l'aide au logement

- Il y a un paradoxe de l'aide au logement : la montée en charge entre 1973 et 2002 de ces prestations dégressives n'a pas

empêche une doublement du loyer restant à la charge des ménages, hausse qui a frappé de manière comparable les ménages

quelque soit leur niveau de revenu ! (doc.8) Comment peut-on l'expliquer ?

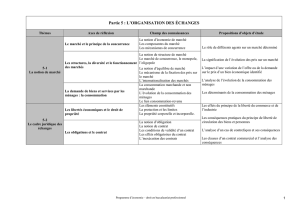

P

O

PO

(a)

PC

PD (b)

D

QC QS Q

L’aide au logement est une subvention qui permet d’accroître

la quantité de logements loués de QC à QS.

Cette subvention diminue le loyer supporté du côté de la

demande par les locataires, de PC à PD.

Les propriétaires peuvent du côté de l’offre appliquer un prix

plus élevé PO dans la mesure où la subvention accroît le

pouvoir d’achat des locataires.

Cependant, sur le marché de la location de logement,

l’élasticité-prix de la demande est forte : les locataires sont

sensibles aux variations de prix, et souhaitent louer un

logement plus grand, plus agréable, mieux placé si les prix

diminuent.

L’élasticité-prix de l’offre est plus faible, notamment dans

les zones urbaines où les capacités foncières sont saturées.

C’est pour cette raison que l’aide au logement ne permet de baisser que marginalement le coût du loyer pour le locataire

(a), et permet en revanche aux propriétaires de louer beaucoup plus cher leur bien (b).

De même, le surplus engendré par l’aide au logement est bien plus faible pour les locataires ( ) que pour les

propriétaires ( )

B) La redistribution des revenus se fait sous l'emprise de rapports sociaux de domination.

Il faut d'une part analyser la genèse des dispositifs de redistribution. Les lois fiscales sont issues de débats publics où

interviennent des entrepreneurs de morale (cf. H. Becker, Outsiders, 1963). Les choix peuvent alors être marqués par la

mobilisation de ressources inégales, et entretenir les inégalités. Ainsi, en ce qui concerne la politique du logement, P.

Bourdieu observe que le basculement de l'aide à la pierre à l'aide à la personne dans les années 1970 entretient la

domination économique et politique de la classe dirigeante (Les structures sociales de l'économie, 2000). Plus près de nous,

le « bouclier fiscal » pourrait s'interpréter dans les mêmes termes.

Il faut d'autre part analyser la mise en œuvre, l'application de ces dispositifs. Les outils de l'analyse sociologique

qualitative (observation, entretiens) montrent que la bureaucratie fiscale opère sous l'influence de représentations qui

tendent à reproduire la domination (doc.9). L'application ritualiste au sens de R.K. Merton (Eléments de théorie et de

méthode sociologique, 1957) de la règle fiscale aux classes populaires contraste avec la marge d'interprétation dont

bénéficient des contribuables mieux dotés en capital économique et culturel. On voit bien qu'en matière fiscale comme

ailleurs, la délinquance ne qualifie pas des comportements mais résulte d'un processus d'étiquetage (cf. H. Becker). A. Spire

suggère également que l'application du droit fiscal diffère selon les centres des impôts, et pointe ainsi un

dysfonctionnement de la bureaucratie déjà relevé par P. Selznick (TVA and the grass roots, 1949) : à force de

spécialisation, la bureaucratie finit par produire de petites organisations qui agissent en fonction de leur environnement, en

réinterprétant les règles impersonnelles et universelles censées les orienter.

C) La redistribution des revenus se focalise sur les inégalités de revenus entre ménages

La redistribution des revenus est aveugle au genre et à l’intersectionalité des inégalités. Elle redouble ainsi

indirectement les inégalités de genre. D. Méda et H. Périvier (doc.4) donnent des exemples concrets de ce biais inhérent à

l'influence corporatiste-conservatrice dans le modèle social français : le conjoint inactif, qui est presque toujours la femme,

est un « ayant droit », et les prestations sociales à destination des familles répliquent le mode d'exploitation patriarcale mis

en évidence par C. Delphy (« Travail ménager ou travail domestique ? », 1978).

T. Piketty avait également montré que l'allocation parentale d'éducation, en complétant le revenu d'un ménage où la

mère interrompt son activité pour s'occuper d'un enfant en bas âge, renforce la segmentation genrée du marché du travail

(“L’impact de l’allocation parentale d’éducation sur l’activité féminine et la fécondité, 1982-2002 », Cahiers de l’I.N.E.D.,

2005).

De même, la redistribution des revenus ne traite pas directement les inégalités spatiales. Les données du doc.6 montrent

la persistance et la stabilité de la ségrégation résidentielle. On peut même se demander si la décentralisation d'une partie de

la redistribution des revenus ne pourrait pas renforcer cette ségrégation par le mécanisme de concurrence fiscale et de vote

par les pieds (C. Tiebout, « A Pure Theory of Local Expenditure », Journal of Political Economy, 1956) : la fiscalité locale

(taxe d'habitation, taxe foncière) et les prestations sociales locales (indemnisation des transports, des cantines scolaires...)

peuvent engendrer des différences de niveau de vie significatives selon le lieu de résidence.

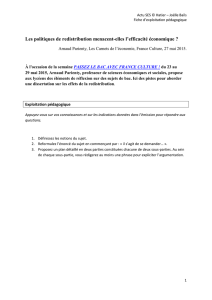

C'est le sens de la critique de fond adressée par K. Marx et F. Engels aux « socialistes vulgaires » (doc.1), à un moment

où le mouvement ouvrier oscille entre réformisme et révolution prolétarienne. La répartition des revenus découle des

rapports sociaux de production, et on ne les écorne qu'à la marge en redistribuant les revenus. Cette redistribution s'inscrit

dans la superstructure du capitalisme, fait partie des appareils idéologiques d'Etat qui émanent d'une infrastructure marquée

par l'exploitation et la légitiment. Cependant, les auteurs envisagent aussi la redistribution comme une étape, un élément du

renversement du capitalisme. Ils pointent donc l'impact indirect de la redistribution sur les inégalités, en interaction avec

d'autres politiques publiques.

III) Ce sont peut-être les effets indirects de la redistribution des revenus qui sont décisifs.

A) La redistribution des revenus joue indirectement sur l’ensemble des inégalités…

- Le resserrement de l’éventail des revenus par la redistribution érode à long terme les patrimoines. Les séries historiques

construites par T. Piketty révèlent que les épisodes inflationnistes et les deux guerres mondiales ont rogné les patrimoines,

et que c’est la fiscalité progressive, qui inclut notamment dans son assiette les patrimoines à travers notamment les droits de

succession puis l’Impôt sur les Grandes Fortunes (1981), qui a empêché la reconstitution de ces patrimoines. Or, les

inégalités de patrimoine ont un caractère cumulatif : beaucoup plus concentrés que les revenus, comme le montrent les

courbes de Lorentz ou les strobiloïdes mis en exergue par L. Chauvel (« Le retour des classes sociales », 2001), ils

constituent une source conséquente de revenus pour les plus riches (doc.2), ce qui entretient et amplifie les inégalités de

patrimoine. A contrario, l’allègement récent de la fiscalité du capital est une cause majeure de la recrudescence des

inégalités.

- Ce resserrement n’est pas seulement un phénomène économique. Combiné aux gains de productivité qui permettent une

progression générale des niveaux de vie, il fonde la seconde révolution française de la moyennisation (H.Mendras, 1988) :

les modes de vie s’uniformisent, les classes semblent se dissoudre en des « constellations »..

- Les inégalités font système, leur imbrication fait que la redistribution des revenus réduit potentiellement les inégalités au-

delà des strictes inégalités de revenus. Une politique de logement mieux ajustée pourrait favoriser la mixité sociale et

scolaire qui permettrait de réduire les inégalités de chance, mais demeure aujourd’hui un objectif lointain (cf. doc.6).

Comme la possession d’une chambre à soi est un facteur significatif de la réussite scolaire d’un-e jeune (E. Maurin, La

nouvelle question scolaire, les bénéfices de la démocratisation, 2007) accroître la capacité de financement du logement des

plus pauvres réduit les inégalités scolaires. On comprend alors qu’il n’y a pas d’arbitrage en termes de politiques publiques

entre égalité des chances et égalité des conditions, et qu’au contraire ces deux objectifs sont positivement corrélés (cf.

doc.5)

B) Elle ne se fait pas seulement par des flux financiers.

- Il faut prendre en compte les prestations sociales en nature délivrées par les administrations publiques. Depuis

l’adoption du SEC 1995, la comptabilité nationale calcule ainsi le revenu disponible ajusté, qui ajoute au revenu disponible

la consommation publique individualisable. Il est important de concevoir les politiques scolaires comme des outils de

redistribution des revenus ajustés. Sous un angle théorique et économique, G. Becker montre que les dépenses publiques

d’éducation compensent l’obstacle financier que constituent des dotations familiales inégales lorsque le marché des

capitaux est imparfait, et que l’on ne prête qu’en contrepartie d’un collatéral ("Human Capital and the Rise and Fall of

Families", Journal of Political Economy, 1986).

- C’est aussi le sens de la politique des Zones d’Education Prioritaire, qui redistribue en termes de revenus ajustés des

quartiers riches vers les quartiers pauvres. Si elles peuvent se heurter à une stigmatisation des établissement bénéficiaires

qui renforcerait des effets de pairs négatifs (R. Benabou, F. Kramarz & C. Prost, "Zones d'éducation prioritaire : quels

moyens pour quels résultats ?", Economie et Statistique, 2003), elle souffrirait surtout selon T. Piketty d’une masse

budgétaire insuffisante ("l'impact de la taille des classes et de la ségrégation sociale sur la réussite scolaire dans les écoles

françaises", 2004).

- La redistribution directe, par fixation de plancher et de plafond de revenu, n’est pas évoquée dans le dossier

documentaire. En France, la politique volontariste d’augmentation du S.M.I.C. dans les années 70 a joué un rôle important

dans la réduction des inégalités.

C) Elle contribue à transformer les représentations de la pauvreté

- Moins médiatisé que la fraude, le non-recours est pourtant un dysfonctionnement bien plus massif des prestations sociales

(doc.7). Le non-recours apparaît moins comme un problème de circulation de l’information que relevant d’une réticence à

cette prestation d’assistance, dont rend compte une approche en termes de carrière : recevoir une prestation sociale est

souvent perçu comme une étape dans un processus de disqualification sociale (S. Paugam, 1995). L’observation d’un

centre d’action sociale à Saint-Brieuc dégage les étapes de cette carrière. La prestation et l’assistance sociales sont d’abord

mises à distance par les « fragiles », assumées par les « assistés », tandis que les « marginaux » sont exclus de ces

dispositifs.

- Les représentations qui encadrent la redistribution en conditionnent donc l’efficacité. Or, la redistribution elle-même

modèle ces représentations. Ainsi, l’institutionnalisation de la protection sociale a atténué le stigmate associé à la pauvreté

lorsqu’elle était redevable de l’assistance (cf. G. Simmel, Les pauvres, 1908).

- Aussi le recul de la fiscalité progressive et de la protection sociale, au-delà de leur effet mécanique en termes

d’augmentation des inégalités, sape à moyen terme la légitimité même de la redistribution des revenus. Ce recul accroît les

coûts et l’anxiété du déclassement, ce qui incite les familles à intensifier leurs investissements pour la réussite scolaire de

leurs enfants, amplifiant ainsi les inégalités de chances (La peur du déclassement, une sociologie des récessions, 2009).

1

/

4

100%