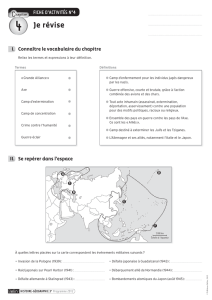

1. Dans la Marine

J’étais un mort vivant, de René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur

1

-------

J'étais un mort vivant

Par René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur,

«Témoignage d’un rescapé du camp de Neuengamme et de ses kommandos 1944-1945»

1. Dans la Marine

Je m'appelle René Chantrel, je suis né le 28 janvier 1924 à Ploërmel (Morbihan). Nous étions cinq

garçons, mon père était bourrelier, il fabriquait des harnais, nous étions donc en contact avec les

agriculteurs du pays de Ploërmel. Ma mère tenait un café aménagé en petit commerce, qui donnait

d'un côté sur la rue de la Soie, de l'autre sur la rue principale, rue des Forges. À 15 ans, le 27 mars

1939 exactement, j'entre à l'école des pupilles de la Marine nationale à Brest et, début 1940, je signe

mon engagement à l'école des mousses.

Après l'examen fin décembre 1940, je me spécialise de janvier à juin 1941 pendant un stage de

timonier sur le Jean-Bart à Casablanca.

En juillet 1941,

je suis

affecté

à

Bizerte en Tunisie sur La Pomone, escorteur de la marine nationale.

En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord, l'armée allemande Afrika Korps se

replie en Tunisie. Mi-décembre 1942, les italiens, majoritaires mais secondés par les Allemands,

embarquent pour la Sicile les marins français.

Nous traversons en ferry le détroit de Messine pour arriver

à

San Giovanni, à la pointe de la

Calabre, et remontons toute l'Italie, toujours en wagons de marchandises. Nous sommes le 25

décembre 1942 à Rome et arrivons en quelques jours à la frontière, Menton, puis au port de Toulon,

où la Marine nous démobilise. Nous rejoignons tous nos foyers, je rentre à Ploërmel le 1er janvier

1943.

2. La Résistance

Je suis à Ploërmel et je me rends compte au quotidien de ce que signifie l’occupation en assurant le

remplacement des facteurs du pays. Mon recrutement dans la Résistance se fait très

progressivement. Jusqu’à l’été 1943, je rends des services à la Résistance sans en faire

officiellement partie. Puis à partir de l’été 43, mon action consiste à cacher des armes et à les

transporter, je n’en dis pas mot à mes parents. J’ai une cachette derrière la maison familiale, de

l’autre côté de la petite rue de la Soie, dans un entrepôt que nous appelons la « chapelle », à cause

de sa grande porte en ogive, et puis un dépôt assez important dans un abri de jardin qui appartient à

mes parents, aux abords de la ville, déjà à la campagne, sur la butte des Thabor. D’autre part, je

distribue les armes quand on me le demande, soit j’y conduis quelqu’un, soit je les distribue par mes

propres moyens.

Tout marche bien jusqu’en février 1944. A la suite de l’arrestation d’un petit groupe de résistants, la

Feldgendarmerie effectue de nombreuses vérifications et perquisitions chez les habitants et les

arrestations s’enchaînent.

Le 9 mars 1944, il faut sortir un chargement le plus vite possible de la ville, aussi parce que certains

savent que j’ai des armes et peuvent être arrêtés. Ce n’est pas évident de trouver des volontaires,

même si, après coup, il y a beaucoup de héros. C’est avec le jeune cultivateur Paul Eon de 17 ans,

qui a une charrette à cheval – très important – et Joseph Guillo de 21 ans, le fils du lieutenant de

gendarmerie, que je prends rendez-vous au jardin l’après-midi. Nous sommes surpris de voir les

allemands, en contrebas derrière des arbres dans la rue des Fossés, qui surveillent des travaux. Un

J’étais un mort vivant, de René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur

2

voisin qui se débrouille en allemand depuis la Première Guerre arrive à détourner l’attention du

Feldwebel (adjudant) en l’occupant un bon moment.

Nous traversons une haie pour charger rapidement la charrette avec du bois par-dessus et prenons

des chemins de campagne, moi devant et un derrière en vélo derrière la charrette, de temps en temps

à distance pour ne pas attirer l’attention, et parcourons sept kilomètres sur la route de Tréhorenteuc

jusqu’à 500 mètres de la ferme de Guinard, où j’ai un dépôt plus important d’armes parachutées.

Nous déchargeons le tout tranquillement. Fort heureusement, nous ne sommes pas allés directement

à la ferme, mais je veux faire plaisir aux fermiers avec du tabac, et là c’est la grande surprise. Nous

n’avons pas entendu les voitures de la Feldgendarmerie, probablement à cause de la direction du

vent. Nous sommes arrêtés sans être questionnés. Les Allemands ne pourront jamais rien prouver,

sinon nous aurions été torturés et fusillés.

Le lendemain, la Felgendarmerie de Ploërmel nous transmet à la Gestapo, qui nous enferme à

Vannes et commet l’erreur de ne pas nous séparer, ce qui nous sauvera. Je suis interrogé seulement

deux fois par la Feldgendarmerie et une fois par la Gestapo. Je ne peux pas parler de torture, mais

de dérouillée de circonstance. Je verrai des gars qui ont été torturés, avec les décharges électriques,

la « baignoire » et le « casque » cercle de fer serré autour du crâne utilisé surtout par la Milice.

L’important c’est de ne pas lâcher le morceau, sinon il faut continuer à avouer. Les interrogatoires

ont lieu avec un matraqueur, un interprète et un dactylo. Le procès-verbal est tapé en allemand, les

menottes nous sont retirées pour signer mais nous ne comprenons pas ce que nous signons.

Le 22 avril 1944, nous sommes transférés au fort de Penthièvre sur la presqu’île de Quiberon. Nous

y sommes les premiers clients, gardés par deux sous-officiers allemands et des gardiens géorgiens,

soldats de l’armée Vlassov

1

qui a retourné sa veste et s’est liée à l’Allemagne nazie. Nous nous

retrouvons tous, toute l’équipe de Ploërmel, une vingtaine dans une grande salle.

Nous apprenons la bonne nouvelle du débarquement le jour même et nous sommes transférés le 7

juin à Vannes puis au camp Marguerite à Rennes. Le 28 juin au soir, un allemand appelle une liste

de numéros - nous en avons déjà – qui s’arrête juste avant le mien, ce sont ceux qui passeront

devant le tribunal le lendemain. Ils seront tous condamnés à mort sauf un, Robert Turpin, ingénieur

qui parle allemand, lui mourra pourtant en déportation : Henri Calindre, Louis Chérel, Lionel

Dorléans, Paul Hervy, René Salomon et deux autres camarades de Landévant. Ma mère s’informera

plus tard à la Felgendarmerie et apprendra que moi et mes deux copains avons été condamnés à cinq

ans de travaux forcés.

Pour nous autres est formé le soir même un transport de 1500 à 2000 prisonniers dans des wagons

marqués « chevaux 8 / hommes 40 » à 80 hommes par wagon, où nous souffrons beaucoup de la

soif. Quand la Croix-Rouge veut nous distribuer pain, eau et lait lors des arrêts, le chef de convoi

doit donner son accord.

Nous ne savons pas que nous sommes dirigés sur Compiègne, ce trajet de Rennes à Compiègne

dure quatorze jours. Il y a une tinette par wagon, il faut la tenir au départ et pendant les manœuvres.

Les meilleures places sont près de l’ouverture grillagée.

3. La déportation

Départ pour l’Allemagne

Compiègne est alors l’antichambre des camps de la mort. Nous partons pour l’Allemagne dans l’un des

derniers convois après le débarquement celui des 28-31 juillet 1944.

Nous arrivons près du camp de Neuengamme un matin. A l’ouverture des portes, c’est la grande surprise, le

cinéma commence : aboiements des kapos, des chiens et des SS, schnell schnell, tout doit aller très vite. Il n’y a

pas de quai, et pas de pitié pour les anciens et les mutilés, nous essayons de leur donner un coup de main et

1

« Armée de libération de la Russie » anticommuniste.

J’étais un mort vivant, de René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur

3

commençons à comprendre un peu. Nous arrivons en courant sur une route cimentée longée de SS jusqu’à la

place d’appel, toujours en caleçons mais ce n’est pas grave, il fait très chaud. Rassemblement sur la place

d’appel regroupés par 100, où nous retrouvons nos baluchons en vrac et mettons un moment à retrouver nos

affaires. Nous n’avons pas encore tout compris car ça nous amuse encore. Les hommes exécutés pendant le

trajet sont identifiés par des camarades.

Thurmann, le chef du camp (Lagerführer),

monte sur une estrade accompagné de son

interprète et nous annonce : « vous êtes ici

pour travailler, vous n’êtes pas dans un

sanatorium, la durée de vie est de neuf mois.

Vous entrez par la porte et vous en ressortirez

… », et il montre la cheminée du crématoire.

Personne ne le prend au sérieux à ce moment-

là.

L’interprète est André, jeune communiste

flamand surnommé le « négrier » parce qu’il a

un poste au bureau du travail Arbeitsstatistik,

où sont formés les kommandos. Il essaiera de

remplacer les kapos, en grande majorité

criminels allemands de droit commun (certains

sont les premiers détenus allemands opposants

au régime) par des prisonniers politiques, pour

adoucir les mœurs. Il sera envoyé vers la fin

dans un kommando de fossés anti-chars dont il

ne reviendra pas.

En réalité, comparé au camp d’extermination, le

camp de concentration conduit au même

résultat, sauf qu’entre l’arrivée et la fin on y fait

trainer et souffrir les prisonniers. Pour les

conditions de vie et de travail, c’est comme à la

Gestapo mais tous les jours, avec les coups et

les brimades. Le camp de Neuengamme restera

très longtemps, même en Allemagne, largement

inconnu du fait que les troupes britanniques le

trouveront vide et nettoyé le 2 mai 1945.

Pourtant, environ 106 000 détenus hommes et

femmes y passeront entre 1938 et 1945, dont

probablement plus de la moitié (55 000) ne

survivront pas. Ils sont russes, polonais, belges,

hollandais, danois, français, etc., en tout une vingtaine de nationalités.

Il existe alors à Neuengamme deux bâtiments en pierre, dont celui à gauche en entrant n’est pas couvert car il

est construit jusqu’au rez-de-chaussée. En attendant la procédure dépouillage-immatriculation-habillage, nous

sommes parqués dans les caves de ce bloc qui sont entièrement inondées – Neuengamme se trouve dans une

région très marécageuse -, donc pas question de s’asseoir. Nous y passons une bonne partie de la nuit et

J’étais un mort vivant, de René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur

4

sommes appelés par groupes de 50 ou 100. Nous devons d’abord nous déshabiller et nous allonger sur des

tables pour être entièrement tondus, par des Polonais pour la plupart, au rasoir couteau de la tête aux pieds

sauf les sourcils, y compris les parties intimes. Quand c’est fini pour l’un, le même couteau passe

immédiatement à la figure du prochain, mais ce n’est pas encore le plus grave. La procédure me fait penser

aux porcs qu’on attache et qu’on rase sur le chevalet après l’abattage. Puis nous prenons une douche (sans

savon ni serviette) et passons à la désinfection, avec un gros pinceau, peut-être même avec du crésyl.

Nous recevons ensuite un matricule – une plaquette en zinc attachée à un cordon très solide, peut être en

nylon – que nous devons toujours porter autour du cou sous peine d’être punis. Le gars de corvée nous dit :

« voilà votre nom, voilà votre identité, vous n’êtes plus qu’un numéro ». Nos noms existent peut-être encore

sur des registres, mais nous ne les portons plus. Le numéro de matricule sera en outre cousu sur le côté

gauche de la veste et la jambe droite du pantalon, les tailleurs polonais y travailleront toute la nuit. Les

numéros sont attribués sans aucun système reconnaissable. J’ai perdu ma plaque vers la fin, mais je n’ai pas

besoin de chercher mon numéro, il est gravé dans ma mémoire : F (dans le triangle rouge pour les déportés

politiques) 40314.

Puis c’est la distribution de vêtements, c'est-à-dire des affaires de récupération de tous ceux qui sont passés

par là. A Neuengamme, la tenue rayée est réservée aux kommandos extérieurs, qui sont au nombre de 87.

Nous recevons une tenue dépareillée, marquée d’une grande croix jaune dans le dos et d’une bande de même

couleur sur le devant de la veste et sur la jambe du pantalon, ainsi que des claquettes en guise de chaussures,

une fine lamelle de tissu sur des semelles de bois. Nous avons l’air de clowns ou de clochards avec des

vêtements beaucoup trop longs ou trop courts. Nous faisons ensuite des échanges entre nous. Nous le

prenons encore à la rigolade, mais çà ne dure pas longtemps. Les lunettes sont confisquées à ceux qui en

portent. Il n’y aura même pas une gamelle par personne, il faudra attendre que le copain finisse de manger, et

nous portons notre cuillère dans la boutonnière, quand nous arrivons à nous en procurer une.

Après l’habillage, nous allons directement dans les blocs dits de quarantaine, la quarantaine dure quinze jours.

Ce sont des châlits à trois étages, avec des paillasses épaisses comme le doigt. Pour les jeunes ce n’est pas

difficile de monter au dernier étage, mais ça n’aurait plus été possible deux ou trois mois plus tard. Nous

sommes 600 hommes dans une baraque prévue pour 200, et dormons à trois par châlit de moins de 70

centimètres de largeur, sur le côté, deux dans le même sens et le troisième tête-bêche, si c’est un grand on a

ses pieds devant le nez. Nous avons une couverture par châlit, et gardons nos chaussures à la tête du lit ou

sous le matelas, pour qu’elles ne disparaissent pas.

La hiérarchie du camp est la suivante : le commandant Lagerkommandant, le chef de camp Lagerführer, le

soldat SS responsable d’une baraque est le Blockführer, le détenu responsable ou chef de bloc Blockältester, et

ses aides les Stubendienst. Au travail, les Vorarbeiter

2

sont subordonnés aux kapos qui portent tous un

brassard. L’orchestre de Neuengamme joue pendant chaque appel : violons, cuivres, un Français est à la grosse

2

Contremaître, chef d’équipe

J’étais un mort vivant, de René CHANTREL, commandeur de la Légion d’Honneur

5

caisse.

Les kommandos

Les départs pour les kommandos sont décidés au bureau du travail Arbeitsstatistik : il y a un appel

dans les baraques, par matricules. Les déportés ne sont mis au courant de rien. Ce sont toujours de

grands convois. Ils sont verrouillés et nous ne pouvons pas voir à l’extérieur. Les trajets se font

toujours de nuit, avec de nombreux arrêts. Des déportés sont probablement déposés pour partir sur

d’autres kommandos.

Kommando de Slazgitter (Watenstedt-Leinde)

Vers la mi-août, je pars pour mon premier kommando à Salzgitter dans la région de Brunswick.

Contrairement aux deux autres kommandos, nous travaillons à Salzgitter pour une entreprise, il

s’agit des usines Hermann Göring, car la mafia nazie possède ses usines. Nous sommes loués à

l’industrie allemande, pour six Reichmarks par jour je crois, soi-disant logés et nourris. Nous

pouvons prendre une douche à l’eau tiède tous les jours, mais c’est déjà la faim : la ration pour la

journée est une tranche de pain brun grand comme la main et une soupe de rutabagas et Kartoffel

(pommes de terre) avec quelques petits morceaux de viande. Nous n’avons aucune protection ni

casque pour travailler, en tenue rayée, au lieu des bérets rayés nous portons des chapeaux. Dans les

kommandos, nous avons des galoches et des « chaussettes russes » : deux morceaux de tissu de 30

centimètres au carré pour envelopper le pied.

Nous sommes un millier, toutes nationalités confondues, Russes, Hollandais, Belges, peu de

Français. Certains travaillent en surface dans les acieries. Nous travaillons de nuit pendant 12

heures, de 18 heures à 6 heures, dans les mines de fer souterraines, à quatre copains dans une

galerie, nous essayons de rester ensemble. Nous sommes avec des travailleurs libres, polonais pour

la plupart. Lors des détonations provoquées pour creuser la mine, le souffle éteint parfois nos

lampes à carbure (qui donne une lumière rouge), et il y a tellement de poussière qui nous laisse dans

le noir que nous devons appeler pour avertir que nous ne voyons plus rien. Nous laissons notre

lampe dans la « salle des pendus », la grande salle vestiaire où les mineurs accrochent leurs

vêtements en hauteur, sauf que nous ne nous changeons pas car nous restons en costume rayé. Nous

rentrons fin septembre à Neuengamme.

Kommando d’Husum

Mon deuxième kommando, c’est le pompon, le plus dur de tous. Là, il y a « de la casse ». Il est

appelé le bagne des bagnes. Dès mi-octobre, une quinzaine de jours plus tard, je suis envoyé à

Husum-Schwesing,

3

situé à 30 kilomètres de la frontière danoise. Il y a deux kommandos, Ladelund

tout près de la frontière, l’autre au bord de la mer du Nord : le petit port de Husum. Ce sont les

« kommandos de la Frise », il y en a deux autres près de la frontière hollandaise. C’est une région

marécageuse, les Allemands misent sur un débarquement des Alliés ici dans le Nord. Nous

travaillons dans les cours d’eau pour les creuser et les élargir et en faire des fossés anti-chars. Les

conditions sont extrêmement dures. Le lever est à 4.30 heures, le travail à 6.00 et dure 12 heures,

nous y allons à pied, plus tard en train sur des plateformes. C’est la cohue pour monter dans les

rares wagons couverts. En attendant le train, un ténor chante des airs populaires d’opéra italien en

échange d’un morceau de pain.

Il fait très froid et nous sommes toujours dans l’eau, toujours trempés par une pluie pénétrante, avec

seulement notre tenue rayée – une capote au lieu de la veste, une chemise trop courte et un gilet

3

« Le 25 septembre 1944 sont transportés du camp central à Schwesing près de Husum 1500 détenus, en majorité danois

et norvégiens. (…) Les hommes devaient accomplir pendant dix à douze heures par jour des travaux harassants. Un second

transport de 1000 détenus est arrivé en octobre 1944, de sorte que jusqu’à 2500 personnes devaient vivre dans des

baraques extrêmement surpeuplées. Cette date est le début d’une hécatombe. Le nombre exact des victimes du camp de

Shwesing est inconnu, seuls les noms des 297 détenus sont documentés. »

Extrait du site kz-gedenkstaette-neuengamme.de (en allemand).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%