ce qui ne va pas dans notre vie

La Croix 19 février 2011

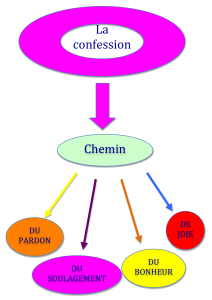

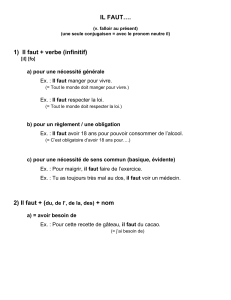

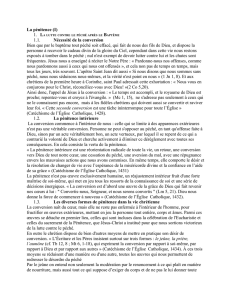

De la pénitence à la réconciliation

Depuis le début de son pontificat, Benoît XVI met souvent l’accent

sur la pénitence. Une notion qui semblait tombée en désuétude,

mais que des catholiques redécouvrent aujourd’hui, à travers le

sacrement de réconciliation.

Dans nos sociétés libérales, les notions de pénitence, de repentir, de péché semblaient

vouées à une disparition progressive. Pour les générations ayant connu le confessionnal,

avec ses volets coulissants à droite et à gauche de la guérite où officiait le confesseur,

ce passage obligé de tout bon croyant a laissé des traces durables peu engageantes : «

J’étais désemparée, ne sachant quoi dire à propos des erreurs que j’étais susceptible

d’avoir commises mais que je ne ressentais pas vraiment comme telles », se souvient

Anne, 53 ans. Non sans rapport avec une critique de l’aspect rituel que dénonce cette

dernière lorsque, autrefois, elle alignait ses fautes comme tirées d’un catalogue,

d’autres motifs de défiance sont avancés, qui témoignent d’une volonté de plus de

cohérence et de sincérité.

Michel, 30 ans, qui se dit clairement catholique, s’explique ainsi : « Je n’éprouve pas le

besoin de parler de mes manques avec le prêtre. J’ai plutôt envie de me réconcilier avec

les personnes à qui j’ai pu faire du tort et de modifier mon comportement à leur égard.

» Plus radical encore, Gérard, 60 ans, lui aussi croyant, et s’affichant « convaincu de la

nécessité de demander pardon à Dieu ». Certes, mais pas à la manière de ce qu’il

appelle « les institutions humaines qui se veulent à portée universelle et se

transforment en magistères d’autorité ». Car selon lui, ce qui importe « c’est la

réparation ». Celle-ci peut même exiger « des efforts pouvant s’apparenter à des formes

spécifiques de pénitence personnelle ». En tout état de cause, il s’agit de « réparer les

torts faits à autrui de la façon la plus scrupuleuse, la plus rapide et complète possible,

mais pas forcément publique ».

De fait, au cours des siècles, l’Église a pu manquer de pédagogie quant à la manière

d’interpréter ce passage de l’Évangile selon saint Jean, lorsque le Christ ressuscité dit à

ses apôtres : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui

vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Le P. Étienne Grieu, jésuite, chargé de

cours sur les sacrements au Centre Sèvres à Paris, admet volontiers les erreurs du

passé : « On peut accuser l’Église d’avoir été culpabilisante et de ne pas avoir aidé les

personnes à prendre conscience de l’amour de Dieu en les laissant s’enfermer dans leur

misère. » Mais le discours qui gommerait totalement l’aspect du péché n’est pas

sain non plus, car il ne rejoint pas la réalité de ce que vivent les gens. Aussi le P.

Grieu précise-t-il sa pensée : « La pénitence est composée de la tristesse de ne pas

avoir répondu à Dieu, et en même temps de la joie de ne pas être condamné. »

L’Église, aujourd’hui, veut rendre le sacrement que l’on appelle désormais « de

réconciliation » plus accessible. Non pas pour le mettre au goût du jour, pour mieux

faire passer ce qu’il pourrait avoir de rebutant, mais pour lui donner tout son sens en

montrant combien il est libérant et porteur de fruits.

Il s’agit de «laisser vivre l’homme spirituel en nous, cet homme qui, habité par les

sentiments et les désirs du Christ, ne craint pas d’envisager le mal en toutes ses

dimensions. Comme si Dieu voulait préparer ainsi du neuf au sein de son humanité »,

écrit le P. Christoph Theobald, jésuite lui aussi, dans un numéro de Médiasèvres de

2007 sur la « Conscience du péché ». À oublier, donc, le principe de la « machine à

laver les péchés » ou l’idée selon laquelle par la confession, on remettrait les compteurs

à zéro, suggère le P. Grieu : « Car si on est dans cette perspective, on va manquer

l’essentiel, à savoir que le sacrement de réconciliation réactualise notre baptême,

ce cadeau fait une fois pour toutes qui nous rappelle que nous sommes déjà

sauvés par Dieu. » Autrement dit, Dieu ne bouge pas à l’égard du pécheur, il

continue de l’aimer sans jamais faillir. C’est le pécheur qui s’éloigne de Dieu

par le péché.

René, architecte, 44 ans, a parfaitement compris cet enseignement. Le voici qui sort

d’un des confessionnaux de Saint-Louis d’Antin, une église de Paris où ne cessent de

défiler chaque jour les fidèles: « Si je regarde la confession à la dimension vraiment

évangélique du Christ, alors il n’y a plus de raison d’avoir peur du regard du prêtre sur

moi. Le baptisé que je suis doit se mettre dans la condition de ne pas regarder son

humanité mais cette vie divine du Christ qui est en moi. Du coup, ça change tout. » Ici,

même le confessionnal a changé de forme. Il s’agit d’un petit salon privé où se déroule

la rencontre. Marie, 42 ans, vient d’en sortir à son tour : « La pénitence ? C’est juste un

mot un peu sévère. En fait, si je viens là à peu près une fois par mois, c’est pour trouver

une réponse à cette grande question que je me pose : qu’est-ce que le Seigneur

veut de moi ? Me reconnaître pécheresse m’aide à faire preuve d’humilité vraie, à ne

pas décider moi-même de la vie que je voudrais avoir, spirituelle, familiale, sociale,

mais à vivre selon sa volonté. »

Samantha, 21 ans, esthéticienne, est entrée pour la première fois ce jour-là dans un

confessionnal : « J’étais trop stressée, je ne me sentais pas bien, alors je suis venue là

avec deux copines. Un peu perplexe, apeurée, je suis quand même entrée. Quand on ne

sait plus à qui parler, on se tourne de tous les côtés. Au moins, ici, on n’est pas jugé.

On nous écoute et on peut se libérer, dire ce qu’on pense. Et là, je me sens

comme un oisillon qui commence à voler. Maintenant, je viendrai de temps en temps

mettre un cierge, faire un signe de croix, dire à Jésus que je pense à lui, des choses

comme ça… » À la « névrose » liée au sentiment de culpabilité dont parle Mgr André

Dupleix, secrétaire de la Commission épiscopale pour la pastorale liturgique et

sacramentelle, succède peu à peu le besoin d’une libération intérieure. Dans cette

perspective, indique-t-il, « faire pénitence, c’est revenir sur la voie tracée par le Christ,

celle qui sauve et où jamais la personne même la plus exclue n’est écrasée ».

Le P. François Blondel, 69 ans, confesseur au Sacré-Cœur de Montmartre, et qui a

une longue expérience en ce domaine, confirme le changement des mentalités : « On

pratique de moins en moins sa religion par conformité à une habitude sociale, mais de

plus en plus à partir d’une expérience personnelle de Dieu. » Le plus étonnant, dans

cette expérience, c’est qu’elle engage également le confesseur, qui cesse alors d’être le

« fonctionnaire du pardon » comme on pouvait le penser alors. Et le P. Blondel de se

livrer : « À travers ce ministère, le Seigneur m’a transformé et uni davantage à Lui : le

sacrement de réconciliation est un trésor de rencontre humaine et spirituelle

où le prêtre et le pénitent sont témoins l’un pour l’autre de l’amour de Dieu qui

nous sauve. »

L’Eglise américaine veut ramener les fidèles sur

le chemin de la «guérison spirituelle»

CÉLINE HOYEAU

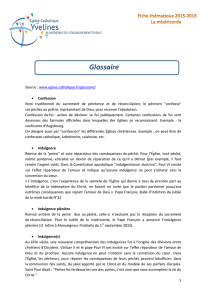

Depuis plusieurs années, de vastes campagnes de publicité sont organisées dans les diocèses au

moment du Carême pour inciter les catholiques à redécouvrir le sacrement de réconciliation

«Ai-je été impliqué dans des pratiques occultes ? », « Ai-je bien cherché à donner à (Dieu) tout

l’amour de mon cœur ? » … Baptisée « Confession », une nouvelle application iPhone a été

lancée pour guider pas à pas les croyants vers l’absolution. Si le Vatican s’est empressé de

préciser qu’elle ne remplacera jamais le sacrement, pour lequel elle ne peut servir que de

préparation, il n’est pourtant pas anodin qu’elle ait reçu la bénédiction d’un évêque américain,

Mgr Kevin Carl Rhoades, évêque du diocèse de Fort WayneSouth Bend (Nord).

Depuis quelques années, l’Église américaine déploie en effet des efforts sans précédent pour

inciter les catholiques à redécouvrir le sacrement de réconciliation, tombé dans l’oubli outre-

Atlantique. Pour la deuxième année consécutive à Boston, une vaste campagne intitulée « The

Light is On For You » (« La lumière est allumée pour vous ») démarre le 9 mars, pour le Carême.

« Les catholiques ne se confessent plus, explique Scot Landry, l’un de ses organisateurs.

Notre objectif est de communiquer au maximum et de nous adapter aux horaires des gens pour

aider ceux qui ne sont pas allés se confesser depuis longtemps à oser faire le pas. » Pendant le

Carême, toutes les églises du diocèse ouvriront leurs confessionnaux le mercredi soir de 18 h 30

à 20 h. L’an dernier déjà, cette opération avait rencontré un succès manifeste. Trois mille

personnes s’étaient confessées en six semaines, se félicite Scot Landry : « Certains ne s’étaient

pas confessés depuis 30 ou 40 ans. Les prêtres ont parfois passé deux heures à confesser non-

stop. »

Déclinée dans plusieurs autres diocèses américains, cette initiative s’inspire de la campagne

inédite de communication sur la confession lancée en 2007 dans le diocèse de Washington: des

centaines d’affiches avaient été placardées dans la capitale américaine et sur l’autoroute 301,

100 000 brochures distribuées, et un site Internet, proposant un guide pour faire une bonne

confession, avait été mis en ligne.

Ces initiatives traduisent l’inquiétude de l’Église américaine: «Les gens aujourd’hui n’hésitent pas

à raconter leur vie sur Internet ou à la télévision, alors pourquoi sont-ils si réticents à dire à Dieu

ce qu’ils ont fait?», s’interrogeait déjà à Washington le cardinal Donald William Wuerl en 2007.

Pour certains, la désaffection des confessionnaux date des années 1960. « Par réaction à un

excès de rigidité avant Vatican II, on a, ensuite, eu tendance dans l’Église à relativiser le péché,

à tout excuser», analyse le P. Jeffrey Grob, à Chicago. Pour lui, les Américains ont perdu le sens

de l’examen de conscience, et jusqu’à la notion même de péché et de pénitence.

«Aujourd’hui, les gens recourent au psy de manière excessive, pour des cas qui requerraient bien

souvent un simple accompagnement spirituel», estime-t-il, tout en soulignant que l’Église

américaine doit, de son côté, se former davantage à l’accompagnement. «La grande question

aujourd’hui c’est : comment puis-je guérir, changer et grandir ? L’idée n’est pas de venir avec sa

liste de péchés qu’on coche. La confession est d’abord un sacrement de guérison, nécessaire à la

santé spirituelle. C’est la reconnaissance de ses fragilités, de ses blessures et du péché qui s’est

greffé dessus comme une habitude et dont on va peu à peu être libéré.»

Cela demande aussi pour l’Église de « travailler à restaurer la confiance en Dieu » . De fait, la

promotion de la confession s’inscrit dans le cadre plus large des efforts menés pour impulser un

renouveau dans l’Église américaine, après le séisme des scandales pédophiles. Une vaste

opération nommée « Catholic come home », (« Les catholiques reviennent à la maison ») a vu le

jour à l’automne dans tous les diocèses pour inviter ceux qui se sont éloignés de l’Église à

renouer avec la pratique de leur foi.

La Croix 19 février 2011

ENTRETIEN

«La psychanalyse est une cure,

la confession une promesse»

Maryse Vaillant, psychologue et écrivain

RECUEILLI PAR L. DE C.

Selon Maryse Vaillant, psychanalyse et confession ne peuvent se confondre ni s’opposer

Vous qui avez beaucoup travaillé sur le pardon, quelle différence faites-vous

entre le psychologue ou psychanalyste et le confesseur ?

MARYSE VAILLANT. Tout les différencie, car le psychologue ou le psychanalyste,

quand il est en position clinique, n’a pas Dieu. Il est seul avec l’analysant et avec son

histoire, et n’a d’autres outils que lui seul. Le prêtre au confessionnal reste un homme,

certes, mais lui, quand il écoute le pénitent, il est habité par la mission qui est la sienne.

Et quand il parle, cela lui donne un tout autre statut. Le psychologue va, au fil des

séances, renvoyer l’analysant à lui-même. Par la manière dont il l’amène à s’exprimer, il

lui fait entendre qu’il est au cœur de ce qui lui arrive. Il est le sujet. Et c’est en quoi une

psychanalyse, qui peut aider à traverser sa culpabilité, n’est pas un voyage de tout

repos. Le prêtre, pour sa part, apporte une autre dimension. Loin d’être là pour

culpabiliser les personnes, il montre qu’il y a un sauvetage et un Sauveur. La

confession n’est pas du même registre que l’introspection parce qu’à travers

l’écoute et la parole du prêtre, elle apporte la parole de Dieu, extérieure et

transcendante.

En quoi les recours à l’une ou à l’autre ne sont pas incompatibles ?

Les démarches ne s’opposent pas. Le croyant peut faire une psychanalyse et être dans

la confession, ou même dans la conversation spirituelle avec un prêtre. Moi qui suis

athée, je crois que la spiritualité fait vraiment partie de l’être humain. Elle peut

d’ailleurs s’avérer torturante. Et lorsque les souffrances en arrivent à ce point, pour le

coup, le psychanalyste peut s’avérer plus efficace que le prêtre.

Qu’apporte exactement le psychothérapeute au patient qui a recours à lui ?

Un chemin, un accompagnement, un voyage en lui-même, une cure. Son outil principal

est le transfert. C’est ce qui va permettre à l’analysant de vivre ou de revivre,

d’affronter, de supporter des épreuves qu’il avait refoulé et ne pouvait assumer. De la

part du psychothérapeute, il s’agit d’une démarche ni scientifique, ni spirituelle, mais

technique. Cette démarche suppose de croire à la circulation de l’inconscient à travers

les mots, les phrases, les silences, les lapsus. Il n’y a pas là de promesse d’un monde

meilleur, ni de béatitude, rien que le temps humain, et pas d’au-delà. Le meilleur

cadeau que puisse faire un psychanalyste à son analysant, c’est sa capacité

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%