Leung_fr

Commentaire

Bénissez-moi, parce que j’ai péché ...

Changement comportemental et confessionnal

Fok-Han Leung MD MHSc CCFP Andrew Leung MDiv

Au cours de la dernière décennie, les frontières de

la pratique médicale se sont élargies pour inclure

certains aspects de la psychologie et du change-

ment comportemental1,2. Plus les médecins s’impliquent

dans le changement comportemental, plus les patients

attendent du counseling de leur part1, en particulier de

leurs médecins de famille. Les patients consultent leur

médecin de famille non seulement pour faire soigner

leurs maladies physiques, mais aussi pour régler leurs

problèmes spirituels et mentaux. La médecine fami-

liale devient plus holistique et complète et la gamme

des problèmes que présentent les patients suit la même

tendance. Parallèlement, la pratique religieuse est en

déclin3 tout comme le nombre de personnes qui vont au

confessionnal4,5. À bien des égards, les médecins, sur-

tout les médecins de famille et les psychiatres, devien-

nent les «confesseurs» de leurs patients. De quelle autre

source que l’Église catholique, l’une de plus anciennes

organisations humaines, pouvons-nous le plus appren-

dre au sujet de la confession, où elle est pratiquée depuis

près de 2 000 ans?

Confession

On désigne maintenant à meilleur escient la confession

sous le nom de réconciliation. La racine latine du mot

réconciliation est reconcilius: con signifiant avec. Cilius

veut dire cheveu ou cil. Ensemble, la signification devient

«ciller», tandis que ré confère le sens de «répétition».

Quand nous cillons, nous nettoyons nos yeux pour voir

plus clairement. Par conséquent, réconciliation se ren-

drait par ciller pour nettoyer ses «yeux spirituels» ou son

âme afin de voir à nouveau avec une clarté, une harmo-

nie et une vision renouvelées6.

Depuis des siècles, les catholiques romains se confes-

sent dans leur cheminement vers une vie plus vertueuse

et, en définitive, pour être sauvés. Aux tout débuts de

l’Église, pour faire pardonner ses péchés, il fallait se

repentir publiquement7. Au VIe siècle, le repentir public

a progressivement été remplacé par la confession indi-

viduelle à un guide spirituel comme un moine ou un

prêtre4,7. La conception que se fait l’Église moderne de

la confession demeure traditionnelle dans sa doctrine,

mais elle se concentre maintenant plus sur ses aspects

pastoraux et spirituels4,8.

Parallèles

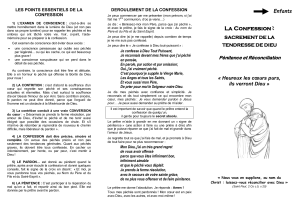

Examinons les étapes de la confession. D’abord, il y a

l’examen de conscience, puis la confession elle-même

et enfin un acte de contrition et la pénitence4-8. Existe-t-

il des parallèles entre un prêtre et un pénitent au confes-

sionnal et un médecin et un patient dans le cabinet du

médecin?

Dans l’examen de conscience avant la confession,

les pénitents sont appelés à examiner de manière rigou-

reuse et structurée chaque aspect de leur vie en fonction

des écritures, des commandements et des enseigne-

ments chrétiens. Parallèlement, les méthodes de coun-

seling médical envisagent aussi un examen structuré; les

préoccupations comportementales sont analysées sous

l’angle du fonctionnement domestique, familial et occu-

pationnel. Cet exercice permet au patient et au méde-

cin de mieux cibler le problème et indique au médecin

l’orientation à donner au counseling1.

Après l’examen de conscience, la confession com-

mence. «Pardonnez-moi mon Père, parce que j’ai

péché…» Dans le cabinet du médecin, le patient, qui

a été invité à la discussion après quelques questions

ouvertes, commence à se confier. «En passant, docteur,

je suis inquiet de…»

«Ma dernière confession remonte à…», poursuit le

pénitent. On incite les catholiques à se confesser le plus

souvent possible, tant la confession des péchés graves

que la confession dévotionnelle (péchés véniels)8; cette

pratique met en évidence l’importance de la régula-

rité, de la rigueur, de l’habitude et de la structure. La

confession s’apparente au counseling en soins de santé

en ce sens qu’un suivi régulier est souvent nécessaire,

parce qu’une exploration en profondeur de problèmes

psychosociaux complexes en une seule visite n’est pas

raisonnable1.

«Ma situation personnelle est…» Avec la descrip-

tion de la situation de vie du pénitent (p. ex., marié,

enfants, emploi), le prêtre peut mettre la confession en

contexte, car diverses circonstances et milieux de vie

présentent aux pénitents différentes tentations et occa-

sions de pécher8,9. Pour le pénitent, cette réflexion sur sa

situation de vie lui apprend à mieux se connaître8. Pour

le médecin, elle est pareillement utile pour obtenir du

patient qu’il explique comment il comprend son propre

contexte et ainsi manifester sa motivation, son intelli-

gence et son intuition, qui sont tous d’importants fac-

teurs à considérer dans le counseling1.

«…et voici mes péchés.» Suit alors une liste des

péchés (p. ex., la confession réelle et des «excuses» pour

les fautes commises)4,6-8. Même sans s’aventurer dans

la théologie de la confession, sa nature cathartique est

Commentaire

évidente. Sans interruption, le pénitent se confesse jus-

qu’au bout de sa liste. Cette même catharsis et libération

se produisent quand un patient dévoile ses désappointe-

ments, ses anxiétés et ses échecs perçus. La leçon à

tirer ici pour les médecins, c’est d’accorder du temps au

patient sans interruption avant de répondre1,2.

À la fin de la confession, le pénitent récite l’acte de

contrition8: «Mon Dieu, j’ai l’extrême regret… je prends

la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire

pénitence». Dans la perspective de la psychothérapie,

l’acte de contrition est la déclaration d’un engagement

à changer9. Mais, bien avant l’actuel modèle transthéo-

rique10-13, sur lequel repose la compréhension par la

profession médicale de la relation entre le counseling

et le changement comportemental, le confessionnal de

l’Église, à toutes fins pratiques, se servait de stratégies

cognitives et fondées sur le rendement pour aider les

pénitents à en arriver à un équilibre décisionnel. Les

patients qui consultent un médecin de famille pour avoir

un counseling médical ressemblent aux pénitents qui

vont se confesser, parce qu’ils doivent eux aussi faire

leur examen de conscience et surmonter la résistance

à se confier et à discuter. C’est là une progression du

«précontemplatif» au «contemplatif». Une autre ressem-

blance avec le modèle du counseling médical se situe

dans la suggestion d’une pénitence par le prêtre; en

proposant une pénitence, les prêtres font en fait passer

les pénitents de la «contemplation» à «l’action», et par

conséquent, font pencher la balance décisionnelle en

faveur du changement comportemental.

Véhicules de changement

La médecine a abordé le changement comportemental

à la suite d’études rigoureuses14-16. L’Église catholique a

abordé le changement comportemental en se fondant

sur des siècles de réflexion sur l’expérience pratique

des confessions entendues7. Que peuvent apprendre la

médecine et l’Église l’une de l’autre?

Si l’absolution spirituelle ne relève pas de la méde-

cine, la médecine peut mettre davantage à contribution

le pouvoir de guérison des rituels. Au lieu d’être une

punition pour les péchés, les aspects rituels de la péni-

tence (p. ex., jeûne, offrandes et prière) peuvent en réa-

lité distraire la personne de ses péchés et l’aider à se

concentrer davantage sur faire le bien17. Cette dimension

curative et spirituelle de la pénitence offre des idées à la

profession médicale. La médecine devrait considérer le

potentiel thérapeutique de la pénitence et donner au

processus du counseling une dimension plus «sacrée».

Le counseling dans les soins de santé est souvent

axé sur les solutions. La question de culpabilité et l’idée

du «péché» sont rarement explorées5,8,9. C’est très dif-

férent du processus de la confession. Si la plupart des

médecins sont habituellement mal à l’aise ou peu habi-

les dans la discussion du péché ou de la culpabilité,

ces questions peuvent quand même peser lourd sur les

pénitents et sur les patients5. Comment la médecine

peut-elle mieux examiner et aborder les crises mora-

les des patients qui sont parfois à la source de leurs

autres présentations cliniques? Il existe des possibilités

en counseling médical d’étudier plus en profondeur les

confessions.

L’Église peut aussi apprendre de la compréhension

médicale contemporaine et de l’exécution du change-

ment comportemental; la formation dans les séminai-

res catholiques peut bénéficier d’un enseignement plus

rigoureux et structuré du changement comportemen-

tal. La formation actuelle des séminaristes et du clergé

est souvent faible et non systématique. Les théories du

counseling peuvent aider les prêtres à mieux compren-

dre les principes qu’ils appliquent au quotidien pour

mieux conseiller leurs pénitents.

Le confessionnal traditionnel cache à la fois le péni-

tent et le confesseur; un grillage de bois dissimule sou-

vent les 2 parties l’une à l’autre dans un lieu sombre.

Depuis la fin des années 1960, après le Concile Vatican

II, la plupart des prêtres entendent les confessions en

dehors du traditionnel confessionnal; le pénitent et le

confesseur se parlent face à face sans cacher leur iden-

tité. Comment cette pratique change-t-elle la dynamique

de la confession? L’Église peut bénéficier de la rigueur

de l’approche médicale pour répondre à ces questions.

La confession, ou sacrement de réconciliation, offre

aux pénitents la promesse de l’absolution. Le counse-

ling dans le cabinet du médecin offre aux patients la

promesse du changement d’un comportement malsain.

Il y a des parallèles et de la convergence dans le style, le

contenu et le processus. Les 2 sont des véhicules dans

lesquels les gens recherchent le «salut». La confession

est passée de la pénitence à la réconciliation; la méde-

cine est passée d’une approche centrée sur la maladie à

une approche holistique. Si de moins en moins de péni-

tents se confessent, de plus en plus de patients deman-

dent du counseling à leurs médecins. L’Église est aux

prises avec le défi de rendre le sacrement de la récon-

ciliation plus attrayant et efficace et la médecine doit

relever le défi d’accroître la pertinence et l’accessibilité

du counseling. L’Église et la médecine ont beaucoup à

apprendre l’une de l’autre.

Dr Leung est médecin membre du personnel et chargé de cours au

Département de médecine familiale et communautaire de l’University of

Toronto au St Michael’s Hospital en Ontario. Révérend Leung est pasteur

associé à la paroisse St Basil à l’University of St Michael’s College de l’Univer-

sity of Toronto.

Intérêts concurrents

Aucun déclaré

Correspondance

Dr Fok-Han Leung, St Michael’s Hospital, Département de médecine familiale

et communautaire, 30 Bond St, Toronto, ON M5B 1W8; téléphone 416 867-

7426; télécopieur 416 867-7498; courriel [email protected]

Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des auteurs. Leur

publication ne signifie pas qu’elles sont sanctionnées par le Collège des méde-

cins de famille du Canada.

Références

1. Harris RD, Ramsay AT. Health care counselling: a behavioural approach.

Sydney, Austral: Williams & Wilkins and Associates Pty Ltd; 1988.

Commentaire

2. Tim Bond. The nature and the role of counselling in primary care. Dans:

Keithley J, Bond T, Marsh G, rédacteurs. Counselling in primary care. 2e éd.

Oxford, RU: Oxford University Press; 2002. p. 3-24.

3. Center for Applied Research in the Apostolate [site Web]. Washington, DC:

Center for Applied Research in the Apostolate at Georgetown University;

2008. Accessible à: http://cara.georgetown.edu/bulletin/international.

htm. Accédé le 20 octobre 2008..

4. Anciaux P. The sacrament of penance. Londres, RU: Challoner Publications

Ltd; 1962.

5. Foley L. What’s happening to confession? Cincinnati, OH: St Anthony

Messenger Press; 1970.

6. Prieur M. Reconciliation. A user’s manual. Ottawa, ON: Novalis; 2002.

7. Martos J. Doors to the sacred. A historical introduction to sacraments in the

Catholic church. Liguori, MI: Liguori Publications; 2001.

8. Randolph F. Pardon and peace. A sinner’s guide to confession. San Francisco,

CA: Ignatius Press; 2001.

9. Walsh C. The untapped power of the sacrament of penance. A priest’s view.

Cincinnati, OH: St Anthony Messenger Press; 2005.

10. Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of

smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol

1983;51(3):390-5.

11. DiClemente CC, Prochaska JO, Gibertini M. Self-efficacy and the stages of

self-change in smoking. Cognit Ther Res 1985;9(2):181-200.

12. Prochaska JO, Velicer WF, DiClemente CC, Fava J. Measuring processes

of change: applications to the cessation of smoking. J Consult Clin Psychol

1988;56(4):520-8.

13. Horwath CC. Applying the transtheoretical model to eating behavior

change: challenges and opportunities. Nutr Res Rev 1999;12(2):281-317.

14. Stein RE, Zitner LE, Jensen PS. Interventions for adolescent depression in

primary care. Pediatrics 2006;118(2):669-82.

15. Borkovec TD, Newman MG, Pincus AL, Lytle R. A component analysis of

cognitive-behavioural therapy for generalized anxiety disorder and the role

of interpersonal process. J Consult Clin Psychol 2002;70(2):288-98.

16. Gould RA, Otto MW, Pollack MH, Yap P. Cognitive behavioral and pharma-

cological treatment of generalized anxiety disorder: a preliminary meta-ana-

lysis. Behav Ther 1997;28(2):285-305. DOI:10.1016/S0005-7894(97)80048-2.

17. Coffey DM. The sacrament of reconciliation. Collegeville, MN: The Liturgical

Press; 2001.

1

/

3

100%