SOUTENANCE A CRETEIL

1

SOUTENANCE A CRETEIL

UNIVERSITE PARIS VAL-DE-MARNE

FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL

******************

ANNEE 2010 N°

THESE

POUR LE DIPLOME D'ETAT

DE

DOCTEUR EN MEDECINE

Discipline : Médecine Générale

------------

Présenté(e) et soutenu(e) publiquement le :

à : CRETEIL (PARIS XII)

------------

Par TOSUN Jérôme

Né(e) le 26 Avril 1980 à IVRY SUR SEINE

-------------

TITRE : ETUDE DE L’AUTONOMIE DES PATIENTS HEMIPARETIQUES AU

STADE CHRONIQUE D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL EN

MEDECINE GENERALE.

DIRECTEUR DE THESE : LE CONSERVATEUR DE LA

Pr Jean-Michel GRACIES BIBLIOTHEQUE

Signature du Cachet de la bibliothèque

Directeur de thèse universitaire

2

REMERCIEMENTS

A mes parents Ani et Hosep TOSUN, à mes frères Armand et Stéphane. Merci pour votre

soutien et votre écoute, sans vous je ne serais pas là aujourd’hui.

A Laëtitia, pour son amour et sa patience.

Au Professeur GRACIES, qui grâce à ses qualités professionnelles et humaines, m’a permis

de réaliser cette thèse.

3

I- INTRODUCTION 5

II- GENERALITES 7

A- RAPPELS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET CLINIQUES

CONCERNANT LA REEDUCATION 7

B- INTERETS DE LA REEDUCATION DANS L’HEMIPARESIE

8

1- Revue générale de la littérature 8

2- Effet de l'intensité du traitement 10

3- Traitement à domicile 11

4- Date de début de la rééducation 11

5- Comparaison de différentes techniques 12

6- Prise en charge par la sécurité sociale en France 13

7- Prise en charge par le médecin généraliste 13

III- MATERIEL ET METHODES 15

A- RECUEIL DES DONNEES 15

1- Indice de Barthel 15

2- Fiche de consentement (Annexe 2) 16

B- CRITERES D’INCLUSION 17

C- CRITERES D’EXCLUSION 17

D- METHODES D’ANALYSE DES DONNEES 17

IV- RESULTATS 18

A- ETUDE DE LA POPULATION 18

B- RESULTATS : BARTHEL ET VITESSES DE MARCHE 21

C- ETUDE DES SEANCES DE KINESITHERAPIE 23

D- AVIS SUBJECTIFS CONCERNANT L’AMELIORATION DE

L’AUTONOMIE 24

4

V- DISCUSSION 24

A- EFFICACITE DE LA KINESITHERAPIE SUR

L’AUTONOMIE 24

B- INTERETS ET LIMITES DE L’ETUDE 26

VI- CONCLUSION 29

ANNEXE 1 30

ANNEXE 2 31

ANNEXE 3 32

BIBLIOGRAPHIE 34

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Caractéristiques de la population étudiée 18

Tableau 2 : Caractéristiques générales des accidents vasculaires cérébraux 20

Tableau 3 : Résultats de la vitesse de marche et de l’indice de Barthel 22

5

I- INTRODUCTION

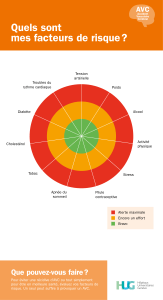

Dans les pays occidentaux, l’accident vasculaire cérébral est la première

cause d’invalidité acquise, la deuxième cause de démence et la troisième cause de

décès. 78 % des patients vivant au domicile avant l’AVC y sont revenus six mois plus

tard avec, dans les faits, une prise en charge au quotidien de l’hémiparésie par le

médecin généraliste. Un traitement de kinésithérapie est souvent prescrit aux

patients plus de 6 mois après l’accident vasculaire cérébral, mais l’efficacité d’un tel

traitement est peu documentée.

La fréquence, la gravité, et le coût des accidents vasculaires cérébraux (AVC)

en font un problème de santé publique considérable. Les estimations effectuées à

partir du registre de Dijon (Lemesle 1999 (23)) et des registres d’autres pays

développés (Hankey 1999 (10), Thorvaldsen 1995 (35) Asplund 1995 (3)) suggèrent

que chaque année en France, environ 120 000 personnes sont victimes d’un AVC,

dont schématiquement 30 000 vont mourir dans les jours ou mois qui suivent, 60 000

vont garder un handicap de sévérité variable et 30 000 vont récupérer sans

séquelles. Parmi les survivants, 50 % vont avoir une dépression dans l’année, 25 %

seront déments dans les 5 ans qui suivent et 40 % seulement des actifs reprendront

leur travail (Kapelle, 1994 (19), Sacco 1997 (29)).

La prise en charge chronique est souvent gérée par le médecin généraliste.

La plupart des patients voient leur travail de rééducation arrêté, ou converti en une

rééducation dite «d’entretien», lorsqu’il est estimé qu’ils «ne progressent plus».

Il n’est pas prouvé que cette prise en charge est en adéquation avec l’état

actuel des connaissances sur le potentiel de récupération motrice dans la parésie

spastique.

Compte tenu de leur fréquence et de la gravité de leurs séquelles, les AVC

sont parmi les affections les plus coûteuses. Le coût pour le système de soin est

estimé à environ 70 000 dollars US comme coût direct moyen pour les soins d’un

premier AVC jusqu’au décès dans les pays scandinaves (Asplund 1993 (2)), allant

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%