DOC - Europa.eu

MEMO/08/442

Bruxelles, le 26 juin 2008

France – Programme opérationnel 2007-2013: La

Réunion

1. Programme opérationnel 2007-2013 pour la l’Ile de la Réunion –

programme relevant de l’objectif « Convergence », cofinancé par le

Fonds européen de développement régional (FEDER)

2. Informations générales

Le 20 décembre 2007, la Commission européenne a approuvé un programme

opérationnel pour l’île de La Réunion (France) couvrant la période 2007-2013.

Ce programme opérationnel relève de l’objectif « Convergence », doté d'un budget

total d’environ 2 milliards d'euros. L’aide apportée par l'Union européenne au titre du

Fonds européen de développement régional (FEDER) avoisine 1 milliard d'euros, ce

qui représente environ 7,1% des contributions communautaires en France au titre de

la politique de cohésion 2007-2013.

3. Objet et finalité du programme

L'île de La Réunion, située dans l'océan Indien, est la seule région européenne de

l'hémisphère sud. Elle se trouve aujourd’hui à un tournant de son développement, au

niveau de son tissu économique, de l’organisation de son territoire et de a cohésion

sociétale.

La croissance démographique, principalement due à l'accroissement naturel, est

forte (+ 10% entre 2000 et 2005) et durable. Un retournement démographique est

attendu à l'horizon 2030, date à laquelle La Réunion devrait compter une population

proche du million d’habitants (pour 785 000 habitants en 2006, soit une

augmentation de l’ordre de 29%). Sa population est jeune (les moins de 20 ans

représentent 35% de la population totale contre 23% pour l'UE en 2005). La question

du vieillissement commencera toutefois à se poser à partir de 2014.

2

Cette forte croissance induit une demande sociale importante qui influence

l’ensemble des politiques publiques, et notamment celles du logement, des

équipements et services publics, et de l’emploi. La population active croît rapidement

sous les effets conjugués de la pression démographique et du changement des

comportements.

La cohésion sociale de l’île est fragile. Le taux de chômage est en baisse mais reste

durablement élevé (32% en 2005, dont plus de la moitié depuis plus de 2 ans). Il

atteint même 46% pour les 15-29 ans. Les taux d'emploi restent bas (40%). Un quart

de la population dépend des minima sociaux. On estime à près de 120 000

personnes le nombre d’illettrés soit près de 16% de la population (contre 1% en

France métropolitaine).

Paradoxe réunionnais, l’économie de l'île connaît une croissance bien supérieure à

celle des économies française et européenne (une hausse de 4,3% par an entre

1993 et 2002) et un rythme annuel de création nette d’emplois soutenu. Cette

croissance est néanmoins insuffisante pour absorber celle de la population active.

La structure de l’économie réunionnaise a considérablement évolué au cours de ces

dernières années pour se rapprocher de plus en plus de celle de la métropole. En

deux générations, l’économie de La Réunion est passée d’une activité mono-

industrielle basée sur la canne à sucre à une économie concentrée sur les services

(plus de 80% de la valeur ajoutée). L'agriculture, l’industrie du sucre- et du /rhum, le

commerce, l’administration, et le bâtiment restent des secteurs prépondérants mais

leur poids relatif se stabilise ou recule légèrement. Les moteurs de la croissance

sont désormais les services marchands ainsi que les activités de la diversification

industrielle. Le tourisme, dont l''émergence est récente en tant que secteur d'activité,

constitue la première source de recettes externes.

L’appareil productif local ne profite que marginalement de l’essor de la

consommation finale alimentée par les transferts publics, laissant une part largement

dominante aux importations. Le solde des échanges est fortement déséquilibré. La

stratégie de croissance fondée sur l'import-substitution doit maintenant s'orienter

davantage vers les marchés extérieurs.

Compte tenu de sa géographie accidentée, l'île ne dispose en fait que d'environ

1 000 km² (sur une superficie de 2 500 km²) de territoire utile pour l’habitat et

l’activité, 85% de la population étant concentrée sur le littoral (soit une densité

démographique réelle de près de 800 habitants/km2). Dans ce contexte,

l’aménagement du territoire, la maîtrise de l'étalement urbain et des déplacements,

la gestion rationnelle des ressources naturelles, leur préservation contre les

nuisances, constituent autant d' enjeux transversaux du développement durable.

A l'instar des autres régions ultrapériphériques, l’île doit faire face à plusieurs

handicaps permanents dont la combinaison engendre de nombreux surcoûts et

fragilise le développement: un éloignement important du marché européen (plus de

9 000 km), l'insularité, une faible superficie (2 500 km²), un relief et un climat difficiles

( les cyclones, la pluviométrie, etc…), une dépendance économique vis-à-vis d’un

petit nombre de produits, cumulée au très faible PIB des pays situés dans un rayon

de 2 000 km.

Alors que le rattrapage reste encore à accomplir dans plusieurs secteurs compte

tenu de la croissance démographique (notamment en matière d’équipements

publics), en parallèle, il devient indispensable de renforcer la compétitivité de

l'économie réunionnaise dans une logique de valorisation des atouts et de

performance de l'île au sein de son espace géographique.

3

En cohérence avec les orientations stratégiques communautaires et nationales, la

stratégie régionale vise à construire un "modèle réunionnais" de compétitivité

intégrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans une

dialectique rattrapage/compétitivité. Dans un contexte de concurrence accrue, il

s’agira de miser sur des secteurs stratégiques liés à l’ouverture (le tourisme, la

logistique, etc…) et de positionner l’île comme une plate-forme de l’Europe dans une

zone à forts enjeux (recherche, la formation, le médical, etc…), tout en continuant de

répondre aux défis permanents liés au rattrapage. L’attractivité économique, la

cohésion sociale, la qualification des ressources humaines, le développement des

marchés intérieur et extérieur, la qualité environnementale et l’insertion dans

l’espace régional constituent les clés principales de cette compétitivité.

Il s'agit d'une stratégie régionale unique pour le territoire régional, partagée entre les

différents acteurs, et dont la mise en œuvre implique la convergence des différents

outils et moyens existants.

4. Effets escomptés des investissements

L'intervention des financements communautaires devrait permettre notamment de:

renforcer le potentiel de formation, de recherche et d'innovation en permettant

notamment à 300 doctorants d'intégrer chaque année des filières de recherche

d'ici à 2015;

développer le potentiel économique de la région en finançant 500 projets

d'investissement dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat, en créant 1

500 emplois directs par le biais de ces projets et en maintenant le niveau actuel

de croissance annuelle du PIB (4%);

valoriser la qualité environnementale et assurer un développement durable

pour la Réunion en augmentant la capacité de production d'énergies

renouvelables de 60MW en réduisant la production de gaz à effet de serre de

38 kt de CO2 par an à partir de 2007 et de 129 kt par an à partir de 2013;

renforcer la compétitivité du territoire réunionnais en réalisant les

infrastructures environnementales et de transport nécessaires permettant de

répondre aux attentes de la population (soit 150 000 personnes

supplémentaires bénéficiant d'un traitement des eaux répondant aux normes

en vigueur sur la période 2007-2013) et de maintenir le niveau de croissance

annuelle du PIB à 4%.

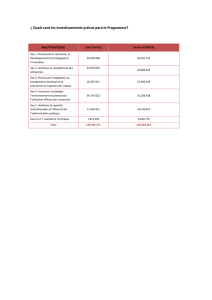

5. Priorités

Le taux d'"earmarking" pour le FEDER est de 50%. Il atteint 68% pour le FEDER et

le Fonds social européen (FSE). Le projet de proposition de décision de la

Commission portant adoption du programme opérationnel d’intervention

communautaire du FEDER « Convergence » de la région de La Réunion en France

est le résultat des discussions et des négociations entre la Commission et la France.

Le programme opérationnel s'articule autour de quatre priorités:

Priorité 1: Valoriser le potentiel humain [environ 13,4% de l’investissement

total]

Il s’agit plus précisément de:

préparer des nouvelles générations mieux formées (les infrastructures

éducatives et de formation professionnelle);

valoriser la culture, le patrimoine et l’identité réunionnaise;

améliorer l’offre sanitaire et médico-sociale.

4

Priorité 2: Développer l’économie réunionnaise dans l’environnement

international [environ 17,9% de l’investissement total]

Les actions de cette priorité viseront à:

préparer un pôle économique et de recherche à l'échelle de l'océan Indien;

consolider les bases du développement économique et social, en renforçant et

en renouvelant les secteurs traditionnels, ainsi qu’en développant les secteurs

stratégiques. L'accent sera mis sur le soutien de trois secteurs porteurs de la

croissance, à savoir le tourisme, les technologies de l'information et de la

communication (TIC) et la filière de la pêche;

renforcer et développer de nouveaux outils d’ingénierie financière.

Priorité 3: Organiser le territoire réunionnais sur la base de nouveaux

paramètres de performance [environ 47% de l’investissement total]

Cette priorité a pour objectif d'organiser le territoire en vue de concilier la croissance

démographique, le développement économique (y compris les activités agricoles) et

la préservation de l'environnement.

Cette priorité vise notamment à:

améliorer les réseaux de transport, et principalement la première phase du

tram-train dont la réalisation s’inscrit dans une double logique de

développement des transports collectifs en site propre et de structuration

urbaine des agglomérations desservies. Il vise également à la fin des travaux

de la route des Tamarins engagés dans le cadre du DOCUP 2000-2006, le

lancement des études et des travaux préparatoires de la liaison routière

littorale entre le nord et l’ouest;

accompagner les politiques de développement des milieux urbains concourant

à la revitalisation et l’attractivité des villes et bourgs, afin d'accueillir la

population supplémentaire à venir tout en maîtrisant l'étalement urbain (la

"densification");

préserver l’environnement et les ressources dans le cadre d’un développement

durable. Une priorité forte a été affirmée en matière d'assainissement des eaux

usées et de gestion des déchets ménagers et industriels. Seront également

soutenues les actions en matière de maîtrise de l’énergie et de développement

des énergies renouvelables, la gestion des risques naturels, la protection et la

valorisation de la biodiversité en profitant notamment des dynamiques liées à la

mise en place du parc national de La Réunion et de la réserve marine, la

finalisation du chantier de basculement des eaux d’est en ouest et d'irrigation

du littoral ouest, ainsi que quelques investissements en matière d'eau potable;

valoriser les atouts touristiques de l’île.

La gestion des déchets, de l’eau et le développement des énergies renouvelables

représentent des outils stratégiques incontournables pour la réalisation de cet

objectif.

Priorité 4: Compensation des handicaps liés à l’ultrapériphérie, à la fois au

niveau de l’entreprise mais également au niveau de

l’environnement économique [environ 21,8% de l’investissement

total]

5

Cette priorité soutiendra des actions visant à :

compenser les surcoûts liés à l’éloignement (le soutien au transport de

marchandises, l'export de déchets dangereux, la diminution des coûts liés aux

TIC);

compenser les surcoûts liés à l’insularité (les infrastructures portuaires et

aéroportuaires);

compenser les surcoûts liés au relief et au climat difficile (les investissements

pour la protection des habitants et des biens dans les hauteurs de l'île, etc.);

compenser les surcoûts liés à la faible superficie (favoriser pour les entreprises

locales l’accès au foncier et aux locaux à des coûts proches de ceux de leurs

homologues continentaux afin d’éviter que ce facteur n’altère leur

compétitivité).

Conformément au règlement, un seuil minimal de 50% des crédits de l’allocation

additionnelle sera ciblé sur les mesures de compensation.

6. Autorité de gestion : Préfecture de la région de La Réunion – Saint

Denis, France

Détails du contact:

Préfet de région

Préfecture de la région de La Réunion

Place du Barachois

F- 97405 Saint Denis Cedex

France

Internet: www.reunioneurope.org

7. Intitulé:«Programme opérationnel 2007-2013 pour l’Ile de la

Réunion»

Type d’intervention: programme opérationnel

N° CCI.: 2007FR161PO004

N° de la décision: C/2007/6825

Date d'approbation: 20/12/2007

6

6

1

/

6

100%